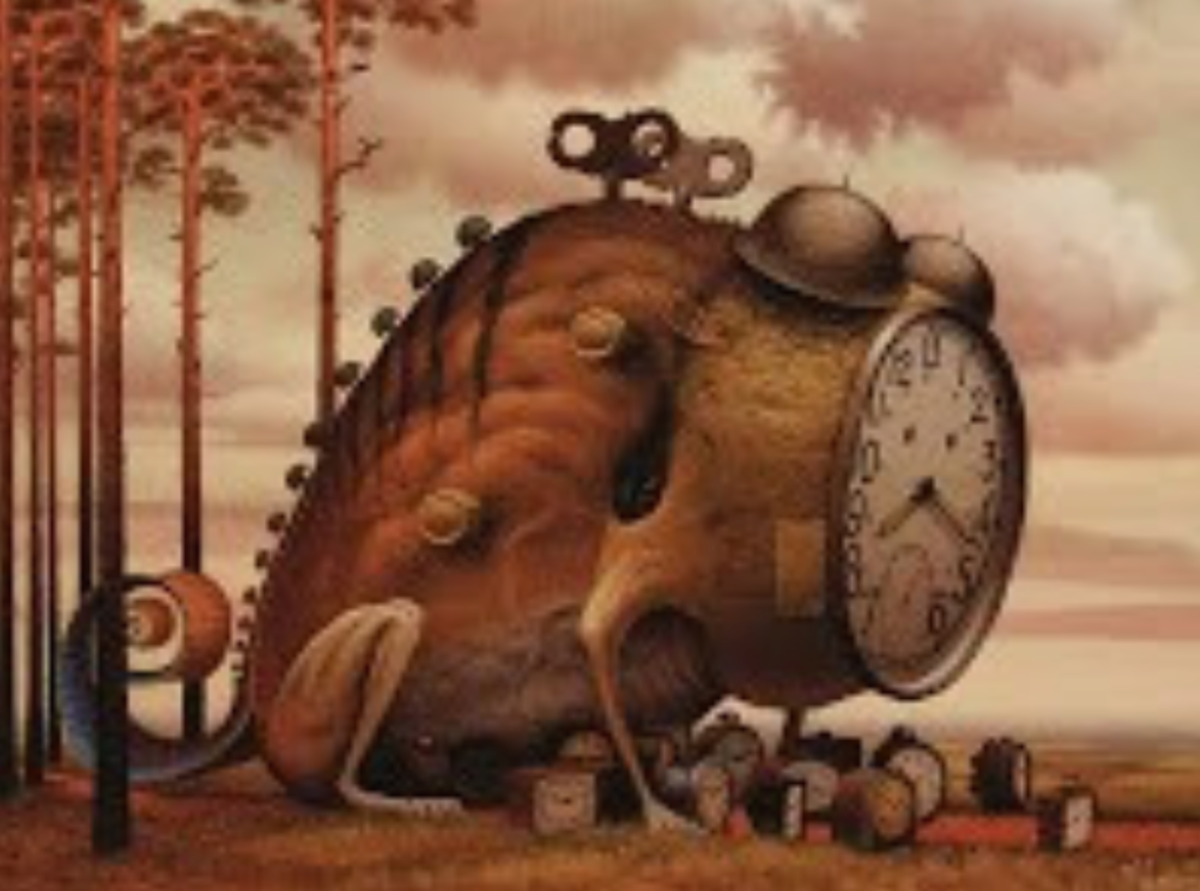

Agrandissement : Illustration 1

De nombreux penseurs, avant Freud, ont utilisé une notion philosophique d'Inconscient, le plus souvent implicitement, de façon variable et parfois contradictoire, pour caractériser en un sens très large le contraire du connaissable et de l’intelligible, ou pour désigner ce qui n’est pas encore conscient. Soit plutôt l’inconscience que l’inconscient. Pour tracer cette généalogie de l'inconscient, l'inconscient pré-freudien, il est possible de distinguer trois grands points de vue, c'est-à-dire trois aspects du problème correspondant plus ou moins à des "courants" philosophiques : un point de vue métaphysique et occultiste, postulant l'existence d'une réalité non-manifestée et invisible ; puis un double point de vue physiciste et vitaliste, l'un affirmant que le corps est l'inconscient même, dépourvu de pensée, et l'autre que le corps pense inconsciemment ; enfin un point de vue psychologiste, qui nous mène vers l'idée d'un inconscient psychique, sans en posséder encore le concept précis, avec notamment le "subconscient".

1. Aspects métaphysiques : une réalité inconsciente ?

Existe-t-il une réalité non-manifestée et invisible, donc inconsciente et inconnaissable ? C'est ce que postule, sous certains aspects, ce vaste continent de la pensée philosophique qu'on nomme métaphysique, voire pré-philosophique sous le nom d'"ésotérisme" ou d'"occultisme". Classiquement la "métaphysique" est cet partie essentielle de la philosophie qui traite de la "réalité en soi" et de l’essence des choses. Bien des philosophes ont soutenu le caractère positif et bien réel de ce qui reste invisible et non-manifesté, inconnaissable, voire irrationnel. Ces penseurs ne nomment pas encore ceci l'Inconscient, mais ils en font progresser l'idée.

- La puissance et le non-manifesté (Aristote)

Commençons par un authentique savant et métaphysicien, que l'on ne saurait suspecter d'aucun irrationalisme, Aristote lui-même. Celui-ci distingue deux modes d’existence : « être en puissance » (= virtuellement) et « être en acte » (= effectivement). L’opposition se fait bien entre le virtuel et l’actuel, et non entre le virtuel et le réel : quelque chose peut bien être virtuel (virtus, en capacité de) donc non actuel, sans pour autant être irréel. Par exemple « je suis un artiste en puissance » (= pas encore, et inconsciemment) mais non en acte (maintenant, et consciemment). Ce qui signifie : je peux (ou je vais peut-être) devenir un artiste, mais ce n’est pas encore manifeste, et à vrai dire pour l’instant je n’en sais rien. L’existence en acte possède une forme déterminée ; tant que celle-ci n’est pas réalisée, on peut dire qu’elle reste latente, non-manifesté, invisible. D’une façon générale, c’est le mouvement (le devenir) qui assure le passage de la puissance à l’acte. « Quelque chose peut donc avoir la puissance d'être, et cependant n'être pas, avoir la puissance de n'être pas, et être. De même pour toutes les autres catégories : un être peut avoir la puissance de marcher, et ne pas marcher ; avoir la puissance de ne pas marcher, et marcher. » (Aristote, Métaphysique)

Bref, ce n’est pas parce qu’une chose ou un phénomène n’est pas encore manifesté, non perceptible ou non connaissable, qu’il n’existe pas. Mais nous sommes encore très loin de l’idée d’inconscient !

- Le mystère et l’invisible (l’occultisme)

En marge de la tradition philosophique, ou parfois mêlés à elle, de nombreux penseurs « occultistes » (occulte : caché) mettent en avant l’aspect mystérieux des choses et des êtres, leurs potentialités cachées, donc inconscientes. Ce point de vue est compatible avec les religions et leurs théologies : celles-ci supposent toujours une origine mystérieuse (inexplicable) et invisible (divine) aux choses naturellement perceptibles. Ainsi Jacob Boehme (16è) : “Les choses visibles et sensibles sont un être de l’Invisible ; de l’Invisible, de l’Insaisissable proviennent le Visible et le Saisissable."

En un sens la phrase ci-dessus ne fait que reprendre la distinction aristotélicienne de la puissance et de l’acte, mais en la teintant de mystère. Ces doctrines « ésotéristes » ou « occultistes », pensées symbolistes davantage que conceptuelles, aux relents de mysticisme et parfois de magie, tenant que l’invisible et l’inconnu sont généralement plus importants que le visible et le connu, paraissent trop souvent irrationnelles et pour le moins confuses. Elles se mêlent volontiers aux pensées anciennes et orientales, sont souvent nostalgiques et réactionnaires et sont même parfois compatibles avec ce que l’on appelle aujourd’hui le « complotisme » : l’idée selon laquelle des puissances invisibles et avides nous manipulent à notre insu. Seule une minorité de résistants éveillés, voire d’initiés détenant les clefs de l’invisible, seraient conscients de cela…

2. L'inconscient physique : le corps est-il inconscient ?

- L'instinct, ou les animaux inconscients. Le corps ne pense pas selon Descartes

"Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas car cela même sert à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressorts, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est, que notre jugement ne nous l'enseigne. Et sans doute que, lorsque les hirondelles viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges. Tout ce que font les mouches à miel est de même nature, et l'ordre que tiennent les grues en volant et celui qu'observent les singes en se battant, s'il est vrai qu'ils en observent quelqu'un, et enfin l'instinct d'ensevelir leurs morts, n'est pas plus étrange que celui des chiens et des chats, qui grattent la terre pour ensevelir leurs excréments, bien qu'ils ne les ensevelissent presque jamais: ce qui montre qu'ils ne le font que par instinct et sans y penser." (Descartes, Discours de la méthode)

Sur la question de l’instinct, l’on ne peut que donner raison à Descartes : par définition l’instinct est une disposition naturelle, héréditaire et inconsciente. Si les hommes possédaient encore des instincts (ce qui n’est pas évident), ceux-ci seraient également inconscients. De là à affirmer que les animaux n’ont pas d’âme, ne pensent pas, et que leur comportement est tout entier instinctif voire mécanique, comparable à celui des machines… il y a une marge que Descartes franchit allègrement.

En clair, pour Descartes, l'âme seule pense, le corps ne pense pas ; or comme la conscience et la pensée sont le même, il est clair que le corps est inconscient. Lorsque que le corps souffre, certes cela vient à notre conscience, mais par lui-même le corps n’est pas conscient. Pour Descartes le corps est animé par des automatismes ou par des instincts, comme chez l'animal.

Pourtant, la thèse cartésienne d'un corps sans pensée paraît contestable. Il est bien vrai que nous n'avons pas conscience de notre corps et que le "silence des organes", comme on dit, est synonyme de santé (si nous "sentons" notre foie, c'est qu'il est malade !), mais dans la vie du corps il faut inclure les affections de plaisir et de douleur qui, à travers les émotions qu’elles engendrent, participent de la conscience. Descartes lui-même envisage une sorte de pensée "selon le corps" (intermédiaire entre l’âme et le corps), subissant les assauts des désirs, des émotions et des affections diverses du corps. Mais Descartes refuse de lui attribuer un caractère conscient, car pour lui la conscience suppose une pensée réfléchie. Cependant ne suis-je pas en droit d'affirmer, par exemple, que la souffrance est la conscience de la douleur (je dis « une dent me fait mal », mais au bout d’un certain temps je dis simplement « je souffre », m’identifiant tout entier à cette souffrance) ? De la même façon ne puis-je pas affirmer que la jouissance est la conscience du plaisir, un plaisir globalisé et rapporté à moi ? Une conscience de la douleur, ou une conscience du plaisir, certes toujours physique et corporelle… Ce qui tend à prouver que le corps possède bien une sorte de conscience de soi, ou participe en tout cas de la conscience de soi.

Et pourtant… paradoxalement, dans la souffrance extrême comme dans le plaisir extatique, l’on pourrait bien voir à l’inverse une sorte de « perte » ou d’« absence » de soi-même, donc tout simplement une perte de conscience… ! Suis-je encore « sujet » dans l’épreuve de la souffrance ou de la jouissance ? Pas au sens actif et conscient du terme « sujet » en tout cas. Il semble bien au contraire que mon corps subisse (sujet au sens passif), pour mon plus grand malheur ou bonheur, l’interaction avec un corps étranger…

- Une pensée corporelle et inconsciente : la « volonté de puissance » selon Nietzsche

Peu avant Freud, et contre la tradition cartésienne, Friedrich Nietzsche a émis la thèse d'une pensée inconsciente, une pensée plutôt corporelle antérieure à la conscience, plus profonde et plus authentique, non tournée vers la communication mais vers l’affirmation et la "création de soi", à l’écoute des pulsions de la vie. Citons d’abord cet extrait du Gai savoir : « Car, je le répète, l'homme comme tout être vivant pense sans cesse, mais ne le sait pas ; la pensée qui devient consciente n'en est que la plus petite partie, disons : la partie la plus médiocre et la plus superficielle ; car c'est cette pensée consciente seulement qui s'effectue en paroles, c'est-à-dire en signes de communication par quoi l'origine même de la conscience se révèle. »

Nietzsche appelle cette pensée la "volonté de puissance", une célébration de la vie et des forces dionysiaques (pourtant cette "volonté de puissance" n'est pas la Nature ou la Vie en général, mais la potentialité créatrice de chaque individu en tant qu'il affirme sa liberté, sans but conscient ni prédéfini). "Voilà mon monde dionysiaque qui se crée et se détruit éternellement lui-même, ce monde mystérieux des voluptés doubles, voilà mon par-delà bien et mal, sans but (…). Ce monde, c’est le monde de la volonté de puissance et rien d'autre ! Et vous-même, vous êtes aussi cette volonté de puissance – et rien d’autre!" (Fragments posthumes)

Bilan ? D’un côté avec Descartes, il semble que le corps ne pense pas, et pourtant nous avons vu qu’il faut reconnaître au corps une certaine conscience (le « rapport à soi »). D’un autre côté, avec Nietzsche, il semble bien que le corps pense et « veut » sans passer par la conscience, de ce fait il y aurait bien une forme de pensée inconsciente, mais corporelle ! A partir de maintenant, nous allons commencer à envisager la possibilité d’une pensée inconsciente au plan psychique.

3. Vers l’inconscient psychique : les « petites perceptions » et le « subconscient »

- « Des petites perceptions »

Déjà Leibniz (Gottfried Wilhelm Leibniz, 17è) soutient contre Descartes que toutes nos perceptions ne sont pas conscientes, plus précisément que le processus de perception, extrêmement complexe, inclut des phases inconscientes. Il y a tout simplement des petites perceptions et même des pensées dont on ne s’aperçoit pas. “Il ne s’ensuit pas de ce qu’on ne s’aperçoit pas de la pensée qu’elle cesse pour cela” (Leibniz). Pensées et perceptions sont des phénomènes continus, pas toujours réflexifs, de sorte que la conscience ne les saisit pas toujours. Au fond, Leibniz applique à l'esprit un principe bien connu qu’il énonce lui-même : "la nature ne fait jamais de sauts"… Lorsque le réveil sonne, il semble que nous nous réveillons subitement mais en réalité la perception de la sonnerie est progressive, de sorte que plusieurs phases de notre éveil sont inconscientes.

"D'ailleurs on ne dort jamais si profondément qu'on ait quelque sentiment faible et confus ; et on ne serait jamais éveillé par le plus grand bruit du monde, si on n'avait quelque perception de son commencement, qui est petit ; comme on ne romprait jamais une corde par le plus grand effort du monde, si elle n'était tendue et allongée un peu par de moindres efforts, quoique cette petite extension qu'ils font ne paraisse jamais." (Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, 1704)

- Le « subconscient » : dans les profondeurs de la mémoire…

Le concept de subconscient est le vrai ancêtre de l’inconscient psychique au sens de Freud. Il a été élaboré au début du 20è siècle par des auteurs tels que Janet (psychologue), Bergson (philosophe), Freud lui-même… Henri Bergson (20è) relie le subconscient, comme le préfixe du mot l'indique, à des états de conscience enfouis dans la mémoire. En général, nous n'utilisons notre mémoire que pour les besoins de l'action courante. On utilise des souvenirs et on en écarte d'autres pour que notre acte ou même notre action du moment soit efficace. Mais cela ne veut pas dire que nos états de conscience passés disparaissent : cette réalité "subconsciente", Bergson l'appelle l'esprit, par opposition au cerveau (qui gère les aspects pratiques).

On part donc du principe qu'il existe des états de conscience inconscients, mais susceptibles de devenir conscients. Car selon Bergson il est possible d'accéder à ces pensées subconscientes. Il suffit de se désintéresser de l'action présente. Pourtant ce n'est pas si simple, il faut mettre en œuvre une logique spéciale. L'écrivain Marcel Proust a bien décrit le mécanisme de cette mémoire en quelque sorte involontaire, qui procède par associations métaphoriques. Une odeur, une saveur, par exemple, peuvent faire ressurgir tout un état de conscience passé, tout un vécu existentiel et pas seulement une image isolée (c'est le fameux passage de la "madeleine" dans A la recherche du temps perdu).

"Derrière les souvenirs qui viennent se poser ainsi sur notre occupation présente et se révéler au moyen d'elle, il y en a d'autres, des milliers et des milliers d'autres, en bas, au-dessous de la scène illuminée par la conscience. Oui, je crois que notre vie passée est là, et que tout ce que nous avons perçu, pensé, voulu depuis le premier éveil de notre conscience, persiste indéfiniment. Mais les souvenirs que ma mémoire conserve ainsi dans ses plus obscures profondeurs y sont à l'état de fantômes invisibles. Ils aspirent peut-être à la lumière : ils n'essaient pourtant pas d'y remonter ; ils savent que c'est impossible, et que moi, être vivant et agissant, j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'eux. Mais supposez qu'à un moment donné je me désintéresse de la situation présente, de l'action pressante. Supposez, en d'autres termes, que je m'endorme. Alors ces souvenirs immobiles, sentant que je viens d'écarter l'obstacle, de soulever la trappe qui les maintenait dans le sous-sol de la conscience, se mettent en mouvement. Ils se lèvent, ils s'agitent, ils exécutent, dans la nuit de l'inconscient, une immense danse macabre. Et, tous ensemble, ils courent à la porte qui vient de s'entrouvrir." (Bergson, L'énergie spirituelle)

Freud lui-même a longtemps utilisé ce terme de subconscient, avant de distinguer deux concepts différents – l'inconscient et le pré-conscient – et de rapporter le subconscient au second. En effet, ce dont il s'agit avec l'Inconscient proprement dit n'a pas grand-chose à voir avec tout ce qui vient d'être décrit. Au niveau du subconscient, il n'y a pas encore de place pour un sujet différent de la conscience, ou même pour une réalité psychique distincte, puisque le subconscient n'est au fond que la réalité profonde de la conscience, sa partie immergée (image classique de l’iceberg), et la plus volumineuse. Mais Freud a inventé une théorie nouvelle pour rendre compte d'une découverte : une autre réalité psychique, insoupçonnée, en marge de la conscience…

dm