Agrandissement : Illustration 1

I / La découverte freudienne de l'Inconscient

a. Trois humiliations historiques

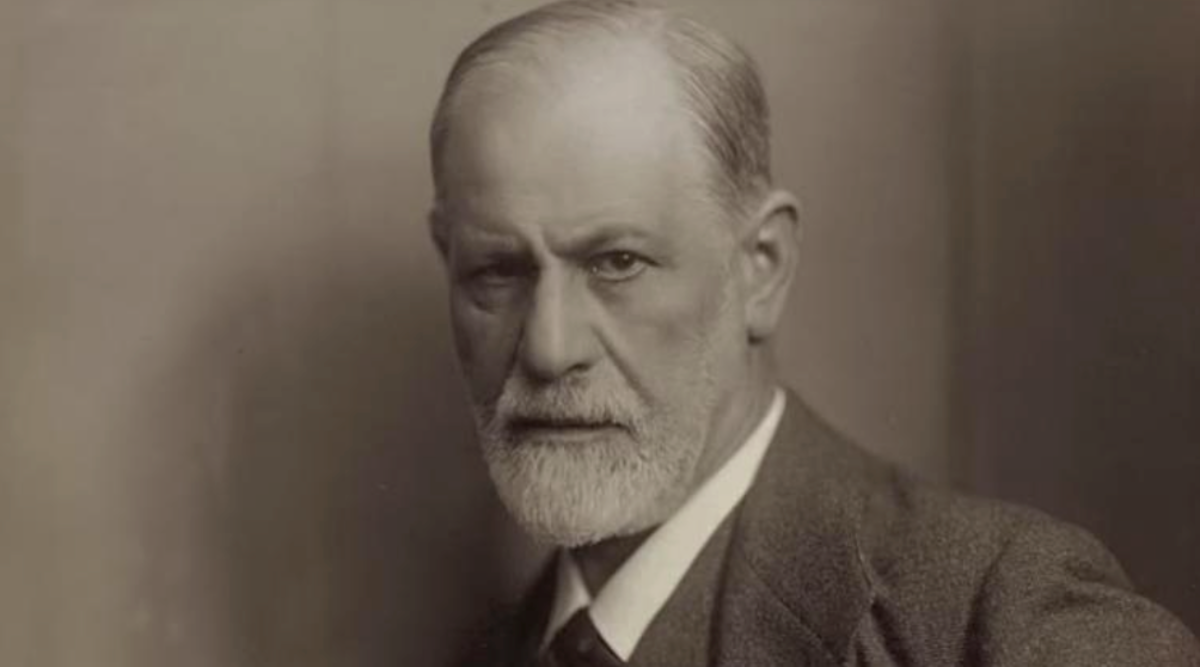

Pour Freud (Vienne 1856- Londres 1939), la conscience humaine a subi dans son histoire trois "humiliations" considérables, trois leçons de modestie qu'elle s'est en quelque sorte adressée à elle-même. Par trois fois elle a dû relativiser son importance cruciale, sa prétention à gouverner et à résumer l'humain. Le savoir humain a été trois fois décentré : la première fois quand Copernic montra que la Terre n’est pas le centre de l’univers (donc l'homme non plus), la seconde fois quand Darwin signala que l’homme ne possède pas une place privilégiée, en tout cas à part dans l’ordre biologique (théorie de l'évolution), la troisième fois (Freud lui-même) avec le décentrement opéré par l'Inconscient, résumé par ces deux formules : “le moi n’est pas maître dans sa propre maison”, et "l'inconscient est le psychique lui-même et son essentielle réalité.”

b. Une démarche clinicienne et scientifique

Freud médecin, une méthode clinique. - Comme Nietzsche ou Marx, Freud n'est pas philosophe de formation, mais médecin neurologue. C'est dire que sa démarche n'est pas purement théorique ou spéculative, mais d'emblée pratique et clinique. Par-là, il ne s'intéresse pas à un être humain théorique, dans sa perfection essentielle, il l'étudie au contraire par le biais de ses manques, en tant que malade ou défaillant. Contrairement à toute une tradition qui méprise l'enfance, il étudie l'humain par le biais de l'enfance, en pariant sur l'impact déterminant de la petite enfance sur la vie adulte.

Une démarche "scientifique". - En outre, la démarche de Freud se veut résolument scientifique, même si le caractère scientifique de ses recherches a été régulièrement contesté. Mais de son point de vue tout au moins, la théorie de l'Inconscient satisfait à la méthode expérimentale au sens où Freud est amené à proposer un certain nombre d'hypothèses explicatives et à les vérifier au moyen d'une méthode thérapeutique expérimentale, inédite. Précisons toutefois que, avec Freud, nous sommes loin d'une méthode expérimentale au sens couramment admis aujourd'hui, y compris dans le domaine des recherches en psychologie !

c. Une hypothèse : l'Inconscient

"On nous conteste de tous côtés le droit d'admettre un psychique inconscient et de travailler scientifiquement avec cette hypothèse. Nous pouvons répondre à cela que l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire et légitime, et que nous possédons de multiples preuves de l'existence de l'inconscient. Elle est nécessaire, parce que les données de la conscience sont extrêmement lacunaires; aussi bien chez l'homme sain que chez le malade, il se produit fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliqués, présupposent d'autres actes qui, eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience. Ces actes ne sont pas seulement les actes manqués et les rêves, chez l'homme sain, et tout ce qu'on appelle symptômes psychiques et phénomènes compulsionnels chez le malade ; notre expérience quotidienne la plus personnelle nous met en présence d'idées qui nous viennent sans que nous en connaissions l'origine, et de résultats de pensée dont l'élaboration nous est demeurée cachée. Tous ces actes conscients demeurent incohérents et incompréhensibles si nous nous obstinons à prétendre qu'il faut bien percevoir par la conscience tout ce qui se passe en nous en fait d'actes psychiques ; mais ils s'ordonnent dans un ensemble dont on peut montrer la cohérence, si nous interpolons les actes inconscients inférés." (Freud, Métapsychologie)

Cette hypothèse, d'abord, n'est autre que l'Inconscient lui-même : il s'agit pour le médecin Freud de rendre compte de certains phénomènes psychiques n'ayant pas encore reçus d'explications, ni par la conscience spontanée, ni par la morale traditionnelle (qui juge et condamne mais n’explique rien), ni par les médecins, en particulier les troubles dits "névrotiques". Freud fut amené à étudier cette maladie lors d'un séjour à Paris alors qu'il était l'élève du célèbre médecin aliéniste Jean-Martin Charcot. Celui-ci avait déjà compris le caractère symbolique, significatif, et profondément subjectif de ces troubles, comme s'ils exprimaient la personnalité profonde du patient. Freud émis donc l'hypothèse d'une région occulte du psychisme, apte néanmoins à se manifester de diverses manières (les symptômes névrotiques donc, mais aussi les rêves, les lapsus et les actes manqués, etc.).

d. Une expérience : la psychanalyse

"Et s'il s'avère de plus que nous pouvons fonder sur l'hypothèse de l'inconscient une pratique couronnée de succès, par laquelle nous influençons, conformément à un but donné, le cours des processus conscients, nous aurons acquis, avec ce succès, une preuve incontestable de l'existence de ce dont nous avons fait l'hypothèse." (Freud, op. cit.)

Parallèlement, Freud élabora la méthode psychanalytique, en guise de traitement et surtout comme lieu de mise à l'épreuve de la théorie, autrement dit comme expérience. La méthode psychanalytique n'est rien d'autre que la vérification expérimentale de l'existence de l'inconscient. Mais l'expérience psychanalytique innove de manière considérable puisque, pour une fois, l'expérience n'est pas basée sur l'observation (visuelle, cf. Charcot), mais sur l'écoute du patient, sur la prise en compte de sa parole. Le patient sujet, pour Freud, ne peut accéder à son inconscient que via la parole et en présence de ce tiers qu'est le médecin : celui-ci l'engage (au moins dans un premier temps) à dire "tout ce qui lui passe par la tête", seule chance pour que la couche inconsciente parvienne à faire son apparition, mais toujours dans et par le langage.

e. Un « scandale » : la libido

Cependant Freud n'a pas inventé le mot "inconscient" et l’on a vu que certains philosophes avant Freud avaient émis des théories dans ce sens. Sa théorie ne serait rien sans une deuxième hypothèse qui donne tout son sens et son poids à la première : le concept de libido, soit une "énergie" définie par Freud "comme la manifestation dynamique dans la vie psychique de la pulsion sexuelle." Freud cette fois se place sur le terrain du désir et des pulsions, non plus sur celui de la conscience : la libido est pour Freud une énergie psychique irrigant les canaux inconscients, investissant les représentations inconscientes. C'est pourquoi non seulement Freud a inventé une nouvelle théorie/pratique, mais il a choqué ses contemporains en insistant sur le rôle primordial de la sexualité, y compris au stade infantile, dans la formation de la personnalité psychique.

II / Description du psychisme selon Freud

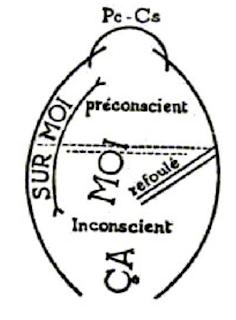

Les différentes "topiques" : il s'agit, au cours de l’évolution de la théorie freudienne, de représentations en quelque sorte spatiales (topos, lieu) du psychisme, dont la valeur est purement métaphorique, non neurologique. Freud, médecin, nourrissait l’espoir que la neurologie pourrait rapidement éclaircir les mystères du psychisme. Mais l’évolution de cette science étant insuffisante à son époque, il a dû se replier sur ce qu’il appelle lui-même une « métapsychologie », en somme une nouvelle discipline à côté de la psychologie classique. On distingue deux topiques, qui divisent chacune la personnalité psychique en trois "lieux" ou trois "instances" : conscience, préconscient, inconscient pour la première ; et ça, moi, surmoi pour la seconde. Les deux topiques ne se contredisent pas, elles correspondent à deux états successifs de la théorie de Freud. En réalité il faut distinguer plutôt trois étapes. La première correspond à l'élaboration du concept d'"appareil psychique".

a. L'"appareil psychique" : perception-conscience (pc-cs) et préconscient-inconscient (pcs-ics)

Le concept de "psychisme". - Il s’agit de la première phase de la psychologie théorique (dite “métapsychologie”) de Freud, complétée puis dépassée, mais jetant quand même des bases et définissant les premiers concepts. Le mot "appareil" rompt déjà de façon spectaculaire avec toute espèce de psychologie réflexive ou purement rationnelle. Freud opère en "physicien" voire en "mécanicien" du psychisme ! Tout d’abord, rappelons que Freud affirme l’existence du psychisme en tant que tel, non réductible à la conscience ; voire même assimile inconscient (ics) et psychisme : “L’inconscient est le psychique lui-même et son essentielle réalité.”

Deux "systèmes" opposés. - Une fois que l’on a distingué psychisme et conscience, disposons les différents éléments de l’appareil. On trouve une opposition entre deux systèmes : le système Perception-Conscience (pc-cs) et le système Préconscient-Inconscient (ics-pcs). Le premier se situe à la périphérie de l’appareil psychique, recevant à la fois les informations du monde extérieur et celles provenant de l’intérieur. Le système Pc-Cs perçoit des qualités : "Ce serait comme si l’Ics, par le moyen du système Pc-Cs, étendait vers le monde extérieur des antennes, qui sont rapidement retirées après en avoir comme dégusté les excitations" ; à son tour, le système Ics-Pcs inscrit celles-ci comme des souvenirs ou des traces mnésiques durables et quantitativement modulables.

b. La première topique : Inconscient (ics) et préconscient-conscient (pcs-cs)

Cette “1ère topique” (c’est-à-dire la première théorie achevée de Freud) complète et modifie légèrement la conception initiale de l’appareil psychique. Elle consiste essentiellement à distinguer deux systèmes: l’inconscient d’un côté, l’ensemble préconscient/conscient de l’autre (ics/pcs-cs). Entre les deux, sévit un gardien, une « censure » qui filtre les représentations « autorisées » à devenir conscientes. La question est de savoir pourquoi !

"La représentation la plus simple de ce système est pour nous la plus commode: c’est la représentation spatiale. Nous assimilons donc le système de l’inconscient à une grande antichambre, dans laquelle les tendances psychiques se pressent, telles des êtres vivants. A cette antichambre est attenante une autre pièce, plus étroite, une sorte de salon, dans lequel séjourne la conscience. Mais à l’entrée de l’antichambre, dans le salon veille un gardien qui inspecte chaque tendance psychique, lui impose la censure et l’empêche d’entrer au salon si elle lui déplaît. Que le gardien renvoie une tendance donnée dès le seuil ou qu’il lui fasse repasser le seuil après qu’elle ait pénétré dans le salon, la différence n’est pas bien grande et le résultat est à peu près le même. Tout dépend du degré de sa vigilance et de sa perspicacité. Cette image a pour nous cet avantage qu’elle nous permet de développer notre nomenclature. Les tendances qui se trouvent dans l’antichambre réservée à l’inconscient échappent au regard du conscient qui séjourne dans la pièce voisine. Elles sont donc tout d’abord inconscientes. Lorsque, après avoir pénétré jusqu’au seuil, elles sont renvoyées par le gardien, c’est qu’elles sont incapables de devenir conscientes : nous disons alors qu’elles sont refoulées. Mais les tendances auxquelles le gardien a permis de franchir le seuil ne sont pas devenues pour cela nécessairement conscientes ; elles peuvent le devenir si elles réussissent à attirer sur elles le regard de la conscience. Nous appellerons donc cette deuxième pièce : système de la pré-conscience. " (Freud, Introduction à la Psychanalyse)

- L’inconscient -

Il est comparé à une antichambre où s’amasseraient des représentations refoulées par le système Pcs-Cs, celui-ci étant comparé à un salon protégé par un gardien, la “censure”.

En tant qu’il est habité par les pulsions et la libido, l’inconscient n’obéit qu’à un seul principe : le principe de plaisir. En d’autres termes, rechercher la satisfaction la plus directe en retrouvant la trace des excitations ayant déjà engendré du plaisir.

L'ics obéit à une logique différente de celle du pcs et du cs : les pensées s'y enchaînent de façon illogique, sur un mode plutôt poétique ou métaphorique, par pure association. Freud nomme cela « processus primaire » de la pensée. (D'où la nécessité de les retrouver par la "libre association", méthode que Freud préconise pour ses patients.)

- La conscience -

Associée à la perception, la conscience se situe à la périphérie de l’appareil psychique, recevant à la fois les informations du monde extérieur et celles provenant de l’intérieur. Elle est globalement affectée aux "relations extérieures" et à la communication (Freud reprend à cet égard les idées de Nietzsche). Contrairement à l’inconscient régi par le principe de plaisir, la conscience obéit au « principe de réalité ». Son exigence principale est la stabilité et la sociabilité. C'est pourquoi la conscience refuse certaines représentations.

- Le préconscient -

Le "préconscient" paraît assez proche du “subconscient” de Bergson. Il désigne selon Freud “les faits psychiques latents, mais susceptibles de devenir conscients”, c’est-à-dire oubliés momentanément mais non refoulés, non interdits. Freud : “le pcs joue le rôle d’un écran entre l’Inconscient et la conscience.” Dans le préconscient règne le « processus secondaire » de la pensée. Alors que pour Freud, les représentations Ics se limitent à des représentations de choses (images), dans le Pcs et la Cs se trouvent des représentations de choses associées aux représentations de mots correspondantes (langage). Le pcs exerce aussi une fonction de censure (le "gardien") pour déterminer les pensées susceptibles de devenir conscientes, et refouler les autres. Cependant, certaines pensées inconscientes passent par "ruse" dans le pcs, et arrivent même jusqu'à la conscience, notamment à travers le rêve, car le propre du rêve est le travestissement des pensées inconscientes.

- Le refoulement, lien dynamique entre les systèmes cs-pcs et ics -

“Un désir violent a été ressenti qui s‘est trouvé en complète opposition avec les autres désirs de l’individu, inconciliable avec les aspirations morales et esthétiques de sa personnalité. Un bref conflit s’en est suivi ; à l’issue de ce combat intérieur, le désir inconciliable est devenu l’objet du refoulement, il a été chassé hors de la conscience et oublié. J’ai appelé refoulement ce processus supposé par moi, et je l’ai considéré comme prouvé par l’existence indéniable de la résistance [pendant la cure psychanalytique, l’ics résiste, « refuse » de se livrer]." (Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse)

Laplanche et Pontalis (Vocabulaire de Psychanalyse) : “Au sens propre : [le refoulement est l’] opération par laquelle le sujet cherche à repousser ou à maintenir dans l’Inconscient des représentations (pensées, images, souvenirs) liées à une pulsion. Il se produit dans les cas où la satisfaction d’une pulsion risquerait de provoquer du déplaisir à l’égard d’autres exigences.“

L’effet dynamique principal de cette opposition entre les systèmes Cs-Pcs/Ics est le phénomène du refoulement. Ce qui est nouveau chez Freud, c’est que, au-delà de la simple vision statique selon laquelle il y a plus d’inconscient que de conscient dans la vie psychique (c'est l'image de l'iceberg, avec sa masse immergée bien plus grande que sa partie émergée, qui amène à confondre fatalement inconscient et subconscient), il définit l’Ics à partir du refoulement, et le refoulement à partir de la censure (au service de la conscience) qui oblige à refouler. D’où la présence d’un conflit psychique. Mais ce conflit est à chaque fois singulier, propre à chacun. L’Ics freudien est constitué, de façon subjective et contingente — ce n’est pas un vécu indifférencié. L'Ics a une dimension historique et personnelle irréductible. Un refoulement a pu se produire chez un sujet et pas chez un autre, il a pu générer un conflit chez l’un et pas chez l’autre... C’est pourquoi l’inconscient freudien n’a rien à voir avec « l’animal qui serait en nous » ou bien avec l’« instinct » (indifférencié par définition au niveau des individus).

Mais qu’est-ce qui est refoulé au juste ? et pourquoi ce refoulement ? Il s’agit d’un représentant d’une pulsion, par exemple d’un désir d’origine sexuelle — mais c’est bien la représentation, et non la pulsion elle-même, qui est ainsi refoulée dans l’Inconscient. C’est pourquoi il sera possible, malgré tout, d’en « prendre conscience » via la verbalisation… (cf. plus loin la cure psychanalytique).

- Le "refoulement infantile" et le complexe d’Œdipe -

Ce sont plus particulièrement des désirs primitifs de l’enfance qui connaissent une fixation dans l’Ics à travers leurs représentations. “Fixation” indique qu’au lieu de disparaître ils opposeront une certaine résistance par la suite, qu’inlassablement ils feront “parler d’eux”... C’est donc par l’action du “refoulement infantile” que s’opère le premier clivage entre Ics et Cs. Notamment dans la période dite de “latence”, période qui va du déclin du complexe d’Œdipe jusqu’au début de la puberté. Apparition de sentiments comme la pudeur et le dégoût, et d‘aspirations morales et esthétiques, refoulant les premières pulsions infantiles.

Qu'en est-il, alors du fameux complexe d'Œdipe ? L’expression désigne pour Freud cette période de l'enfance (de 3/4 ans jusqu’à 6/7 ans) où l'enfant, en plein processus d'identification et de construction personnelle (y compris genrée : garçon/fille), éprouve une série de sentiments ambigus à l'égard de ses parents. Par exemple, le garçon s'identifiant naturellement au père pour « devenir un homme », se tourne « amoureusement » vers la mère (à la manière d’un enfant certes, non comme un adulte le ferait !), cherchant à s’attirer ses faveurs, pendant qu'il éprouve envers le père un sentiment mêlé de jalousie, d'amour et de culpabilité. Mais lorsque le processus d'identification vient à terme, l'enfant venant à se socialiser (école, etc.), ces sentiments contradictoires s’estompent.

La manière dont l'enfant "traverse" cette période détermine, selon Freud, son caractère plus ou moins "névrosé" à l'âge adulte : ses relations avec le sexe opposé seront la réplique des relations œdipiennes, et dommage si les conflits et les contradictions accompagnant ces dernières n'ont jamais été résolus ! Or la « traversée » de ce complexe d’Œdipe n’est pas forcément facile : toutes sortes de circonstances comme des conflits familiaux (mésentente entre les parents par ex.), ou un comportement problématique de l’un des parents (infidélité, alcoolisme, violence…) peuvent nuire au processus d’identification. Ainsi à l’âge adulte, au lieu d'exprimer son désir librement, le névrosé reste attaché à un sentiment de culpabilité non résorbé, ainsi qu'à l'image sublimée d’un parent trop aimé. Les premiers symptômes d’une névrose (qui peuvent être aussi bien : angoisse, phobie, dépression, décrochage scolaire, délinquance, addiction, etc.) apparaîtront, comme par hasard, à la fin de l’adolescence lorsque à nouveau la question du désir (sexuel) se posera explicitement au sujet. Toute sa vie, la fille restera en conflit (rivalité) avec sa propre mère et inversement sera excessivement dévouée à son père ; toute sa vie, le garçon restera « proche » de sa mère (et sera en conflit avec ses compagnes, jamais… « assez bien » au regard de l’image idéalisée et inconsciente de la mère), tandis qu’il éprouvera agressivité et mépris envers son père. Or il est évident que le rapport avec le complexe d’Œdipe initial demeure inconscient pour le sujet concerné.

c. La deuxième topique : ça, moi, surmoi

- Pourquoi le passage à une 2ème topique (1920) ? -

Pour le dire vite, il semble de plus en plus évident pour Freud que l’inconscient est plus vaste qu’il ne le supposait au départ, qu’il n’est pas seulement une partie du psychisme, mais son « essentielle réalité » comme il dit lui-même. Il va donc réorganiser sa théorie.

1° Freud s'aperçoit qu'il existe des forces pulsionnelles inconscientes primitives non-refoulées (le "ça"). 2° Il s'aperçoit (dans les cures de ses patients) que les processus de refoulement et de censure sont les plus souvent inconscients et pas seulement préconscients. Il constate aussi que l'ensemble formé par le système cs-pcs qui forme (apparemment) le cœur de la personnalité (le "moi") comprend lui-même des aspects inconscients : témoin le narcissisme. 3° Enfin il remarque que, à côté de l'amour de soi, le psychisme comporte une large part d'auto-agressivité, qu’il appelle « pulsion de mort ». Il fait un rapprochement avec la "conscience morale" et nomme ceci le "surmoi".

De ce fait, dans le cadre de la 2ème topique, le terme "inconscient" est surtout employé sous sa forme adjective: en effet l’ics n’est plus le propre d’une instance particulière puisqu’il qualifie le “ça” et pour une part le “moi” et le “surmoi”. L’ics étant partout, on passe d’une dualité ics/cs-pcs à une vraie tripartition.

- Le Ça -

Cette instance de la personnalité se présente comme le réservoir premier de l’énergie psychique, où circule librement la libido. A la différence du premier Ics (1ère topique), il comporte des éléments non refoulés, toujours inconscients, mais particulièrement archaïques et “primaires”. Donc ses contenus, expressions psychiques des pulsions, sont ics, pour une part héréditaires et innés, pour l’autre refoulés et acquis.

“C’est la partie la plus obscure, impénétrable de notre personnalité. (...) nous l’appelons : chaos, marmite pleine d’émotions bouillonnantes. (...) Il s‘emplit d’énergie, à partir des pulsions, mais sans témoigner d’aucune organisation, d’aucune volonté générale ; il tend seulement à satisfaire les besoins pulsionnels, en se conformant au principe de plaisir. Les processus qui se déroulent dans le ça n’obéissent pas aux lois logiques de la pensée ; pour eux, le principe de la contradiction est nul. Des émotions contradictoires y subsistent sans se contrarier, sans se soustraire les unes aux autres.” (Freud, Nouvelles conférences sur la psychanalyse)

“Expression psychique des pulsions”, le ça n’est donc pas assimilable à un ensemble brut de pulsions. Et pourtant il est incontestablement plus réel, plus résistant, plus “primaire” que l’Ics de la première topique. Qu’est-ce qu’une “pulsion” ? Répétons ce propos de Freud : "Le concept de pulsion nous apparaît comme un concept-limite entre le psychique et le somatique, comme le représentant psychique des excitations issues de l’intérieur du corps” (cf. plus haut). Il s’agit bien sûr essentiellement de la pulsion sexuelle, mais sous ses formes les plus diverses, liées à des objets "partiels" (sein, fèces, etc). Freud découvre un monde pulsions primitives liées à la petite enfance, bien avant le complexe d'Œdipe, complètement inconscientes (et souvent très violentes). Il ouvre ainsi la voie au traitement de maladies plus graves, plus profondément enracinées que la névrose, telles les psychoses et les perversions.

- Le Moi -

Son statut est ambigu. En principe le Moi est le centre de la personnalité et doit préserver l'unité de celle-ci. Il est essentiellement une représentation consciente et préconscience de soi (le siège de l’ « identité »), mais il comporte aussi des aspects inconscients, comme le narcissisme. L’aspect narcissique du Moi est ce que Freud appelle le « Moi idéal », le Moi en tant qu’il s’admire et cherche à se faire reluire. Celui-ci se présente comme un idéal de toute-puissance narcissique forgé sur le modèle du narcissisme infantile : en somme une belle image de soi. Au pire, c’est ce Moi-idéal fantasmé comme irrésistible et tout puissant – faible et malade en réalité ! – qui peut donner lieu à ces personnalités dangereuses pour autrui que l’on nomme aujourd’hui « pervers narcissiques ».

A propos du Moi Freud dit que sa "vie n'est pas facile". Le Moi est dans une relation de dépendance tant à l’endroit des revendications du Ça (qu’il doit surveiller) que des impératifs du Surmoi (qui le tyrannise) et des exigences de la réalité…

"Les pulsions du « ça » aspirent à des satisfactions immédiates, brutales, et n'obtiennent ainsi rien, ou bien même se causent un dommage sensible. Il échoit maintenant pour tâche au « moi » de parer à ces échecs, d'agir comme intermédiaire entre les prétentions du « ça » et les oppositions que celui-ci rencontre de la part du monde réel extérieur. Le « moi » déploie son activité dans deux directions. D'une part, il observe, grâce aux organes des sens, du système de la conscience, le monde extérieur, afin de saisir l'occasion propice à une satisfaction exempte de périls ; d'autre part, il agit sur le « ça », tient en bride les passions de celui-ci, incite les instincts à ajourner leur satisfaction ; même, quand cela est nécessaire, il leur fait modifier les buts auxquels ils tendent ou les abandonner contre des dédommagements. En imposant ce joug aux élans du « ça », le « moi » remplace le principe de plaisir, primitivement seul en vigueur, par le principe dit de réalité, qui certes poursuit le même but final, mais en tenant compte des conditions imposées par le monde extérieur." (Freud, Ma vie et la psychanalyse)

Le Moi apparaît comme un objet privilégié d’investissement libidinal. Pour Freud c'est le désir, bien plus que la conscience, qui le caractérise. Et c’est la concurrence entre deux types de pulsions — pulsions du moi (narcissiques et donc libidinales dans un sens, mais dirigées quand même vers le principe de réalité) et pulsions partielles (incompatibles dans leur état brut avec la réalité sociale) — qui va faire naître le conflit et donc le refoulement, lequel s’explique mieux par là-même. On comprend mieux en outre le passage du conflit à la pathologie, c’est-à-dire à la maladie, car selon Freud : “Ce sont les mêmes organes et les mêmes systèmes d’organes qui sont à la disposition des pulsions sexuelles et des pulsions du moi. (...) Ce principe conduit forcément à des conséquences pathologiques si les deux pulsions fondamentales se sont désunies, si de la part du moi un refoulement est entretenu contre la pulsion sexuelle partielle qui est concernée. (...) Le moi a perdu sa domination sur l’organe qui maintenant se met entièrement à la disposition de la pulsion sexuelle refoulée.”

- Le Surmoi -

Il dérive de l’influence exercée par toute autorité, toute tradition et se définit comme l’intériorisation des exigences et des interdits parentaux. Freud : “la conscience [morale] est une fonction que nous lui attribuons parmi d’autres, et qui consiste à surveiller et juger les actes et intentions du Moi et à exercer une activité de censure”. Mais il comprend aussi une part inconsciente, qui est justement la plus révélatrice. Il faut notamment expliquer pourquoi cette censure peut se transformer en répression violente, voire sadique. Ce Surmoi est de nature essentiellement imaginaire, ce qui veut dire aussi libidinale (ce qui prouve qu’il est aussi en contact avec le “ça”). Il est le résultat d’une projection et aussi d’une inversion, d’un retournement de nos tendances les plus agressives, les plus narcissiques, contre nous-mêmes. Alors le Surmoi engendre l’angoisse et même un besoin masochiste de punition chez le Moi. Ancré sur le sentiment de culpabilité, on comprend mieux dès lors pourquoi le Surmoi est l’héritier de la dépendance infantile et du complexe d’Œdipe.

III / Le « retour du refoulé » et les « formations de compromis »

Examinons les conséquences, pour un sujet, du phénomène dynamique du refoulement. En effet ce qui fut refoulé a tendance à faire retour — mais pas par la voie consciente, ni en général d'une façon agréable. Toutes les manifestations de ce « retour » auront un aspect ambigu, dans le sens où 1° elles expriment d’un côté la censure, l’interdiction, 2° mais aussi la satisfaction de la pulsion ou du désir refoulé (puisqu’il s’agit d’un retour). En d’autres termes, il s’agit d’un compromis. On parle alors de “formations de compromis”.

a. Le symptôme névrotique

Le mot « névroses » désigne des troubles psychiques divers et variés, dont les manifestations peuvent être comportementales (comme les fameux troubles obsessionnels compulsifs, « tocs »), psychosomatiques (agitation, paralysie soudaine, neurasthénie, irruptions cutanées, etc.), ou purement mentales (anxiété). Le symptôme névrotique se produit de façon répétée et énigmatique, et il est supposé ne pas avoir été solutionné (ou guéri) par la médecine du corps. Un symptôme psychosomatique peut être dit névrotique, donc intéresse le psychologue (et pas seulement le médecin) à partir du moment où l’on peut supposer qu’il est directement lié à l’état mental du sujet, plus précisément à son inconscient : donc lié à la représentation d’un désir refoulé, ou bien à un traumatisme infantile lui-même refoulé, voire au complexe d’Œdipe. (cf. Exemple de certaines formes d’alopécie féminine.). Le mot « psychoses » désigne d’autres troubles mentaux réputés plus sévères que les névroses.

Pour comprendre comment Freud explique la formation des symptômes névrotiques, demandons-nous à nouveau : que se passet-il lors refoulement ? Il faut bien se souvenir que ce sont des représentations mentales (un mot, une image, un souvenir – mais pas les pulsions elles-mêmes) qui sont refoulées, lorsqu’elles sont incompatibles avec la conscience. Or Freud associe à chaque représentation un affect (une émotion) qui lui est lié. Que devient cet affect dans le refoulement ? Il est converti en énergie somatique ou corporelle (c’est le symptôme, dit « symptôme de conversion »), tandis que c’est la représentation à proprement parler qui est refoulée dans l’Ics. Energétiquement, cette conversion est un phénomène compensatoire. Un symptôme névrotique, conversion physique et maladive de l’affect en l’absence de la représentation refoulée, sera donc à la fois le prétexte à un interdit (telle affection physique entraînant l’impossibilité d’une certaine action, par exemple sexuelle) et l’occasion de sa transgression (le malade, dit Freud, en tire un bénéfice); donc à la fois le lieu d’une jouissance et d’une souffrance. Formation de compromis donc.

En bref, le symptôme névrotique (en tout cas psychosomatique), c’est le retour du refoulé à même le corps. Même si ce n’est pas du tout le même référentiel (fantastique vs psychologie), c’est un peu le principe de l’exorcisme : parvenir à nommer le démon pour le faire partir et que cessent les souffrances du possédé !

b. Le rêve

“Le rêve est la réalisation inconsciente d’un désir."“Si le rêve est obscur, c’est par nécessité et pour ne pas trahir certaines idées latentes que ma conscience désapprouve. Ainsi s’explique le travail de déformation qui est, pour le rêve, un véritable déguisement.” (Freud, L'interprétation des rêves)

Mais il existe d’autres formations de compromis, non pathologiques, qui traduisent aussi le retour du refoulé ; cette fois au niveau du préconscient. On connaît les actes manqués et les lapsus (voir Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, 1901), qui sont des actes (faussement involontaires) et surtout significatifs, mais aussi et surtout le rêve, "vois royale de l'inconscient" selon Freud. En effet le rêve comprend un contenu manifeste (dont nous avons conscience) et un contenu latent (son sens caché, un désir ics). D'où la nécessité de décoder, d'interpréter les rêves. Comme toute formation du système pcs-ics, il utilise les procédés de la condensation (métaphore) et du déplacement (métonymie) qui sont les principaux outils de maquillage de la censure. Là encore règne l’ambiguïté puisque 1° la censure est censée censurer, interdire, mais 2° c’est quand même elle qui laisse passer l’expression du désir (c’est-à-dire que le gardien s’est un peu endormi !).

c. La sublimation

Selon Freud, les pulsions qui par elles-mêmes sont synonymes de vie et de potentialités, ne doivent pas être niées ou détruites, elles doivent être sublimées : c'est-à-dire qu'elles doivent être déviées de leur but initial (corporel ou sexuel) et utilisées à des fins sociales, personnelles, créatives… Freud définit la sublimation comme un processus de transformation de l’énergie sexuelle (libido) en la faisant dériver vers d’autres domaines, comme la création artistique ou autres activités socialement valorisées.

Car, s’il n’est pas bon de les refouler jusqu’à la frustration, il n’est pas question non plus de satisfaire ses pulsions librement ! Freud, plutôt pessimiste sur ce plan, considère que l’homme est resté un animal égocentrique, agressif et avide de possession. S’il ne condamne pas la morale sociale (en bon bourgeois qu’il reste), il sait ce qu’il en coûte (en bon thérapeute qu’il est aussi) de simplement nier ou de réprimer ses désirs inconscients. Freud considère à juste titre que la voie royale pour exprimer ses pulsions tout en s’élevant spirituellement est la sublimation. A condition de savoir y faire entendre l’inconscient, ce qui est particulièrement le cas dans l’art (Freud ici est proche de Nietzsche, comme d’André Breton, le fondateur du surréalisme).

A défaut, les pulsions inconscientes se manifesteront autrement, le retour du refoulé s’effectuera pathologiquement (névroses, psychoses, perversions…), ou bien thérapeutiquement pour tâcher d’y remédier, et c’est justement l’objet de la méthode inventée par Freud, la cure psychanalytique.

d. La cure psychanalytique

En résumé, Freud présente le psychisme comme une organisation dynamique, conflictuelle, dont les ressorts échappent parfaitement à la conscience. Or la conscience n'a pas la possibilité de rendre conscient ce n'a pas pour vocation de l'être : l'inconscient lui-même. Et pourtant, Freud écrit aussi : "là où c'était, je dois advenir", où "je" signifie non pas le moi (qui fait partie intégrante du psychisme, comme on l'a vu), mais le "sujet" (si l'on veut bien se souvenir que cette distinction est légitime), en l’occurrence le sujet de la parole. Il faut surtout se souvenir que l’inconscient contient des représentations, des images et des mots. Donc là où le « ça » muet fait sa loi, dans le cas où cette influence est pathogène, le sujet (« je ») a la possibilité de prendre la parole pour dénouer au niveau de l'inconscient ce qui peut l'être, et ainsi vivre mieux. C'est le principe de la cure psychanalytique.

Le moyen de guérir ou de soulager les symptômes : il s’agira bien sûr de refaire surgir la représentation refoulée. Ce qu’on peut appeler à la rigueur une prise de conscience, mais qui est plutôt une prise de parole puisque ladite représentation est faite de langage.

Dans le cadre de la « cure psychanalytique » le patient est amené, par la voie des associations dites libres (Freud : « Dites tout ce qui vous passe par l’esprit »), et l’anamnèse (souvenir, réminiscence), à faire ressurgir le refoulé dans la parole. Le rôle du psychanalyste est d’aider le patient (« analysant ») dans ce travail, en proposant des « interprétations », c’est-à-dire en soulignant ce qui est important (« signifiant ») dans les dires du patient.

La cure analytique se différencie aussi de l’introspection psychologique pour deux raisons essentielles : 1° elle n’est pas rationnelle, logique, mais s’appuie sur une approche plutôt “ordinaire” voire “poétique” du langage (les “associations”), 2° elle dépend entièrement d’un Autre (le psychanalyste) qui empêche, par sa seule présence, que le discours du patient ne devienne un monologue stérile ...sans être pour autant un dialogue (différence avec la “psychothérapie” classique). Car, comme le dit Lacan, il faut que “Ça parle” !

Notons pour finir une dernière spécificité de la cure psychanalytique : celle-ci s'appuie sur un phénomène troublant mais nécessaire qui porte le nom de « transfert ». Le transfert est la relation affective profonde qui unit le patient et le médecin, conséquence inévitable du fait que le patient projette sur la personne du médecin à qui il s’adresse en apparence, les figures de personnages ayant compté affectivement pour lui (ses parents notamment), ce qui revient un peu à « revenir en enfance » le temps d’une séance… qui comporte donc son lot de pulsions, de désirs, d'émotions refoulées. Du reste, sans ce lien affectif, qui reste par ailleurs artificiel et tout à fait provisoire, provoqué par la cure et limité à celle-ci, le patient ne serait pas porté à dévoiler quelques bribes de son inconscient...

Conclusion

L'inconscient est une découverte qui oblige à relativiser les pouvoirs de la conscience et qui donne au moi une leçon de modestie. Cette théorie nous rappelle la finitude humaine et le fait que l'homme est un être historique marqué par le poids du passé.

Pour autant, existe-t-il un inconscient psychique ? Il est vrai que le terme « psychique » lui-même a un peu vieilli. Il peut prêter à confusion s’il renvoie à une intériorité psychologique qui ne serait rien que l’envers de la conscience. Or le freudisme désigne l’humain comme marqué également par ses relations primitives avec l'Autre. "L'inconscient est le discours de l'Autre" (= le discours de l’Autre gravé en moi, déterminant, sans que je le sache) disait Lacan, donc l'inconscient pas plus que le conscient n'est "intérieur"…

Et surtout la théorie de Freud et de ses disciples ne sacrifie pas la notion de Sujet ; au contraire elle lui donne une extension remarquable, jusqu’à proposer le concept d’un "sujet de l’inconscient" (Lacan). L'inconscient apparaît alors comme le cœur même, le ressort intime de notre être.

Difficile, dans ces conditions, de ne pas s’en préoccuper… surtout si nous sommes préoccupés, personnellement, par quelque dilemme existentiel, où notre désir est en jeu, voire notre désir de vivre. Cette recherche, cette connaissance soi, il est évident qu’elle ne s’impose pas, au niveau de l’inconscient, comme la recherche de la Vérité au sens philosophique et socratique, au niveau de la conscience intellectuelle. Cette recherche ne s’impose qu’à ceux qui en éprouve le besoin, à cause des épreuves douloureuses de la vie. Ou par exemple lorsqu’une personne souhaite comprendre pourquoi elle accumule les échecs amoureux, dès qu’elle admet que ce n’est pas toujours « la faute des autres » ni forcément dû au hasard. Personne ne va faire une cure psychanalytique pour le plaisir !

Il est bien vrai aussi que l’inconscient ne devient pas réellement conscient : il parle, il s’exprime, et se volatilise en quelque sorte au moment même où il s’exprime… C’est un sujet éminemment volatile ! Cela reste un savoir, un savoir inconscient, qu’il s'agit de reconnaître en tant que tel.

dm