Qui se souvient de Bruno Sulak, titrait un blog en 2009 : je peux vous le dire, pas mal de monde. Et depuis cet automne, encore bien plus. Tiens, de quoi parler justice ou police, au passage, sait-on jamais. Et humanité.Et atypiques.

Agrandissement : Illustration 1

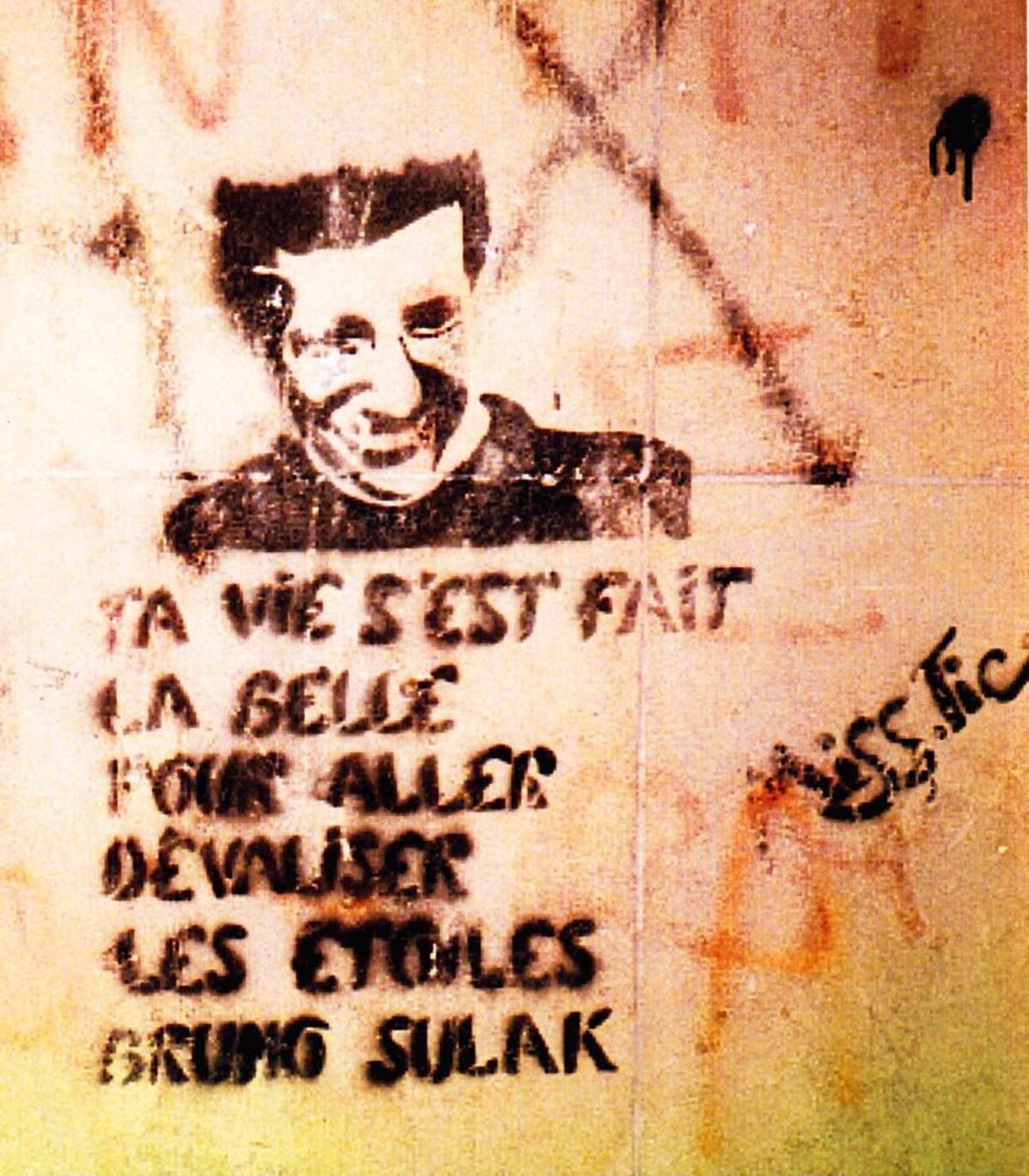

Hors page Facebook à son nom, hors blogs, hors sempiternels « retour sur l’affaire … » qui font les beaux jours des télés et journaux en rade de sujets, bien longtemps après que Miss-tic ait dédié l’un de ses premiers pochoirs sur les murs de Paris au « voyou rebelle », Sulak n’a jamais disparu des mémoires depuis sa mort en 1985, lors d’une tentative d’évasion.

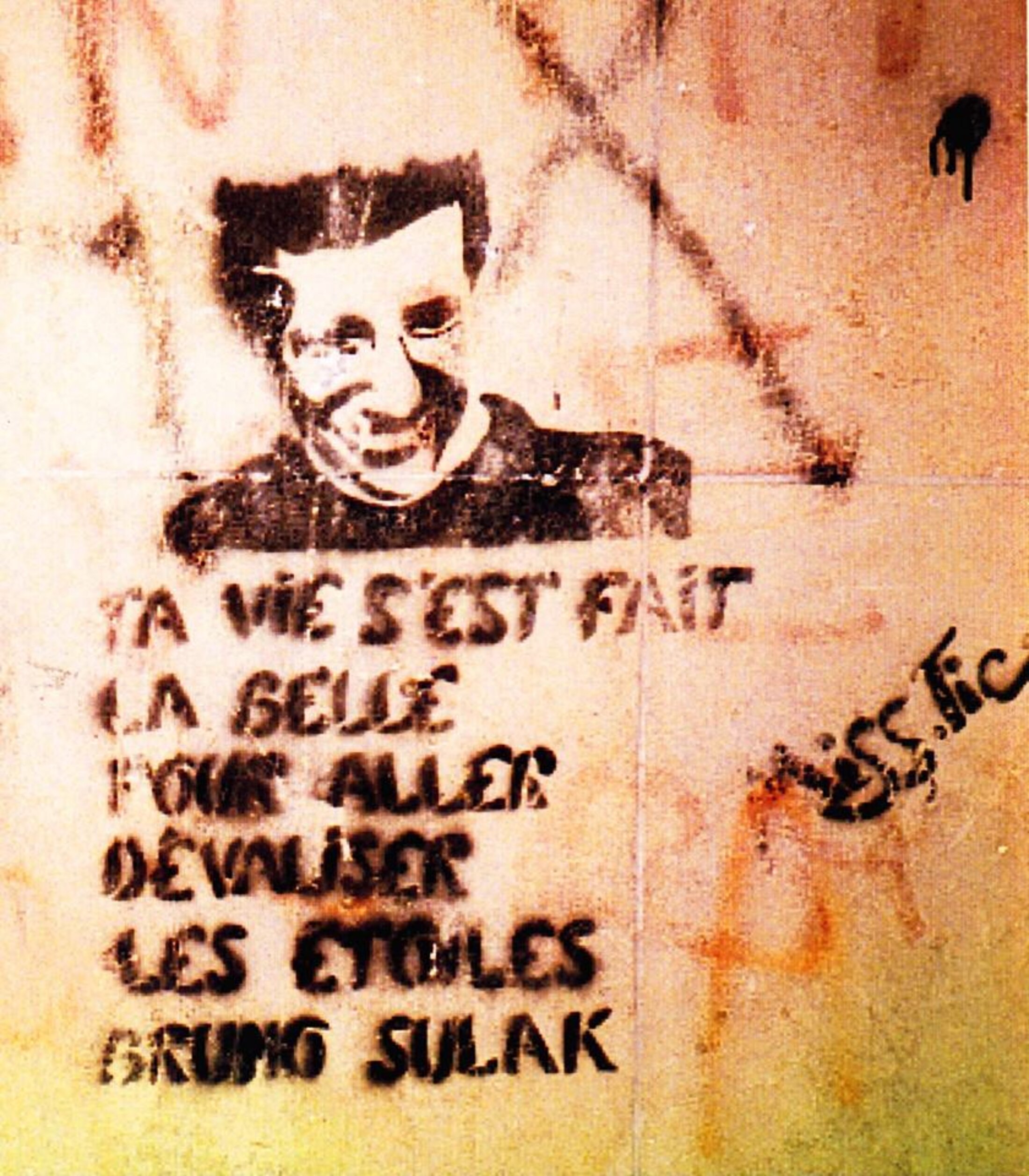

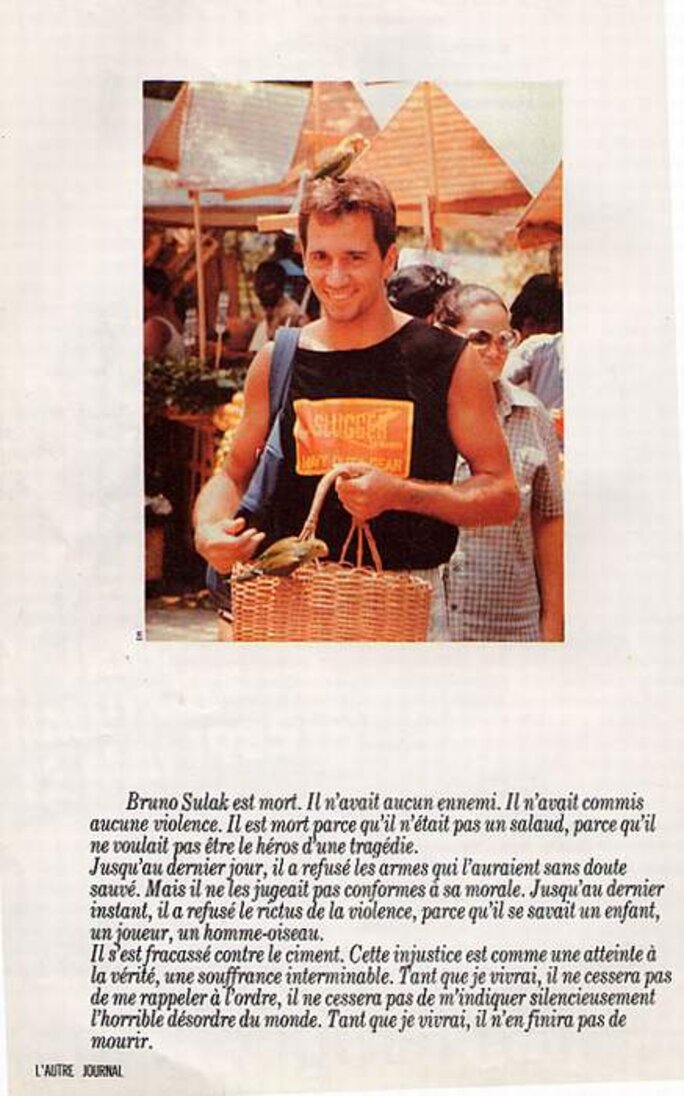

Quant au roman que lui a consacré Philippe Jaenada, il a eu ses trois minutes au JT, son émission Taddei, et un nombre incalculable d’articles qui commencent très souvent par la réserve bien-pensante ( « Ce n’était pas un ange », « Bien que malfaiteur », ect), comme si, précisément, ce n’était pas le hors la loi qui intéressait. Le livre est apparu sur nombre de listes de prix, mais cette année, de toute façon, ceux-ci ont le plus souvent couronné l’honnête moyenne et la référence d’actualité que la littérature. Effet pervers de l’engouement des medias, peut-être, Jaenada n’a pas été récompensé, mais on ne s’inquiète pas trop pour ses ventes.Bruno Sulak, mort à 29 ans, braqueur émérite et sacrément provocateur,éphèmère collaborateur intra-muros de l’Autre Journal : la comète a fait un nouveau passage.

« Ecrire, c’est une façon de parler sans être interrompu » : Jaenada fait totalement sienne la phrase de Jules Renard. Et il est quand même très bavard, multipliant les incises, les digressions entre parenthèses, les clins d’œil. De temps en temps, on lui dirait bien de rester sur le sujet, mais à cette réserve près, son Sulak, documenté, avec mises en perspectives, rappels de contexte, est non seulement une histoire, mais aussi une mine de réflexions.

Bien sûr, Bruno Sulak n’est pas le premier braqueur venu. Un surdoué qui s’ennuie à l’école, un ado remuant, héritier d’une lignée de polonais durs à la tâche et de juifs pieds-noirs installés désormais à Marseille. Un fils et un frère aimé. Braqueur, pas forcément son destin, loin de là. Se serait plutôt dirigé vers l’armée. Et le livre nous l’apprend, c’est un juge précurseur de la tolérance zéro qui va l’orienter autrement : condamnation pour « l’emprunt » des années plus avant et pendant dix minutes, d’une mobylette plusieurs années avant ( côté lenteur, la justice est constante). Et ensuite, comme toute la légion saute sur Kolweizi sans lui, parti en douce embrasser sa famille et loupant l’avion, le voilà déserteur.

Ensuite encore, bien sûr, Bruno Sulak, après s’être fait la main sur la grande distribution, sans violence aucune, jamais, va s’orienter vers les joyaux et accomplir les exploits qui feront de lui à la fois un homme aussi recherché que Mesrine en son temps, et une célébrité ( ici, le lien avec un JT sur le site de l’Ina, rigolo, où Noël Mamère alors journaliste a tout faux en ce qui concerne les noms et les nationalités, mais se révèle un as de la liaison).

Aller braquer Cartier Cannes en short et raquette sous le bras ( « je suis entré en tennisman du dimanche et je suis ressorti avec la fortune de Björn Borg écrira-t’il » », choisir le jour de la visite du chancelier allemand Kohl pour dévaliser une bijouterie au milieu d’un service d’ordre policier massif , entrer par la grande porte dans une prison et en sortir de même pour faire évader un ami, Sulak joue. S’amuse.

Et vous lirez, ici et là, que c’était en somme le bon vieux temps, avec gentlemen braqueur, pas comme aujourd’hui où l’on vous explose le fourgon avec armes de guerre. Et, on le voit bien avec Jaenada, il a de l’empathie mais de la lucidité aussi, non, pas vraiment : bien sûr, à la sophistication grandissante des systèmes de sécurité a changé la donne et les méthodes, mais Bruno Sulak était déjà, en ce début des années 80 , une exception. Et les tireur fous ne manquaient déjà pas : qui se souvient de Cros et Havot, qui tirent sur tout ce qui leur déplait ( restaurateurs, conducteurs qui ont le front de les doubler, caissiers bien sûr, gendarmes curieux) ? Ou de la tuerie du Sofitel d’Avignon, sept morts en cinq minutes ? Même époque, pourtant. De même, alors que des articles aujourd’hui soulignent la part de la « péninsule balkanique » dans la délinquance, le « milieu yougo », comme on disait alors, avait sa réputation. ( Ci-dessous, l’ami le plus proche de Sulak, « Steve », yougoslave justement, que la police eut la surprise d’entrevoir, jouant un petit rôle dans Le professionnel,en compagnie de Belmondo. Le grand garçon sérieux, à gauche).

Et le milieu, ni Sulak, ni « Steve » ne le fréquentaient vraiment. Même pour la revente des pierres volées, Sulak a vite préféré traiter avec les assureurs, moins gourmands que les recéleurs. Son opinion, désabusée, sur les honnêtes gens n’en sortit pas modifiée. Car il en fréquentait, des honnêtes gens, avec souvent à ses côtés sa compagne au long cours Thalie ( qui, comme Pauline, la sœur de Bruno Sulak, a collaboré à l’enquête de Jaenada) : et là, bien plus que par exemple en regard de la prison, qui a changé sans changer, entre tracasseries, brimades, surpopulation, la France de ces années là est autre. Queue de comète des années 70, se rencontrent des gens que socialement tout sépare. En ce qui concerne Sulak, plutôt du côté du Palace, mais pas seulement. Il va, aussi, rencontrer des atypiques du judiciaire, comme il ne semble plus beaucoup en exister aujourd’hui. George Moréas, d’abord, flic certes, mais flic avec lequel il causera ( bon, d’accord, dans le registre un mec parle à un mec) , flic si atypique d’ailleurs, qu’il virera écrivain et scénariste, et tient toujours blog sur Le Monde. Yves Corneloup ensuite, aujourd’hui conseiller à la Cour de cassation, qu’on a connu président de la cour d’assises de Paris, et qui est alors magistrat instructeur, faisant extraire Sulak de la prison pour lui offrir un peu d’air, et de la conversation. Disant à sa mort : « C’est un peu de pureté qui s’en va ». Ou encore Michel Butel, qui ne le rencontre pas ( il est déjà en prison) mais lui offre une chronique régulière dans l’Autre Journal. Bien sûr, Bruno Sulak était lui-même un atypique, et ceux-ci manquent, bien souvent , aujourd’hui.

Agrandissement : Illustration 6

Alors, Jaenada ne dit rien de nouveau sur la mort, aidée ou accidentelle, de Bruno Sulak essayant de s’évader une nuit, à Fleury-Mérogis, avec la complicité d’un gardien et d’un sous-directeur ( encore des atypiques, aux vies ensuite fracassées) ; celui, parmi les matons, qui s’est vanté de l’avoir frappé à coups de barre de fer avant sa chute d’une fenêtre, n’est resté que dans les mémoires des prisonniers d’alors. Mais le livre, avec ses digressions, ses parenthèses, et sa crainte de tout lyrisme, a ce mérite : à Sulak, ce grand lecteur tardif qui dévorait Michaux, Marquez, Duras, Hemingway, Genêt, Hugo, Tournier et qui dans sa cellule abandonna Le Clezio en cours, il a offert un livre.

Sulak, de Phi

lippe Jaenada, 488 pages, éditions Julliard, 22 €