Avertissement, cette exposition peut heurter la sensibilité des plus jeunes, mentionne le site du musée d'Orsay. Du coup, on n'y a jamais tant vu d'ados et groupes scolaires. Avec en prime une «Nuit du crime» , réservée au 12-25 ans... Mais que va-t-on chercher dans cette cavalcade entre parricide, décapitation, folie, visages cireux, passion et enfermement ?

« Pourquoi l’homme est-il partout et toujours un être criminel ? » La question, c’est Robert Badinter, initiateur de l’expo Crime et châtiment, qui se la pose[1]. Au terme d’une carrière qui l’aura vu décrocher l’abolition de la peine de mort, réformer le régime des prisons, créer la première aide aux victimes ou rédiger un nouveau code pénal. Comme si à la fin, pour ce fils de déporté qui un jour vit juger Barbie, responsable de l’arrestation de son père, il restait finalement cette question là .

Est-il utile de préciser que, mis à contribution, Gustave Moreau, Victor Hugo, Munch, David, Lumbroso, Andy Warhol, les gazettes d’antan, David Lynch, Otto Dix, Goya, Degas, les photographes de scènes de crime, ou les scientifiques traquant le siège exact du mal, ne font que perpétuer la question ?

Mais braquent soudain un éclairage cru, violent sur les époques, y compris la nôtre. A chacune son crime, ou ses indifférences.

Et nous voici donc, dès l’entrée, groupe d’attentif de lecteurs potassant, au mur, les Dix commandements. Toujours revoir ses basiques. Ce qui permet de vérifier qu’ occire son prochain n’arrive qu’en sixième position, parmi les injonctions et interdits. Les cinq premiers visant à ce que Dieu on honore, pour l’essentiel ( Dieu, un abandonique ?)

Pas étonnant qu’on tue autant dans l’adoration de Dieu.

A quelque mètres, le raccourci, si l’on ose dire, saisit : une guillotine, la vraie, la dernière à avoir servi, lustrée. Lors d’un entretien filmé avec France Inter, Badinter passe vite, un pli à la bouche, «ce n’est plus qu’un objet »… Et on la trouve presque petite, tant les cinéastes l’ont filmée en contre-plongée, lame tombant de très haut.

A quelques mètres encore, la Terreur ( l’expo entière est un peu foutraque… On s’y perd, on y découvre accidentellement).

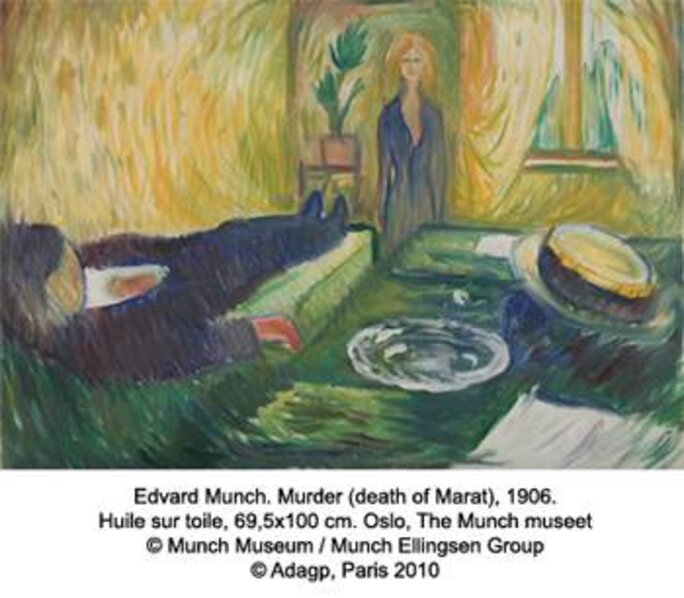

Un espace entier est dévolu à Charlotte Corday, assassinant le peuple en la personne de Marat, ou bien – plus tard , et venant de la réaction, désolée Onfray – vierge girondine, aristo modérée, Antigone avec cocarde, mais toujours belle . Et ici, première leçon, pour nous autres… Au fond, incroyablement lumineux, hors sujet, fascinant, la version Munch de Corday : quelque chose comme un dimanche nordique et paisible, une femme devant la fenêtre, en flou, presque absente, un homme étendu pour une sieste qui ne finira plus, une tache rouge à la poitrine.

Plus que les bras tendus des révolutionnaires coinçant Charlotte, la blonde anonyme et immobile de Munch est nôtre, peut-être.

Partout la littérature est une présence-absence dans le clair obscur des couloirs, entre brigands italiens aussi décoratifs que violeurs, hautes figures assassines, et même moulages de visages, pris à même le décapité. Car autant que la réalité du crime, elle aura inspiré les peintres. A ce sujet, parmi d’autres ouvrages, allez donc voir du côté de Christine Marcandier-Bry, ici fréquemment présente, et de son savant, passionnant, Crimes de sang et scènes de violence , essai sur l’esthétique romantique de la violence[2]

Le parricide aura hanté, jusqu’à récemment, la justice et les hommes. Outre la condamnation à mort, on tranche – encore au 19ème siècle - la poignet du meurtrier : double castration à la mesure de l’épouvante.

Mais tout fout le camp et Violette Nozières , si aimée des surréalistes, en somme tue le parricide, mais dit l’inceste... Avec l’industrialisation, la production criminelle devient série. On compte et recompte les bandes des fortifications, du Paris intra muros, le pauvre ne serait-il pas un peu délinquant, d’entrée ? Le nombre commence à faire peur, même si de crime de la rue de la Roquette, à crime des Batignolles, le voisinage circonscrit les peurs.

En parallèle naît l’intérêt pour ce qui se passe dans la tête du criminel . Alors qu’au 18 ème une gazette rapporte par le menu détail les 39 empoisonnements perpétrés par une femme employée de maison, que l’on constate qu’elle n’en tira guère de bénéfice, jamais on ne se demande : pourquoi ?

Lacenaire – son ironie transparaît même via un masque mortuaire - assassin et coqueluche, écrit, évoque son enfance, la rigueur du désamour parental, ce balancement qui fait d’un fils de famille un saltimbanque de la mort.

Pulsions, folie, dépassement de soi, on glisse vers la découverte proche de l’inconscient.

Mais, mais… La science, dès Diderot, et bien davantage au 19ème siècle, est un espoir. L’âme d’accord, mais ne peut-on déchiffrer efficacement boîte crânienne, visage de supplicié, cerveau en bocal, expressions, pour en tirer des règles humaines ?

Ainsi de Lombroso à Bertillon mesure-t’on, analyse-t’on . C’est comme vouloir interdire la mort, voué à l’échec, mais riche de conséquences.

Si bien entendu l’actuelle politique judiciaire française est hors champ, on ne peut que penser à la détection « précoce » des fauteurs de trouble en maternelle, ou à la façon dont on veut faire des psis de prudents auxiliaires de répression, prolongeant l’enfermement jusqu’à un risque zéro inexistant. Eradication aussi illusoire que dangereuse...

Mais que manque-t’il, dans cette expo[3] ? Quelle absence ? Les jeunes dont la sensibilité peutêtre heurtée, dûment nourris de Dexter et autres, passent en connaisseurs devant les scènes de crimes pourtant rudes. A en croire le musée, c’est curieusement vers une partie un peu décentrée, minimale, qu’ils convergent : la prison.

Et on réalise soudain que du 18ème siècle à l’avant-guerre, avec taux de mortalité infantile, le meurtre d’enfant, la pédophilie , ne formaient pas sujet ( sauf à considérer une prolifération d’Abel alanguis en peinture comme en sculpture)… L’enfant comme victime supplétive, tout juste. .. Ni surinvesti, ni objet marchand, ni propre, à l’évidence, à soulever l’émotion..

[1] Et ladite question figure en ouverture du catalogue, qu’hélas on a tendance à consulter après la visite : il pèse 2,5 kilos. Parmi d’autres, on y trouve, des contributions de Robert Badinter, Jean Clair, Michel Serres, J- B Pontalis, Philippe Comar.

[2] Crimes de sang et scènes capitales. Essai sur l'esthétique romantique de la violence. Presses Universitaires de France.

[3] Il manque, bien sûr, le crime quotidien, autorisé, recommandé, obligatoire ou de masse : ni 14-18, ni 39-45... Des blancs compréhensibles mais qui laissent l’impression d’avoir loupé une marche.