Allons bon, voilà encore un sondage qui nous informe que 17% des français ont un roman, des nouvelles, des poèmes en chantier. On noircit du papier ou de l’écran, dans toutes les couches sociales. C’est formidable, un peuple écrivain. Hélas, les mêmes lisent de moins en moins. Et croyez-moi, ça, c’est un petit problème..

Cette fois, c’est le site monbestseller.com qui a commandé le sondage IFOP, mais il suffit de jeter un coup d’œil, par exemple, aux sondages antérieurs commandés par le Figaro littéraire, et d’autres, pour s’assurer de la constance des chiffres. 2,5 millions d’écrivants annonçait ce dernier en 2009. Bestseller.com, dont c’est la raison d’être puisque ce site publie gratuitement les textes, 20 pages minimum, les donne en lecture PDF, et comptabilise le nombre de lectures, où il est possible de donner son avis ( sans surprise majeure on note que bien souvent les auteurs s’entre-commentent, mais certains livres arrivent à 1000 lectures..), bestseller.com, donc, ne peut que se réjouir de cette productivité. Modulons un peu : les quinze pages écrites il y a vingt ans, le journal intime, les mémoires familiales, que leurs auteurs n’entendent pas forcément diffuser, entrent dans les 17%.

Un peu plus de femmes que d’hommes qui écrivent, beaucoup de jeunes – puis chute jusqu’à 11% pour les 35-49 ans, pour ainsi dire un profil chômage, puisque les « inactifs » eux, écrivent davantage (tout comme les retraités ensuite). Et, on voit où voulait en venir bestseller.com, une écrasante majorité d’écrivants n’envoie jamais son œuvre à un éditeur. Là, pas besoin de question subsidiaire, on le sait bien , commencer un livre n’est pas l’achever, et pour nombre d’auteurs en puissance, la conviction bien ancrée « que l’on ne sera pas lu » ( ce qui n’est pas exact, le problème est plutôt d’être bien lu) fait le reste. Et donc, on serait prêt à utiliser les sites internet, qui vont de l’édition en ligne avec choix, à la simple mise en lecture, en passant par l’auto-édition, et toute une gamme d’éditions à compte d’auteur, pas plus gratifiantes que celles qui existent depuis longtemps en version papier.

Hasard des lectures digressives, je retombe sur un entretien entre Marguerite Duras et Raymond Queneau ( difficile de ne pas le reconnaître !), titré « un roman sur cent voit le jour ». La littérature, « chose bizarre », comme l’écrit Marguerite. Ca date de 1957. Premier constat, « tout le monde écrit » et Queneau lit, in extenso, un manuscrit par jour ( il n’évoque jamais de sélection préalable). Intervieweuse et éditeur sont complices ( il fut le tout premier à lui dire « Madame, vous êtes un écrivain », en lui refusant un texte), ils ont en partage une curiosité intense pour la littérature « brute », tombée de La Poste. Oui, constate Queneau, « écrire est un besoin féroce, tragique, chez tous les écrivains et souvent davantage chez les mauvais que chez les bons ». A quelques détails près – il y a aujourd’hui moins de militaires de carrière voulant raconter leur guerre, c’est sûr – le dialogue n’a pas vieilli. Autobiographie galopante, texte de « compensation » ( aujourd’hui on parlerait d’écriture thérapeutique), philosophes réformistes, autodidactes délirants, inculture certaine, « ce sont des gens qui doivent bouillir et tellement qu’on ne pense pas sans inquiétude à leur voisinage ». Littérature d’instinct, ou plagiaire, d’imitation. Et Queneau de regretter que ces auteurs aient si peu lu, bien souvent. L’absence de lecture, explique-t’il en substance, loin d’amener l’auteur à la singularité, le conduit à emprunter les sentiers les plus balisés de l’écriture…

Et en 2013, ça ne s’arrange pas. Les français liraient une demi-heure de moins par jour. Le mot « lire » incluant indifféremment littérature, presse, modes d’emploi et manuels de bricolage, on ne sait qu’en déduire, mais à voir les tirages actuels, la morne indifférence dès que l’on parle d’auteurs nouveaux, ca ne rend pas optimiste. Depuis le début des années 60, on étudie scrupuleusement la lecture en France, et les enquêtes se sont affinées. Au début des années 80, une flopée d’articles annonçait le désamour des Français pour la lecture. C’était faux. Etudes aidant, le nombre de lecteurs avait considérablement augmenté, mais un double phénomène se produisait, qui n’a fait que s’aggraver depuis : en « bas », côté « faibles » lecteurs, on laissait tomber le livre ( et on peut gager que la prolifération d’extraits choisis assortis de modèle de commentaires est en train d’anéantir ce minimum, lire un livre en entier pour ses études). En « haut », côté « forts », le nombre de grands lecteurs – plus de vingt livres par an – diminuait.

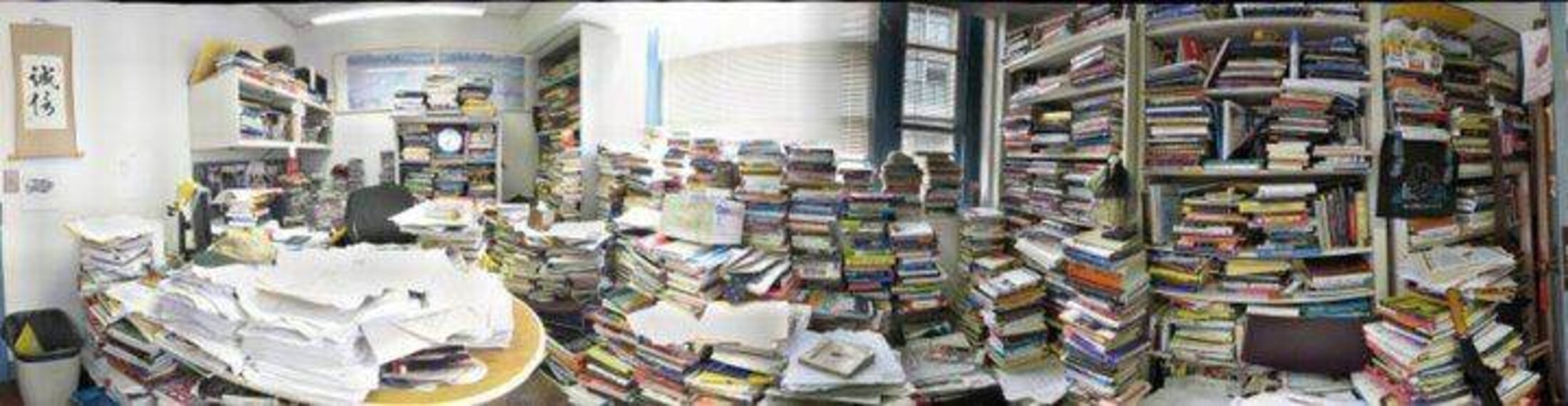

Agrandissement : Illustration 3

«Tout le monde lit aujourd’hui, depuis la petite maîtresse dans son boudoir jusqu’à la marchande de pommes avec son éventaire. Et que lit-on ! Des romans. Aussi n’est-il peut-être pas une rue où vous n’aperceviez cette enseigne : Abonnement de lecture au mois et au volume. La très grande quantité de romans dont on est inondé alimente la curiosité des lecteurs. »

Ah la là, le constat date de la fin 18ème, au moment où Goethe s’esbaubit devant le français-lecteur, où pour douze sous on peut dévorer La nouvelle Héloïse fraichement parue, à condition de lire vite ( 60 minutes pour un tome)… Plus tard, jusqu’à 180 cabinets de lecture dans Paris ( et même 500 en incluant les cabinets sans patente, selon certaines sources). Romans-feuilletons, livres moins chers tueront le cabinet de lecture. Et vive les bibliothèques…

Regarder un film, une série, un document, écouter de la musique, découvrir un peintre via google ou de visu ne sont pas moins nobles qu’ouvrir un livre. Mais avez-vous remarqué ? Le plus petit groupe qui case sa video sur You tube, quand on l’interroge, évoque ses dieux musicaux : au moins ils écoutent les autres. Ils aiment ça. Ce qui frappe souvent en survolant les sites qui publient librement ( et ça frappe aussi bien dans la production éditoriale…), c’est souvent le conformisme, l’ « émouvant » estampillé émouvant, le « vécu » comme gage d’honnête récit : une sorte de France littéraire de convention. Amour, début-fin, « bon sujet », ect. Ou encore les blogs presque autistes, clos en eux-mêmes et sur des souffrances véritables, mais ignorants du monde, à commencer par le voisin. Souvent un désintérêt pour le texte de l’autre, de tous les autres, une soif d’existence par l’écrit, conjuguée à une indifférence pour la lecture, une absence de plaisir... Quelque chose d’assourdissant, qui se condamne.