Table des matières

- 1.1. Relation d’agence. 2

- 1.2. Hypothèses de la Théorie. 2

- 1.3. Divergence d’intérêts. 2

- 1.4. Asymétrie d’information. 2

- 1.5. Les coûts d’agence. 3

2. Situations de relations d’agence. 4

3. Les mécanismes de gouvernance. 4

4. Exemple de la Société Anonyme. 4

1. La théorie d’agence

La théorie de l’agence à l’origine était basée sur la problématique suivante :

Comment faire en sorte de que le comportement des managers soit conforme aux intérêts des actionnaires de l’entreprise sachant que les managers disposent d’une information plus complète que les actionnaires sur l’activité de l’entreprise et que ces derniers peuvent se servir de cette situation pour poursuivre des objectifs contradictoires à ceux des actionnaires.

Pour adresser cette problématique, deux économistes M. Jensen et W. Meckling ont développé en 1976 la théorie de l’agence dans un article intitulé The theory of the firm [1].

L’idée est de comprendre comment rendre la coopération entre individus plus efficiente et ainsi accroître le bien-être commun. Ils empruntent les travaux de Berle et Means élaborée en 1930, portant sur la question de la divergence des intérêts entre les propriétaires de l’entreprise et ses dirigeants.

- 1.1. Relation d’agence

Une relation d’agence est un contrat entre le principal (l’actionnaire ou un supérieur hiérarchique) délègue à un agent un droit décisionnel. En d’autres termes, le principal fait recours à l’agent pour accomplir en son nom une tâche quelconque.

Jensen et W. Meckling (1976) définissent une relation d'agence comme un contrat par lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engagent une autre personne (l'agent) pour accomplir quelques services en leur nom, impliquant la délégation d'une partie de l'autorité de prise de décision à l'agent. De par sa nature, la relation d'agence pose problème dans la mesure où les intérêts personnels du principal et de l'agent sont divergents.

- 1.2. Hypothèses de la Théorie

La théorie de l'agence repose sur deux postulats comportementaux. Il s’agit :

Premier postulat : L’entreprise étant un ensemble de relations contractuelles, les individus cherchent à maximiser leur utilité.

En effet, les contrats qu’ils établissent permettent de générer les coûts appelés coûts d’agence qu’il convient de minimiser.

Deuxième postulat : L’entreprise étant un ensemble de relations contractuelles, les individus sont susceptibles de tirer profit de l'incomplétude des contrats [2].

- 1.3. Divergence d’intérêts

Le principal et l’agent, ayant des fonctions d’utilités différentes, agissent dans le sens de maximiser leurs utilités respectives. Ainsi, à chaque fois de l’agent déploie des efforts en faveur de l’entreprise, s’ils sont bénéfiques au principal, alors ils comportent pour l’agent une certaine désutilité. Cette divergence d’intérêts entre le principal et l’agent est accentuée par les risques encourus, qui sont de natures très différentes.

- 1.4. Asymétrie d’information

L’effectivité du port du masque par la population passe par : L’asymétrie d’information décrit une situation dans laquelle le principal et l’agent ne disposent pas d’une information complète et aussi, ils ne disposent pas de la même information. C’est une imperfection dans la relation d’agence qui rend possible les comportements opportunistes, qui se matérialisent par le fait que :

Les individus ne disent pas toujours ce qu’ils savent;

Les individus ne tiennent pas forcément leurs promesses.

Ce qui laisse ainsi entrevoir trois corollaires majeurs, à savoir :

La sélection adverse

Il y a sélection adverse lorsque l’asymétrie d’information porte sur une caractéristique de l’agent, ignorée par le principal. Mais qui a un impact sur le mandat de l’agent. Cette occurrence à lieu avant l’échange, c’est-à-dire, ici avant la signature du contrat entre le principal et l’agent.

L’Aléa moral

Il y a aléa moral lorsque l’asymétrie d’information porte sur une action à accomplir par l’agent au compte du principal, dont le résultat final, dépend d’un paramètre connu de l’agent, mais pas du principal. L’agent fait de la rétention d’information et l’utilise à son avantage. Ce comportement intervient après l’échange, c’est-à-dire, ici après la signature du contrat entre le principal et l’agent. On dit que l’agent bénéficie d’une rente informationnelle.

Le problème de signal

Il y a problème de signal lorsque l’agent dispose d’une information qu’il souhaite bien partager avec le principal. Se rendant compte que le principal ne dispose d’aucun moyen de vérification de cette information, est incité, du fait de certaines valeurs de ladite information, à modifier l’information afin d’améliorer sa situation et son profit. Ce comportement intervient après l’échange, c’est-à-dire, ici après la signature du contrat entre le principal et l’agent.

- 1.5. Les coûts d’agence

Lorsque nous analysons cette relation de manière globale, on se rend bien compte que le principal met en place un système qui pousse l’agent à réaliser l’action tout en dévoilant la totalité des informations qu’il détient. Alors que l’agent souhaite garder tout le pouvoir décisionnel qu’il peut tirer de ces informations. Dès lors le principal doit consentir des efforts pour faire en sorte que l’agent se comporte conformément aux objectifs fixés. Ces efforts se traduisent en coûts d’agence.

On distingue trois types de coûts d’agence :

Les dépenses de surveillance, ceux-ci sont engagées par le principal dans le but d’orienter le comportement de l’agent ;

Les coûts d'obligation ou coûts d'engagement, qui sont supportés par l’agent pour indiquer le bon déroulement de son mandat. Ils résultent de la rédaction par la firme de rapports financiers et de la réalisation d'audits par des experts extérieurs à la firme.

La perte résiduelle qui correspond à l’écart incompressible entre le résultat de l’action de l’agent sur le principal et ce qu’aurait donné un comportement de maximisation effectif du bien être du principal.

Notre problématique de départ se décline en un problème d’optimisation multiobjectif, à savoir : comment maximiser les utilités respectives du principal (actionnaire) et de l’agent (Dirigeant) tout en minimisant les coûts d’agence ?

Nous verrons dans la suite comment les mécanismes de gouvernance peuvent apporter une réponse claire à ce problème d’optimisation multiobjectif.

2. Situations de relations d’agence

Il existe plusieurs relations de cette nature, en univers professionnel et dans la vie tout simplement. Nous l’avons entre :

- Les propriétaires (Actionnaires) d’une entreprise et ses dirigeants (Gestionnaire) ;

- Les managers (Employeurs) et les salariés ;

- Les clients (Épargnants) et la banque ;

- Le citoyen et représentant élu.

Et plus généralement dans toutes autres relations entre les individus animés par des intérêts divergents.

3. Les mécanismes de gouvernance

Nous convenons de distinguer les mécanismes de gouvernance en deux grands groupes selon que les intervenants soient à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. Il s’agit des mécanismes de gouvernance internes et les mécanismes de gouvernance externes.

- 3.1. Les mécanismes internes

- L’intéressement des dirigeants ;

- La rémunération des dirigeants;

- Le conseil d’administration;

- L’activisme des actionnaires;

- La certification;

- Les prises de contrôle (les prises de contrôle hostiles, les pilules empoisonnées ou dragées toxiques, les parachutes dorés)

- 3.2. Les mécanismes externes

- Les banques d’affaires;

- Les analystes financiers;

- Les agences de notations;

- Les audits externes;

- La certification

- L’Autorité de Marchés Financiers (AMF);

- Les coupures budgétaires.

4. Exemple de la Société Anonyme

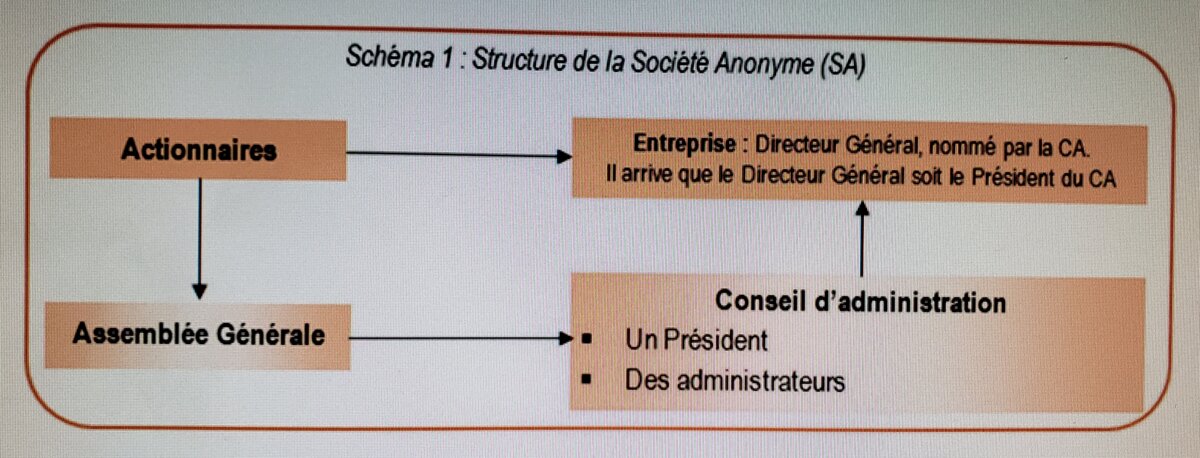

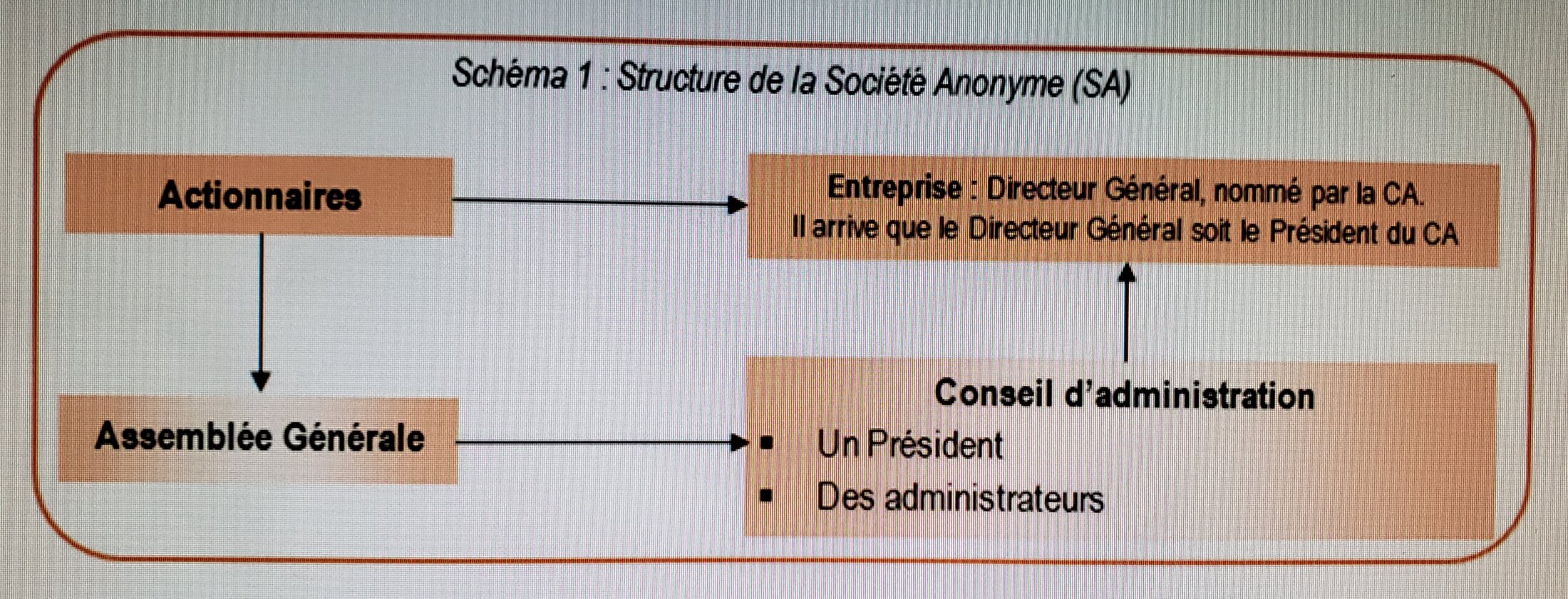

Prenons l’exemple classique et concret d’une SA (Société Anonyme) et analysons la relation entre les propriétaires (principal), c’est-à-dire les actionnaires de l’entreprise et le dirigeants (agents), c’est-à-dire le directeur général. La SA est généralement structurée comme l’indique le schéma 1 ci-dessous.

Agrandissement : Illustration 1

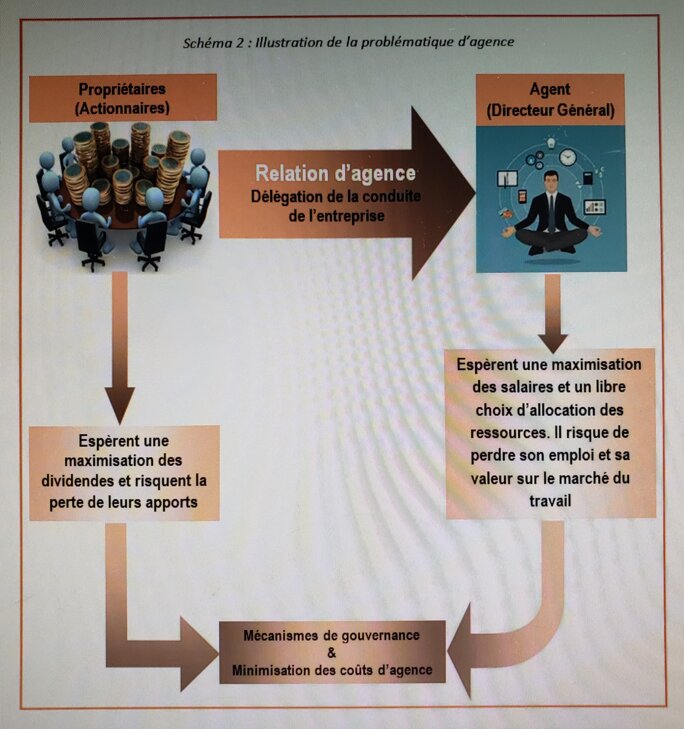

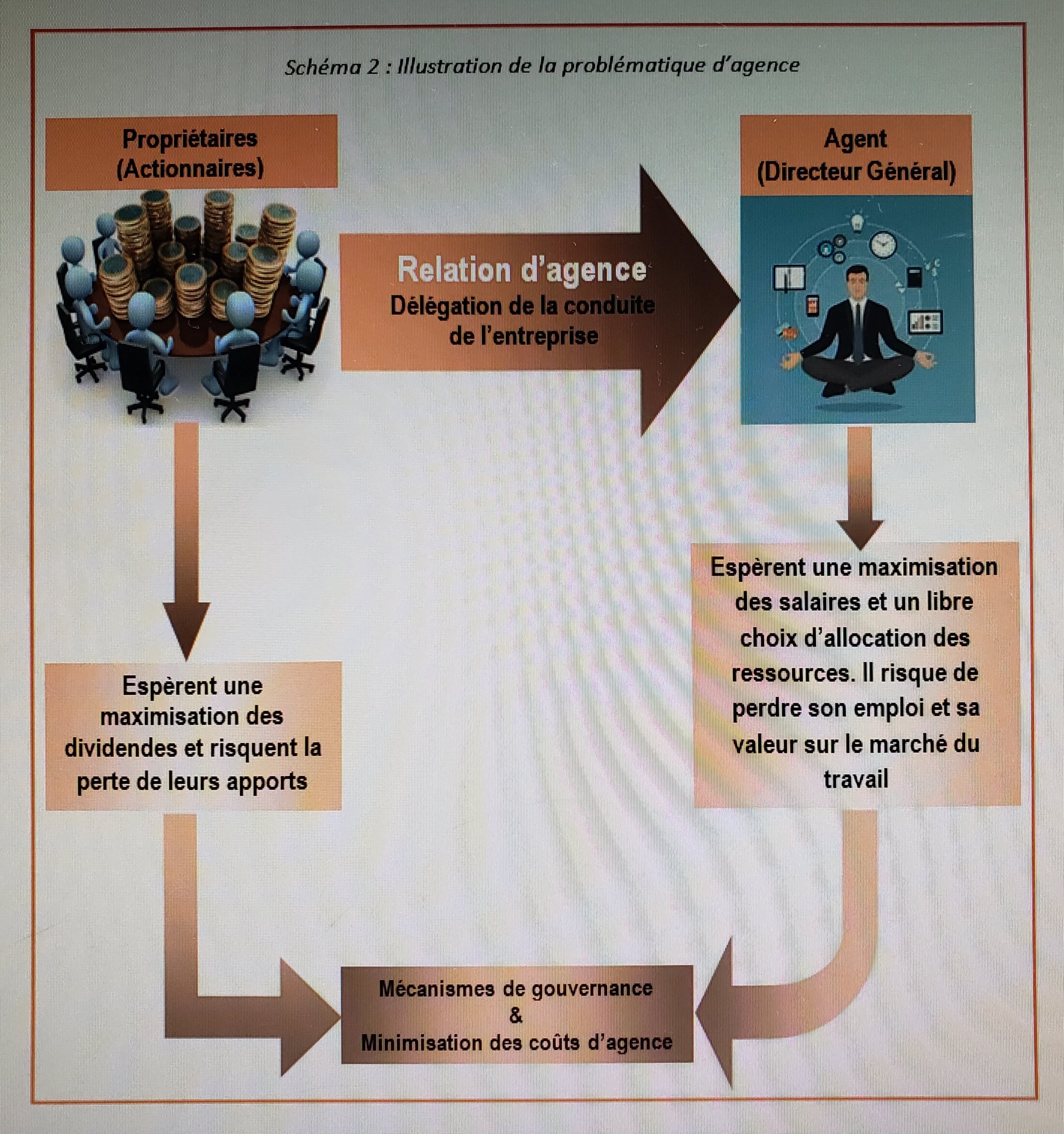

Les propriétaires détenteurs du capital de l’entreprise délèguent à l’équipe dirigeante, la conduite des activités de l’entreprise, en espérant une maximisation de leurs intérêts, c’est-à-dire la maximisation des dividendes (Voir schéma 2 ci-dessous). Cette relation d'agence existe parce que les actionnaires estiment que les dirigeants sont mieux placés qu’eux pour gérer l’entreprise. Ils leur reconnaissent des capacités et un savoir-faire particuliers. Ce qui permet de conclure que l’asymétrie d'information est structurellement à l'origine de la relation d’agence, qui est une relation contractuelle (P.Y. Gomez, 1996).

Les dirigeants, possédant une information plus complète que celle détenue par les actionnaires, sont tentés de poursuivre leurs propres intérêts. Ils souhaitent par exemple, maximiser les salaires et faire des choix d’allocations des ressources qui ne correspondent pas nécessairement aux attentes des actionnaires, d’autant plus que les deux parties s’inscrivent dans des temporalités différentes.

Analysons cette relation d’un point de vue des risques qu’encourent les deux parties. Selon la théorie développée par E. Fama [3], l’actionnaire peut perdre ses apports, et le dirigeant encours le risque de perdre son emploi et sa valeur sur le marché du travail. Ces risques, étant de natures très différentes, ils ne peuvent qu’accentuer la divergence d’intérêts entre le principal et l’agent. Notons qu’il y a aussi le risque juridique, que nous allons surseoir pour le moment.

Agrandissement : Illustration 2

Une représentation du niveau de satisfaction en fonction de l’efficacité des mécanismes de gouvernance (Voir Schéma 3 ci-dessous), montre bien comment évoluent les courbes de satisfaction respectives du Directeur Général et de son employeur, c’est-à-dire le conseil d’Administration. On peut constater qu’au fur et à mesure que les mécanismes de gouvernance produisent de meilleurs résultats, la fonction satisfaction du Directeur Général décroit et celle du Conseil d’Administration croit. On atteint un point d’équilibre A (E0, S0), qui signifie que les deux parties sont en état d’équi-satisfaction. En effet, le dosage en matière de mécanismes de gouvernance génère une efficacité E0, qui équilibre les satisfactions. Au-delà de l’E0 (satisfaction d’équilibre), l’insatisfaction du Directeur Général peut aboutir à une démission, car les des efforts d’efficacité en matière de gouvernance, bien que bénéfiques pour les actionnaires, constitueront pour le Directeur Général une désutilité.

Agrandissement : Illustration 3

5. Bibliographie

[1] M. JENSEN ET W.MECKLING « Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure » Journal of Financial Economic, 1976, pp. 305-360.

[2] G. CHARREAUX A. COURET P. JOFFRE ET ALII « De nouvelles théories pour gérer l'entreprise » Paris, Economica, 1987.

[3] E.FAMA « Agency problems and the theory of the firm » Journal of Political Economy, 1980, n°88, pp. 288-307.

[4] P.Y. GOMEZ« Le gouvernement de l'entreprise » Paris, Inter éditions, 1996, 271 pages.

[5] Nathalie Gardes «Relation d’agence», Université de Bordeaux - Ressources Marketing et Stratégie – Permalien.