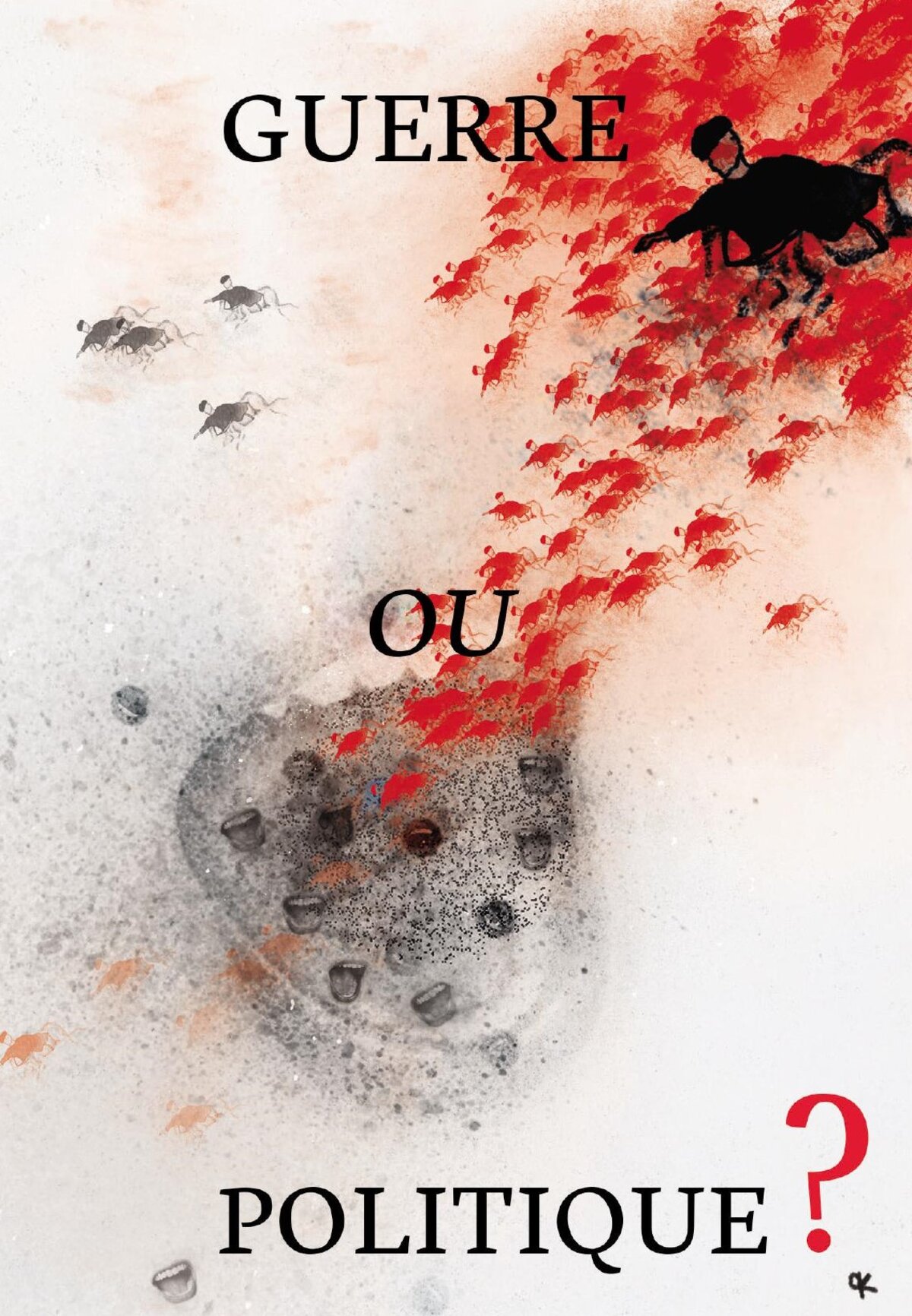

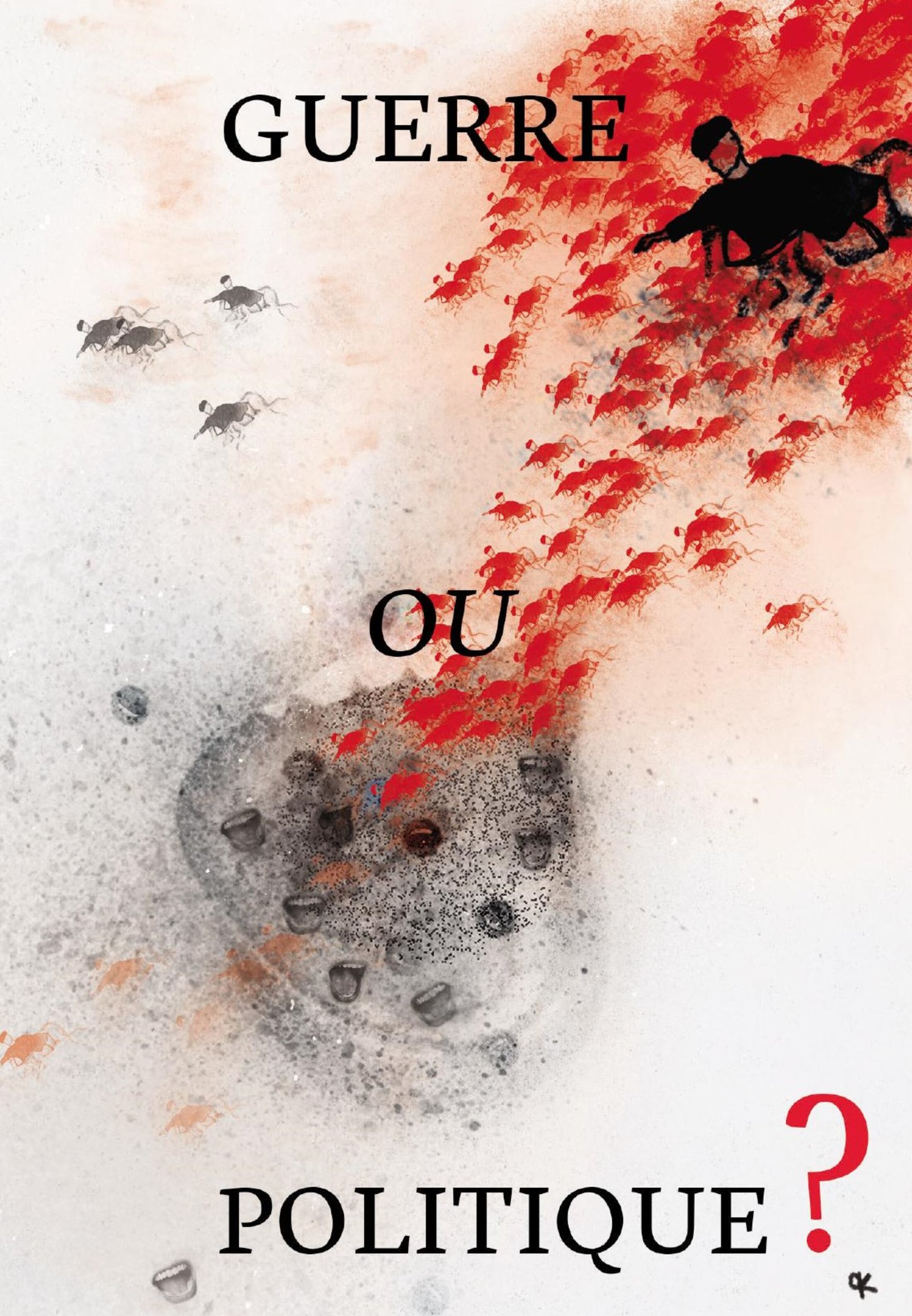

Agrandissement : Illustration 1

Mots et maux de la guerre

La guerre en Ukraine a commencé à dévaster le pays et à tuer civils et militaires, au vu et au su médiatique de tout le monde. Les yeux se dessillent, puisqu’on apprend après-coup que les bombardements sur le Donbass duraient depuis plus d’une décennie et ne faisaient que s’intensifier ces derniers temps. La guerre au sens propre du terme avait donc déjà lieu, pendant qu’installés dans nos fauteuils, nous n’entendions parler que d’une guerre fantomatique contre un coronavirus qui permettait au pouvoir de s’appuyer sur un conseil de défense ad hoc pour justifier couvre-feu et état d’urgence. La crise sanitaire transformée en guerre avait pris le relais de la crise sécuritaire provoquée par les attentats islamistes en France dans le contexte d’une guerre contre Daesh qui taisait son nom, à l’époque du moins tout comme au temps de la guerre d’Algérie. C’est qu’on postule encore et toujours qu’il faudrait en droit que les belligérants soient des États, alors qu’il suffit en fait que deux forces disposant d’un trésor de guerre et d’une logistique militaire s’affrontent directement pour qu’il y ait guerre, qu’elle soit ou non déclarée en bonne et due forme. Ce critère suffirait d’ailleurs pour réfuter l’idée, propagée à l’extrême droite sur la base d’une confusion ethnoraciale entre imam et caïd, qu’une guerre civile se prépare dans les quartiers dits sensibles : faute d’armée pour faire le djihad contre l’État, la guerre civile en France… n’aura pas lieu !

Il semble ainsi qu’il y ait un usage décalé du concept de guerre et des mots d’ordre militaire pour concevoir les maux d’ordre civil ou politique auxquels sociétés et cultures sont confrontées. On parle de guerre à tout propos et souvent hors de propos : guerre des mots ou des images, guerre des chiffres ou guerre économique, guerre informationnelle ou mémorielle, guerre des identités, etc. Alors que les USA ont renoncé à “la guerre globale contre le terrorisme”, perdue d’avance, on reparle même à présent d’une guerre de civilisation. Mais, et c’est le paradoxe, on présente les frappes en Serbie (1999), en Lybie (2011) ou en Syrie (2017-2018), non comme des actes de guerre, mais comme des interventions de police internationale. L’analyse géostratégique du Kremlin, qui s’était fait l’allié militaire du régime syrien, en a tiré les conséquences en prétendant lui-même faire la police en Ukraine en y envoyant chars et avions pour mener à bien une “opération spéciale” qu’il est interdit de nommer “guerre” dans la Fédération russe. Quelle différence y a-t-il donc entre l’usage de la force par la police et par l’armée ? Que signifie le terme guerre ? Quelle commune mesure y a-t-il entre les guerres d’ordre militaire et lesdites guerres de type économique ou idéologique ? L’usage métaphorique du terme guerre ne revient-il pas à la fois à refouler la réalité des maux inhérents à la guerre au sens propre et à présenter la paix civile comme une sorte de guerre larvée ?

Il conviendrait donc de s’interroger sur l’emploi du terme guerre dans l’objectif d’en réfuter l’usage métaphorique qui, au regard des guerres réelles et de leurs victimes en tout genre, est incorrect et même scandaleux, au point d’en devenir ridicule lorsqu’on se risque à parler de guerre contre un virus. La gestion autoritaire d’une crise sanitaire n’est pas une guerre et les conflits économiques, pour dévastateurs qu’ils puissent être d’un point de vue social, économique et/ou écologique, n’atteindront jamais le niveau de destruction d’une guerre proprement militaire. Il y a bien une différence de principe entre guerre et politique : c’est l’un ou l’autre ! Comme le montre la situation actuelle en Ukraine, le pouvoir en place au Kremlin sait bien qu’il faut choisir l’un contre l’autre, tout en jouant sur les deux tableaux à la fois…

La guerre et ce qu’elle n’est pas

Les maux de la guerre sont bien connus, même s’il faut des mots pour les reconnaître. Il y a néanmoins un mal radical qui est systématiquement passé sous silence : c’est le désastre écologique, tant au niveau végétal qu’animal, sans parler des émissions de CO 2 produites par les bombardements dont jamais personne ne parle à cette occasion… La guerre contre la nature et contre les animaux[1] que mènent les sociétés industrielles s’intensifie pourtant dans le cas d’une guerre au sens propre du terme. Cette guerre productiviste à l’origine d’une destruction globale de l’environnement animal, végétal et minéral est tout sauf métaphorique, même si elle est menée inconsciemment – au double sens du terme – par des armées de soldats sans uniforme qui ne poursuivent pas plus de stratégie concertée que ces troupes d’ingénieurs et d’agents techniques en tout genre ne sont commandées par un état-major. Ce mal fondamental ayant été dénommé, qu’en est-il des autres maux de la guerre et des mots pour le dire ?

Le vocabulaire militaire prend sa place dans le débat pour décrire la guerre effective : on parle à juste titre de la stratégie militaire du Kremlin, des tactiques déployées pour prendre les villes ukrainiennes et de la logistique mise en place depuis l’est de la Russie, la Crimée et la Biélorussie, sur la base des manœuvres militaires de ces derniers mois. Mais il faut être plus circonspect lorsqu’il est question de guerre économique ou de guerre de l’information. Il y a bien une dimension économique de la guerre à un double niveau : tout d’abord, les équipements militaires présupposent des moyens de production et donc une insertion dans l’économie industrielle des belligérants et de leurs alliés militaires ; ensuite, il y a des sanctions économiques sous la forme d’embargos, de gels des transactions financières des banques et des avoirs des oligarques, etc. Mais, tout en faisant partie intégrante de la stratégie d’ensemble pour gagner une guerre, les mesures de rétorsion économique ne sont pas à proprement parler militaires. Par ailleurs, il est encore plus incorrect de qualifier de guerres économiques les conflits commerciaux entre pays ou entre entreprises, dans la mesure où l’espace économique n’est pas un champ de bataille où des ennemis se livrent une lutte à mort.

Il se produit au niveau de l’échange de paroles quelque chose de similaire à ce qui se passe sur le plan de l’échange des biens. À proprement parler, il n’y a pas non plus de guerre du renseignement, de l’information ou de la communication, même s’il y a bien une dimension informationnelle de la guerre à un double niveau : d’une part, des cyberattaques qui font partie intégrante de la stratégie militaire ont pour objectif de désorganiser le système de défense militaire de l’Ukraine ; d’autre part, les déclarations tactiques du maître du Kremlin accompagnent l’offensive militaire dans un objectif de propagande qui vise moins l’opinion publique internationale que les populations directement concernées, non seulement en Ukraine, mais également dans toute la Fédération de Russie. C’est que la prétendue guerre des images et des chiffres fait partie intégrante de la propagande de guerre. Cet aspect non militaire de la guerre recèle une dimension politique qu’il faut analyser.

La guerre étant faite par des hommes et non par des engins, le rapport de force effectif entre les groupes armés, qui est incontestablement tributaire de la force de frappe matérielle, dépend tout autant de la capacité de mobilisation de forces humaines prêtes à faire la guerre, ou simplement à la supporter dans le double sens du terme : subir en acceptant d’endurer, soutenir en encourageant. Car ce qu’on appelle habituellement guerre est une stratégie militaire qui vise à imposer un point de vue par la force des armes en combinant guerre et propagande de guerre, ladite guerre psychologique pouvant prendre à cet égard le relais de l’affrontement armé. C’est au cours de la guerre coloniale en Indochine que des militaires français ont forgé et mise en œuvre la doctrine dite de la guerre révolutionnaire pour lutter contre la guérilla marxiste en s’attaquant à la population qui la soutient par des actions psychologiques visant à produire la terreur[2]. Mais l’application de cette doctrine par Massu lors de la bataille d’Alger en 1957 montre qu’il s’agissait moins de propagande psychologiquement terrorisante que de terreur impliquant de facto des crimes de guerre (arrestations massives, tortures, exécutions, etc.). Cette bataille participait donc moins à une guerre d’ordre psychologique qu’à ce qu’on appelle une guerre totale contre toutes les formes de résistance.

Par contraste, la stratégie initialement développée par le Kremlin en Ukraine consistait plutôt à décourager la population civile par des frappes ciblées sur des infrastructures qui la privent d’électricité et de chauffage, tout en appelant l’armée à se retourner contre le pouvoir civil. Même si la proposition russe d’engager des pourparlers et des négociations est purement tactique, elle indique néanmoins la perspective à venir de substituer la diplomatie aux actes de guerre, c’est-à-dire d’entériner politiquement et juridiquement le nouveau rapport de force, comme lors des accords de Minsk qui font suit à l’annexion de la Crimée. Il y a donc un no man’s land entre guerre et politique, mais cette phase de transition en amont et en aval des opérations de guerre n’autorise en aucun cas à déconstruire la ligne de démarcation entre les actes de guerre et les actions d’ordre politique. Autrement dit, la prétendue guerre des mots, qui ferait partie intégrante des guerres psychologiques et de la guerre des mémoires, n’en est pas une. Contrairement à la terreur en acte, la propagande est un moyen non militaire de justifier la guerre, et non pas de la faire. Elle entre donc dans le champ de la politique entendue comme rapport de force pacifié ou civil. Mais quel rapport la politique entretient-elle avec la propagande et les polémiques qui l’alimentent ?

La politique et ce qu’elle n’est pas

Il faut soumettre l’usage du concept de politique à une critique aussi sévère que celle exercée contre l’abus métaphorique de la notion de guerre. C’est que les deux critiques sont corollaires dans la mesure où la confusion entre guerre et politique est une “stratégie” verbale qui vise idéologiquement à justifier la militarisation de la vie civile et politique, dont l’objectif est de mettre fin à la politique à proprement parler. Autrement dit, Clausewitz a raison contre Foucault qui postulait contre l’officier prussien que la politique serait la guerre poursuivie par d’autres moyens : au contraire, la guerre est bien la continuation de la politique par d’autres moyens[3]. Dans La volonté de savoir (1976), Foucault concède bien l’existence d’un écart entre guerre et politique – le mot est faible –, mais cette différence n’est pas à ses yeux une divergence de principe, c’est une différence de forme dans la manière de jouer du rapport de force pour effectuer un coup de force qui peut prendre une modalité guerrière ou politique :

« Cette multiplicité des rapports de force peut être codée – en partie et jamais totalement – soit dans la forme de la “guerre”, soit dans la forme de la “politique” ; ce serait deux stratégies différentes (mais promptes à basculer l’une dans l’autre) pour intégrer ces rapports de force déséquilibrés, hétérogènes, instables, tendus[4] ».

Il y a pourtant un abîme, facile à constater par les civils comme par les militaires, entre un pays vraiment en guerre et un territoire relativement pacifié. Il ne s’agit pas de nier que la pacification relative peut être brutale, et même violente dans le cas d’un régime autoritaire et qui plus est totalitaire. Lorsque la terreur s’exerce effectivement, en particulier à la suite d’un coup d’État militaire qui provoque une répression féroce des forces hostiles au nouveau pouvoir, on peut et on doit considérer qu’on est dans une situation comparable à une guerre civile, en particulier si la résistance a la capacité militaire de prendre la forme d’une guérilla : ce cas de figure n’est donc pas intermédiaire entre la situation de guerre et l’état politique, il est bel et bien du côté de la guerre. Dans le meilleur des cas, une guerre révolutionnaire peut mener à l’institution d’un espace politique, désormais ouvert à l’opposition pacifique entre des positions contradictoires. C’est précisément cette institution politique qui fait toute la différence, décisive, entre les deux situations. Car le principe même du rapport entre individus et entre groupes au sein de la société change lorsque les armes se taisent pour laisser place à la parole, même si les discussions sont vives et virulentes. La différence est abyssale entre une situation de guerre où la violence règne et l’état civil qui rend possible les débats politiques.

Pour autant, il ne s’agit aucunement de nier qu’il y ait toujours un rapport de force au sein d’un état de paix civile, surtout lorsque l’ordre établi est dominé par la propagande unilatérale d’un pouvoir autoritaire qui justifie les injustices sociales et les crimes d’État. Si cette propagande de crise ressemble à la propagande de guerre, il y a dans les deux cas une marge de manœuvre relative, dont l’amplitude dépend en outre de la capacité d’analyse critique que les esprits ont ou non pu et su développer face à la doxa propagée par les pouvoirs établis : l’opinion des gens se forme en tout cas, que ce soit en s’informant ou bien en se laissant déformer par la désinformation émanant des instances de pouvoir ou de contre-pouvoir. Mais, si la propagande idéologique implique bien une forme de logique, relativement cohérente entre les différents mots d’ordre qui sont imposés à une population, cette parole autoritaire du pouvoir en place n’est pas de même type que la parole politique, ouverte par principe à la discussion des autres positions au sein de l’espace public. Cette parole ouverte à l’altérité vise à co-instituer une vision commune au sein du domaine politique :

« Hostile à ce qui est humain, la propagande présuppose que le principe, d’après lequel la politique doit naître d’une vision commune, ne serait qu’une façon de parler.[5] »

À proprement parler, la propagande n’appartient donc pas à l’espace politique qu’elle parasite bien plutôt avec ses mots d’ordre autoritaires et polémiques. Il serait par suite plus correct de dire qu’elle fait partie d’un champ polémico-politique dans lequel les protagonistes s’efforcent de conformer polémiquement l’opinion publique à la position prise par le pouvoir en place. Il s’agit d’endoctriner la population par le moyen d’une double tactique. D’une part, la propagation des mots de l’ordre établi, qui ne souffrent aucun débat, a pour objectif de célébrer le pouvoir en place en exaltant les valeurs de la population qu’il prétend “défendre”. D’autre part, le déclenchement systématique de polémiques, qui empêchent le débat public de fond, vise à dénoncer les adversaires considérés comme des ennemis à abattre. Le Kremlin prétend ainsi dénazifier l’Ukraine pour mettre fin au soi-disant génocide anti-russe en éliminant les 20 000 opposants déclarés à l’impérialisme panrusse. Faut-il pour autant censurer les mots de la propagande russe ?

Il faut reconnaître un nouveau paradoxe. Les chaînes d’information font état de la propagande pour la dénoncer comme telle, sans que la position du maître du Kremlin ne soit vraiment expliquée. Pire encore, les médias financés par l’État russe (Russia Today, Sputnik) se sont vus interdire de diffuser dans l’espace européen leur “désinformation toxique et nuisible”. Il faudrait donc protéger les Européens contre la propagande russe, tout comme les autorités russes prétendent protéger leur population contre la propagande occidentale en censurant les médiats jugés “indésirables” comme la radio Ekho Moskvy et la chaîne TV Dozhd. Les machines de propagande et de contre-propagande se rejoignent dans le même objectif polémique de censurer l’autre point de vue sous prétexte de combattre la désinformation qui ne proviendrait que de l’autre côté. C’est donc accepter de part et d’autre la même prémisse en contradiction avec l’esprit des Lumières : il ne s’agit pas d’éclairer un peuple politiquement mûr, mais uniquement de manipuler les émotions d’une population infantilisée de façon à fabriquer un consensus idéologique à partir de l’incantation répétitive des mêmes mots d’ordre. On postule donc l’incapacité de la société citoyenne à se former une opinion sur la situation en écoutant les uns et les autres…

Nous en avons fait ces derniers temps l’amère expérience à plusieurs reprises. Pendant deux ans, toute critique de la gestion autoritaire de la crise sanitaire a été systématiquement décriée comme relevant du complotisme : à ce moment-là, RT France a d’ailleurs contribué à la diffusion d’informations et d’analyses que refusaient d’exposer et de discuter les médias alignés sur la position officielle du gouvernement et les directives européennes. Comme les gens majeurs et vaccinés, ou non vaccinés, sont encore et toujours habilités à voter, ils sont parfaitement capables de juger à l’heure actuelle la crédibilité des informations propagées par RT France à propos de la guerre en Ukraine. De toute façon, la censure des prétendues intox n’empêchera nullement les crédules de croire à ce qu’ils désirent croire : au contraire, le sentiment victimaire conforte le dogmatisme étriqué de tous les partisans, quels qu’ils soient ! Dans la situation de guerre en Ukraine à laquelle nous sommes désormais confrontés, il est donc politiquement incorrect de présenter de manière unilatérale la position “russe” comme de la propagande faisant de la désinformation et, pire encore, de présenter le maître du Kremlin comme un fou furieux qui aurait cédé à un délire paranoïaque, même si le casus belli qui a déclenché la guerre est loin d’être clair.

Il n’y a pas que le problème réel de l’impérialisme panrusse qui inquiète à juste titre toutes les populations slaves. Dans cette région, l’appartenance à l’Europe institutionnelle et l’élargissement de l’OTAN à 14 pays de l’ancienne sphère d’influence soviétique posent, du point de vue du Kremlin, un vrai problème d’équilibre géostratégique qui s’est cristallisé autour de la Géorgie et de l’Ukraine, le sommet de Bucarest ayant en 2008 ouvert à ces deux pays la perspective d’adhérer au traité de l’Alliance atlantique dont la fonction est pourtant devenue problématique depuis la chute du mur de Berlin. En contrepoint de ces deux aspects, il existe au sein de l’Ukraine des conflits politiques que la révolution orange de 2004 fait éclater aux yeux du monde entier : les controverses à propos des fraudes électorales et de l’immixtion russe dans les élections manifestent un réel clivage en Ukraine à propos de l’orientation géopolitique, vers l’Europe ou vers la Russie, de ce pays multiethnique qui comprend une importante minorité russophone (20 %), plutôt présente à l’est et au sud du pays, en particulier dans les bastions urbains. C’est ce conflit qui s’envenime en février 2014 lors de la révolution de Maïdan que déclenche la décision du président pro-russe de ne pas signer l’accord d’association politique et économique, négocié entre 2007 et 2012, entre l’Ukraine et l’Union européenne : l’annexion de la Crimée en mars 2014, en violation du mémorandum de Budapest de 1994, sanctionne la destitution du président élu qui, du point de vue russe, constitue un coup d’État ; en avril, l’insurrection armée de groupes séparatistes avec le soutien du Kremlin aboutit à la proclamation des républiques sécessionnistes de Donetsk et de Lougansk dans la région du Donbass. Les accords de Minsk en septembre 2014 et en février 2015 essaient, en vain, de mettre fin aux combats entre l’armée ukrainienne et les insurgés, militairement soutenus par le Kremlin, guerre dont le bilan actuel serait de 13 000 morts et deux millions de personnes déplacées. L’élaboration diplomatique d’un plan de sortie de guerre devra considérer tous ces éléments d’ordre militaire et politique qui constituent le rapport de force entre les belligérants.

De même que la diplomatie doit prendre connaissance des points de vue adverses pour pouvoir faire des propositions réalistes, de même la discussion publique de la situation doit prendre en compte toutes les positions en jeu. Il faut donc expliquer le point de vue “russe” sur la guerre, sinon pour le justifier, du moins pour le comprendre. L’opinion publique est prise à parti, mais elle n’a pas à devenir partiale en étant mise sous contrôle. L’espace politique du débat public n’a pas vocation à participer à l’effort de guerre à travers la propagation d’une information unilatérale, lors de cette guerre, comme lors de toutes les guerres, par exemple de la France en Syrie, en Libye ou au Mali. Ce n’est aucunement un manque de respect envers les soldats morts au combat qui peuvent en effet l’être pour rien ou pour une mauvaise cause, comme au Rwanda… À notre époque, plus aucune cause n’est sacrée. La crise sanitaire vient de montrer de quelle manière la sacralisation de la vie humaine a pu non seulement entraver le débat public, mais encore a permis au pouvoir exécutif de limiter des libertés fondamentales à un point encore inimaginable il y a quelques années.

Il peut être en effet éclairant de comparer le débat actuel sur la guerre en Ukraine avec les deux autres situations sur lesquelles l’attention médiatique s’est focalisée ces dernières années en France, de manière d’ailleurs tout aussi exclusive. Au moment des gilets jaunes, la plupart des chaînes d’information ont durant des semaines tout simplement dénoncé et même insulté les contestataires, assimilés de manière détestable à l’extrême droite plutôt qu’à l’extrême gauche d’ailleurs. Certains journalistes ayant été pris à parti à cause de leur partialité, il s’est néanmoins produit un tournant considérable à partir du moment où des gilets jaunes ont été invités à participer au débat. Cet état de grâce démocratique a même pu durer quelques semaines, avant que l’initiative présidentielle d’organiser un débat national pour enterrer les discussions n’y mette fin au début 2019. Un an plus tard, la crise sanitaire aura finalement parachevé le processus de refoulement des gilets jaunes hors du champ médiatique. Pendant cette crise, par contraste, la plupart des médias se sont fait le relais des autorités politiques et sanitaires, excluant par là même tout débat contradictoire en refusant d’inviter plus d’une fois médecins, scientifiques et philosophes en désaccord avec la doxa régnante. On a assisté en fait à une sorte de mise au pas de la classe médiatique dont il faudrait d’autant plus analyser les ressorts institutionnels et psychiques que l’auto-soumission au pouvoir semble désormais ancrée dans les mœurs.

Ce qui menace à l’heure actuelle avec l’interdiction des médias pro-russes décidée par la présidente de la commission européenne, c’est qu’un dispositif de censure des opinions subversives se mette en place à nouveau avec la complicité des GAFAM sur le modèle de la dénonciation polémique des groupes critiques de la politique sanitaire comme complotistes. Les menaces de mort sur les réseaux dits sociaux sont la suite logique de la rhétorique belliqueuse qui prévaut actuellement : les Russes-allemands accueillis en Allemagne après la chute du mur de Berlin sont désormais pris à parti et vilipendés. La couverture médiatique de la guerre en Ukraine tend à se transformer en campagne anti-russe… avec des relents racistes !

C’est devenu un problème récurrent : à chaque crise ou conflit, les polémiques médiatiques se soldent par un déchaînement de haine ponctué par des menaces de mort. La menace de mort ferait le lien entre polémique et pólemos[6]. De même que la déclaration de guerre à un groupe programme l’affrontement armé, l’appel à tuer une personne prône le passage à l’acte violent. Ces proclamations bellicistes ne sont pas plus des paroles en l’air que les formules belliqueuses auxquelles elles donnent lieu. Les incessantes polémiques jettent de l’huile sur le feu des conflits économiques, sociaux et culturels, en les considérant comme de véritables guerres dont les protagonistes seraient en train de se livrer une lutte à mort : partenaires et adversaires politiques sont transmués en ennemis par les polémistes de tout bord qui attisent les animosités pour creuser des tranchées entre groupes et propager la haine au sein des camps retranchés. Le motif de la guerre civile, nationale ou mondiale, vise à mobiliser des troupes afin de constituer une armée de réserve prête à se mettre en ordre de bataille pour s’imposer par la force contre le prétendu ennemi. Prophétie auto-réalisatrice, cette appellation même est en vérité un appel à la guerre civile.

Plus généralement, l’usage métaphorique du mot guerre participe d’une “guerre des mots” qui vise à produire effectivement la guerre entre troupes, et contre toute transaction politique entre groupes. Loin d’être purement métaphorique, l’emprunt de la rhétorique guerrière reviendrait de facto à faire la guerre à la politique en rendant impossible tout débat politique au sens fort du terme. Qu’y a-t-il encore de politique dans une stratégie rhétorique qui use et abuse polémiquement du vocabulaire militaire pour qualifier les luttes et les conflits ? Les polémiques qui défraient les chroniques politiciennes ne préparent-elles pas inconsciemment le déclenchement des hostilités ? Les faits d’armes ne sont-ils pas toujours accompagnés de paroles polémiques qui justifient le bon droit des ennemis à se faire la guerre ? Ne faut-il pas admettre et défendre une autre idée de la politique qui la dissocierait par principe de la guerre et même de toute polémique ? L’activité politique ne consiste-t-elle pas à s’associer pour décider en commun sur la base d’un débat contradictoire sans jamais imposer de point de vue par la violence ?

Christian Ferrié, membre fondateur de l'ecsé, auteur de La politique ou la guerre ? (2021), Le mouvement inconscient du politique (2017)

[1] À propos de l’usage de ces expressions, je me permets de renvoyer à mon dernier ouvrage : La politique ou la guerre ? (2021), p. 265-267.

[2] G. Périès et D. Servenay, Une guerre noire (enquête sur les origines du génocide rwandais : 1959-1994), La découverte, 2007, p. 38-44.

[3] Carl von Clausewitz, De la guerre, Payot, « Petite Bibliothèque », 2014, p. 43-44 vs p. 342.

[4] Michel Foucault, La volonté de savoir, 1976, p. 123.

[5] Max Horkheimer, « Propagande », Notes critiques à la Dialectique des Lumières (1946), tr. de l’allemand : Gesammelte Schriften, t. 5, p. 287.

[6] C’est l’hypothèse que j’émets dans La politique ou la guerre ? (2021) dont sont tirés les deux derniers paragraphes de l’article.