L'auteur du billet est Stefano Palombarini, maître de conférences à l'Université de Paris 8 - Saint Denis

Par la mobilisation qu’elle suscite, une élection présidentielle est aussi l’occasion d’avoir une image précise du paysage politique et des clivages qui le structurent. Il y a un mois encore, les questions ouvertes étaient nombreuses. Le bloc bourgeois qui avait permis la victoire de Macron en 2017, avait-il résisté à cinq années d’exercice du pouvoir ? Comment la droite allait-elle se réorganiser en réaction à la crise de son bloc de référence traditionnel ? L’hégémonie de la gauche de rupture de l’autre côté du spectre politique était-elle en mesure de se confirmer et de se renforcer ? Le résultat du premier tour donne des réponses certes provisoires, mais très claires à toutes ces questions[1].

1. Un bloc bourgeois élargi aux retraités

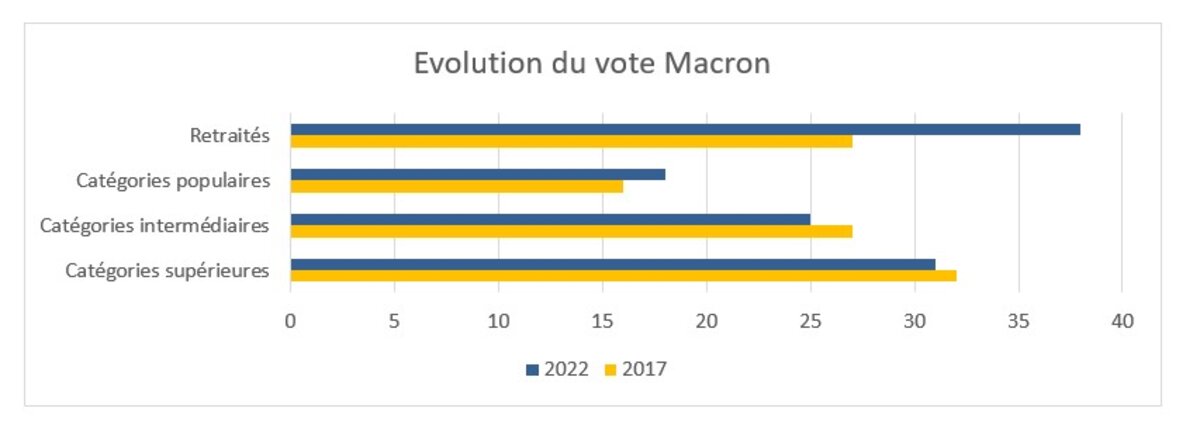

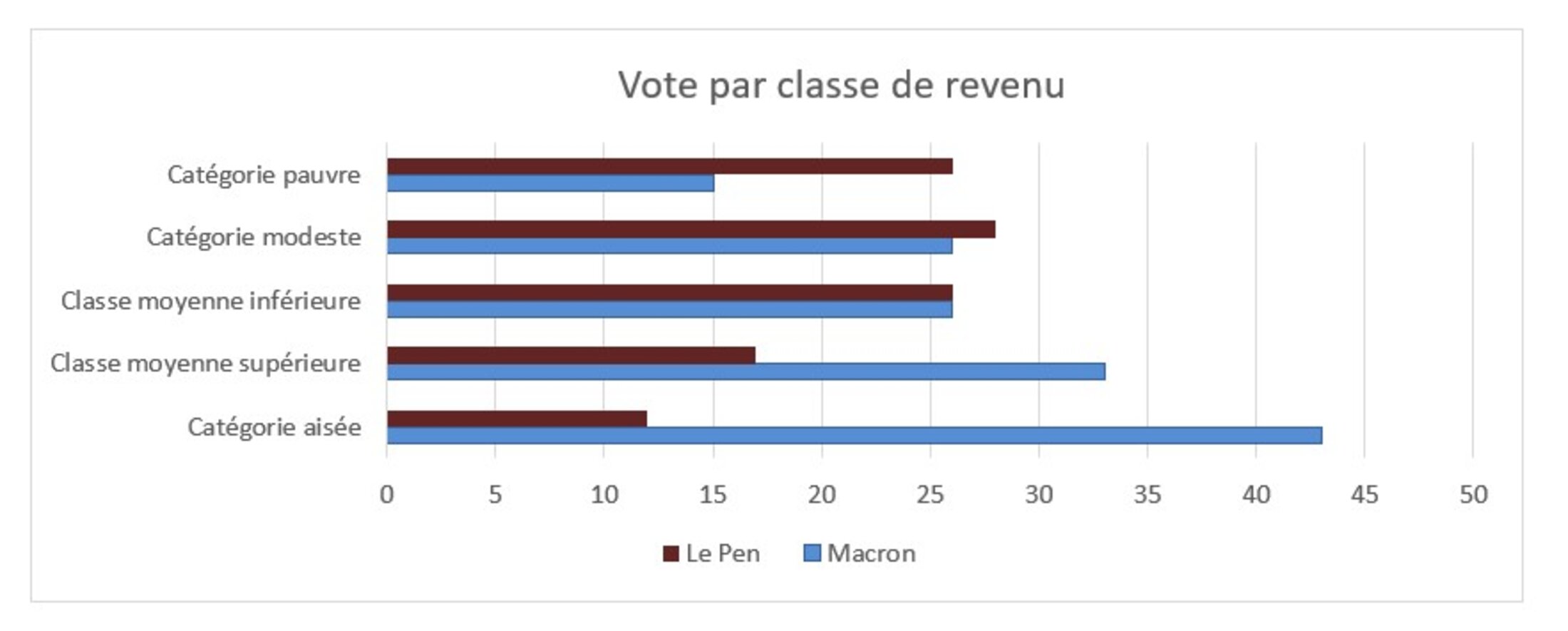

Commençons par le bloc au pouvoir. On sait depuis des années que le Macron « au-delà de la droite et de la gauche » de 2017 a disparu de la scène. Le Président a vite compris que son profil de réformateur progressiste, qui avait fonctionné le temps d’une campagne, ne lui aurait guère permis de rester au pouvoir. Il a ainsi choisi une stratégie qui, non seulement sur le terrain économique, mais aussi sur celui des libertés publiques, des droits individuels et même de l’idéologie, le situe entièrement dans l’espace de la droite. On peut donc se demander dans quelle mesure ce choix stratégique a produit une modification du bloc social agrégé par son action. La réponse donnée par le vote du 10 avril est que le bloc bourgeois se renouvelle presque à l’identique, mais avec un élargissement important vers la catégorie des retraités[2].

Agrandissement : Illustration 1

Les variations du vote Macron dans les catégories supérieures, dans les catégories intermédiaires et dans celles populaires sont toutes dans la marge d’erreur. En revanche, l’évolution du soutien des retraités, qui augmente de onze points (de 27 à 38%), est très significative. Cela signale que la stratégie du Président a atteint son objectif : le bloc bourgeois s’est élargi vers la droite, en interceptant une fraction importante du vote Fillon, qui provenait pour plus de la moitié des retraités, sans perdre grande chose vers la gauche. Pour mesurer l’importance fondamentale de l’élargissement vers les retraités, il suffit de souligner qu’ils représentent désormais 43% du vote Macron. La réussite de cette stratégie coïncide avec l’échec de celles de Jadot et Hidalgo, qui se sont donnés pour adversaire Jean-Luc Mélenchon dans l’espoir d’intercepter le vote d’une bourgeoisie (qu’ils imaginaient encore) de gauche, qui aurait pu éventuellement se détourner de Macron : c’est raté. Le Président garde l’essentiel des voix qu’il a héritées du PS, et cela malgré son virage à droite.

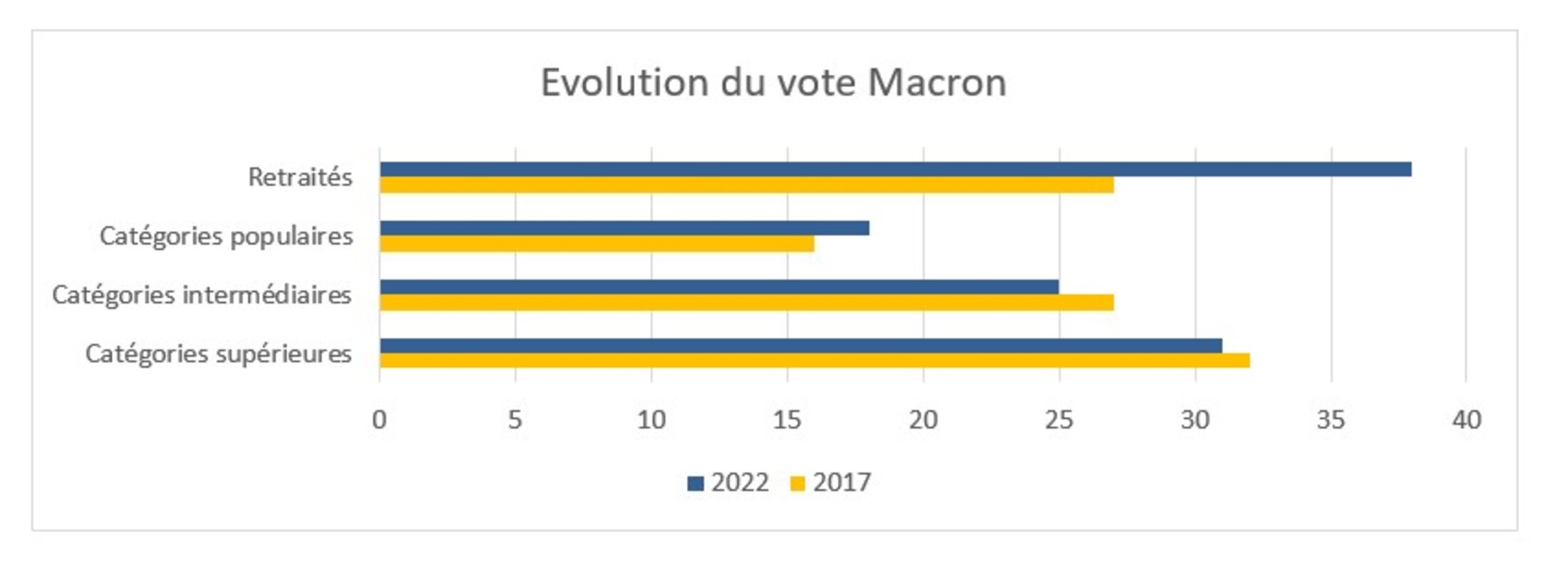

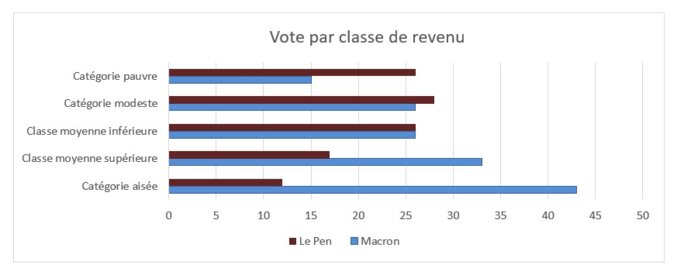

Avec Bruno Amable, nous avions anticipé cette recomposition du bloc bourgeois, et nous hésitions sur l’éventualité de le renommer pour prendre en compte son élargissement vers la droite. Le résultat du 10 avril indique cependant qu’il s’agit bien davantage d’un bloc bourgeois modifié que d’un bloc de droite recomposé, ce que montre clairement le vote Macron par classe de revenu.

Agrandissement : Illustration 2

2. L’espace de la droite recomposé

Le bloc bourgeois s’est donc renouvelé, tout en se positionnant clairement dans l’espace de la droite. Cet espace est très large, presque 70% de l’électorat. La décomposition du bloc de droite traditionnel l’a laissé pour une courte période dans une condition de forte désorganisation, avec quatre candidats (Macron, Le Pen, Pécresse et Zemmour) bien placés dans les sondages, et une grande fluidité de l’électorat. Il est évident qu’une telle situation n’était pas appelée à durer. Les quatre candidats s’appuyaient certes sur des socles électoraux différents : le bloc bourgeois pour Macron, un bloc avec une forte composante populaire pour Le Pen, le bloc de droite traditionnel pour Pécresse, et un hypothétique bloc de droite recomposé pour Zemmour ; mais leurs stratégies respectives étaient toutes des variantes du néolibéralisme autoritaire. Une offre politique avec quatre propositions somme toute assez semblables n’était d’évidence pas viable ; mais on pouvait s’imaginer que la restructuration de l’espace de la droite aurait pris plus de temps que les quelques semaines d’une campagne électorale (ce qui aurait eu pour effet de baisser le seuil d’accès au second tour et de permettre donc la qualification de Mélenchon).

Le résultat du 10 avril dit en revanche que la restructuration a déjà eu lieu. Le bloc de droite traditionnel, qui combinait une composante populaire et une composante bourgeoise, et dont on savait qu’il était en crise profonde, s’est définitivement effondré, amenant dans sa chute la candidate des Républicains. La tentative de le reconstituer portée par Zemmour s’est terminée par un échec. Le candidat raciste avait imaginé pouvoir intercepter le soutien de la bourgeoisie de droite par des propositions économiques ultra-libérales, ce qui a pour partie fonctionné, et le soutien des classes populaires qui votent à droite par ses outrances xénophobes et identitaires, ce qui a complètement échoué. Jamais, même lorsqu’il était haut dans le sondage, Zemmour n’a eu d’électorat autre que bourgeois, ce qui signale deux choses. D’une part, l’idée que le racisme en France serait un phénomène réservé aux classes populaires est totalement fausse ; d’autre part, ce ne sont pas, ou pas seulement le racisme et la xénophobie qui expliquent le vote populaire pour Le Pen.

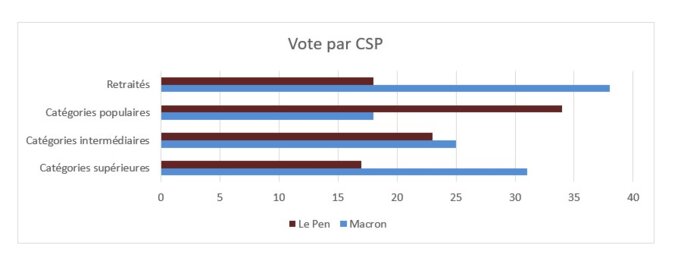

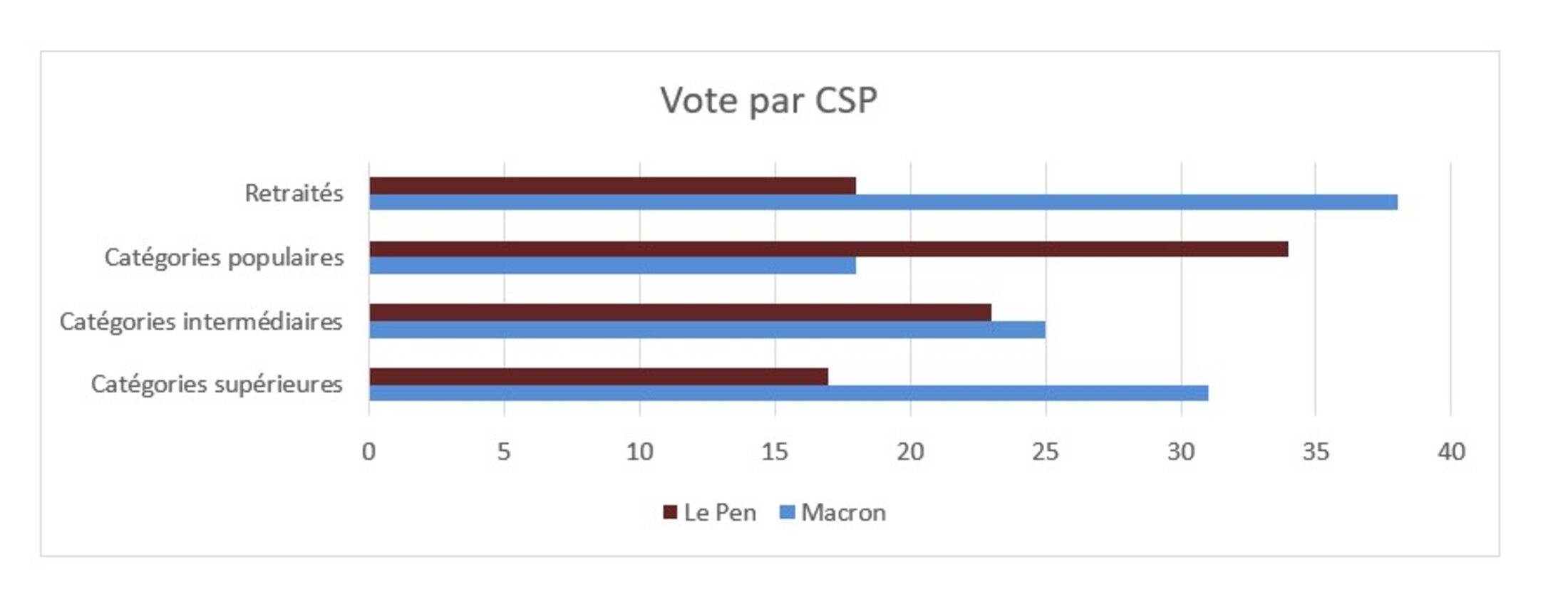

Quoi qu’il en soit, le résultat du premier tour dit clairement que l’ancien bloc de droite, qui était une alliance interclasse dans laquelle on retrouvait une composante bourgeoise et une composante populaire, a définitivement disparu du paysage. A sa place, on retrouve deux blocs à la composition très éloignée, et socialement complémentaires : le bloc bourgeois de Macron et le bloc d’extrême droite, davantage ancré dans les catégories populaires, représenté par Le Pen.

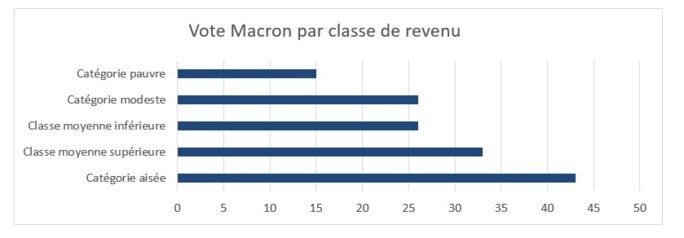

Agrandissement : Illustration 3

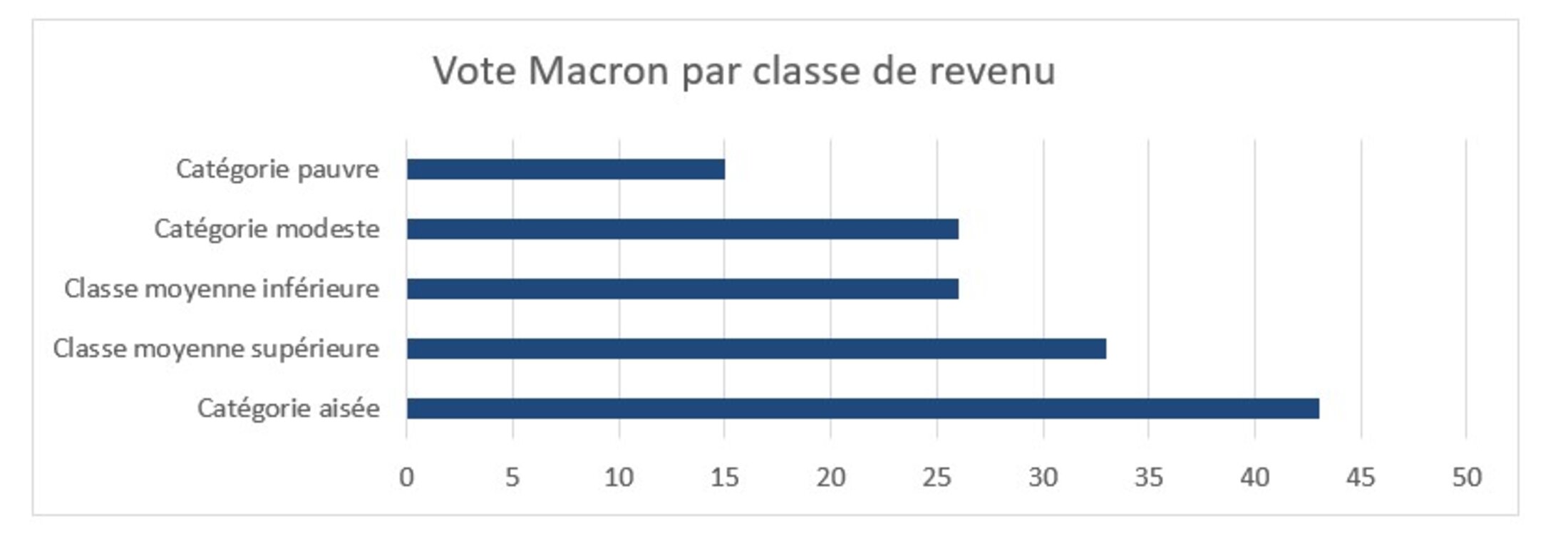

Agrandissement : Illustration 4

3. Crise définitive de la gauche d’accompagnement, consolidation de l’hégémonie de la gauche de rupture

La fracture de l’ancien bloc de gauche, à l’origine en 2017 de l’effondrement du Parti socialiste, avait amené sa composante bourgeoise à rallier Macron. Il faut rappeler que presque la moitié des électeurs Macron 2017 avaient voté Hollande en 2012, il s’agit donc d’un mouvement décisif pour l’affirmation du bloc bourgeois. L’un des enjeux de cette élection était de savoir si ce ralliement est structurel, et la réponse est positive. On pouvait s’imaginer que le soutien d’il y a cinq ans à Macron d’électeurs provenant du PS était lié au discrédit du Président socialiste sortant, et au profil progressiste du candidat Macron de l’époque ; et on pouvait légitimement imaginer qu’au bout d’un quinquennat marqué par un brutal virage à droite sur le plan des libertés, des droits, du maintien de l’ordre et de l’idéologie, au moins une partie de cet électorat aurait été disposée à faire machine arrière. C’est sur cette hypothèse que Jadot et Hidalgo ont construit leur campagne. Le constat est sans ambiguïté : avec d’une part Macron situé clairement à droite, et d’autre part une offre politique entièrement construite par Jadot et Hidalgo pour la séduire, la bourgeoisie (anciennement) de gauche a massivement choisi le premier. Ce qui signale que pour cette fraction de la bourgeoisie, la garantie d’une continuité dans la transition néolibérale et dans la trajectoire européenne est absolument primordiale.

Par conséquent, la disparition de la gauche d’accompagnement du paysage politique doit être considérée comme durable. Cette gauche, qui promouvait la réforme néolibérale tout en se proposant d’en atténuer les conséquences les plus douloureuses, et qui a été longtemps incarnée par le PS, a perdu son pilier social. Elle se retrouve ainsi dans le vide, et les gémissements sur le vote utile qui l’aurait affaiblie ne l’aideront pas à se ressaisir. D’abord car un électeur qui choisit « utilement » de voter Mélenchon, adhère par cet acte même à une perspective de rupture avec le néolibéralisme : et comme l’indique l’Ifop, l’adhésion au programme de Mélenchon concerne 80% de ses électeurs (le niveau le plus élevé parmi tous les candidats, à égalité avec Zemmour). Ensuite, parce que tout indique que le vote utile a joué en 2022 moins qu’en 2017. Il y a cinq ans, 29% des électeurs Mélenchon avaient hésité avec Hamon ; ils ne sont que 21% à avoir hésité cette année avec Jadot ou Hidalgo. En 2017, les sondages montraient que la montée de Mélenchon s’accompagnait d’une baisse presque équivalente de Hamon. Rien de tel cette fois : alors que le candidat de l’Union Populaire passait de 10 à 22%, les deux autres perdaient environ trois points. Et plus important, le total gauche augmente de 4,4 points (de 27,6 à 32%), une progression strictement identique à celle du vote pour la gauche de rupture, qui ne s’est donc pas faite aux dépens d’EELV ou du PS.

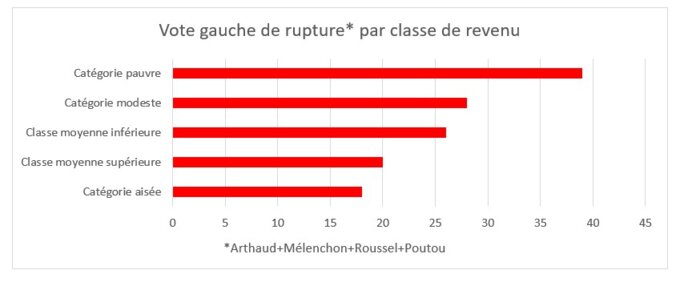

Il suffit d’ailleurs de regarder le vote pour les candidats de la gauche de rupture (Arthaud, Mélenchon, Poutou et Roussel) en fonction du niveau de revenu, pour se rendre compte que ce nouveau bloc de gauche est fortement ancré dans les catégories populaires ; ce qui démontre que le discours médiatique attribuant une importance démesurée au « vote utile » en provenance de l’électorat traditionnel des verts et des socialistes, très largement bourgeois, est faux.

Agrandissement : Illustration 5

La question qui se pose désormais n’est donc plus celle d’un combat hégémonique contre un adversaire vaincu, mais porte sur la stabilité du bloc social sur lequel s’appuie la gauche de rupture, et sur sa capacité de concurrencer les deux autres blocs qui structurent le paysage politique français.

De ce point de vue, les trois alliances sociales ne sont pas dans la même situation. Le bloc d’extrême droite est dans le paysage depuis de nombreuses années, son assise est solide ; le bloc bourgeois est désormais la référence immédiate pour une grande partie des classes privilégiées ; alors que le bloc de la gauche de rupture est en phase de constitution. Ainsi, 27% des électeurs Mélenchon disent avoir choisi au dernier moment, contre 14% pour le Président sortant et 18% pour Le Pen. De même, moins de la moitié (48%) des électeurs Mélenchon ont pris leur décision longtemps à l’avance, alors que ce pourcentage est de 62% pour Le Pen et de 74% pour Macron. On sait d’ailleurs que la dernière poussée de Mélenchon, qui a fait passer son résultat du 18% promis par les derniers sondages à 22%, est pour une grande partie le fruit d’une mobilisation du dernier instant, en particulier dans les banlieues populaires des grandes villes.

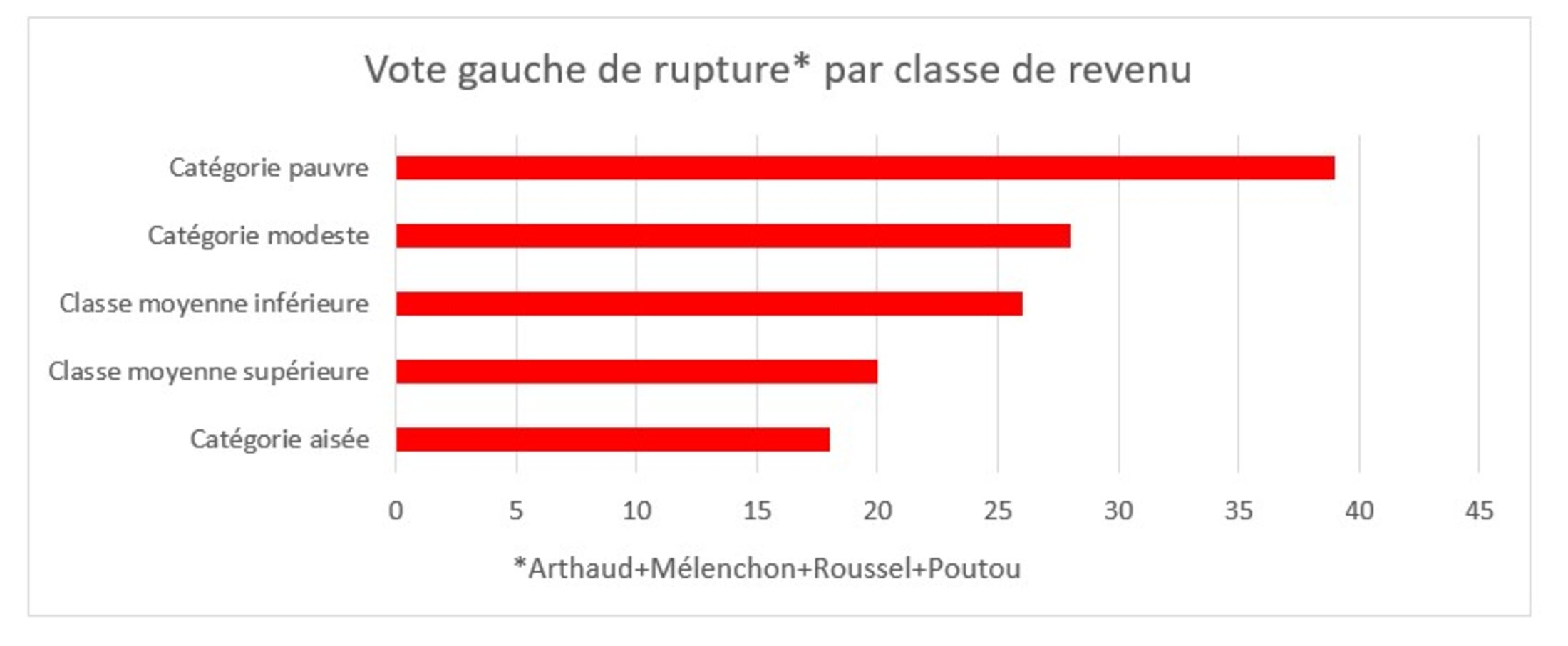

D’autre part, la comparaison entre le premier tour de 2017 et celui de 2022 montre que l’émergence de ce bloc suit un chemin clair et bien identifiable. Si son poids augmente (la somme des voix Mélenchon, Poutou, Arthaud et, pour 2022, Roussel, passe de 21,3 à 25,7%), c’est par une progression dans toutes les catégories socio-professionnelles et à tout niveau de diplôme. Il s’agit donc d’une alliance sociale qui garde sa structuration interne et son caractère interclasse tout en prenant de l’ampleur, ce qui est la marque d’une construction progressive et non de résultats liés à des conjonctures occasionnelles.

Agrandissement : Illustration 6

4. Trois pôles, deux perspectives

C’est bien un paysage tripolaire qui a émergé du premier tour de l’élection présidentielle. N’en déplaise aux partis de gauche qui se sentent pénalisés par le vote utile, c’est parce que celui-ci a été plus important au sein du bloc bourgeois (de Pécresse vers Macron) et à l’extrême droite (de Zemmour vers Le Pen) que la gauche est absente du second tour. Cela n’est pas le fruit du hasard : dans une structuration autour de trois blocs, l’électorat EELV et ce qui reste de l’électorat PS semblent partagés dans le choix entre la gauche de rupture et le bloc bourgeois.

En perspective, si on raisonne sur une période de quelques années, cette tripolarisation peut ouvrir à deux perspectives totalement différentes.

La première, à laquelle travaillent avec acharnement médias dominants et intellectuels de régime, passe par l’échec de la tentative de consolider et élargir le nouveau bloc de gauche. Il ne faut se faire aucune illusion : ce travail, qui se concrétise dans des insultes improbables (« amis des dictateurs »), dans les accusations les plus fantaisistes (proximité avec l’extrême droite) et qui ne se soucie aucunement des contradictions les plus patentes (« le principal obstacle à la victoire de Mélenchon est Mélenchon lui-même », et simultanément « LFI est un mouvement populiste qui n’existe que grâce au charisme de son leader »), va s’intensifier dans la période qui s’ouvre.

Cette première perspective est celle d’une transition aboutie vers le capitalisme néolibéral, avec lequel les deux blocs qui occuperaient seuls la scène sont totalement compatibles. La gauche disparaitrait du paysage et l’abstention augmenterait davantage, notamment à cause du retrait d’une grande partie des classes populaires des mécanismes de la représentation politique. Cela n’effacerait évidemment pas les souffrances sociales, qui s’exprimeraient uniquement dans des contestations que bloc bourgeois et extrême droite, en alternance au pouvoir, ne se priveraient pas de réprimer avec la plus grande brutalité. Ce scénario est loin d’être hypothétique, car il caractérise les capitalismes alignés au modèle néolibéral.

L’autre perspective, pour laquelle se bat l’Union populaire, passe par la consolidation du bloc de la gauche de rupture. Ce bloc s’agrège autour d’une vision radicalement différente et totalement alternative à celle de la transition néolibérale. Par ce fait, une montée en puissance de cette alliance sociale qui se poursuivrait, en prolongeant la dynamique des dix dernières années, produirait mécaniquement la centralité dans le débat des thèmes liés à la relation salariale, aux services publics, à la transition écologique, à la protection sociale. Dans un conflit politique structuré par ces thèmes, et dans lequel le voile islamique ou l’identité française deviendraient immédiatement des non-sujets, on s’apercevrait vite que la distance entre l’action du bloc bourgeois et celle du bloc d’extrême droite est minime. Au point qu’il est tout à fait possible de supposer qu’un bloc de gauche radicale en mesure d’accéder au pouvoir produirait une fusion des deux blocs concurrents dans une alliance entièrement axée autour du néolibéralisme autoritaire.

***

La structuration en trois blocs du conflit politique français apparaît donc claire mais provisoire. C’est la capacité de consolider et d’élargir le bloc de la gauche de rupture, en particulier en mobilisant des classes populaires abstentionnistes, qui va être décisive pour la suite. En cas d’échec, la France ira vers un bipolarisme offrant une fausse alternative entre deux versions du néolibéralisme ; et logiquement, la réforme néolibérale ne connaîtra plus d’obstacle majeur. Si en revanche le bloc de la gauche de rupture se stabilise et se renforce, et de ce point de vue le résultat du 10 avril est très encourageant, c’est vers un tout autre bipolarisme qu’on se dirigera, avec d’une part la proposition d’une organisation productive et institutionnelle entièrement orientée par les principes de la solidarité, de l’égalité et de la soutenabilité écologique, de l’autre celle du néolibéralisme autoritaire. Ce ne sont pas donc quelques résultats électoraux à être en jeu dans le combat engagé par Mélenchon et l’Union populaire, mais le devenir du système social français.

[1] Sur ce thème, voir aussi mon intervention au Média du 18 avril : https://www.youtube.com/watch?v=UUCBzllPqNw

[2] Les données de ce billet sont tirées de Ifop, « Le profil des électeurs et les clefs du premier tour de l’élection présidentielle », 23 avril 2017, et Ifop, « Présidentielle 2022 – Sondage jour du vote : Profil des électeurs et clés du scrutin (1er tour) », 10 avril 2022.