Les enjeux environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux auxquels nous faisons face depuis plusieurs années appellent à étendre le service public, dans un contexte où le néolibéralisme l’attaque de toutes parts. Avec l’exemple de la santé, nous montrons que la réhabilitation des services publics, comme le préconise le programme de l’Avenir en commun, constitue une réponse efficace à ces défis, en cassant la dynamique des externalisations et des privatisations, en réarmant les services publics d’un budget à la hauteur de ses missions, et en se concentrant autant sur le professionnel que sur l’usager.

Le mode de production capitaliste, basé sur l’accumulation et la propriété lucrative des moyens de production, est une des causes majeures des phénomènes sociaux et environnementaux des dernières décennies. Il produit des inégalités en tout genre, notamment de revenus, d’accès à l’éducation ou d’accès à la santé[1].

Le modèle néolibéral qui lui est associé, caution idéologique et forme la plus aboutie à ce jour du capitalisme, vit ses plus belles années en France sous la présidence d’Emmanuel Macron. Les réformes structurelles sur les marchés des biens et services et sur le marché du travail ainsi qu’un État au service des marchés concurrentiels, qu’ils soient mondiaux ou nationaux, sont plébiscités à l’aune de la liberté et de l’efficacité économique.

Dans le même temps, le service public est mis à mal : depuis plusieurs décennies déjà, on assiste à une réduction de la dimension sociale de l’État, par des mécanismes d’amenuisement de ses ressources et par le recours à des méthodes managériales issues du privé. Ainsi, le programme de stabilité du gouvernement actuel prévoit une croissance des dépenses publiques à l’horizon 2027 très inférieure aux quinquennats précédents[2], alors que les besoins sanitaires et sociaux sont immenses et vont croissant. Les inégalités ainsi que les risques socio-économiques et sanitaires augmenteront dans les années à venir : cela nécessite de prendre le relais d’un marché inefficace et inéquitable pour satisfaire la demande sociale.

Un trio qui anéantit le service public

La crise de l’hôpital public est révélatrice des problèmes qu’engendrent le mode de production capitaliste et sa variante néolibérale, et montre à quel point il est nécessaire de revenir sur nos acquis solidaires. Dans les grandes lignes, on assiste à trois phénomènes complémentaires qui viennent méthodiquement détruire le service public : l’assèchement des ressources, l’adoption à marche forcée de logiques gestionnaires et de méthodes managériales, et le recours grandissant à la privatisation ou à l’externalisation. Les résultats de ces changements se révèlent catastrophiques pour l’efficacité de nos systèmes de soins, et plus généralement pour la santé publique. Le législateur retient habituellement une approche fonctionnelle du service public hospitalier, c’est-à-dire qu’il doit faire primer le fait de servir l’intérêt général sur la rentabilité économique. Cela signifie également qu’il doit garantir l’égalité d’accès aux soins à tous, la neutralité, la continuité et l’accessibilité. Or depuis plusieurs années, c’est tout l’inverse qui se passe.

Des inégalités face à la santé aux causes multiples

Les inégalités de santé viennent en grande partie des inégalités socio-économiques et territoriales[3]. Les développements de la médecine ont permis à toutes les classes sociales de bénéficier d’un allongement de l’espérance de vie, bien que l’espérance de vie en bonne santé reste stable, selon la DREES[4]. De plus, les ouvriers et les employés meurent plus jeunes que les cadres et les professions intermédiaires.

--------

« Si la maladie et la mort frappent inégalement les hommes, c’est, pense-t-on encore couramment, parce que les constitutions biologiques sont naturellement inégales ou encore parce que les hygiènes personnelles de vie sont différentes. On continue ainsi à méconnaître la nature et l’ampleur des facteurs sociaux qui déterminent les inégalités face à la santé alors qu’ils sont clairement identifiés par les chercheurs ». Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, Le système des inégalités, 2008.

--------

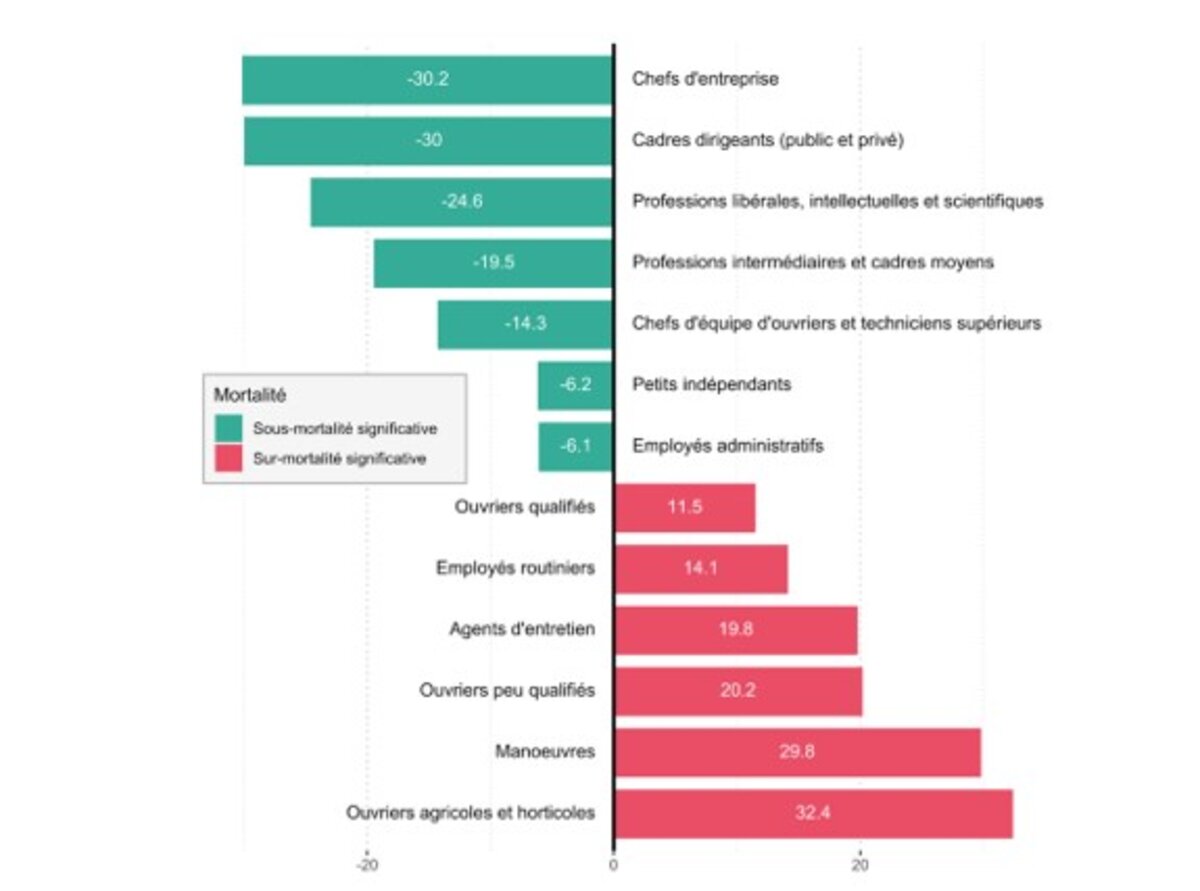

Ces inégalités face à la santé s’expliquent en grande partie par des inégalités de conditions de travail ainsi que par les habitudes alimentaires et addictives, qui diffèrent là encore en fonction des groupes sociaux. De plus, les inégalités d’accès aux soins sont également très importantes et impactent de manière significative la santé des individus. Un cadre consulte deux fois plus un spécialiste qu’un ouvrier, si bien que le taux d’hospitalisation est deux fois moins élevé pour le premier que pour le second. Pour finir, une récente étude belge montre très bien ces disparités sociales dans la surmortalité en fonction des professions exercées (graphique 1) : les ouvriers et employés ont une surmortalité bien plus élevée que les chefs d’entreprise ou les cadres dirigeants (ou encore les universitaires). Le service public doit pouvoir répondre à ces enjeux, mais dans les faits, les gouvernements successifs ont, depuis les années 1990, organisé son incurie.

Graphique 1: Inégalités de mortalité selon la classe sociale. Source : inegalites.be

Starve the beast (affamer la bête)

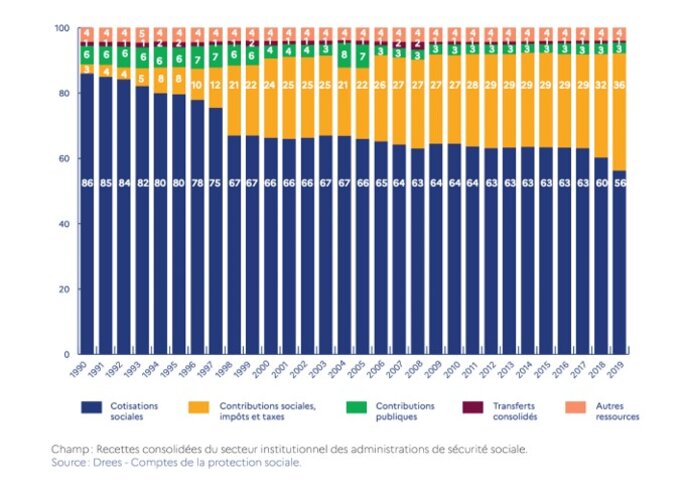

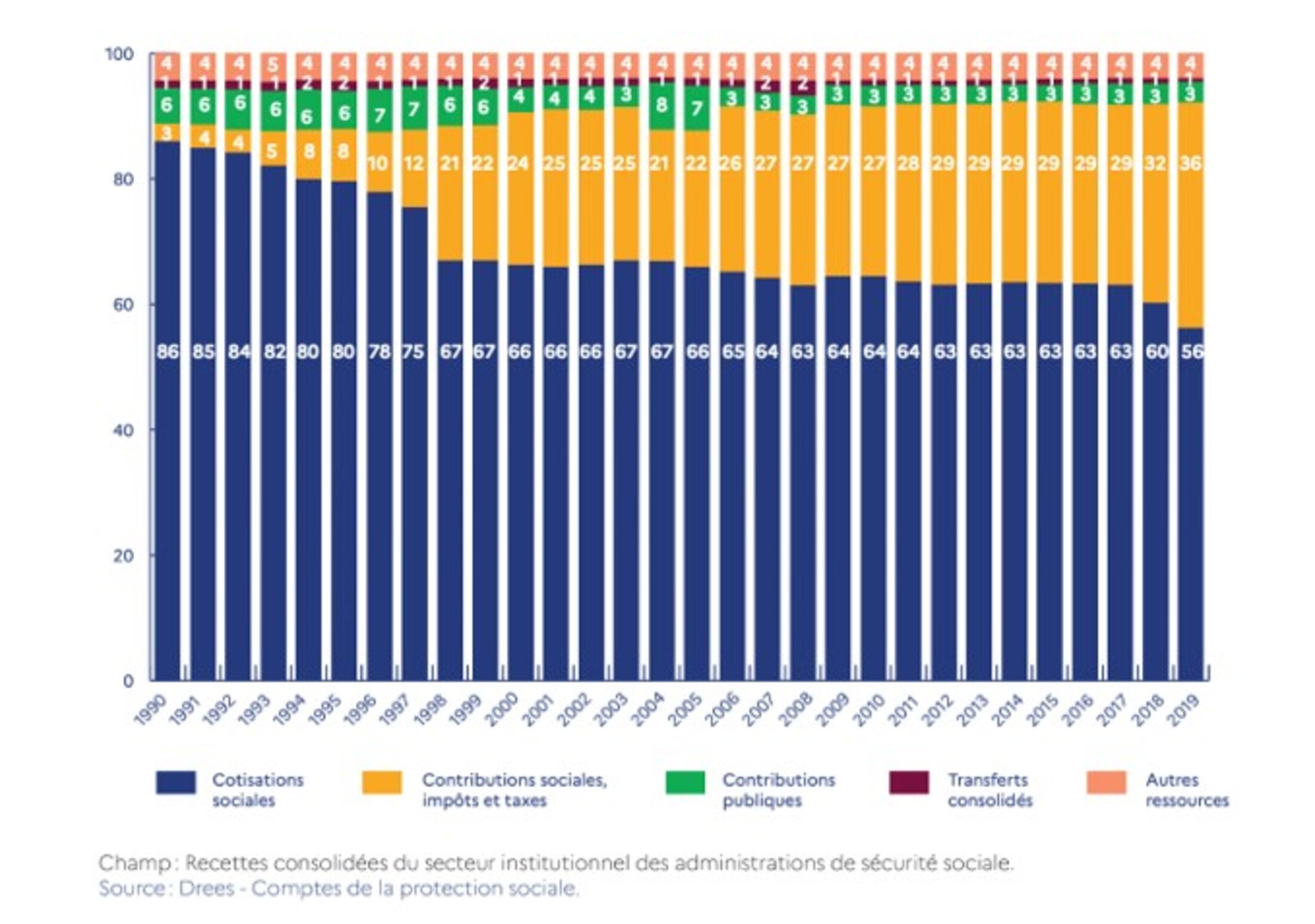

Les recettes du régime général de la sécurité sociale étaient constituées à 86% de cotisations sociales jusqu’en 1990. Elles ne représentent plus que 56% en 2019. En 1994, l’État s’engage à compenser les recettes perdues liées aux exonérations de cotisations par des contributions sociales, impôts et taxes. Ces derniers passent ainsi de 3% à 36% sur la période 1990-2019 (Graphique 2).

Agrandissement : Illustration 2

Graphique 2: Évolution de la structure des recettes des régimes d’assurance sociale des administrations de sécurité sociale en pourcentage. Source : securite-sociale.fr

Mais à côté des exonérations de cotisations sociales, s’est développée la pratique des exemptions d’assiette : sous des motifs divers (épargne salariale, participation de l’employeur aux complémentaires santé) une part croissante de la rémunération des salariés du privé n’est plus soumise à des cotisations sociales ordinaires. Sur cette partie de rémunération, les salariés n’acquièrent aucun droits sociaux (retraite, chômage, congé maladie et maternité), et les assurances sociales ne perçoivent pas ou peu de cotisations. En 2020 c’est ainsi 56 milliards d’euros de rémunération (soit pas loin de 10% de la masse salariale totale du secteur privé) qui faisait l’objet d’exemptions d’assiettes[5]. Celles-ci avaient un coût brut de l’ordre de 11 milliards d’euros pour la seule Sécurité sociale, et plus encore si on inclut l’assurance chômage et les retraites complémentaires. Selon le même fonctionnement, la « prime Macron » a représenté une perte de recette d’environ 1,5 milliards d’euros pour les assurances sociales en 2020[6].

Conséquence de cette politique des caisses vides[7], les dépenses n’augmentent pas à la même vitesse que les besoins grandissants de santé, en médecine de ville et plus encore à l’hôpital[8].

New public management

Le manque de moyens humains et matériels de l’hôpital public ne semble pas être une des « causes profondes »[9] qui constituent sa crise, selon Emmanuel Macron et ses prédécesseurs. La solution résiderait plutôt dans une meilleure organisation des services de soins, ainsi que de meilleures performances tant collectives qu’individuelles de la part des soignants. Pour cela, les méthodes du privé sont utilisées, et des gestionnaires sont placés à la tête des hôpitaux. On assiste dès lors à la standardisation et à l’industrialisation du soin, ainsi qu’à la mise en place du calcul et des comparaisons entre hôpitaux pour mieux contrôler les agents du service hospitalier. Cette conversion idéologique trouve un appui certain dans les instances de contrôle et de gouvernance de l’hôpital, notamment avec l’Agence d’audit des établissements de santé (AAES).

Cette agence part du principe elle aussi que l’engorgement que connaît les urgences dans les années 2000 (déjà) n’est pas lié à un manque de moyen, mais à un problème d’organisation. Par conséquent, il serait nécessaire d’être plus performant de la part des soignants, notamment en réduisant les temps d’attente et de passage des patients aux urgences. Une philosophie productiviste est dès lors mise en place par l’intermédiaire de dispositifs de contrôle et de mesure de la performance. Cela influence leurs propres représentations du métier de soignant, autant dans leur rapport aux soins et que dans leur rapport aux patients. Certains médecins vont plus vite pour diagnostiquer, se pressent de renvoyer les patients chez eux. Mais les externalités négatives sont importantes : réduire d’une heure le temps de passage moyen par patient augmenterait les chances qu’ils reviennent de 32 pour 1000. Inspirée de pratiques managériales du privé, cette gouvernance par les nombres change la représentation des acteurs du soin de leur propre travail, et peut s’avérer contre-productive dès lors que le problème de base, le manque de moyens humains et matériels pour soigner, n’est pas réglé.

Privations croissantes, scandales et surcoûts provenant du privé

Enfin, la privatisation croissante du système de santé français amène des surcoûts par rapport à des projets comme la « Grande Sécu », un des scénarios du HCAAM[10], qui permettrait de mieux couvrir l’ensemble des Français tout en faisant des économies significatives.

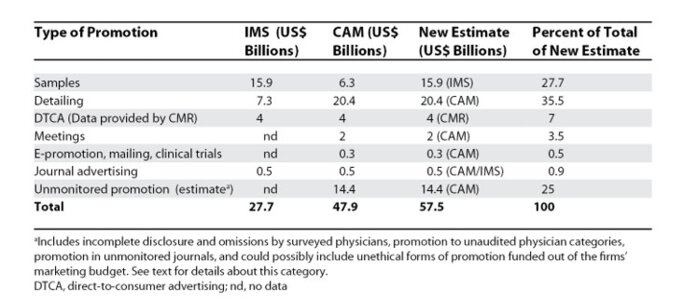

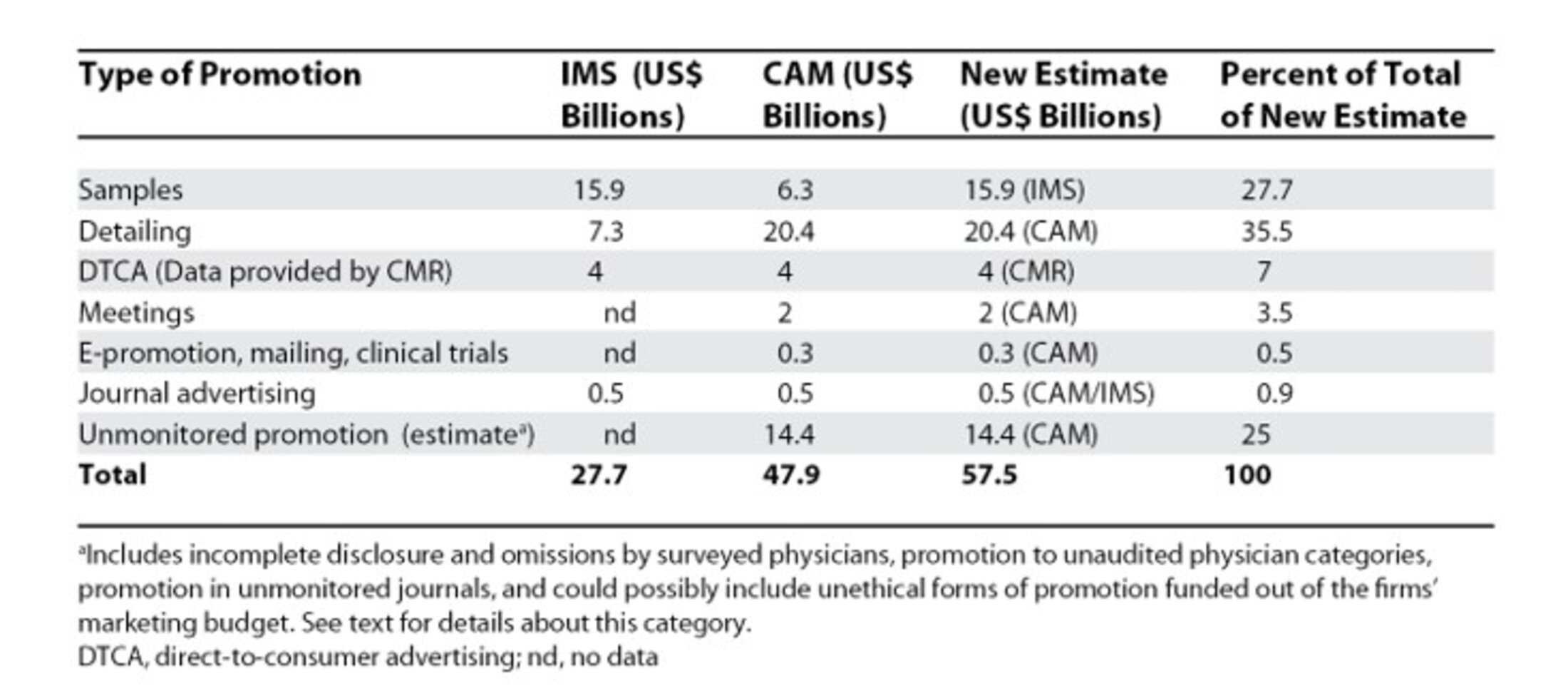

L’inefficacité s’ajoute à l’iniquité dans les services rendus par le système des complémentaires santé: comment être plus efficace qu’un système public lorsqu’il faut ajouter aux coûts habituels de production de quoi rémunérer des campagnes marketing (8% des cotisations collectées) et le coût du capital (1,3% des cotisations hors taxe selon la DREES, soit environ 500 millions d’euros[11]) ? La même logique est à l’œuvre concernant la recherche et la production de médicaments, à l’instar des laboratoires pharmaceutiques, qui au niveau mondial ont des dépenses marketing au moins équivalentes à leur budget de R&D[12].

Agrandissement : Illustration 3

Graphique 3: Répartition et montants, en milliards de dollars, des dépenses marketing des principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux en 2004. Colonne IMS et CAM provenant de sources gouvernementales, colonne New Estimate provenant des estimations des auteurs Gagnon et Lexchin en 2008. Source : journals.plos.org

Le marché privé, le virage technologique et les start-ups sont donc préférés aux soins humains et à la prévention : pourtant de nombreuses études montrent qu’augmenter le nombre de soignants, pour atteindre un ratio d’un soignant pour quatre patients, diminuerait sensiblement la mortalité et serait bénéfique même d’un point de vue budgétaire. Ces phénomènes sont doublés par de nombreux scandales et conflits d’intérêts sous la présidence d’Emmanuel Macron. Le récent scandale Orpéa, suite aux révélations de Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs[13] et lors d’une commission d'enquête parlementaire, nous dévoile non pas une exception mais la logique inhérente au système néolibéral : rationnement des couches et des repas, sous-effectifs, mais dividendes records (Graphique 4).

Agrandissement : Illustration 4

Graphique 4 : Dividendes proposés à l'Assemblée générale des comptes 2018. Source orpea-corp.com

Reconstruire sur le déjà là

La casse du service public et l’extension du champ du privé génèrent des craintes de plus en plus vivaces. Comme l’écrivent Mathilde Viennot, Michael Zemmour et Elvire Guillaud dans une tribune du quotidien Le Monde du 14 février 2022, « la question politique est donc de savoir si nous ferons face à ces besoins par le renforcement et la montée en qualité des services publics, ou si nous envisageons de laisser le marché répondre à ces besoins croissants ». Des collectifs comme Intérêt Général ont déjà repensé en profondeur ce que pourraient être les services publics français du XXIème siècle, et articulent leur réflexion autour de la séparation de l’État et du marché ainsi que de l’extension de la gratuité. Leurs principes résonnent avec le programme de l’Avenir en Commun : revalorisation des métiers, donner plus de moyens humains et matériels, réouverture des services d’urgence, de maternité et d’EPHAD publics, recrutements massifs pour les postes désertés à la fois dans l’hôpital public, mais aussi par la médecine de ville, nationalisation d’entreprises stratégiques… La logique restant de cesser cette triple rupture avancée par un collectif de citoyens dans une autre tribune du Monde : rupture avec la population, rupture avec les agents mais surtout, rupture avec un avenir en commun.

[1] Lucas Chancel (dir.), Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, Rapport sur les inégalités mondiales 2022, World Inequality Lab, déc. 2021 ; Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, Le système des inégalités, Paris, La Découverte, 2008.

[2] Programme de stabilité 2021-2027, Ministère de l’économie, des finances et de la relance, 15 avril 2021.

[3] Frédéric Pierru, « Se soigner » dans Anthony Burlaud (dir.), Allan Popelard (dir.) et Gregory Rzepski (dir.), Le Nouveau Monde. Tableau de la France néolibérale, Paris, Amsterdam éditions, 2021, p. 509. ; Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, Le système des inégalités, Paris, La Découverte, 2008.

[4] Muriel Moisy, Les Français vivent plus longtemps, mais leur espérance de vie en bonne santé reste stable, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Etude du 16 janvier 2018 mise à jour le 18 janvier 2021.

[5] Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2022 (PLFSS), annexe 5 page 40.

[6] Nos calculs d’après données PLFSS 2021 annexe 5.

[7] Guex Sébastien, La politique des caisses vides. État, finances publiques et mondialisation, Actes de la recherche en sciences sociales, 2003/1-2 (n° 146-147), p. 51-62.

[8] Pierre-André Juven, Frédéric Pierru, Fanny Vincent, La casse du siècle. À propos des réformes de l'hôpital public, Paris, Raisons d'agir, 2019.

[9] Emmanuel Macron, interview du 15 avril 2018

[10] Fil Twitter de Nicolas Da Silva sur un rapport du Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie : Quatre scénarios polaires d’évolution de l’articulation entre Sécurité sociale et Assurance maladie complémentaire, HCAAM, janvier 2021

[11] Muriel Barlet, Mathilde Gaini, Lucie Gonzalez et Renaud Legal, La complémentaire santé, Acteurs, bénéficiaires, garanties, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), 2019.

[12] Voir également Marc-André Gagnon et Joel Lexchin, "The Cost of Pushing Pills: A New Estimate of Pharmaceutical Promotion Expenditures in the United States", PLoS Med 5(1), 2008.

[13] Victor Castanet, Les fossoyeurs, Révélations sur le système qui maltraite nos aînés, Paris, Fayard, 2022.