Il est de ces rendez-vous annuel qu’il convient de ne pas manquer. Comme les journaux annonçant chaque année la neige en hiver ou la canicule en été, le mois de février est propice au discours réactionnaire sur la soutenabilité de la dette publique ou le « poids » de la dépense publique en France, l’un nourrissant forcément l’autre dans l’esprit de nos dirigeants et éditorialistes.

Ainsi, tous les ans, la cour des comptes publie son rapport public dans lequel elle détaille par le menu sa stratégie visant au « renforcement de la croissance potentielle et la maitrise des dépenses publiques »[1]. Si tout un chacun sait pertinemment que, dans un budget, il y a une partie recettes et une partie dépenses, la cour des comptes pose chaque année l’argument non étayé que l’on ne pourrait pas augmenter les prélèvements obligatoires pour conclure qu’il faut maîtriser les dépenses publiques. Dès lors, chaque année, les plateaux de télévision sont emplis de personnes forcément très sages et responsables qui nous expliquent la nécessité de se serrer la ceinture pour éviter le « dérapage des comptes publics ». Tourne alors en boucle l’un des mantras favoris des libéraux que l’on peut résumer ainsi : « la France est le pays qui taxe le plus, qui dépense le plus et qui emprunte le plus ». Idéalement, il faudrait prendre le temps d’expliquer chaque partie de cette phrase qui, prise dans son ensemble correspond à une vision de l’économie (néo)libérale dans laquelle l’Etat doit se comporter en « bon père de famille ». Dans cette note, nous allons nous contenter d’analyser la partie correspondante aux dépenses publiques.

Les dépenses publiques représentent en moyenne 56 % du PIB depuis 2015

C’est un fait statistique que l’on ne peut nier. La dépense publique de l’ensemble des administrations publiques (APU) s’élevait en 2019 selon l’INSEE à 1347,9 milliards d’euros soit 55,4 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Pour autant, il est nécessaire de bien comprendre ce que revêt concrètement ce chiffre et d’expliquer sa composition.

La première chose qu’il convient de préciser est que la dépense publique n’est pas une part du PIB. En d’autres termes, celle-ci ne représente pas une ponction sur la richesse nationale au profit du secteur public ou au détriment du secteur privé. Il est ainsi faux d’annoncer qu’il ne resterait que 44 % de la richesse nationale pour le secteur privé. Sur ce point, de nombreux articles et décryptages peuvent être lus[2]. Pour les résumer, la dépense publique et le PIB sont des grandeurs hétérogènes : ainsi si on additionne la dépense des ménages (dépense de consommation finale) et la dépense des entreprises non financières en consommation intermédiaire, on trouve pour 2019 une dépense « privée » (et encore incomplète) qui représente 139,6 % du PIB. Comparer les dépenses publiques au PIB n’a donc strictement aucun sens. Mais même en utilisant cet indicateur frelaté, il s’agit de comprendre la particularité de la France qui explique que la dépense publique y est plus importante qu’ailleurs.

Le premier exercice auquel nous pouvons nous atteler est de détailler la composition de ces 56 points de PIB. Ainsi, nous trouvons :

- 20 points de prestations sociales, dépenses publiques que l’on pourrait qualifier de redistribution ou de transfert. La majorité est autofinancée par les cotisations sociales et constitue donc une assurance socialisée, elle ne prend donc rien à la production nationale et devrait être comptée à part.

- 18 points de dépenses collectives (éducation, santé, services publics)

- Les 18 points restants se répartissent comme suit :

- 5 points (6 désormais avec la crise sanitaire) en aides directes aux entreprises

- 2 points de remboursement de la dette publique

- 2 points de dépense d’investissement

- 3 points de dépenses « police, justice, armée »

- 6 points de dépenses de fonctionnement. Cela correspond à ce que l’on pourrait nommer le « prix d’administration des services publics ». Or, ce chiffre est proche de la moyenne européenne (5,8%)[3].

Si l’on fait le calcul, outre la place prise par notre modèle social dans le détail de ces dépenses publiques, le second aspect marquant est la place des dépenses publiques qui profitent directement ou indirectement aux entreprises. En effet, les 18 points de dépenses collectives sont elles-mêmes de la création de valeur, et avec une part importante des prestations sociales elles permettent aux entreprises de pouvoir compter sur une main d’œuvre qualifiée et en bonne santé. Sur le restant, outre les 6 points d’aides directes, les entreprises sont les principales bénéficiaires des dépenses d’investissements qui leur offre des infrastructures pour leurs activités privées. Les dépenses régaliennes défendent également leurs propriétés et leurs contrats.

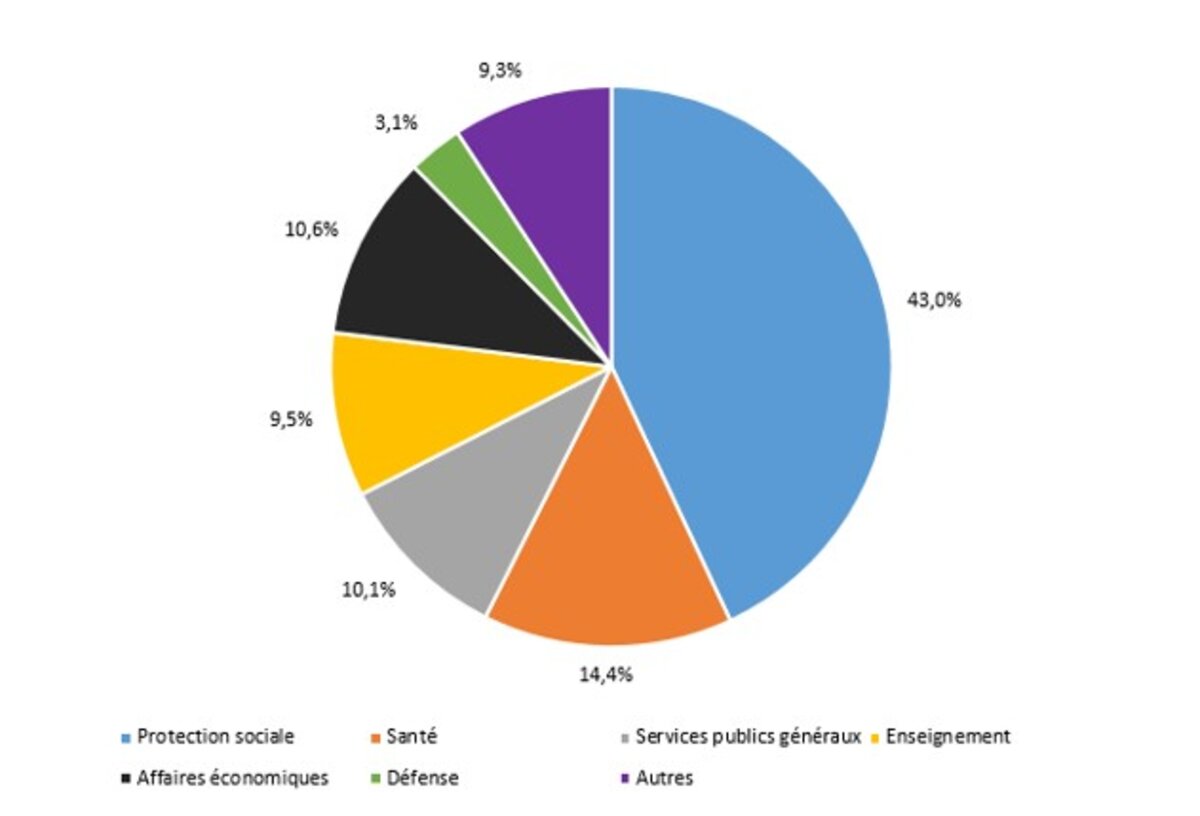

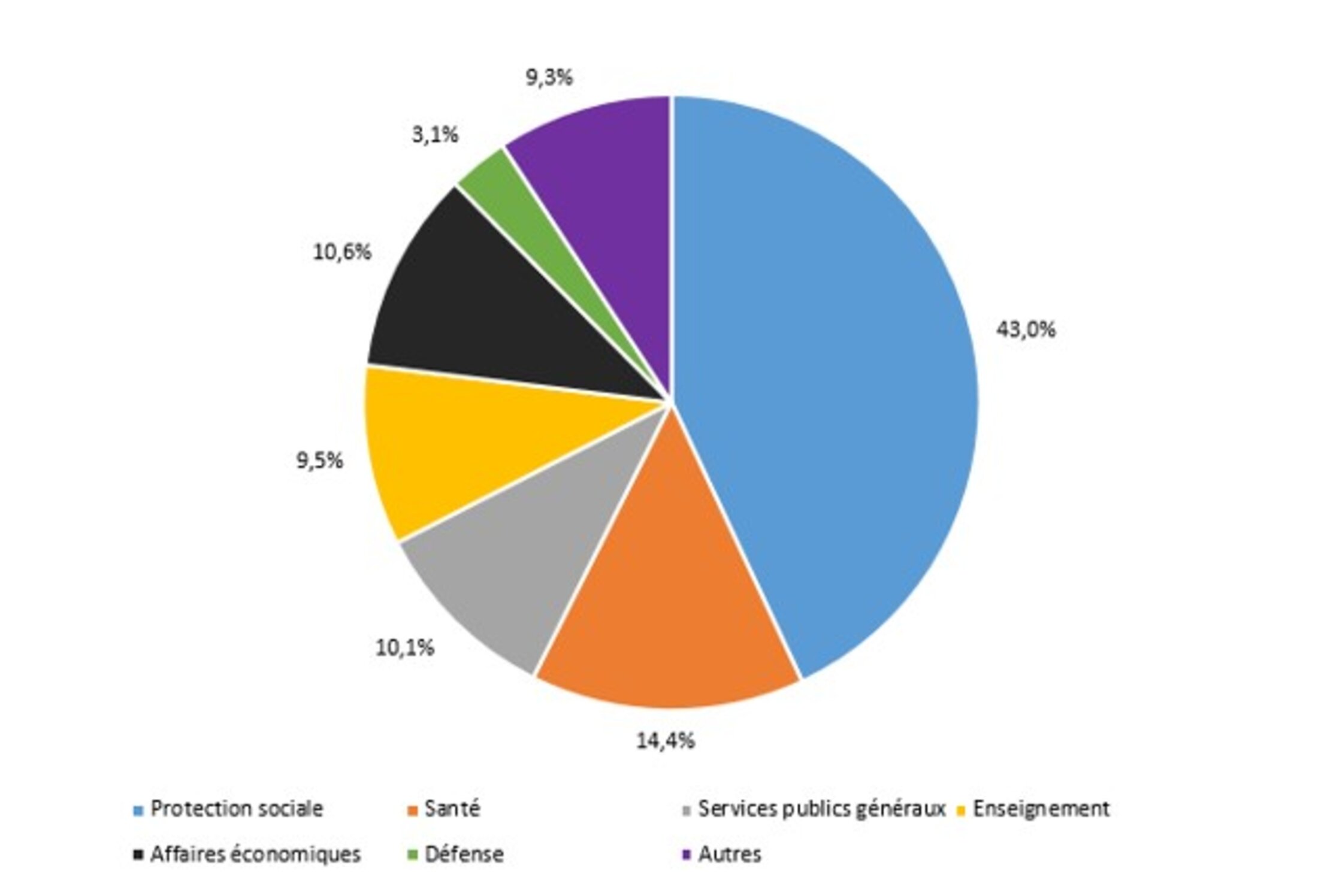

Présentée par fonction, la dépense publique française fait donc apparaître une spécificité par rapport aux autres pays (notamment européen) : la place occupée par les dépenses de protection sociale et de redistribution et celles de santé[4].

Graphique 1 : dépenses publiques par fonction en pourcentage du total des dépenses publiques, France (2019)

Agrandissement : Illustration 1

Source : Les comptes de la nation en 2019, INSEE[5].

Par conséquent, il serait de bon ton que les candidat·es à l’élection présidentielle ou que la cour des comptes mentionnent explicitement les dépenses qu’il conviendrait de réduire.

La France championne du monde des dépenses publiques ? Oui, et alors ?

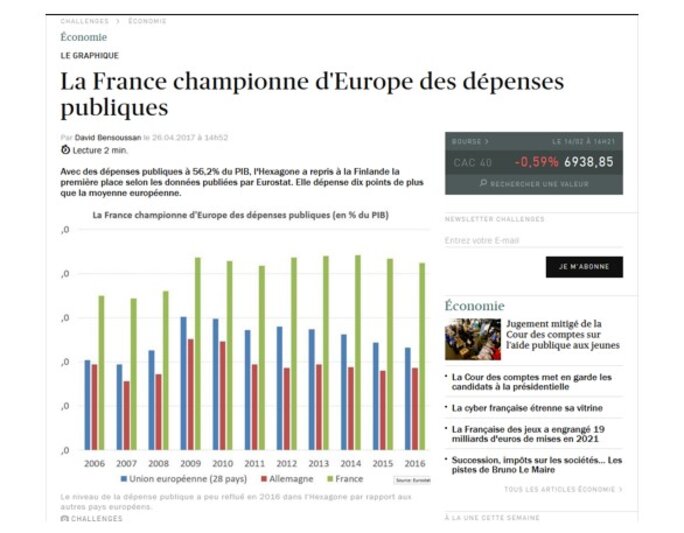

Le grand jeu des éditorialistes et autres économistes libéraux est de mener des comparaisons internationales. Ainsi, il n’est pas rare de voir la France placée en tête des pays de l’OCDE en matière de dépenses publiques rapportées au PIB. La France serait alors championne des dépenses publiques (comme par exemple le montre cette capture d’écran d’un article de Challenges…)

Lorsqu’en 2019, la dépense publique de la France représentait 55,4 % du PIB, celle des Etats-Unis représentait 38,3 % du PIB, celle de l’Irlande 24,5 %. Pourtant, comparaison n’est pas raison. En effet, sans éléments de contexte, la comparaison brute de ces chiffres n’a que peu de sens puisque les modèles économiques et sociaux de chaque pays font que, dans le chiffre des dépenses publiques rapportées au PIB, on ne comptabilise de fait pas les mêmes choses.

Comme nous l’avons vu précédemment, le niveau des dépenses publiques en France s’explique en grande partie par le choix, politique, de redistribuer la richesse et de répondre collectivement aux besoins des citoyennes et des citoyens en matière de protection sociale et de santé. La France a fait le choix de la prise en charge publique d’un certain nombre de dépenses sociales. Par exemple l’éducation ou la santé sont, pour l’essentiel, publiques alors que par exemple aux États-Unis, elles sont pour l’essentiel du ressort d’entreprise privées. Mais privées ou publiques, il faudra bien les financer. En France, les dépenses de santé représentent en 2019 11,1 % du PIB contre 16,8 % aux États-Unis alors même qu’une part importante de la population n’est pas couverte[6]. De même, force est de constater que nos voisins européens ont fait des choix différents, comme le montre le tableau 1.

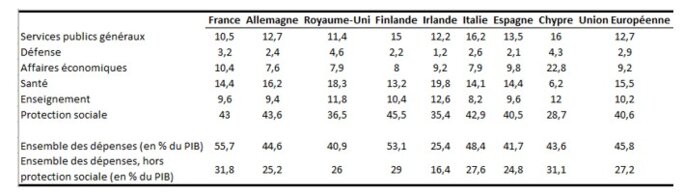

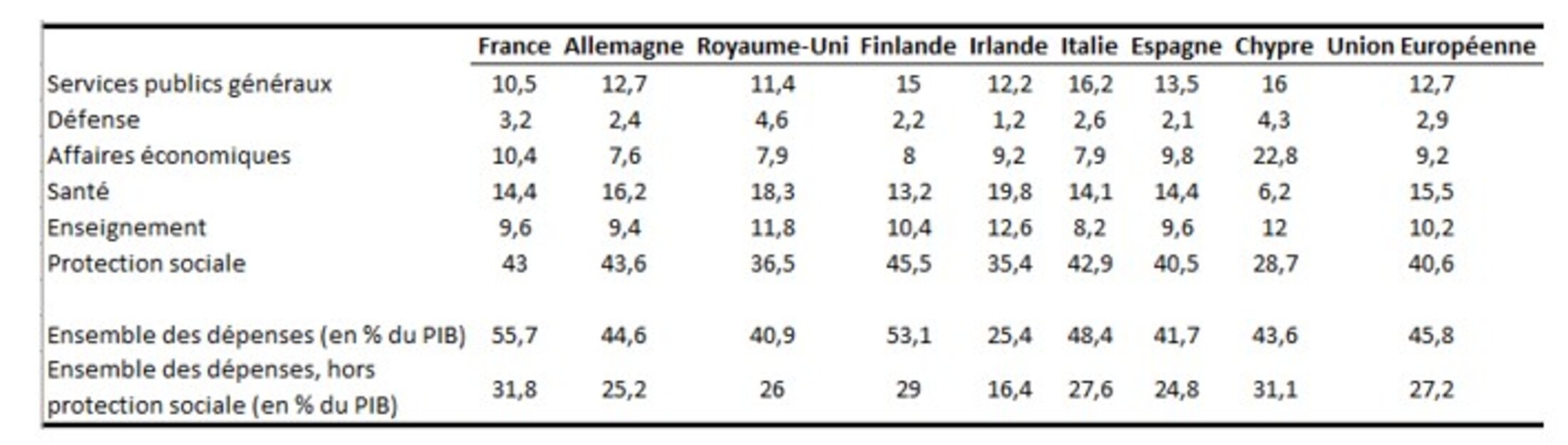

Tableau 1 : Comparaison européenne des structures de dépenses publiques en 2018 (en % du total des dépenses publiques)

Agrandissement : Illustration 3

Source : Les comptes de la nation en 2019, INSEE

En effet, on peut constater que les dépenses de protection sociale en France représentent 43 % du total des dépenses publiques alors qu’elles ne représentent que 36,5 % au Royaume-Uni (RU) ou 28,7 % à Chypre. Dès lors, si l’on enlève les dépenses de protection sociale, les dépenses publiques ne représentent plus que 31,8 % du PIB en France au lieu des 55,7 % constamment mis en avant. Ce chiffre nous rapproche ainsi de la moyenne de l’Union Européenne (27,2 % contre 45,8 % toutes dépenses confondues). Si on soustraie aussi les dépenses de santé, les dépenses publiques ne représentent plus que 23,6 % du PIB en 2019.

La question légitime qui se pose alors est devons-nous soustraire les dépenses sociales et de santé pour avoir une meilleure comparaison avec les autres systèmes ?

La réponse est oui ! En effet, la France a fait le choix d’une réponse collective, d’une prise en charge majoritairement publique des dépenses liées aux risques sociaux (notamment la retraite) et à la santé. Dès lors, on impute à la France des dépenses publiques qui viennent par nature se substituer aux dépenses privées dans d’autres pays.

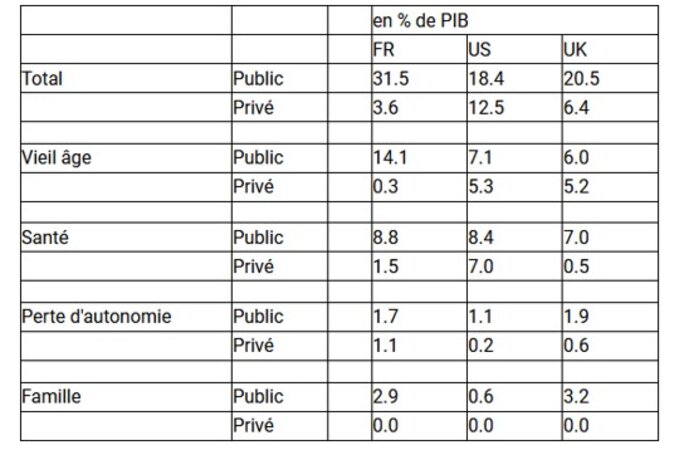

Ainsi, selon les chiffres des dépenses sociales de l’OCDE pour l’année 2017 (tableau 2), les dépenses publiques sociales représentent 31,5 points de PIB contre 18,4 points aux Etats-Unis et 20,5 au Royaume-Uni (soit des écarts de respectivement +13 et +11). Cependant, les habitants de ces pays supportent bien plus de dépenses sociales privées : 12,5 points de PIB aux Etats-Unis et 6,4 points au Royaume-Uni contre 3,6 points en France (soit respectivement -9 et -3 pour la France).

Dans le détail, si on décompose par type de dépense sociale, la principale différence vient des dépenses de retraites. Celles-ci représentent 14,1 points de PIB en France contre 7,1 aux Etats-Unis et 6 au Royaume-Uni (soit +7 et +8). La différence se porte encore une fois sur l’importance de la dépense privée : quasi nulle en France (0,3 points de PIB) contre 5,3 points aux Etats-Unis et 5,2 au Royaume-Uni (-5 et -5).

Concernant la santé, autre principal poste de dépenses sociales, les dépenses publiques sont très proches entre pays lorsqu’on les exprime en pourcentage de PIB. Ainsi, elles représentent en France 8,8 points de PIB contre 8,4 aux Etats-Unis et 7 au Royaume-Uni. Une fois encore, le bât blesse lorsque l’on s’intéresse au niveau des dépenses privées… Sur ce point, elles explosent aux Etats-Unis (7 points de PIB) et restent modérées en France (1,5 points de PIB) et minimes au RU (0,5 points de PIB). Ici, on voit que le système le moins couteux au total est celui le plus étatisé (Royaume-Uni), et le plus cher, et de très loin (près du double de la France) est le système le plus libéralisé (États-Unis). La France est entre les deux, bien plus proche du Royaume-Uni en termes de coût et d’espérance de vie (bien supérieure aux États-Unis), mais elle se démarque du modèle britannique par son côté plus libéral (offre par des professions libérales, importance des complémentaires privées, possibilité de conventionnement avec dépassement d’honoraires…) qui est en partie responsable des dépenses privées de santé et en conséquence des inégalités d’accès aux soins.[7]

Tableau 2 : comparaison des différentes dépenses sociales en fonction de leur prise en charge publique ou privée (en % du PIB, 2017)

Source : OCDE.

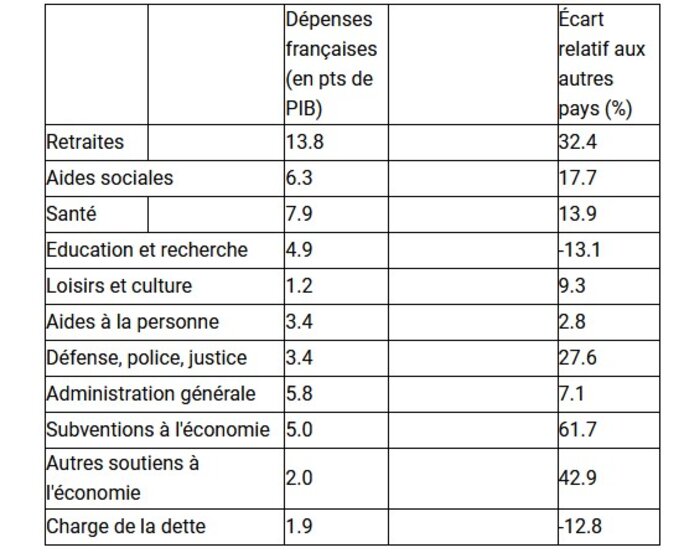

Pour approfondir l’analyse des différences socio-économiques en matière de prise en charge des « risques » qui expliquent les différents niveaux de dépenses publiques en Europe, nous pouvons nous appuyer sur l’étude menée par France Stratégie en 2019. A partir des données d’Eurostat pour l’année 2016, les auteurs comparent l’ensemble des dépenses publiques en France et dans 11 pays d’Europe de l’ouest (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède) et en tirent un écart relatif de la France avec les autres pays (Tableau 3).

Tableau 3 : comparaison de la composition des dépenses publiques entre la France et 11 pays européens (données 2016)

Source : Gouardo et Lenglart (2019)

Comme nous l’indiquions précédemment, on retrouve évidemment plus de dépenses publiques en France pour les retraites. Ainsi, la France dépense en moyenne 32,4 % de plus pour les retraites que les 11 autres pays européens pris en compte.

Mais le deuxième écart absolu après les retraites concerne la catégorie « subvention à l’économie » où la France dépense en moyenne 60 % de plus que dans les autres pays. Principalement, on trouve ici des dépenses fiscales, des cadeaux aux entreprises (type CICE ou CIR) dont les évaluations d’impact montrent qu’elles sont coûteuses et inefficaces…

En revanche, un chiffre devrait réellement nous interpeller et faire l’objet d’analyse récurrente de la part de la cour des comptes : les dépenses en éducation et recherche. En effet, comme on le voit dans ce tableau, la France dépense 13 % de moins que la moyenne des autres pays pour ce poste d’une importance pourtant capitale. Ainsi, la France dépense moins en recherche publique, mais choisit plutôt de subventionner les entreprises (via le CIR notamment) pour que celles-ci le fassent. Or, cette incitation ne fonctionne pas et, a contrario, les entreprises françaises dépensent moins en R&D que leurs voisines européennes malgré des subventions plus généreuses. Une explication est que la base de la R&D est la recherche fondamentale : le déficit de recherche publique en France pèse donc sur la R&D privée et ce ne sont pas des crédits d’impôts qui peuvent inverser les tendances.

En économie comme dans les autres sciences sociales, la comparaison de variables entre pays ou sur longue période nécessite une mise en perspective historique, politique et institutionnelle afin de bien contextualiser les différences. Ainsi, le niveau des dépenses publiques en France, qui peut paraître élevé au premier abord, s’explique en grande partie par la prise en charge collective des différents « risques » de la vie personnelle ou professionnelle des citoyennes et citoyens. Le système socio-économique français, basé sur une forte redistribution, vient gonfler « artificiellement » le niveau des dépenses publiques. En effet, par le système de cotisations sociales, nombre des dépenses sociales sont en réalité autofinancées et ne viennent donc pas « peser » sur le budget de l’Etat.

En conclusion, puisque la réduction des aides aux entreprises n’est jamais mentionnée, pas plus que la possibilité d’augmenter ou de mieux répartir les prélèvements obligatoires, « maîtriser la dépense publique » comme le recommande la cour des comptes ou une grande majorité des candidat·es à l’élection présidentielle revient à envisager deux options : soit la fin de notre modèle social conquis de haute lutte (en particulier sur les aspects retraites et santé), soit réduire les dépenses collectives et donc les services publics. C’est au final porter un (nouveau) projet de société qui viendra augmenter les inégalités non seulement monétaires mais aussi en matière d’accès au soin, à l’éducation etc. C’est donc proposer d’augmenter la fracture existante entre celles et ceux qui peuvent prendre en charge ces dépenses privées (les plus riches) et celles et ceux qui ne le peuvent pas.

[1] https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2022

[2] https://www.atterres.org/faut-il-reduire-les-depenses-publiques-gare-aux-pompiers-pyromanes/ ou https://www.alternatives-economiques.fr/michel-husson/pedagogie-depenses-publiques/00087909

[3] Sur ce point, la cour des comptes souligne le fait que le coût de gestion des régimes de Sécurité Sociale (publics) est non seulement plus faible que le coût de gestion des organismes complémentaires privés (comme les mutuelles par exemple) mais aussi en baisse entre 2009 et 2018 (-4,80 %). Le coût de gestion des organismes complémentaires a lui augmenté de 46 % sur la même période. Voir le rapport de la Cour des Comptes sur les complémentaires santé, juillet 2021

[4] Sont inclus dans les dépenses de protection sociale les prestations sociales versées par les administrations de sécurité sociale (retraite, chômage, indemnités journalières, famille) mais aussi celles versées par l’Etat et les collectivités territoriales (exclusion, handicap, dépendance).

[5] Le poste « autres » inclus les fonctions : ordre et sécurité publics, loisirs, culture et culte, logement et équipements collectifs, protection de l’environnement.

[6] Dépenses de santé au sens international (DCSi), chiffres de l’OCDE.