L'article dans son intégralité est à retrouver dans Golias Hebdo, N° 782 (7-13 septembre 2023) disponible ici (version payante).

11 septembre 1973, Santiago du Chili.

Le coup d’État des Forces Armées chiliennes renverse le président socialiste Salvador Allende. Une Junte militaire composée des principaux généraux de l’armée prend le pouvoir et l’ordre démocratique est rompu. Les organisations politiques et sociales sont dissoutes et les espoirs d’un peuple engagé dans la « voie chilienne vers le socialisme » sont anéantis. C’est le début de dix-sept ans de dictature, qui mettent fin au gouvernement de l’Unité populaire, une expérience inédite dans l’histoire contemporaine. Cinquante ans plus tard, le Chili traverse une période politique animée, avec une intense mobilisation lors de la révolte sociale de 2019, puis le rejet par les urnes d’une proposition d’un nouveau texte fondamental écrit notamment par des représentants de la société civile organisée en septembre 2022. En mai 2023, l’extrême-droite remportait même les nouvelles élections des conseillers constitutionnels dans un pays pourtant gouverné par le plus jeune président d’Amérique latine… Si un demi-siècle a passé depuis les images iconiques du bombardement de La Moneda et la mort suspecte du président Allende, l’héritage pinochetiste d’un État autoritaire et centralisé adossé à une économie néolibérale ensauvagée imprègne encore la société chilienne. Transformée par l’expérience du pinochetisme, celle-ci ne peut être comprise sans analyser la « démocratie pactée » avec les militaires, sans pour autant déresponsabiliser les différents gouvernements élus qui ont succédé au dictateur.

À l’approche du cinquantenaire, de nouvelles approches mémorielles témoignent d’un intérêt de plus en plus marqué pour la récupération de figures marginalisées de la période de la dictature (1973-1990), avec l’ouverture de nouveaux espaces et la multiplication de projets historiques, culturels et artistiques qui dépassent le récit officiel, souvent réduit à un certain nombre de faits marquants qui ne rendent pas nécessairement compte de la diversité des mémoires et des expériences, à la fois riches et traumatisantes, de celles et ceux qui ont combattu le régime civilo-militaire. Ainsi, de nombreux récits encore enfouis dans les pages non-écrites de l’histoire continuent de surgir et mettent en lumière des parcours désobéissants et insoumis qui ont rythmé la vie des secteurs les plus touchés par la répression politique et économique à partir du golpe.

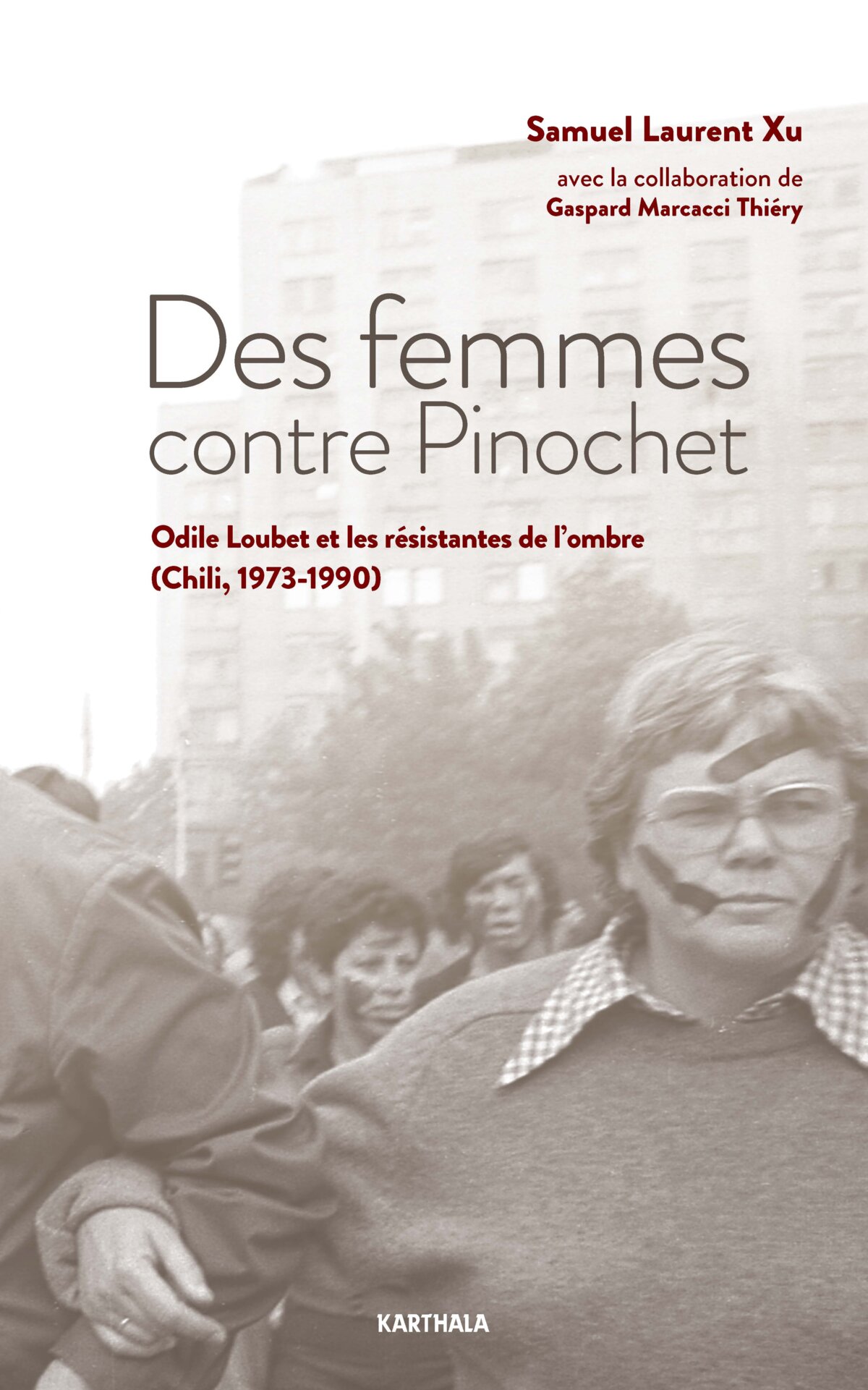

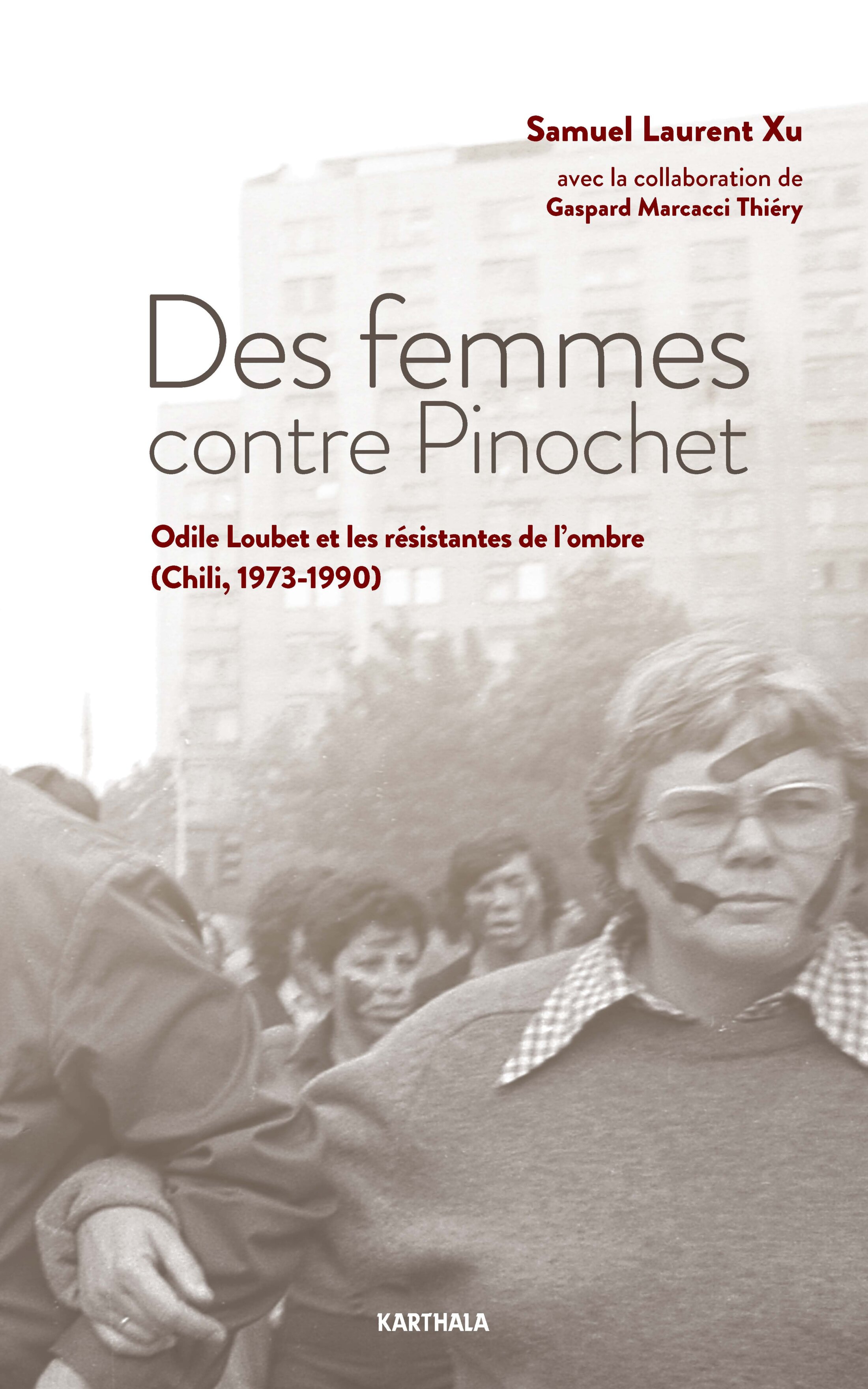

C’est dans cette optique qu’a été conçu le livre Des femmes contre Pinochet. Odile Loubet et les résistantes de l’ombre (Chili, 1973-1990) paru aux éditions Karthala en juillet 2023. En se plongeant dans les mémoires de la religieuse dominicaine française Nadine Loubet (sœur Odile), fille d’un général pétainiste ariégeois qui se retrouve immergée dans les luttes politiques et sociales chiliennes de la seconde moitié du XXème siècle, cette enquête historique tous publics met à l’honneur l’histoire oubliée d’une femme française, ouvrière et résistante pendant la dictature et protagoniste du combat anti-répressif et de l’organisation clandestine. Ses actions, racontées par ses plus proches amies tout au long du récit, mettent en lumière les témoignages de femmes religieuses et résistantes, à contre-pied de l’historiographie académique habituelle de la période, qui réduit généralement le rôle de l’Église à celui de sa hiérarchie et aux figures masculines.

Agrandissement : Illustration 1

Le 11 septembre 1973 marque le début d'un long « cauchemar » comme le note l’historien spécialiste du Chili Franck Gaudichaud dans la préface de l’ouvrage. Un tournant qui vient sonner le glas des espoirs de transformation de la société par la voie légaliste. Désormais, les militaires disposent des pleins pouvoirs et s’attachent à punir celles et ceux qui ont osé défier l’ordre dominant, remettre en question la propriété privée et inverser les rapports de classe dans les larges exploitations agricoles ou dans les usines et fabriques des principales villes du pays. La contre-révolution pousse alors l’Église à se positionner, mais qui doit-elle défendre ? L’institution est tiraillée entre ses liens avec les principales familles du pays, sa volonté de ne pas attirer l’attention internationale sur le Chili et l’appel du peuple à se prononcer en défense des persécutés, dont les corps commencent à apparaître sur les rives du Mapocho, le fleuve qui traverse la capitale. En l’espace de quelques semaines, des dizaines de milliers de personnes sont détenues et les exécutions extra-judiciaires se font quotidiennes. La torture devient la pierre angulaire du système répressif et la police politique commence à agir dans la clandestinité pour éliminer les « subversifs ».

Pour Odile et plusieurs de ses compagnes engagées en poblaciones, rester silencieuses signifierait être complices de la Junte et de ses sbires qui appliquent la politique de terreur dans les rues de Santiago. Les initiatives portées par l’Église, comme le Comité pour la Paix (1973-1975) et le Vicariat de la Solidarité (1976-1993), sont primordiales car l’institution catholique est la seule à se maintenir légitime au côté d’un système policier et militaire tout-puissant qui va bientôt laisser aux « Chicago Boys » la tâche de détruire le tissu social et de libéraliser toute l’économie. Dans ce contexte, l’Église catholique joue un rôle essentiel que l’historiographie contemporaine au Chili a retenu. Le combat de certains évêques et de nombreux prêtres en faveur des droits humains a favorisé la constitution d’une opposition à la dictature et le clergé catholique a représenté une épine dans le pied des militaires et des civils au pouvoir entre 1973 et 1990. Néanmoins, c’est aussi en grande partie en parallèle de ce rapport de force que s’est joué le sauvetage de nombreuses vies persécutées par la répression. Les prêtres et religieuses qui s’engagèrent en faveur des « vaincus » de l’UP pourchassés par la police politique du régime (DINA jusqu’en 1977 puis CNI) ont donc risqué leur vie au nom d’un Christ libérateur prêt à assumer les conséquences de son entrega (le don de soi) à la cause du peuple martyrisé.

Cette longue histoire, qui dure pendant dix-sept ans, est marquée par la violence et les horreurs de la répression. Néanmoins, plusieurs amies d’Odile se rappellent aujourd’hui de sa joie, de son sourire et de sa gourmandise et elles ont pu efficacement retracer leurs souvenirs vécus en commun depuis le début de toute cette recherche (2018). Un travail de mémoire à cheval entre le Chili et la France, entre des personnes aujourd’hui âgées et qui n’avaient jamais pu véritablement raconter toute leur histoire. Aujourd’hui, plusieurs d’entre elles se sont largement confiées et des extraits de leurs réflexions et de leurs actions parsèment la sociobiographie d’Odile Loubet. L’histoire ne se termine malheureusement pas en 1990, date du retour officiel de la démocratie et borne chronologique de notre étude, puisque les séquelles du pinochetisme invoquées en introduction continuent de faire des ravages dans le Chili de septembre 2023, cinquante ans après le putsch. Pourtant, plutôt que de réduire ces cinquante années à un processus inéluctable de répétitions et de malheurs annoncés, la récupération du témoignage d’Odile nous rappelle l’importance de l’honnêteté et de la responsabilité : vis-à-vis de soi-même d’abord et vis-à-vis de ses « frères » comme la religieuse française aimait nommer le peuple du vaste monde qui l’entourait. Le récit de son courage et de son engagement nous rappelle également que la figure du héros ou de la héroïne n’a finalement peu d’importance quand on s’approche au plus près des réseaux de résistance, où chaque personne « remplit sa mission » d’un bout à l’autre de la chaîne.

Puisse-t-elle continuer à inspirer les générations actuelles dans leur lutte pour la justice sociale, la libération des prisonniers politiques et le retour d’une Église prophétique qui chemine au plus proche des revendications des secteurs populaires.

Hermana Odile,

Presente!

Ahora,

Y Siempre!