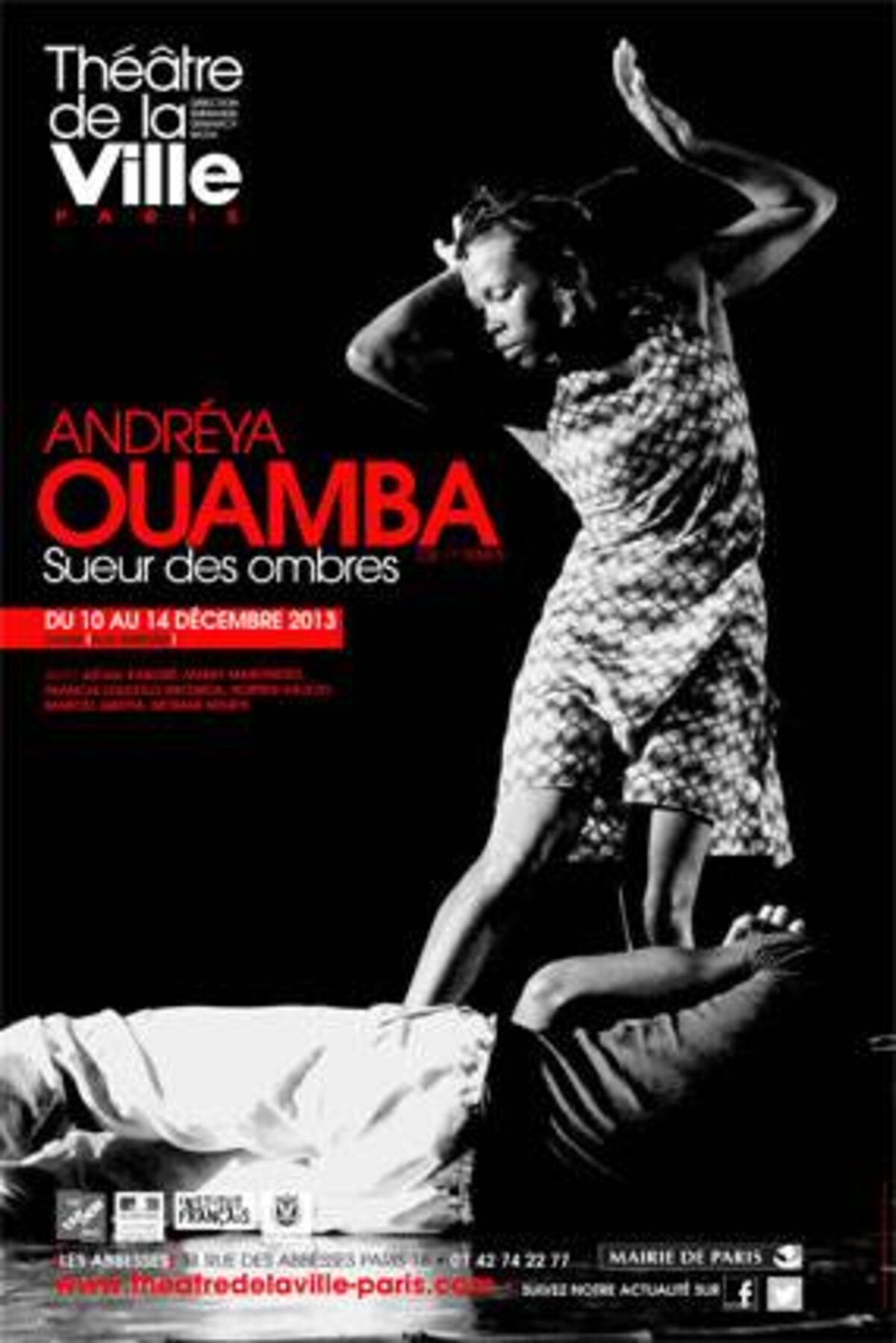

Aujourd’hui installé au Sénégal, le chorégraphe Andréya Ouamba évoque dans Sueur des ombres la guerre et le génocide qui ont frappé le Congo, son pays natal. Entretien.

Quel fut votre parcours de danseur au Congo-Brazzaville où vous êtes né, avant de vous installer au Sénégal?

ANDRÉYA OUAMBA: J’ai commencé dans le mouvement du hiphop, comme rappeur et danseur. En 1993, j’ai intégré le Ballet Théâtre Monana, dirigé par le chorégraphe Chrysogone Diangouaya et, deux ans plus tard, j’ai créé ma première pièce, L’Haleine, basée sur le premier rythme de musique, le battement du coeur, pour laquelle j’ai eu le premier prix du concours Mabina Danse. En 1999, j’ai été invité à l’École des Sables au Sénégal, sous la direction de Germaine Acogny, pour faire un stage de trois mois pendant lesquels j’ai rencontré différents chorégraphes, dont le Vénézuélien Carlos Orta ou le Sénégalais Abdou Mama Diouf.

Pourquoi être resté au Sénégal?

A. O. : Quand je suis parti, il y avait la guerre au Congo et je pensais rester à Dakar le temps que ça se calme au pays. J’ai collaboré à plusieurs projets et le retour à Brazza était toujours reporté, jusqu’au moment où je suis resté à Dakar. J’ai créé ma compagnie, 1er Temps, en 2000, et c’est à partir de Dakar que ma carrière de danseur et de chorégraphe s’est développée. C’est là que j’ai fait les rencontres qui ont changé ma vision de la danse, du corps, du monde et de l’art en général. Je pense à la Canadienne Michèle Rioux ou à l’Américain Reggie Wilson, mais aussi à Montpellier, à l’époque de l’Atelier du Monde, à Bernardo Montet et Susan Buirge.

Quel est le point de départ de Sueur des ombres?

A. O. : L’idée du spectacle est liée à mon retour à Brazzaville, neuf ans plus tard, en 2008. La façon dont on parle de la guerre au Congo, c’est comme si on n’avait jamais été acteurs, mais simplement des spectateurs. Pour la majorité des gens, c’est comme s’ils parlaient d’un film d’Hollywood, de Rambo… Pourquoi avons-nous cette façon de parler de choses que nous avons vécues ? Il y a eu les guerres de 1993, 1997 et 1998. Mais en 1998, ce n’était pas une guerre, c’était un génocide ; l’armée est entrée dans les quartiers sud de la ville pour exterminer tout le monde. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans la forêt pendant un an et la seule chose qu’ils avaient en tête à leur retour, c’était de rattraper le temps perdu. Ce qui fait qu’on en parle entre amis, mais jamais ouvertement. Il n’y a pas eu de rencontre organisée officiellement, comme ils l’ont fait en Côte d’Ivoire ou au Rwanda… Sueur des ombres envisage toutes ces questions, mais la brutalité qu’on montre sur le plateau est visuelle, pas physique.

Le noir au début du spectacle, c’est pour qu’on entende les corps avant de les voir?

A. O. : Oui. Quand on était dans l’obscurité et que des obus tombaient, il fallait foncer sans regarder derrière. Entendre les voix des danseurs qui se disputent dans le noir, c’est une façon de construire cette part sombre que les gens ont vécue. Il y a une Burkinabé qui parle moré, deux Congolaises qui parlent lingala et lari, un Béninois qui parle fon et un autre français, et un Sénégalais qui parle wolof. On n’a pas besoin de comprendre ce qui se dit, mais juste ce qui se passe.

Ce titre a-t-il un rapport avec les morts?

A. O. : Je pense plutôt aux gens qui souffrent dans l’ombre et qu’on ne voit pas. Ce qui s’est passé au Congo, ça n’a jamais été médiatisé. Un million de personnes sont mortes : ce n’est pas un génocide ? Sueur des ombres évoque ces gens qui continuent à vivre dans les difficultés, sans que personne ne le sache. J’ai toujours été déçu de la méconnaissance des Français vis-à-vis de Brazzaville. Lorsque De Gaulle a décidé que les Africains allaient faire la guerre, il a fait son discours à Brazzaville, qui était la capitale de la France libre.

Propos recueillis par Fabienne Arvers, Paris, le 11 septembre 2013

Sueur des ombres aux Abbesses du 10 au 14 décembre