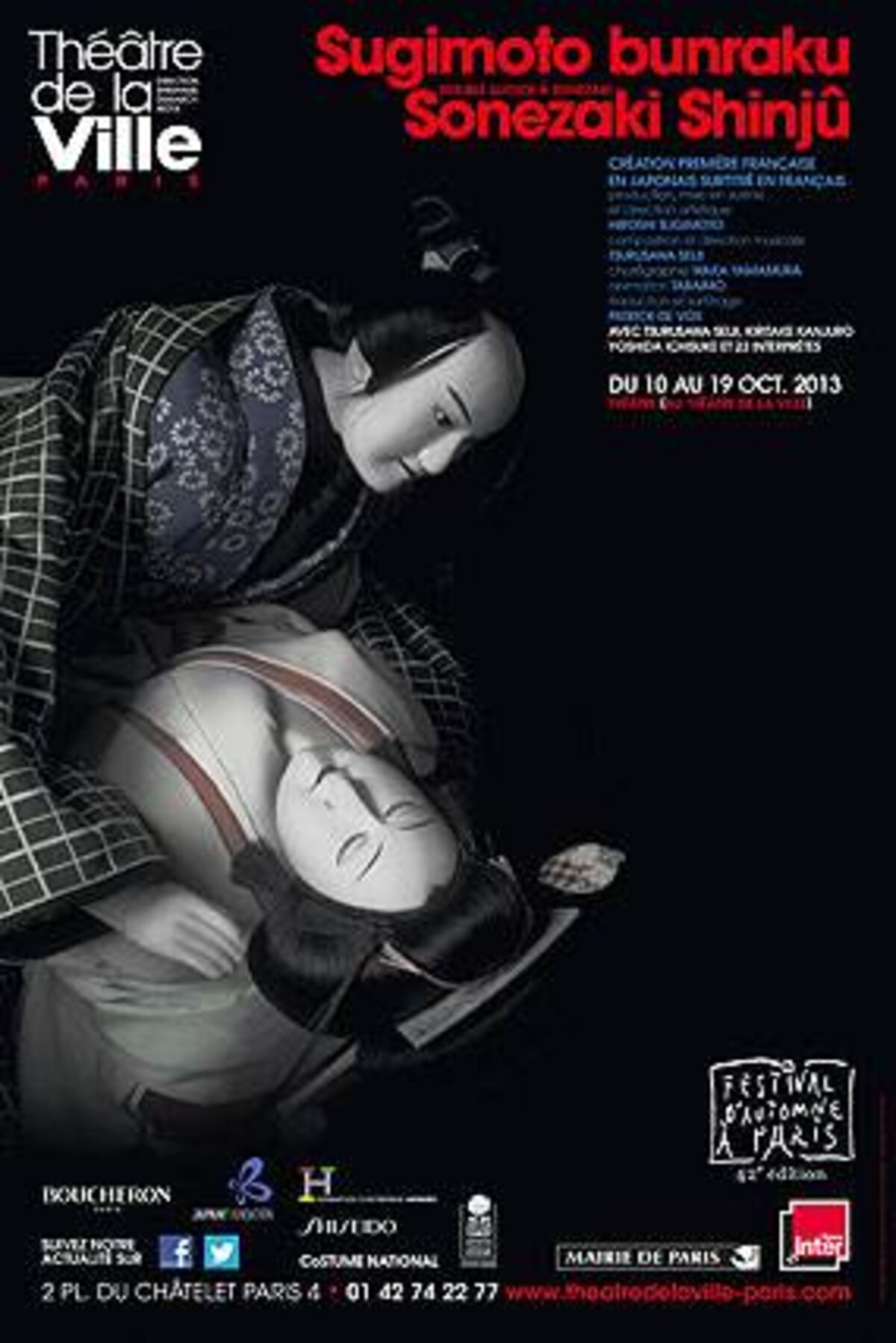

Fils d’un amoureux des arts et d’une danseuse de buyō, photographe mondialement connu, Hiroshi Sugimoto fait un détour vers la scène traditionnelle, vers les marionnettes du bunraku. Rencontre.

HIROSHI SUGIMOTO: D’abord, j’ai monté deux nô. Après quoi je ne pouvais qu’aller vers le bunraku, encore que notre tradition théâtrale comporte ce troisième genre : le kabuki. Mais il m’intéresse moins : trop kitsch. Et bien trop coûteux. Il est vrai aussi que j’avais photographié les figures de cire de Madame Tussauds. Cette fois, il s’agit de travailler avec les poupées du bunraku, avec sa technique sophistiquée pour conférer à ces objets morts une réelle présence. De les montrer comme des choses vivantes. La photo a toujours été pour moi une façon de ressusciter ce qui est mort. En ce sens, elle me destinait au théâtre. La logique de la tradition veut qu’elle se réécrive sans cesse au présent. Est-ce pour cela que je me suis intéressé à Sonezaki Shinjû ? Cette pièce constitue un point de départ auquel il fallait revenir parce que la charge de réel y est très forte, c’est une pièce reportage. Son sujet est le « suicide d’amour ». La façon dont il est abordé en fait un chef-d’oeuvre. La mort y devient belle. La pièce a ressuscité la pensée de ce que l’on appelle la Terre Pure. Notre Terre est impure, c’est seulement dans l’autre monde que l’on peut s’en libérer.

L’héroïne est une misérable fille de joie, contrainte à la prostitution, sans qu’elle puisse entrevoir la fin de son calvaire. Son unique salut repose dans sa foi profonde en Kannon, divinité qui lui offre la garantie d’être accueillie après la mort dans la Terre Pure. Elle prend les devants, elle mène l’action. Alors que son amant se laisse entraîner sans y croire autant qu’elle. Dans un contexte chrétien, le suicide est considéré comme une offense à Dieu. Au Japon, détruire sa vie dans le but d’être accueilli par la divinité, d’entrer dans un état de Pureté est parfaitement concevable. Au sens strict, je dirais qu’il y aurait un contresens à parler de « tragédie ». Car le couple est mort serein, anticipant le bonheur à venir. Serait-il exagéré de parler de happy end ? Certes, il y a un côté pathétique dans leur adieu au monde, à leurs parents. D’ailleurs leur amour est contrarié : lui est marié, elle appartient à une catégorie sociale méprisable que même un magasinier dans un commerce d’huile ne saurait épouser. Mais il y a là une humanité plus forte, plus profonde, que le terme jô exprime bien. Un mot difficile à traduire. Il peut signifier « amour », « tendresse », « pitié ». Il est ce sentiment, cette force irrépressible qui demande à se réaliser, quels que soient les obstacles.

Je suis parti du texte le plus proche de celui représenté à la création en 1703, et je n’en ai pas coupé une virgule. On ne sait rien ou presque de la façon dont il était mis en scène. Aucune trace non plus de la partition musicale. Il a donc fallu tout imaginer. Pour la musique, on ne pouvait pas adopter le rythme tranquille des pièces d’antan, les représentations ne se déroulent plus sur une journée entière. J’ai donc demandé à Tsurusawa Seiji de la concevoir comme une ouverture à l’usage d’un Jimmy Hendrix du shamisen. D’autre part, l’une des rares choses que l’on sait de l’époque, c’est que les poupées n’étaient pas comme aujourd’hui manipulées par trois marionnettistes, mais par un seul. J’ai cherché à agrandir les poupées, à leur donner plus de vie, c’est pourquoi j’ai demandé aux artistes de se masquer continûment, ce qu’ils ne font pas d’habitude. Leur énergie m’a sidéré. Parfois, c’était moi qui devais tempérer leurs ardeurs réformistes. Ces trésors vivants se sont finalement révélés plus radicaux que moi.

Extraits des propos recueillis par Patrick De Vos

Sugimoto bunraku Sonezaki Shinjû du 10 au 19 octobre au Théâtre de la Ville