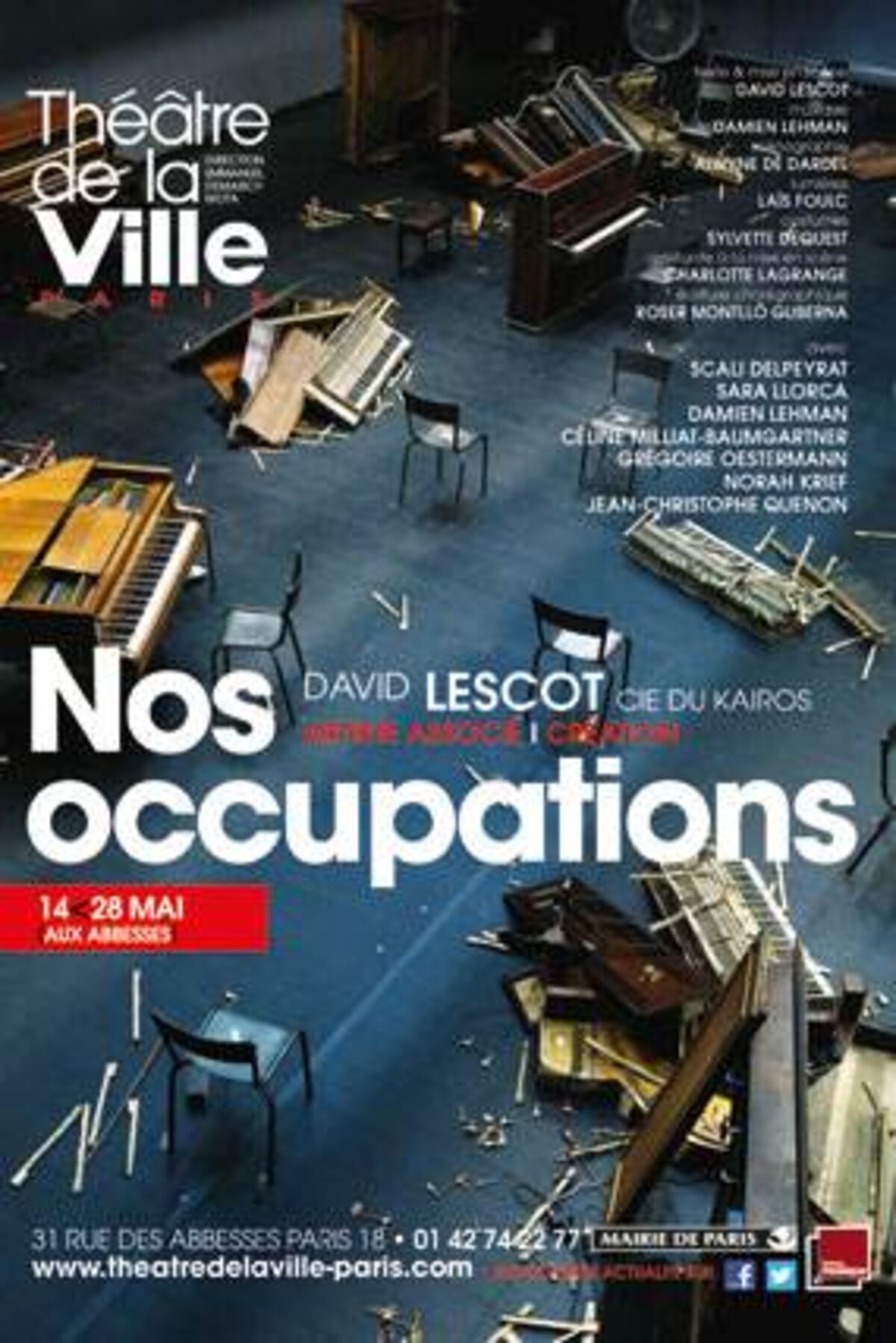

Comment « se cacher en pleine lumière »? Avec Nos occupations, dans un antre encombré de pianos, David Lescot joue la partition d’un groupe clandestin, entre langage crypté et stratagèmes pour rester invisible et imprenable.

Nos occupations, nom commun accolé à un pronom possessif pluriel, résume ce qui se trame dans la pièce de David Lescot : la vie et la mort d’un groupe, en deux temps : celui de l’action clandestine et celui de « l’après », quand la dissolution de l’être ensemble s’unit à la difficulté de donner un sens à sa propre vie. Nul réalisme ou idéologie ne président à l’écriture : on ne saura jamais ce que font exactement les personnages de ce réseau clandestin, à quelle époque ils évoluent, pas plus qu’on n’apprendra le succès ou l’échec de leurs activités. Mais on plonge directement dans un univers où la nécessité de rester invisible, imprenable, oblige à communiquer à l’aide de codes, de cryptages, comme autant de masques destinés à se protéger.

Une thématique de la résistance qui colle à la peau du théâtre de David Lescot : « Je pense que ça me travaille depuis toujours et que ça fait même partie de ma venue au théâtre. J’ai commencé l’écriture de ce texte il y a plusieurs années et n’ai cessé de le retravailler, ce que je ne fais pas d’habitude. Quand j’ose écrire quelque chose, réunir des gens pour faire du théâtre, le premier mouvement est peut-être celui-là : projeter l’univers clandestin sur la scène du théâtre. »

Sept personnages constituent ce réseau. L’un d’eux sera liquidé et il n’est pas innocent que son nom de code soit celui d’un Juif, un personnage inspiré par le film Monsieur Klein, « où quelqu’un devient juif parce qu’il y a une ambiguïté sur son nom ». Il y a aussi la femme recrutée parce qu’elle découvre l’existence du réseau et que la meilleure manière de l’empêcher de la révéler consiste alors à lui faire croire qu’elle aussi en fait partie. « […] Cette pièce raconte comment se cacher en pleine lumière. Il y a une histoire du metteur en scène Tadeusz Kantor que j’adore. Pour ses tournées, on lui avait collé un commissaire politique qui devait vérifier ce qu’il faisait et il lui a donné un rôle dans le spectacle pour être peinard. Là, c’est pareil : au lieu de se cacher, on ramène le témoin gênant à l’intérieur. »

Très documentée, la pièce emprunte à l’univers du cryptage son langage codé, ses techniques artisanales qui, pour un néophyte, se muent en poésie concrète, objectiviste, sur l’art de décacheter et recacheter une enveloppe, ou de mémoriser un message délivré en série de 28 groupes de cinq lettres. Les dialogues sont accompagnés au piano par le compositeur Damien Lehman, la musique assumant le rôle de l’action et rappelant celui que, dans la Résistance, l’on appelait « le pianiste » et qui était chargé de crypter les messages. D’où ce décor composé de pianos – en état de marche ou explosés après le passage d’une bombe – dans lequel se déroule le spectacle. C’est encore le pianiste qui soutient le chant final de Merle, au refrain évocateur d’une histoire bien réelle : « J’étais, je suis, je serai. » Ce sont à la fois les mots écrits par Rosa Luxemburg dans ses dernières lettres en prison, et ceux que trois Juifs baltes avaient choisis comme texte de leur pièce de théâtre, jouée en secret dans un camp de concentration où était prisonnier Armand Gatti et qui marqua sa première rencontre avec le théâtre, au coeur de la clandestinité. Une partition à la ligne claire pour dire la conscience mélancolique suscitée par ce constat : « Un groupe a une durée de vie limitée, moins longue que celle des gens parce que c’est l’action qui le constitue. Dans une vie, on aura appartenu à un certain nombre de groupes, un réseau de résistance, une pièce de théâtre, et on aura déploré leur dissolution. »

Fabienne Arvers

Nos occupations création aux Abbesses du 14 au 28 mai 2014