Pour la première fois à Paris, il nous est donné la chance d’écouter une nûba marocaine complète. Moment exceptionnel car ces oeuvres durent environ six heures et ne sont jamais jouées intégralement, même au Maroc. Ce qui soulève une question: comment une tradition musicale a-t-elle pu en arriver à de telles durées?

Les cordes du luth ont résonné.

Les ruisseaux ont sillonné les parterres fleuris

Et les oiseaux gazouillé dans les saules.

Sobres ou grisés, nous voici tous comblés.

Une gazelle a fredonné les plus beaux airs.

(extrait du basît de la Nûba al-Istihlâl)

Les nûba sont des suites de chants et de pièces instrumentales organisées en cinq mouvements rythmiques autour d’un mode mélodique principal qui leur donne son nom (par exemple istihlâl) et un ou deux modes secondaires. Elles sont jouées par un ensemble d’archets, un ou deux luths, une derbouka et un tambourin. Les instrumentistes chantent en choeur, soutenus par un ou deux solistes qui ajoutent des broderies et interprètent quelques improvisations sur deux vers de poésie. Transmises exclusivement par voie orale depuis leur naissance à Fès, vers le XIe siècle, les nûba n’ont cessé de se faire et de se défaire. On suppose qu’à l’origine elles étaient plus nombreuses qu’aujourd’hui et que, pendant huit siècles, au gré des goûts et des modes ainsi que des querelles entre hédonistes et dévots, la tradition orale les a réorganisées, recombinées pour aboutir, au XVIIIe siècle, aux onze grandes nûba que l’on connaît. Leur nombre diminuant, leurs dimensions s’accroissaient mécaniquement. Or, à la différence des traditions algérienne et tunisienne, où l’interprète choisit les deux ou trois pièces qui formeront chaque mouvement, les maîtres de Fès ont fixé une fois pour toute la place de chaque poème et de chaque pièce instrumentale dans chaque mouvement de chaque nûba, et il faut s’y conformer. Ainsi, dans la nûba al-Istihlâl, le premier mouvement basît contient 20 poèmes chantés, le qâym wa nusf en contient 21, le btâyhî : 17, le darj : 14 et le quddâm: 42 ! En tout, plus de six heures de musique. Rien n’interdit cependant d’en jouer des morceaux choisis, ce qui est généralement le cas en concert. Autrefois, les soirées musicales de l’aristocratie lettrée et certaines célébrations familiales ou sociales se prêtaient à de telles durées. Il faut bien un après-midi ou une nuit pour s’immerger dans ce flot musical où les pièces s’enchaînent les unes aux autres sans la moindre pause. Chaque mouvement débute lentement avec ses reprises, ses ornements, ses ritournelles instrumentales, puis le tempo s’anime pas à pas et les derniers chants sont expédiés à un rythme infernal dans les youyous et les claquements de mains du public.

L’Orchestre arabo-andalou de Fès s’inscrit dans l’héritage de Mohamed Benabdeslam al-Brihi (1860-1945) et de Haj Abdelkrim Raïs (1912-1996), deux figures qui rayonnèrent sur la musique arabo-andalouse marocaine pendant tout le XXe siècle. Mohamed Briouel fut le disciple puis l’assistant d’Abdelkrim Raïs, au conservatoire et à l’orchestre de Fès. Ensemble, ils publièrent la première transcription intégrale de la nûba Gharîbat al-husayn puis préparèrent et dirigèrent quatre nûba intégrales pour l’anthologie enregistrée par la Maison des cultures du monde. À la mort de Raïs en 1996, Briouel prit sa suite à la tête du conservatoire et de l’orchestre, avec lequel il tourne dans le monde entier et accompagne parfois des chantres musulmans ou sépharades, perpétuant ainsi une vieille tradition marocaine d’ouverture et de tolérance.

Pierre Bois

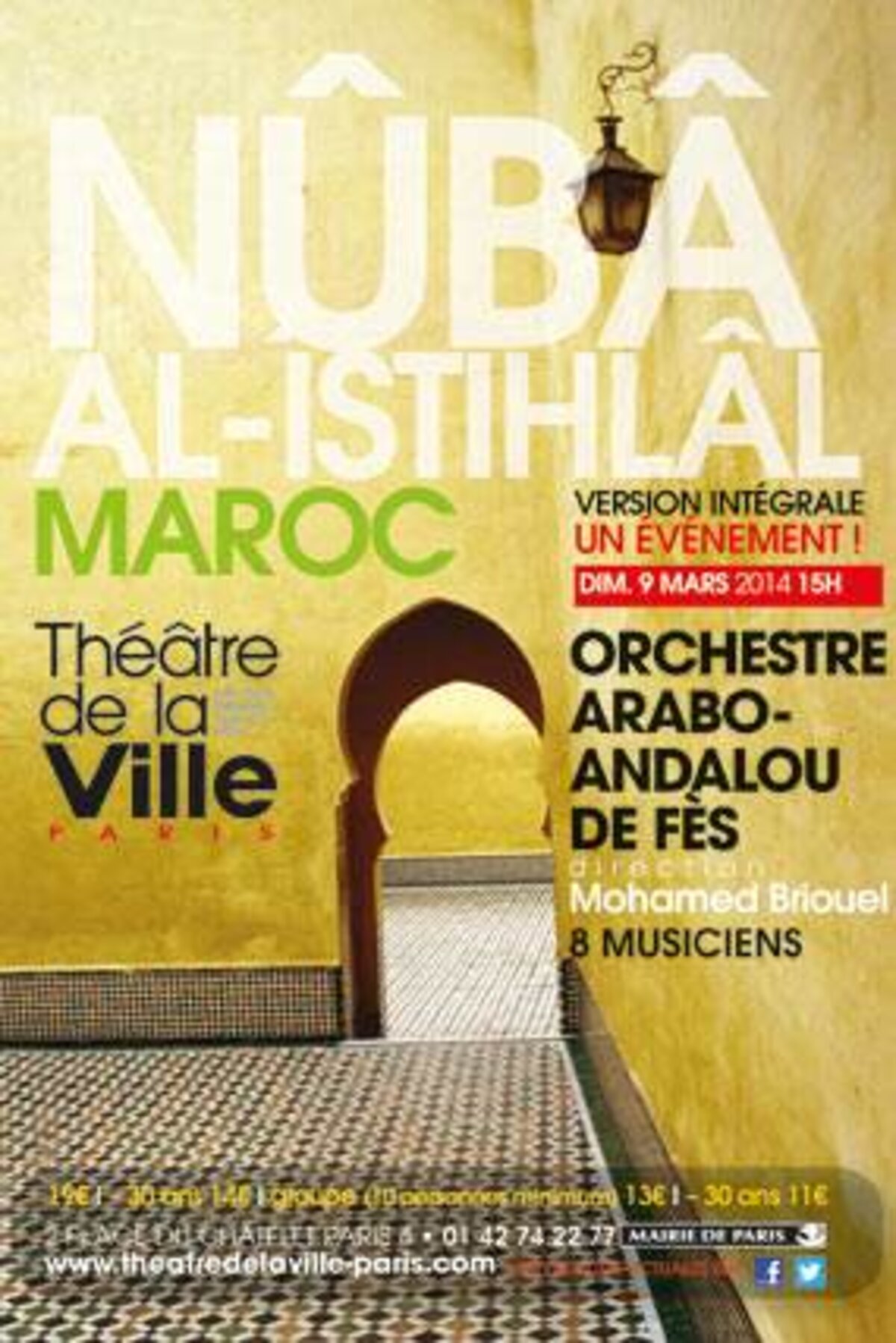

Orchestre arabo-andalou de Fès dimanche 9 mars 15h