Cédric Lépine : Pouvez-vous rappeler les raisons qui vous a amené à vous concentrer dans une large investigation sur le thème des vigilante movie ?

Yal Sadat : Difficile de remonter à l’impulsion première, mais disons que tout est parti d’un constat au sujet de ce sous-genre et de sa figure centrale. Ce constat, c’est qu’on ne savait pas trop quoi faire, dans le champ critique et dans le monde universitaire (ce travail a d’abord été un sujet de thèse), du « vigilante », c’est-à-dire la figure du justicier (ou « auto-justicier »), ce citoyen qui prend les armes pour assurer sa propre défense, satisfaire un désir de vengeance ou redresser les torts sur un territoire donné. À titre personnel, les personnages joués par Clint Eastwood dans L’Inspecteur Harry ou Charles Bronson dans la série des Justicier dans la ville dès les années 1970, âge d’or pour cette vague de films, me fascinent depuis l’adolescence. Car ils portent une forme de violence allant à rebours des héros hollywoodiens aimés dans l’enfance, par exemple les policiers John McClane (Die Hard) ou Martin Riggs (L’Arme fatale), eux-mêmes des justiciers en quelque sorte, mais moins moralement ambigus ; la violence des vigilante movies est plus viscéralement américaine, plus enracinée dans l’héritage individualiste et dans l’histoire du vieux front pionnier (qu’on appelle communément le « far west »). Si le western est un « cinéma américain par excellence » comme l’écrivait André Bazin, alors le justicier solitaire ne comptant que sur son flair personnel et son arme à feu est le héros américain par excellence.

À partir de là, il me semblait qu’il fallait empoigner à bras le corps cette fascination, pour combler le manque de commentaires critiques autour de ce cinéma-là, représenté par Don Siegel, Michael Winner, Martin Scorsese et bien d'autres – sans doute dû à l’aspect politiquement ambivalent, éventuellement réactionnaire, des films concernés. Sans compter les suites innombrables, parfois outrancières jusqu’au comique, qui ont éclipsé des premiers volets bien plus finauds. En les prenant séparément, on s’aperçoit que de nombreux récits posent des questions de représentation, de distance morale, de spectacle (le lynchage et la répression dissuasive sont en soi une question de spectacle et de mise en scène).

C. L. : Quelle a été votre démarche d'investigation pour aborder votre sujet sans peur de manquer d'interroger certains aspects ?

Y. S. : Ma démarche est d’abord esthétique, puisque j’ai commencé à me pencher sur la question en tant que cinéphile, puis comme thésard en histoire du cinéma et comme critique – car j’avais déjà commencé mon activité de journaliste et de critique de cinéma quand j’ai entamé mes recherches sur le vigilante movie. Il a fallu aussi passer par des lectures socio-historiques sur la justice expéditive, la loi du Talion depuis l’antiquité, le vigilantisme aux États-Unis… Là-bas, c’est un débat houleux qui ne s’est jamais refermé. Il est même plus vif que jamais dans la période contemporaine : la Cour Suprême a réaffirmé et élargi les droits donnés par le Deuxième amendement (qui garantit la possibilité de détenir et de porter des armes), des milices de vengeurs non-gradés se forment pour surveiller la frontière avec le Mexique comme au temps des possees du vieil Ouest, les médias parlent de « digilantism » pour désigner le lynchage ou le revenge porn sur Internet, etc.

C. L. : La volonté de développer et soutenir une histoire alternative du cinéma validée et instituée a-t-elle animé et motivé votre envie d'écrire et publier cet ouvrage ?

Y. S. : Il est certain que combler le vide qui entourait cette figure, me « coltiner » les paradoxes et les motifs scabreux éventuellement adossés aux personnages joués par Eastwood, Bronson ou par le Joe Don Baker de Walking Tall, cela me paraissait un défi passionnant. C’était mettre le doigt sur une vérité dérangeante : le public a pu s’identifier massivement, comme une partie de la cinéphilie, à des antihéros brutaux, dont l’entreprise penche parfois vers la croisade conservatrice, voire raciste pour ce qui est d’un personnage comme celui de Robert De Niro dans Taxi Driver ; on peut être politiquement en désaccord, on peut être moralement révolté, mais ces films possèdent une extraordinaire puissance d’identification, alors même qu’ils condamnent le plus souvent l’entreprise vengeresse des personnages (ou, du moins, ils la discutent). Il fallait redonner voix au chapitre aux visions complexes, parfois ambivalentes, de Michael Winner, de Paul Schrader ou de William Friedkin sur la manière forte des flics ou des justiciers qu’ils ont filmés.

Cela dit, quand j’ai commencé à réfléchir analytiquement à ces films il y a une bonne quinzaine d’années, le terrain du cinéma d’action des années 1970, méprisé par la critique à l’époque, avait été excavé. En se penchant sur les années 1970, le Nouvel Hollywood, les branches « interdites » du cinéma d’épouvante et de genre en général, la critique française a franchi un pas à la toute fin du XXe siècl, et au début du XXIe. Des textes comme ceux de Jean-François Rauger (Juste avant la nuit, paru dans les Cahiers circa 1992) ou le chapitre consacré par Jean-Baptiste Thoret aux figures réactionnaires dans les thrillers seventies (dans son livre Le Cinéma américain des années soixante-dix), ont été fondateurs pour ma réflexion. Ce terrain ayant été, comme je le disais, excavé, il n’y avait plus qu’à m’y aventurer avec une loupe pour m’intéresser à un archétype précis, dont l’origine remonte au western et à la vague de films populistes des années 1930.

C. L. : En quoi la thématique du vigilante movie est une bonne clé pour comprendre un pan de la société américaine depuis plus d'un demi-siècle ?

Y. S. : Le vigilante est « l’antihéros américain par excellence », parce qu’il porte toutes les contradictions de l’Amérique : anarchiste (car il refuse toute ingérence de l’État dans sa conduite et dans sa quête de justice), conservateur ou réactionnaire (car il ignore la causalité sociale du crime qu’il entend éradiquer, et piétine les acquis de l’État de droit), le justicier civil incarne les paradoxes de l’ethos libéral-sécuritaire, c’est-à-dire la contradiction des termes entre ordre et liberté – deux des grandes aspirations des pionniers qui colonisent les terres reculées de l’Ouest : être libre, suivre ses inspirations individuelles, tout en instaurant une civilisation ordonnée et même puritaine ; car chez certains personnages, on voit qu’un idéal de pureté et un dolorisme hérités de l’Ancien testament ont perduré. C’est donc une très bonne porte d’entrée sur l’Amérique, qu’on parle de la « majorité silencieuse » draguée par Richard Nixon, des libertariens qui portent les mêmes contradictions (du moins nous apparaissent-elles en France comme des contradictions) dans leurs valeurs à la fois libertaires et conservatrices (dont se revendique Eastwood, jadis auto-défini comme libertarien). Le mouvement « MAGA » de Donald Trump, qui défendait en campagne le Deuxième amendement en citant Un justicier dans la ville comme son film préféré, glorifie également les principes qui légitiment le vigilantisme. Ne parlons pas du cinéma de super-héros, pour une bonne part héritier des vigilante movies à succès apparus sous Nixon : en quelque sorte, le vigilante est le chaînon manquant entre le western et le film super-héroïque.

C. L. : Comment s'est construite votre propre cinéphilie

Y. S. : Elle s’est construite dans l’enfance, surtout. Évidemment, je n’ai pas toujours regardé les films sous l’angle des paradoxes moraux, politiques, de l’équivoque des personnages et des mises en scène, etc. En revanche, j’ai toujours été attiré par les héros qui n’en étaient pas tout à fait. Autant que j’aimais les bandes épiques de Star Wars et d’autres mythologies, je m’intéressais aux méchants et aux formes d'héroïsme discutables. Puis, en découvrant le cinéma d’auteur à l’adolescence, j’ai commencé à mettre en rapport mon intérêt pour les épopées « non-exemplaires » et des questions de morale, de représentation, de mœurs américaines, etc. Pour ma génération, le cinéma de Tarantino a été déterminant de ce point de vue. En lisant ses propres textes critiques, maintenant qu’il s’est reconverti comme historien du cinéma, on voit à quel point son amour pour les vigilante movies dont je parle dans le livre peut se transmettre à travers son cinéma.

C. L. : Qu'aimez-vous défendre dans l'exercice de l'écriture critique de films ?

Y. S. : Je vais répondre à la lumière de mon intérêt pour ce genre de cinéma, dont l’évaluation esthético-morale est toujours un peu épineuse : entre autres, j’aime précisément cette idée que les frontières esthétiques et éthiques dessinées par le cinéma (et ce dès l’enfance du spectateur, le plus souvent) peuvent sans cesse être redéfinies, et qu’un texte peut se charger de cette redéfinition. Je préfère dire que je critique « un film », pas le cinéma lui-même : on invoque souvent « le cinéma » pour dire qu’on en a une idée nette, définie et engagée ; j’aime sentir cela sous la plume d’un auteur, mais pour ma part, j’appartiens sans doute plutôt au camp des critiques qui voient le cinéma comme un art trop sauvage pour être figé dans une idée, aussi belle soit-elle. Je préfère me heurter à un spécimen plutôt qu’à une espèce aux propriétés délimitées. Un film comme Un justicier dans la ville est justement un drôle de spécimen, qui demande que l'on invente les outils pour l’ausculter ; ou bien – pour déplacer la métaphore sur le terrain géographique – que l'on trouve la bonne boussole pour y retrouver son chemin.

C. L. : Dans la cinéphilie actuelle, quel rôle joue pour vous l'édition papier ?

Y. S. : En ce qui me concerne, c’est l’édition papier qui motive une partie non négligeable de mon activité professionnelle, c’est-à-dire la critique et le journalisme pour les Cahiers du cinéma. Pour les cinéphiles dans l’ensemble, je pense que le papier rejoint plusieurs aspirations : posséder/collectionner (ce qui va avec l’amour du cinéma, pour de nombreux puristes qui continuent par exemple d’acheter des DVDs : l’importance du papier rejoint peut-être un peu ce culte du support), renouer avec la nature littéraire voire livresque de la critique (je pense surtout aux lecteurs de revues comme Les Cahiers ou Positif), disposer d’objets-revues (comme on parle « d’objets-livres ») où le rendu de l’iconographie est meilleur – on parle quand même d’un amour des images... On parle bien d’un lectorat de niche, c’est-à-dire de peu de monde, mais tant que cette demande existe, peu importe les proportions, la critique et la cinéphilie « de papier » perdureront – contre vents et marées sans doute, mais elles perdureront.

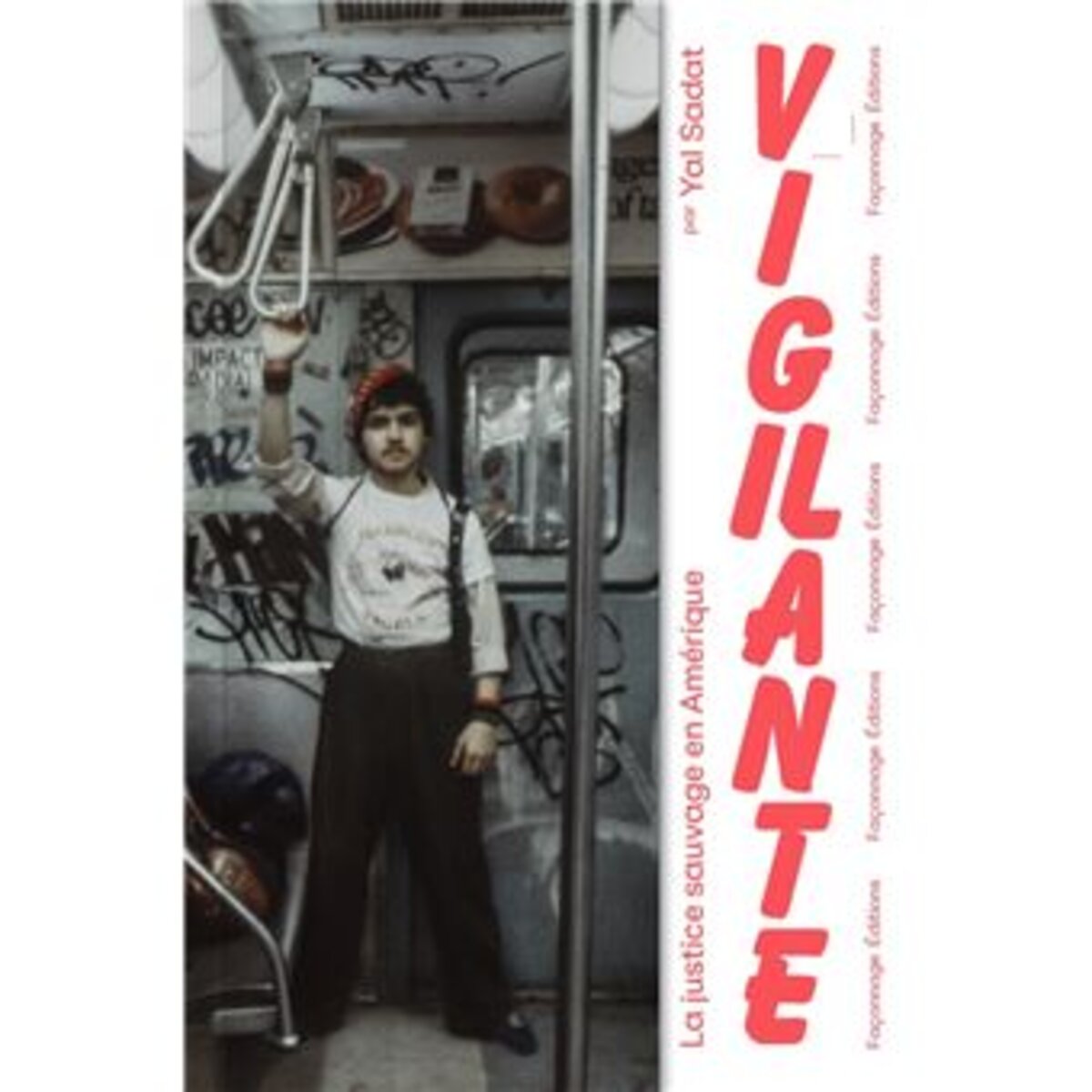

Vigilante : la justice sauvage à Hollywood

de Yal Sadat

Nombre de pages : 256

Format : 13 x 19 cm

Date de sortie (France) : 17 juin 2022

Éditeur : Façonnage éditions

Collection : Everglades