Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Dans ce livre, à partir de quel point de vue parlez-vous ?

Maud Serpin : Je ne suis pas thérapeute, en tout cas pas pour le moment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai interviewé des thérapeutes, sexothérapeutes, psychologues, sexologues. Mon approche, c'est celle de quelqu'un qui sait faire des études, qui a l'habitude de conduire des entretiens, et qui fait aussi du coaching et des ateliers collaboratifs. J’ai donc l'habitude de proposer des exercices, notamment de créativité ou d'innovation, parce que c'est ce que je fais dans ma vie professionnelle en majorité avec mes client.es.

Par exemple, les propositions créatives dans le livre témoignent par ma voix de mes ateliers amenant des personnes à créer, à construire des choses. Ça vient de cette expérience-là.

Il y a aussi des éléments de coaching, notamment dans le chapitre sur « partager ses fantasmes ». Et puis, il y a mon affinité avec les études et la compréhension d'un sujet à travers les entretiens, tout du long du livre, et puis aussi dans la partie un peu plus sociologique au début. Ensuite, en accord avec mon éditrice, mon intention première était de réaliser un essai. Comme elle souhaitait rendre le monde du fantasme accessible et que j'étais capable aussi d'écrire un guide pratique, on s'est mis d'accord sur une sorte d'entre-deux.

C. L. : Votre livre fonctionne aussi dans une démarche de développement personnel, des découvertes de soi où il est question de se confronter aussi à certains traumatismes.

M. S. : La question du trauma, qui est une question à laquelle je repense beaucoup parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup d’ouvrages consacrés à ce sujet, était sensible. Plus précisément sur ce type de problématiques, il était important pour moi d'aller chercher des regards de personnes qui ont, à minima, une expertise et une expérience avec des patien-t-e-s.

Effectivement, j'aborde des sujets qui peuvent être abordés dans un cadre thérapeutique. Ça me semblait vraiment incontournable d'en parler dans le cadre d'un livre autour des fantasmes.

C. L. : Dans une approche à la fois sociologique, historique et féministe, vous rappelez la nécessité de déconstruire plusieurs siècles patriarcaux où les imaginaires sexuels féminins ont été prohibés et criminalisés.

M. S. : En effet, le livre est à son niveau militant en ce sens. C'est même quelque chose que j'ai vécu moi-même, puisque pendant plusieurs années, j'ai animé un podcast de lecture de textes érotiques.

Ce podcast qui a très bien fonctionné, m'a permis aussi de voir au fil des années, et à mesure que #MeToo secouait pas mal de gens, comment j'évoluais dans mon cheminement personnel. J'ai senti que dans ces années-là, mon féminisme s'était clairement renforcé. Je questionnais en effet davantage les textes, même si intuitivement d'ailleurs, nous étions plutôt allées avec mon amie sur des textes de littérature contemporaine, avec du female gaze. C'était plutôt intuitif, non articulé via une pensée. Nous choisissions ce texte parce que notre ligne éditoriale était très libre, guidée par ce qui nous plaisait, ce qui nous troublait, et de fait, intuitivement, nous allions vers des textes qui nous parlaient davantage.

J'ai eu envie de travailler par la suite sur le fantasme et j'ai monté des ateliers pour que les femmes puissent connaître et explorer leurs fantasmes avec cette idée que dans la société, il y avait quand même encore beaucoup de représentations collectives qui s'adressaient aux hommes et où la femme était encore un objet de désir. Tout comme on repense les pratiques, est-ce qu'on peut s'interroger sur nos fantasmes, en partant du principe qu'ils ont été construits, à partir d'un environnement socio-culturel où les représentations érotiques sont produites avant tout pour les hommes.

C. L. : Vous parlez aussi de la psychanalyse. Freud en son temps commence à parler de la sexualité, et ça permet aussi de démocratiser ces questions-là, mais du point de vue masculin. Il faut encore attendre beaucoup de temps pour que ça se démocratise au niveau du genre.

M. S. : On prête à Freud cette citation selon laquelle les gens heureux n'ont pas de fantasme. Je ne sais pas s'il a vraiment dit ça. En tout cas, le fantasme, il n'était pas vu sous l'angle de sa promesse, l'excitation et le plaisir. C'est quelque chose qui est plutôt joyeux, qui peut être libre, créatif, et qui va être au service de l'épanouissement sexuel. Il faut attendre plutôt l'avènement de la sexologie pour que, heureusement, on change enfin de prisme pour appréhender le fantasme.

Mais c'est vrai que le fantasme, il était plutôt associé à un mal-être. De mon côté, j'ai voulu aussi complètement m'affranchir du prisme psychanalytique. Je sais qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui vont être davantage sur « ce que les fantasmes disent de nous-mêmes ». Moi, je suis vraiment détachée, absolument pas légitime, pour aller sur ce type d'analyse, mais surtout, en réalité, je ne trouve pas ça pertinent dans le cadre de l’approche que je mobilise.

Avant de savoir ce sur quoi on fantasme, déjà, regardons le rapport qu'on a avec lesfantasmes et autorisons-nous.

L'intention derrière ce livre, c'est d’offrir une permission et de se dire : autorisons-nous à fantasmer !

C. L. : Vous faites d’ailleurs une différence entre le fantasme et sa réalisation.

M. S. : Pour moi dans la permission, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment une distinction importante et ce serait vraiment contre-productif de créer une injonction au fantasme et de se dire que si l’on ne fantasme pas, on serait nulle. Voilà, c'est vraiment la permission. C'est-à-dire qu'on peut y aller ou pas et on peut avoir une vie sexuelle super épanouie sans fantasme parce qu'on aura d'autres portes d'entrée. Pour moi, il se trouve que le fantasme a été une grande porte d'entrée.

Car c'est aussi à travers mon expérience et mon vécu que je raconte ça, même si je parle peu de moi dans le livre. Je trouve que c'est une porte d'entrée formidable.

Je trouve pas mal de se dire dans un couple ou dans une relation, que l’on peut négocier finalement ce que l'on choisit de partager. Ensuite, une fois que l'on a partagé, on peut demander, proposer et ce n'est pas non plus une exigence. Ainsi, l'autre est libre de refuser et encore une fois, on est dans une négociation.

C. L. : Vous présentez la sexualité comme un espace de création et de cocréation à partir de notre imaginaire personnel.

M. S. : J'avais adoré cette métaphore dans le podcast Les chemins de désir de Claire Richard. Elle y raconte son cheminement et comment ses fantasmes évoluent. Effectivement, on peut co-créer et s'amuser sans nécessairement réaliser et ça crée déjà quelque chose d'autre.

C. L. : Cet imaginaire est cependant entravé à une époque où notamment en France l’école n’assume pas sa responsabilité d’éducation à la sexualité et où l’imaginaire repose dès lors sur une pornographie mainstream à la masculinité toxique sur Internet.

M. S. : Malheureusement, je n'ai pas eu accès pour plusieurs raisons et notamment faute de temps à des témoignages de femmes plus jeunes. Dans mon échantillon choisi, les femmes que j’interroge ont plus de 23 ans. Aussi, la tranche des 18-23 ans n’apparaît dans mon livre. J'aurais bien aimé.

C. L. : Vous défendez aussi une alternative où la découverte de sa propre sexualité repose sur un nouveau rapport au temps ralenti.

M. S. : Je pensais un peu naïvement, que le fantasme c'est bien parce qu'il n'est pas marchand : il est gratuit et il est majoritairement accessible. Si on est en situation de handicap physique, on peut aussi fantasmer. Je trouvais qu'il avait tout plein d'attraits pour toutes ces raisons.

On sortait ainsi un peu de la marchandisation de la sexualité. Au fil de l'écriture, j'ai un peu laissé la naïveté de côté en me disant que c'est quand même un grand luxe de se permettre de fantasmer parce qu’il faut avoir de la disponibilité. Il faut avoir le temps qui est une ressource rare. Effectivement, après un deuil, un divorce, avec des problématiques de maladie mentale, et plein de choses, après un trauma, on n'a pas forcément accès à cette capacité-là. Et même si elle est gratuite en théorie, c'est compliqué.

Après, j'aime bien l'idée et j'ai envie de la défendre, que c'est un temps qui échappe au capitalisme. C'est un temps où on ne va rien nous vendre et donc effectivement : vive la rêverie dans ce sens parce que c'est un temps qui échappe à l'IA et un temps rien qu’à soi où il n’y a rien à réaliser, rien à atteindre !

C. L. : C’est d'autant moins anodin ce que vous dites que le développement d’Internet est lié aussi pour une grande partie à l’industrie de la pornographie.

M. S. : Oui, la pornographie a toujours été avant-gardiste quant à l'innovation. On a pu le voir avec la réalité virtuelle, et puis maintenant avec les chatbots, l'IA, etc.

Dans la littérature érotique, je défends aussi l'idée qu'un fantasme, ça puisse être une petite caresse dans la nuque, même si cela n'intéresse pas le milieu de l’édition érotique. Or, les récits érotiques dominants vont plutôt chercher la tension, la gravité, la transgression, enfin, il faut qu'il y ait un basculement. C'est vrai qu'une relation amoureuse qui peut être un fantasme, en fait, ce n'est pas tellement porté par la littérature. J'adore la littérature, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais la littérature érotique, elle a carrément un biais, puisqu'on cherche quand même à promouvoir quelque chose. La littérature « non érotique » a aussi de toute façon des biais liés aux représentations collectives du plaisir et du désir.

Si je dis que j'ai le fantasme d'une caresse dans la nuque, les gens vont me dire, « ce n'est pas vraiment un fantasme », ils s'attendent plutôt à ce que je leur dise un truc très cliché du type, « je voudrais faire l'amour dans un jacuzzi avec deux hommes ou bien aller dans une caserne de pompiers, etc. »

Je trouve aussi que ça fait du mal au mot fantasme. Je digresse mais c'est un sujet important pour moi à défendre.

C. L. : Ce que vous dites ne fonctionne qu'à partir du moment où l’on a une forte empathie avec le personnage où dès lors la moindre évocation sensitive a une force décuplée. Que pensez-vous de l'effet que peut avoir aussi votre livre quant à la sensation de légitimité de l'individu dans la société comme au sein de son couple ?

M. S. : Ce que je peux dire sans avoir vraiment réfléchi sur les liens entre fantasme et politique, c'est que je suis persuadée que si on est déjà un peu au clair sur son imaginaire ou en tout cas qu'on en prend soin et qu'on a un peu de temps pour le connaître et le choyer, je pense qu'on est mieux à même d'être en relation avec l'autre. Nous serons alors plus en capacité aussi d'exprimer là où l’on a envie d'aller, même si c'est différent du fantasme qui constitue une première porte d'entrée.

Cela facilite aussi la place qu'on prend dans le monde et il me semble qu'au niveau politique, puisque vous avez évoqué cette notion, cela peut aussi questionner et pourquoi pas déconstruire des pratiques au sein du couple.

J’ai lu dans un article du Monde le témoignage d’une personne qui était satisfaite du retour d’un agent émotionnel basé sur l’IA suite à une rupture amoureuse, mais l'IA ne lui renvoyait que ce qu'elle voulait bien entendre dans la relation et c'est pas du tout comme ça qu'on envisage une relation. La personne en question était super contente en disait que « 'IA s'occupe de moi, prend soin de moi » : j’ai trouvé cela extrêmement effrayant. Tout cela pour dire aussi qu'on a besoin à l’heure actuelle de connexions profondes, et le fantasme, même si en apparence c'est très individualiste, je crois qu'à la fin ça ne l'est pas parce qu'il nous permet aussi de créer des liens forts avec d'autres personnes.

L’IA ne nous apprend pas l'empathie, ni le consentement et elle n'apprend pas à prendre soin de l'autre, puisqu'elle est vraiment à notre service, donc c'est très pernicieux.

Quant à la revendication du fantasme comme échappant au capitalisme, ça serait peut-être l'objet d'un essai à part, peut-être dans un second temps, mais là j'avais plutôt envie que le livre ait une utilité dans ce qu'il propose concrètement.

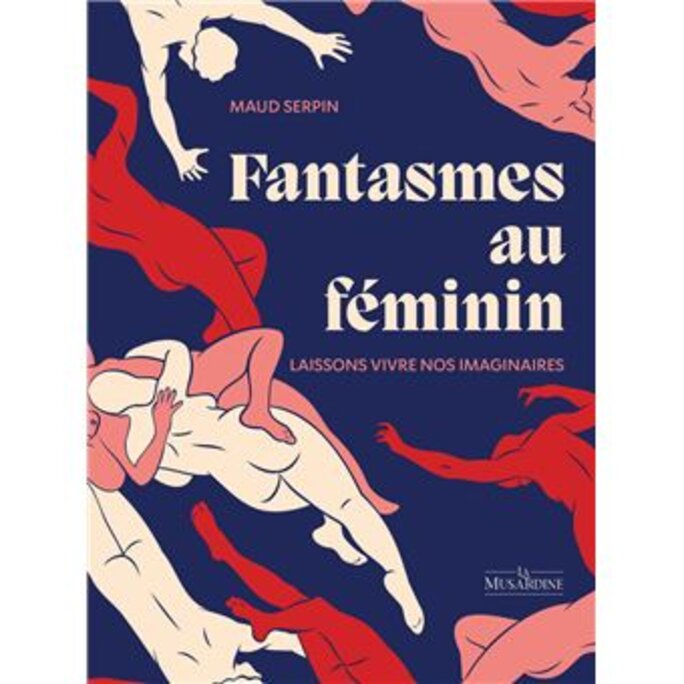

Fantasmes au féminin

de Maud Serpin

Nombre de pages : 226

Format : 16,10 x 21,60 x 1,80 cm

Date de sortie (France) : 18 septembre 2025

Éditeur : La Musardine