Inscrit dans la tradition de l'expérimentation faussement innocente du cinéma et qui se voudrait spontanément juvénile (sic), Jean-Marc Chapoulie fait se rencontrer les premières vues des Lumières à La Ciotat et la contemporanéité des caméras de vidéosurveillance installées tout autour du bassin méditerranéen. Dans les deux cas, des machines modernes se proposent de saisir l'instant présent pour lui offrir l'éternité. Si les frères Lumière envoyaient à travers le monde leurs chefs opérateurs prendre des « vues » pour nourrir la curiosité de leur public face à l'inconnu, Jean-Marc Chapoulie lui aussi ne quitte pas son domicile mais se sert de caméras qui ne sont pas les siennes mais qui filment en temps réel et diffusent leurs images sur Internet.

Agrandissement : Illustration 1

Autour de la Méditerranée, ces vidéos viennent brosser un portrait de cette mer où les activités humaines semblent lointaines, captées par un regard absolument voyeuriste. La réflexion proposée ici s'installe en dialogue avec le bien nommé fil de Jean-Daniel Pollet Méditerranée (1963). Dans les deux cas, un cinéaste dialogue avec un.e auteur.trice, Philippe Sollers pour Pollet et Nathalie Quintane pour Chapoulie. Les images saisies sur Internet sont ainsi mises en confrontation avec d'autres au montage mais questionnées par une triple source réflexive : l'autrice, le cinéaste et son fils. C'est aussi de cette manière que son cinéma devient sonore alors que les prises de vue initiales étaient muettes à l'instar ici encore de l'origine du cinéma. Jean-Marc Chapoulie a ainsi cherché sur Internet d'autres banques de données sonores pour continuer la mise en scène de l'association de ses images.

Il en découle une nouvelle perspective pour appréhender à la fois la manière de concevoir le cinéma sans équipe de tournage et la possibilité contemporaine de se connecter au monde. Car au centre de l'intrigue du film, se cache Internet lui-même comme intermédiaire devenu incontournable pour rencontrer le monde. Si des échanges ne cessent de faire évoluer l'humanité autour de la Méditerranée comme bassin culturel, malgré les fermetures assassines des frontières des pays riches du Nord, Internet pourrait dès lors devenir l'actuelle Méditerranée où des internautes aux quatre coins du monde plongent, dans l'espoir inassouvi de découvrir de nouveaux horizons.

Jean-Marc Chapoulie met en scène sa propre réflexion comme si elle se construisait au moment où son film rencontre son public, dans une fonction fondamentalement inhérente au cinéma lui-même, mais dans une élaboration complexe qui reste en hors-champ alors même que la construction du film semblerait apparaître au premier plan. Ces images filmées mécaniquement sont ordonnées selon une pensée humaine pour reprendre prise sur un monde qui se voudrait omniprésent et omniscient, pouvoirs divins par définition. Cette confrontation avec Dieu prend alors un autre tour lorsque Jean-Marc Chapoulie fait de Google le destinataire transcendant au pouvoir démiurgique dans Monsieur Google à qui appartient la réalité (2012). Ainsi, de la même manière que L'Odyssée mettait en scène les Dieux de la mythologie aux manœuvres des destinées humaines, La Mer du milieu (Mittelmeer) souligne les ambitions décomplexées de contrôle des géants du Web dans notre rapport au monde.

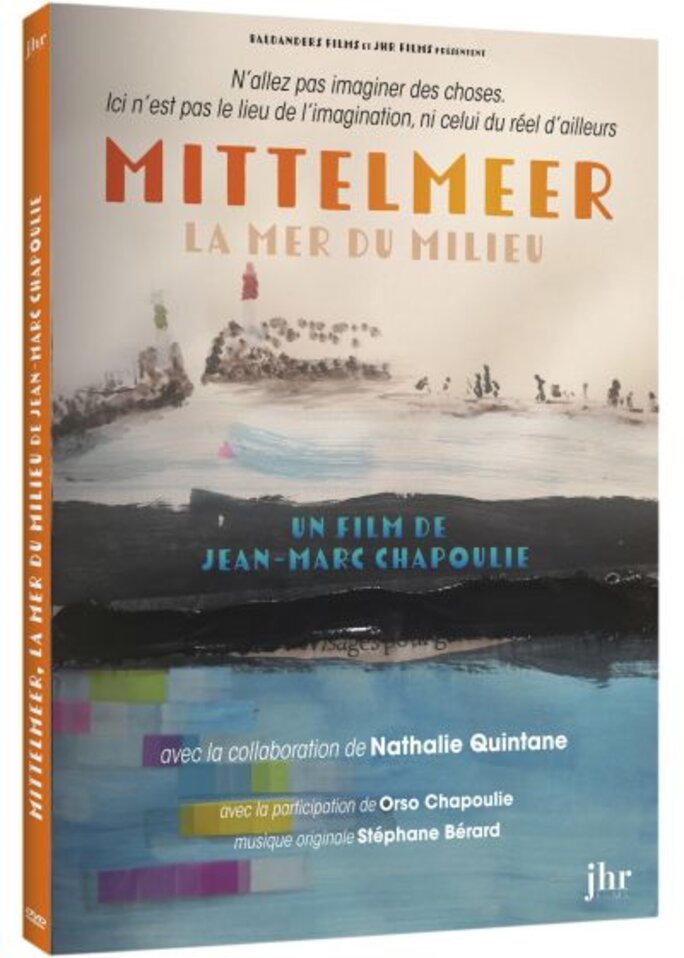

La Mer du milieu (Mittelmeer)

de Jean-Marc Chapoulie

France, 2019.

Durée : 73' (1h13)

Sortie en salles (France) : inédit

Sortie France du DVD : 21 juillet 2020

Format : 1,38 – Couleur

Langues : arabe, français.

Éditeur : JHR Films

Collection : Cinéma différent

Bonus :

Rushs inédits du film (7 min)

La Recette du homard à la mayonnaise (22 min) de Jean-Marc Chapoulie

Monsieur Google à qui appartient la réalité (43 min) de Jean-Marc Chapoulie

Livret du film.