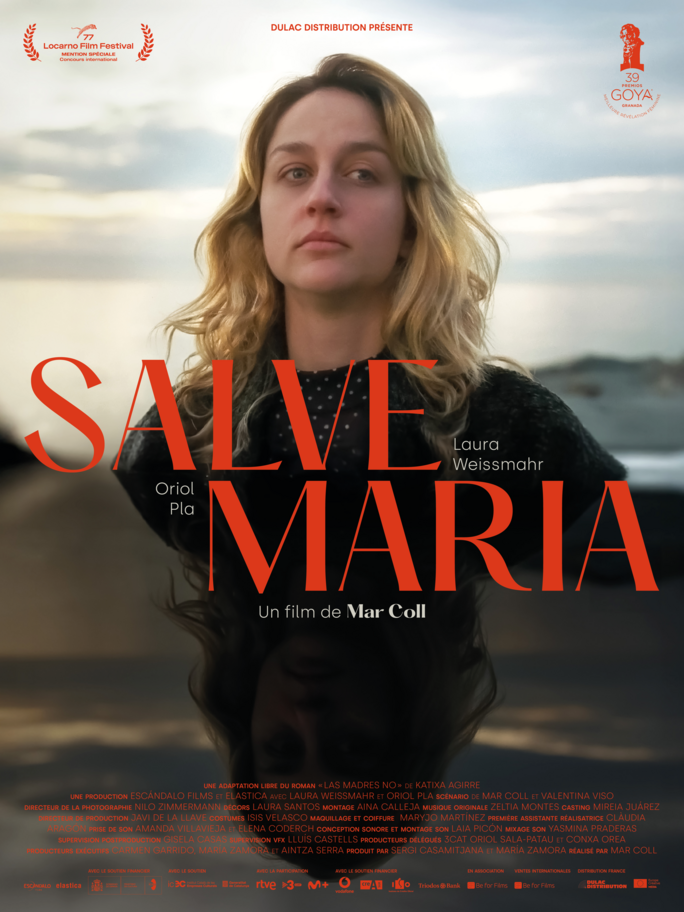

Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Pour entrer dans la vie de votre héroïne, pourquoi avez-vous choisi le thriller psychologique horrifique ?

Mar Coll : Ce film est une adaptation très libre d'un livre qui s'intitule Las madres no de Katixa Agirre. Quand avec Valentina Viso, ma coscénariste et meilleure amie, nous réfléchissions au projet que nous pourrions réaliser, nous cherchions parmi les sujets qui nous touchaient personnellement à ce moment-là. J'avais un bébé d'un an, elle avait deux petites filles et le thème récurrent de nos conversations était la maternité. Nous parlions toujours de la même chose parce que cela occupait toute notre vie. Nous étions occupées par notre travail de mères et il semblait assez évident que la maternité pouvait être un sujet, mais nous avions aussi envie de faire un film qui nous sorte justement de notre quotidien. Nous souhaitions faire quelque chose de différent de ce que nous avions fait jusqu'à présent, qui soit un défi en tant que cinéastes et nous permette d'aborder de nouveaux langages, des histoires qui sortent un peu de notre univers personnel.

Aborder la maternité à partir de notre propre expérience ne nous semblait pas non plus très intéressant. Puis ce roman nous est tombé entre les mains, plus précisément entre les miennes, par hasard. Ce roman pourrait être comparé à L'Adversaire (2000) d'Emmanuel Carrère, à travers un mélange de chronique journalistique, d'essai et de roman. Dans le livre de Katixa Agirre les faits sont inventés mais il ressemble dans sa forme, à ce qui nous a soudainement semblé être une façon originale d'aborder la maternité. Nous souhaitions un point de vue plus réel qui inclurait au moins toute la partie la moins explorée, la plus taboue, la plus sombre, qui existe dans toutes les expériences de maternité, dans une plus ou moins grande mesure.

L'idée de ce roman, avec cette prémisse qui nous conduisait au thriller, nous a semblé à la fois très pertinente pour le raconter et originale pour faire un film qui pourrait attirer l'attention. Pour nous en tant que cinéastes et scénaristes, cette histoire devait nous emmener vers un nouvel univers plus stimulant. Le personnage principal peut être problématique car il rejette son bébé, ce qui est une question délicate qui peut générer un rejet de la part du spectateur.

Avec le recul, nous avons réalisé que pour raconter son histoire, nous devions être très proches d'elle, ne pas faire un film exclusivement sur l'observation et l'analyse, mais pouvoir nous attacher à elle et à son angoisse. L'objectif était de ne pas la juger et même de pouvoir sympathiser avec elle, afin que cette situation apparemment si horrible, si problématique à première vue, puisse au contraire susciter l'empathie, la compréhension et la compassion à son égard. Le genre nous donnait également l'occasion de mieux la raconter, à travers la manière dont elle vit prisonnière de cette peur et de cette angoisse. Le langage, les codes narratifs du genre de l'horreur, de la tension, voire de la défense psychologique et de la terreur par moments, ainsi que du fantastique nous permettaient de raconter cette psychologie si fragilisée du personnage.

C. L. : Salve María est aussi un dialogue avec es références de l'histoire du cinéma comme cet oiseau d'Hitchcock : comment ces références sont arrivées dans la réalisation ?

M. C. : Oui, c'est vrai qu'elles est très présentes dans le film et que le roman comme le film ont pour personnage principal une écrivaine qui écrit un livre sur un fait fictif. Les premières versions du scénario portaient davantage sur la création et l'écriture que sur la maternité. L'importance de la naissance de l'écriture est ainsi restée d'une certaine manière comme une trace archéologique des premiers éléments du film. Il y a quelque chose de ces vestiges de la création, sur l'importance des récits sur ces écrivaines qui nous ont précédés et qui ont écrit, et sur les processus créatifs. La réflexion portait alors sur la similitude entre créer et élever, et comment les deux pouvaient être conciliés, comment l'un nourrissait l'autre, comment la vie et la fiction s'alimentaient mutuellement d'une certaine manière. Tout cet univers, au niveau formel, était également rendu à travers un langage qui se voulait très évident et très expressif, car d'une certaine manière, il mettait en évidence toute cette question cinématographique avec ces références manifestes. C'est aussi pour cela que c'est un film qui plaît généralement aux cinéphiles, car il est fait de références où les codes sont très clairs.

En même temps, ces références sont trompeuses, car le film n'est pas un thriller psychologique conventionnel : dans cette hybridation des genres, il y a comme un plaisir, une célébration du cinéma, une célébration de la création littéraire, un espace de réflexion, un espace de catharsis aussi. C'était pour moi tout à fait intuitif, car je travaille moi-même beaucoup de manière intuitive : je ne veux pas tout intellectualiser tout le temps. D'une manière intuitive, il me semblait que cela s'accordait bien avec le film, car étant une femme qui écrit, même si ce processus créatif est très secondaire par rapport à son processus psychologique, il me semblait logique de raconter le film d'une manière très expressive, d'autant plus que cela m'aidait aussi à raconter son état d'esprit, son anxiété.

Puis le film a évolué et nous avons finalement décidé de faire un film moins intellectualisé et de raconter davantage ce que nous voulions, c'est-à-dire la maternité : nous avons alors ajouté ce conflit qui n'existe pas dans le roman, à savoir le conflit de la mère repentante qui veut ressentir ces pulsions. Ceci rend le jeu de miroirs avec l'infanticide beaucoup plus évident et plus dramatique, car nous avons toujours voulu faire un film qui ne soit pas un film discursif. Nous pensions qu'il y avait déjà beaucoup de publications sur le sujet, qu'en Espagne on en parle. Du moins, c'est ce que nous avions l'impression car lorsque nous sommes devenues mères, nous avons aussi beaucoup lu sur le sujet. Nous voulions alors faire un film qui ne soit pas un essai, mais un film davantage dans l'expérience émotionnelle qui tente aussi de retranscrire toute cette partie si mystérieuse, cette expérience si transformatrice qu'est la maternité : cela nous semblait plus fidèle à notre expérience.

Le film a évolué et s'est rapproché d'une question plus dramatique. Toutes les références sur le cinéma, sur la question métacinématographique, viennent des premières versions dans lesquelles nous étions plus attachées au roman, où cette question de l'écriture et de la création occupe une place plus évidente dans la façon de voir les choses. Tout cela pour dire que ce film s'est fait aussi avec une urgence en lien avec le monde actuel où il y a officiellement plus de liberté mais où il y a aussi ce retour en arrière sur l'imposition d'une définition univoque des femmes. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé récemment aux États-Unis autour de l'interdiction de l'avortement. Alors la réalisation de ce film se ressent comme une urgence où la réalité et le fantastique se sont retrouvés.

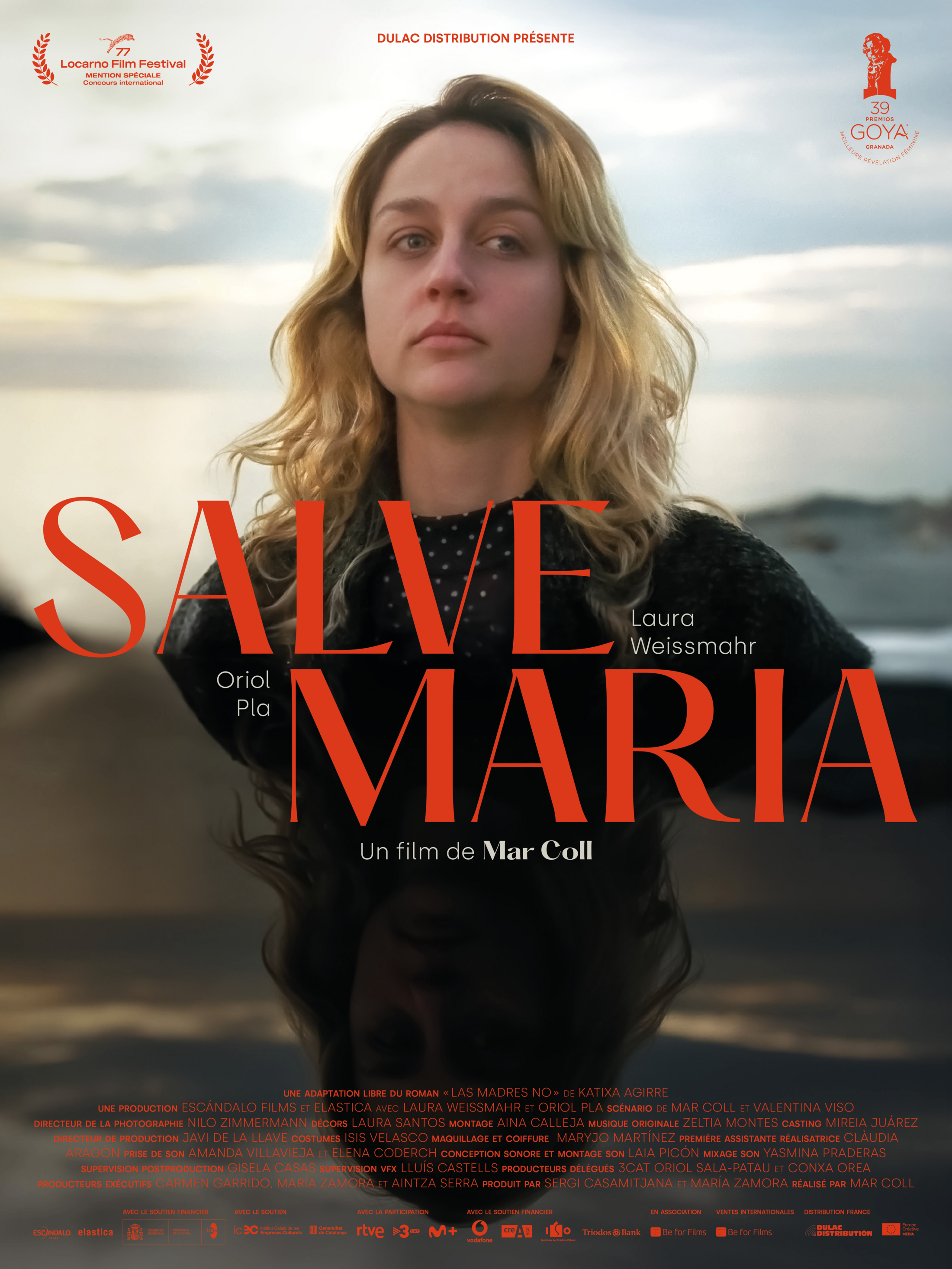

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Cela te permet de parler de ce que tu ressens viscéralement du monde d'aujourd'hui.

M. C. : Oui, il y a clairement une question viscérale, mais cela a plus à voir avec une pulsion personnelle de communication et de catharsis après l'expérience radicale que fut ma propre maternité ou celle de Valentina. Chaque fois que je commence un projet, cela naît toujours d'une émotion, du besoin de communiquer une émotion et un point de vue de vue également, évidemment lié à cette émotion. Dans ce cas, comme la maternité est très émotionnelle, le résultat du film est peut-être beaucoup plus viscéral parce qu'il est lié à des émotions très puissantes. Le film naît davantage de là que d'une question d'agenda politique du moment, ce qui ne signifie évidemment pas qu'il n'y en a pas, car en fin de compte, je suis une personne qui vit dans le monde et je suis évidemment sensible à toutes les questions qui me préoccupent, que je vois et qui façonnent ma façon de voir le monde et mes réflexions.

Ce n'est pas que le cinéma soit toujours lié d'une manière ou d'une autre au moment présent, car il dépend d'un marché et d'une série de facteurs étroitement liés à l'évolution sociale et politique, mais ce n'est pas notre motivation ni notre moteur. Disons que ce n'est pas un moteur aussi politisé, ce qui ne signifie pas que le regard ne l'est pas, mais ce n'est pas ce qui nous motive. Nous ne voulions pas revendiquer une série de choses, mais partager une expérience. Cela ne l'empêche pas non plus de mettre l'accent sur ces citations d'auteures féministes qui ont écrit auparavant et dont les récits, qui étaient très marginaux, ont en quelque sorte permis à ce film d'exister. Si ces femmes n'avaient pas écrit, notre film n'existerait pas. Le fait que ce film et ces récits existent est important pour que le récit dominant écrit jusqu'à présent par les hommes sur ce qu'est censée être l'expérience de la maternité soit plus diversifié et corresponde davantage à l'expérience réelle de la plupart des femmes. Les questions telles que les maternités dysfonctionnelles compliquées existent et sont beaucoup plus importantes qu'il n'y paraît, car elles sont taboues et ce ne sont pas des réalités exposées au grand jour, car les mères elles-mêmes se cachent. Celles qui souffrent de ces dépressions n'en parlent pas

Le film met en avant la nécessité d'aborder certains sujets afin que ces maternités puissent exister sans être aussi traumatisantes et problématiques et qu'elles ne se terminent pas en tragédies comme celle du personnage d'Alice, même si les infanticides ont toujours existé. Bien que le moteur du film ne soit pas tant l'agenda que le partage viscéral d'une expérience personnelle, cela ne signifie pas que le film n'ait pas évidemment un regard politique. Il est intéressant de voir le film sans contexte social, mais lorsque nous voyons ce film aujourd'hui, son rôle a une signification qui va bien au-delà, évidemment, et ce ne sera pas la même chose de voir le film dans un siècle. C'est ce qui est incroyable avec le cinéma : la signification des images varie en fonction de l'espace, du lieu, de la personne, c'est complètement subjectif.

C. L. : J'aime aussi beaucoup l'idée, dans votre histoire, que ce que vit María en tant qu'écrivain, c'est de trouver l'altérité, quelque chose qu'elle ne peut pas se permettre à cause de la situation de cette mère qui a tué ses enfants, qui est très liée à la figure mythologique de Médée. Dans ton film, proposer un personnage comme celui-ci permet au public d'entrer dans un espace très inconfortable et d'affronter ses peurs. Comment s'est passé le travail d'adaptation du livre au film ?

M. C. : Le processus d'adaptation a été long. Il a été difficile de trouver le film parce que le livre n'avait pas d'adaptation littérale. Le roman faisait beaucoup de digressions avec des réflexions sur les infanticides à travers l'histoire. L'écrivaine qui est mère, vit une maternité plus conventionnelle dans le roman, mais n'en reste pas moins ambivalente et devient obsédée par une mère infanticide, ce qui la fait réfléchir à sa propre expérience. Elle entame ses recherches pour écrire ce livre comme moyen d'introspection, de réflexion, de partage et tout ce que l'écriture implique. Nous avons également transformé cette prémisse en film.

L'histoire est la même et il y a toute une réflexion autour de ce qu'est la représentation, comme l'écriture, car lorsqu'il y a ce fait scandaleux, ce meurtre, il y a une première représentation de cette femme comme un monstre, comme l'autre, l'étrangère, la Française, la Martienne. Au moment de la représenter dans le film, nous avons pensé que c'était un personnage qui ne s'incarnait jamais dans quelque chose de très concret, mais plutôt un puzzle de témoignages, de bribes de journaux, de photos où elle apparaît à moitié cachée, un personnage inaccessible, une construction de choses qui peuvent même être contradictoires entre elles, mais qui se voit, surtout pour construire et pour comprendre les angoisses et les peurs de la protagoniste elle-même. Nous nous approchons de María comme María s'approche d'Alice, c'est-à-dire à partir de l'empathie ou du rapprochement, et non pas tant à partir du jugement, ce que font par exemple ces témoignages dans les médias qui la représentent comme un monstre.

Nous comprenons que la bonne littérature ou le bon cinéma est celui qui permet d'humaniser. Humaniser, c'est comprendre l'autre à partir de ce point de vue, non pas celui du monstre, mais celui de l'humain, dans lequel on peut s'identifier et comprendre les raisons ou les circonstances de cet acte horrible, au point de se rapprocher très près, presque jusqu'à l'abîme, de se comprendre soi-même comme une personne capable, dans certaines circonstances, de commettre un acte aussi effroyable. Il y a une réflexion sur l'écriture qui reste très synthétique. Il y a par exemple une scène où elle va dans une église et voit ces figures de monstres peintes sur les murs et où elle rencontre une femme qui donne une explication qui est exactement la même que celle qu'on nous a donnée quand nous sommes allées sur place. En regardant les figures du bestiaire, celle qui nous faisait visiter l'église nous a dit que ces bêtes représentaient un éléphant, même semble être un être qui n'existe pas et se retrouve pour cela monstrueux et effrayant, car comme les personnes de l'époque n'avaient jamais vu d'éléphant, ils le représentaient ainsi. Pour moi, cette réflexion résume un peu cette idée de la représentation dans laquelle on peut rester à ce stade de représenter le monstre, l'autre comme un être que vous ne connaissez pas et donc, comme vous ne le connaissez pas, vous allez toujours le dessiner de manière monstrueuse et caricaturale.

C'est pourquoi il était si important pour nous que la distance entre le public et le point de vue du film soit subjective pour vraiment essayer de comprendre cette expérience que la protagoniste vit, car si vous regardez les faits froidement, cela semble inconcevable pour elle.

Agrandissement : Illustration 3

C. L. : Les lieux de tournage ont une grande importance avec des espaces qui enferment littéralement comme cet appartement et la découverte du village d'Alice qui ouvre à une autre réalité. Qu'est-ce qui a déterminé le choix de ces espaces ?

M. C. : Au début, le film se déroule effectivement dans deux espaces principaux : la maison et le centre de santé qui se trouve près de chez María, où elle se rend aussi bien chez le pédiatre que pour les cours de préparation à l'accouchement. Si elle le pouvait, elle installerait une tente à l'hôpital et vivrait là-bas, car c'est là qu'elle pense que le bébé est le plus en sécurité. L'espace de la maison, je pense qu'il est fondamental, car nous le concevons comme un espace en quelque sorte hostile. En effet, il est petit, sombre, encombré, sans place pour le bébé, avec du désordre. Il nourrit de la claustrophobie d'une certaine manière, mais c'est un espace sûr et c'est là son nid, cet espace sombre où elle est enfermée dans cette dérive problématique.

Le danger est en quelque sorte représenté par cette fenêtre qui s'ouvre sur quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Il faut penser que c'est un personnage qui est pris par la peur que ce bébé avec lequel elle n'a pas de relation, avec lequel elle ne s'attache pas, souffre qu'elle ne soit pas capable de s'en occuper, de le faire vivre. Elle a besoin d'un mécanisme psychologique un peu étrange, car, prise par la peur, elle commence à le surprotéger et créer un espace de contrôle qui a également trait au centre de santé où elle se sent en sécurité et pense que rien ne va lui arriver. Il ne lui manque plus que la présence de son compagnon.

Elle recherche la sécurité et la fenêtre avec cet oiseau représente en quelque sorte ce danger, cette menace qui a peut-être trait à sa propre folie, à sa propre dérive psychologique, à ce qu'elle pense qu'il va arriver au bébé. À un moment du récit, elle décide d'aller affronter ce monde extérieur, ce danger représenté par Alice, d'aller vers l'abîme, de comprendre ce qu'est cette obscurité, et même si c'est une ouverture sur le monde, cela reste pour nous un extérieur hostile et menaçant.

C. L. : María est un nom très fort par son poids biblique du parangon de la femme faite mère. Le film semble ainsi proposer une alternative par rapport à la culture chrétienne et à sa vision de la femme.

M. C. : En fait, c'est quelque chose dont nous nous sommes rendu compte en écrivant. Au début, le personnage s'appelait Nerea, parce que dans le roman en tant que narratrice, elle n'a pas de nom. Nous avons choisis Nerea parce que c'est un nom basque. Cependant, nous avons réalisé que le film avait toute une lecture liée à la tradition catholique dans laquelle nous traînons toute une relation à la culpabilité, avec le péché. Nous avons vu que c'était l'histoire d'une femme qui se sent dans le péché, pour ainsi dire, c'est-à-dire qu'elle se sent fondamentalement coupable, où la culpabilité est liée à la maternité. Je me souviens de cours postnataux où l'on nous disait que lorsqu'une mère naît, la culpabilité naît. Car nous avons toujours l'impression de ne jamais être à la hauteur de la mission sociale, divine et humaine à laquelle nous sommes confrontées.

Alors toute cette question de la culpabilité était racontée d'un point de vue très catholique, dans le sens où le chemin semblait être le suivant : il y avait les tentations, la pénitence, la confession, des étapes qui marquaient le parcours du personnage et qui avaient beaucoup à voir avec la gestion de la culpabilité dans la culture catholique. Nous avons alors trouvé intéressant de le mettre en valeur et de changer le nom pour María, car nous pensions également qu'il faisait référence à la mère, à ce que la tradition catholique a instauré en nous comme définissant ce que doit être la mère. Cette mère si dévouée et si sacrificielle qu'elle est même vierge, ne représente rien d'autre que cela. Elle n'est rien d'autre dans la vie qu'une mère, et cela nous a semblé à nouveau pertinent de faire référence à tous ces récits qui ont précédé et qui ont façonné nos attentes en tant que femmes : ce que doit être la maternité, non seulement les récits des hommes, mais aussi les récits religieux. C'est ce que nous avons projeté dans nos maternités, et il nous semblait important également de mettre sur la table, dans l'équation de tout ce mélange de choses, l'idée que Marie reste une figure qui pèse très lourdement.

Le film est comme un parcours pour trouver un nouvel équilibre pour être vraiment mère, et avoir vraiment de la place pour un autre enfant. Pour la plupart des gens, comme nous l'avons accepté et assumé pendant des générations, le père peut être cette figure qui se détache de la famille, qui n'apparaît que certains week-ends, qui s'occupe de la garde 25 ou 30 % du temps, qui ne sait jamais si le pédiatre a prescrit tel ou tel médicament, ou ne sait pas qui est son professeur ni quelle classe il suit, et tout cela est accepté, et à l'inverse, quand on voit un père qui sait tout cela, on a l'impression que c'est le meilleur père de la planète ! Et pourtant, le fait que ce soit l'inverse, que les rôles soient inversés, reste pour beaucoup de spectateurs et spectatrices une image choquante et provocante, car la mère a toujours été considérée comme inconditionnelle, c'est elle qui doit répondre, c'est elle qui est véritablement le pilier sur lequel repose cette nouvelle vie.

La fin du film est douce-amère, car nous ne pensons pas non plus que María soit complètement heureuse de sa situation. Elle aurait sûrement préféré que sa maternité soit plus heureuse, plus conventionnelle, comme elle l'avait espéré, et non une maternité aussi compliquée, avec toute cette dépression. Elle a encore quelques difficultés à créer des liens avec son fils, car elle est traumatisée. Ce que nous voyons finalement, c'est un processus de rétablissement, de guérison, qui commence et dont nous ne savons pas où il va mener.

Agrandissement : Illustration 4

Salve María

de Mar Coll

Fiction

111 minutes. Espagne, 2024.

Couleur

Langues originales : catalan, espagnol, français

Avec : Laura Weissmahr (María), Oriol Pla (Nico), Giannina Fruttero (Ana), Clara Garcés (Matrona), Magali Heu (Alice), Belén Cruz (Mare Maria), Neus Moscardó (Dona d'Arties), Maria Garrido (l'agent littéraire), Karim Belayane, María Samblás, Xavier Porras (Fran), Sarah Perriez, Julie Maes, Elisenda Segués, Kian España, Joan Codina, Ramon Pros, Marta Fons, Xavier Pàmies, Estefi García, Mònica Barrio, Rubén Ruiz García, Rosa Eugenia Rojas, Paula Gapo, Patrícia Mendoza, Miquel Simó, Ramon Giró, Helena Torra, Eugenia Ferrer Camacho, Sam Avtaev, Oscar Walls

Scénario : Mar Coll et Valentina Viso, d'après le roman Las madres no (2019) de Katixa Agirre

Images : Nilo Zimmermann

Montage : Aina Calleja

Musique : Zeltia Montes

Son : Amanda Villaveja, Elena Coderch

Directeur artistique : Laura Santos

1re assistante réalisatrice : Clàudia Aragon

Effets spéciaux : Lluís Castells

Costumes : Isis Velasco

Maquillage : Mary Jo Martínez

Casting : Mireia Juárez

Scriptes : Sara Fantova, Celia Giraldo

Production : Sergi Casamitjana, Aintza Serra, María Zamora

Production exécutive : Carmen Garrido Vacas, Aintza Serra, María Zamora

Production déléguée : Conxa Orea, Oriol Sala-Patau

Sociétés de production : 3Cat, Be For Films, Crea SGR, Elástica Films, Escándalo Films, Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Instituto de Crédito Oficial (ICO), Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Movistar Plus+, Radio Televisión Española (RTVE), Triodos Bank, Vodafone

Distributeur (France) : Dulac Distribution

Date de sortie salles (France) : 20 août 2025