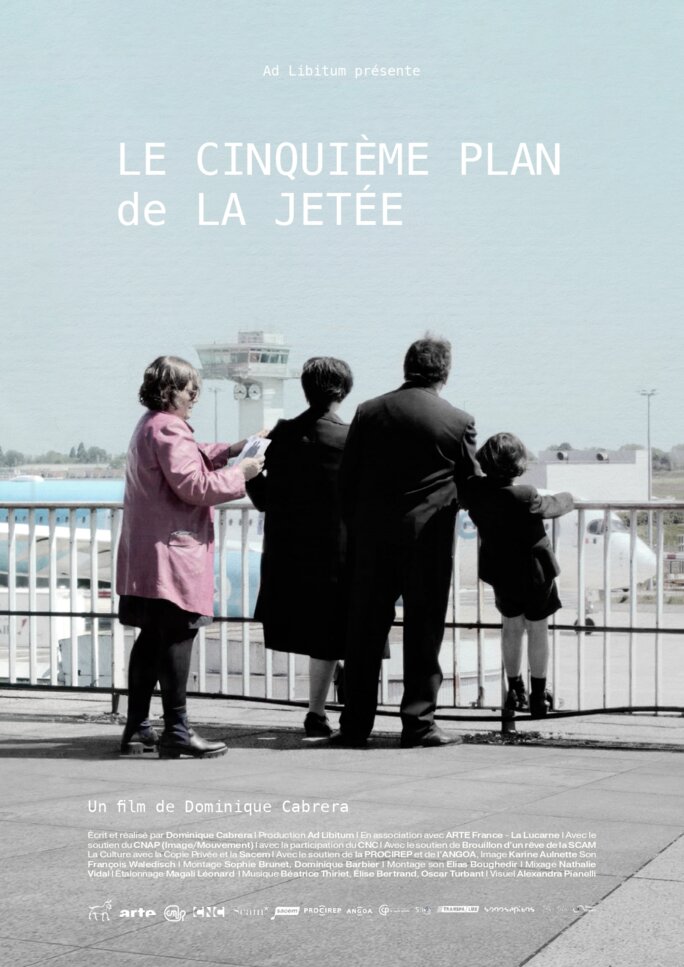

Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Vous passez librement au fil de votre filmographie de la fiction au documentaire, sur des projets inclassables, comme cette enquête sur un plan d'un film mythique de l'histoire du cinéma où se trouvent mêlés à la fois le familial et le collectif de toute une époque en multiples couches de lectures et d'interprétations.

Dominique Cabrera : Si je réfléchis à comment ce film s'est fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ce fut comme un coup de foudre. Lorsque l'on tombe amoureux de quelqu'un dans un coup de foudre, on a la vision en fait inconsciente que c'est juste. C’est exactement cela... Après, dans le temps, ça se déplie et ça nous est confirmé que c’était juste mais on n'a pas fait un raisonnement en une fraction de seconde. Et là, c'est ça qui s'est passé, ça s’est imposé et je n'en reviens toujours pas.

Pourquoi je me suis passionnée à ce point pour cette histoire ? Personne ne voulait spécialement que je fasse ce film. Et ça m’a emportée, c'était comme le tissage en fait de plusieurs fils que j'ai entrelacés pendant des mois et des mois. Il en résulte un film qui essaye d’organiser des circulations, des échos entre des strates de la vie, du cinéma et de la vie intérieure.

C. L. : Quand vous commencez à filmer, vous ne savez donc pas encore tout ce que vous allez découvrir par la suite ?

D. C. : J'ai vu le message de mon cousin et je me suis mise à chercher autour du film, à faire des essais, à commencer à tourner un peu, à me documenter, à faire des rencontres. J'ai trouvé des éléments singuliers étonnants mais aussi quelque chose qui résonnait comme une histoire commune. J'ai un petit peu filmé avec mon téléphone, et puis j'ai réalisé un long travail de recherche avec ma petite équipe. J'ai fait beaucoup de photos. J’ai écrit un texte. Mais on ne trouvait pas d'argent pour faire le film.

Quand l’engagement de La Lucarne sur Arte s’est déclenché, cela m’a permis de tourner vraiment le film alors que j’avais plus ou moins renoncé à le faire et je pensais à écrire un livre.

Argos, la société de production du film La Jetée, a ensuite été vraiment soutenante en facilitant le dialogue avec les ayant-droits constitués des nombreux héritiers de Chris Marker pour que nous puissions citer suffisamment La Jetée.

Trouver le lieu extraordinaire de l’Etna à Montreuil a également été décisif, à la fois pour la qualité de l’accueil mais aussi pour ce que cet endroit dégageait comme aura, comme une sorte de chambre noire de communication entre le passé et le présent, peut-être l’avenir.

C. L. : Peut-on voir dans votre film un hommage à une figure atypique de l'histoire du cinéma ?

D. C. : C’est devenu évidemment comme un hommage à Chris Marker que j’admire, mais c’est surtout d’abord une nécessité. Faire ce film-là. Chercher ce qui pouvait être contenu dans cette image, le cinquième plan.

C’est en faisant le film, qu’il m'est apparu que je devais donner à comprendre qui était le cinéaste et ce que c’était que ce film La Jetée.

J'ai senti que La Jetée était d’une certaine façon comme une sorte de représentation de Marker par lui-même. C'est ce que dit Hélène Châtelain à la fin : « le film est la représentation la plus intime de ce qu'il était ». Cela m'a touché, évidemment. En rencontrant toutes ces personnes, et bien plus que celles qui sont dans le film, qui ont connu Marker, j'ai eu le sentiment de m'approcher un peu de lui, autant que possible. Pas tant que ça, il reste très secret, le secret.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : En effet, avec cette histoire-là, vous faites entrer quand même Chris Marker dans votre famille.

D. C. : Oui, c'est vrai. Ce n'est pas que je le fais entrer, c'est qu'il est là. À cause, grâce à ce plan, le cinquième. On se relie. Je me relie à ma famille également. Et eux se relient les uns avec les autres.

Ils se déplacent pour venir à l’Etna participer au film. Ils sont ensemble dans le film et dans le lieu.

Par rapport aux films documentaires que j'ai faits jusque-là, c'est complètement différent. On est dans un espace fictionnel, dans un studio où je demande à ma famille de venir. Les membres de ma famille ne sont pas filmés par surprise : ce n'est pas du cinéma direct, c'est absolument l'inverse.

Tout le monde est volontaire pour venir et je les mets dans une situation théâtrale. Je leur montre des images et ils réagissent. J'avais un problème de mise en scène dans ce film : comment mélanger les images souveraines et extraordinaires de La Jetée avec une enquête, avec mes images ? C'est là que j'ai pensé à 2084. L'hommage à Chris Marker passe par là aussi, 2084, un court métrage qu'il tourne dans une sorte de salle de montage, dans le noir pour le centenaire du syndicalisme, à une époque où je le connaissais un peu.

J'ai pensé construire cette salle de montage avec Raymond Sarti mon ami décorateur. Et puis j'ai été à l'Etna pour regarder des images en 35 mm sur une table de montage et j'ai vu que c'était le lieu dont je rêvais pour tourner. C'était l'espace mental que j'avais en tête. Un espace où les images hétérogènes. pouvaient cohabiter. Encore une coïncidence, il y en a eu beaucoup.

C'est vraiment bizarre parce que je n'aurais jamais dû aller à l'Etna, et c’est comme s'il y avait eu une espèce de force qui nous y a conduisait.

Je voulais que ce studio où l'on tourne soit un lieu qui représente notre enquête et que les personnes qui étaient là, soient comme des échos des voyageurs du futur dans La Jetée. Par exemple, la jeune femme que l'on voit le plus, était stagiaire dans ma petite société de production. J'ai vu que son visage ressemblait au visage des femmes dans les films de Marker, aussi je lui ai proposé de la faire apparaître dans le film. Je n'ai pas choisie, c'est la vie qui me l'a apportée.

En fait, on est entrés avec ce film dans un système de correspondances générales qui fait penser aux histoires d'amour où les événement semblent prendre sens, être comme une confirmation du destin qui nous a fait tomber amoureux.

C. L. : C'est aussi le talent des cinéastes de savoir capter dans le quotidien, dans tout ce qui nous entoure, du récit, du sens.

D. C. : Oui, c'est vrai. Je passe une partie de mon temps à essayer de faire ça. Par exemple, je fais des photographies tous les jours au même endroit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois il y a une photographie, belle pour moi, souvent métaphorique, ouvrant sur du romanesque. Il y a toujours quelque chose, une couleur, l'impression qui excèdent le côté trivial, comme si nous étions en correspondance avec des espaces imaginaires, mythologiques. Bien sûr que je le saisis, mais tout de même, c'est là, je ne le crée pas ex nihilo.

C. L. : Dans La Jetée de Marker, on découvre que les personnes ne sont pas forcément informées que Chris Marker fait la photo. Ainsi, ce sont des photos documentaires qui sont ensuite présentées dans le film comme de la dystopie. Et vous, vous venez rappeler que ce film-là, c'est aussi une attente des populations de Pieds Noirs à cet endroit de leurs proches. Je pense que c'est peut-être ce qui vous relie aussi à Chris Marker : la force de la photographie qui fige le temps.

D. C. : Oui, j'adore. À partir du moment où l'on fait une photographie, on va chercher ce qu’il y a dedans, chercher à voir, encore et encore. Chris Marker a dit que l'on ne sait jamais ce qu'on filme. Si je regarde l’image sous un autre angle, je vais voir sûrement quelque chose d’autre que ce que je croyais avoir filmé. Et là, en l'occurrence, ça a été tout le temps mon vertige. Quand on a vu que dans La Jetée il y avait dans une vitre l'ombre de Marker, c’était magique.

J'espère bien, d'ailleurs, que lorsque l'on va sortir le film au cinéma, quelqu'un, un jour, va venir me voir en me disant « Voilà, j'ai retrouvé une photo de moi enfant à Orly. Et regardez derrière, on voit qu'il y a Chris Marker qui a été photographié. » Ou alors, moi, enfin nous, notre famille.

Le vertige du cinquième plan c’est que mon cousin et ses parents avaient été captés à leur insu peut-être et figuraient dans un chef-d'œuvre. Je pense que si mon cousin s'était reconnu dans un autre film, ou même dans un autre décor de La Jetée, cela n'aurait pas déclenché cette pulsion irrésistible de faire un film à partir d’un élément si ténu. Cet endroit-là, la jetée d’Orly, est un lieu très spécial, au-dessus du sol, dans le ciel, un lieu d'attente, d'espoir, de déception, de vide. Le lieu de notre arrivée en France.

Par moment, j'ai vraiment pensé que Marker, involontairement, bien sûr, me faisait signe. Quelque chose comme ça, c'est si bizarre.

C'est complètement fou : il filme et photographie un petit garçon dont toute la famille est née dans le même village en Algérie que son acteur principal. Peut-être qu'il était comme un médium. Certains disaient qu’il semblait être un extraterrestre, il était capable de sentir, saisir les circulations souterraines, les forces romanesques qui nous animent ! Je ne sais pas comment le dire. C'est si troublant.

C. L. : Pour prouver l'existence du lien familial tout cela, vous auriez très bien pu demander des analyses génétiques mais vous ne le faites pas et la preuve passe avant tout par la force d'interprétation de l'image qui prend le dessus de la science.

D. C. : J'ai émis l'idée que les membres de ma famille pourraient le faire. Ils ne l’ont pas fait pour le moment. Ainsi cela restait indécidable, c'est-à-dire qu'ils pouvaient y croire et ne pas y croire en même temps, contrairement à la lecture d'un test ADN. Dans la photographie, il y a cet indécidable. Quand Jean-Henri dit, « c'est ma mère ! C'est eux, je les reconnais. » Cela reste sa parole, son imaginaire pour lui et pour nous. C'est complètement différent d'une forme de preuve scientifique.

Il y a eu beaucoup de recherches sur d'autres éléments que, finalement, je n'ai pas utilisés pour essayer de cerner les thématiques de La Jetée et celles de notre histoire familiale ainsi que l'émergence de la parole politique sur l'Algérie. Il y avait beaucoup de fils à tisser dans toute cette histoire.

Agrandissement : Illustration 3

C. L. : Vous osez avec ce film aller sur un terrain plus expérimental de forme de récit : ce n'est pas anodin de prendre ces risques alors qu'au cours de votre filmographie vous auriez pu vous contenter de poursuivre des sujets et des formes du cinéma pour lesquels vous avez rencontré un succès public et critique.

D. C. : Oui, c'est vrai mais j'aime les expériences. Ça m'ennuie, franchement, de reproduire les choses que j'ai déjà faites, de répéter... Du côté des membres de ma famille, je les ai pour la première fois invités à collaborer au film. Cela fait un vrai changement dans ma manière de faire des films avec eux.

Aussi un des trucs qui était amusant, nouveau pour moi, c'est que le film conjugue des styles, des manières de faire. Au moment où je saisis par exemple une révélation de ma mère, on est dans le cinéma direct. Il s'agit de capter ce qui est en train de se passer, parce que ça ne se repassera pas. Alors que d'autres fois, on est dans l'essai, l'enquête, sur des archives, l’entretien, la lecture, presque la fiction. On a déjà discuté de telles choses avec quelqu'un qui le refait pour nous, etc. On a utilisé ces différents modes d'écriture.

C. L. : Vous avez aussi dévoilé l'histoire tue pendant longtemps, notamment par les cinéastes de la Nouvelle Vague, de la situation des Pieds-Noirs arrivant en France.

D. C. : J'ai cherché dans les autres films de Marker. J'ai cherché dans Le Joli mai, puisque c'était la même année que La Jetée, ce qu'il pouvait y avoir sur la guerre d'Algérie et les Pieds-Noirs. Et dans l’histoire de ma famille, le fait qu’on allait à Orly voir si d’autres Pieds-Noirs arrivaient et si on les connaissait dit ma mère. Relier leur douleur d’exilés et l’engagement politique de Marker et de ses amis pour l’indépendance de l’Algérie. Finalement, les personnes que j'ai filmées ont été réactifs à la manifestation de Charonne. Et nous nous sommes concentrés là au montage.

J’ai essayé de faire monter la présence de l’Algérie au fur et à mesure du récit. Leurs présences, les présences. Cette année-là, Marker a réalisé Le Joli mai, un film très important et encore avec Hélène Châtelain. Il a fait ces deux films magnifiques avec elle.

Ce serait bien qu'un jour quelqu'un fasse un livre, un film à propos d’Hélène Châtelain : c'était une femme extraordinaire que j’ai en quelque sorte rencontrée en faisant le film. Je l’avais croisée à Montreuil, elle habitait tout près de chez moi mais je ne lui avais jamais parlé.

Je me suis en quelque sorte reliée intimement en réalisant ce film à une certaine histoire du cinéma. Du cinéma de gauche, documentaire et fiction. J'ai saisi la coïncidence. J'ai connu Marker, parce qu’il était le fondateur, le « dieu caché » d’Iskra où j’ai fait mes premiers films. Là, j’essaye de m’approcher tout près, au cœur de l’œuvre, dans l’indicible. J’admirais ses films, mais peut-être surtout sa manière de chercher toujours, d’être au centre de son œuvre, de ce qui comptait vraiment. En contact avec soi-même et avec le monde. Cette place toujours mouvante que j’essaye de trouver, d’habiter. On pense au bouton du contact de l’appareil photo, aux planches contacts. On peut aussi penser au tact.

Agrandissement : Illustration 4

Le Cinquième plan de La Jetée

de Dominique Cabrera

Documentaire

97 minutes. France, 2024.

Couleur

Langue originale : français

Scénario : Dominique Cabrera, Edmée Doroszlai

Images : Karine Aulnette, Magali Léonard, Mariana Potier

Montage : Sophie Brunet, Dominique Barbier

Musique : Béatrice Thiriet, Elise Bertrand, Oscar Turbant

Son : François Waledisch, Elias Boughedir, Nathalie Vidal

Production : Edmée Doroszlai

Société de production : Ad Libitum

Distributeur (France) : Les Alchimistes