Pour évoquer la figure mythique de l'inventeur de l'imprimerie, Philippe Manoury et son librettiste, l'écrivain Jean-Pierre Milovanoff, préfèrent au récit biographique la parabole, le fragment métaphorique. En alternant les scènes historiques (le procès de Gutenberg en 1455) et les saynètes antiques (l'invention de l'écriture cunéiforme dans l'Empire Sumérien) ou contemporaines (traitant tour à tour des nouvelles technologies et du détournement des inventions des scientifiques à des fins moins nobles), La Nuit de Gutenberg — qui ouvre la saison de l'Opéra National du Rhin, associé pour la première au Festival Musica — suit une démarche plus distanciée, plus brechtienne. On peut penser occasionnellement à la Vie de Galilée de Bertolt Brecht...

Hélas, c'est là que la bâts blesse : car n'est pas Brecht qui veut. Et le livret est d'une indigence affligeante. Démonstratif et sentencieux, il n'est qu'une succession d'imageries d'une platitude navrante, aussi peu inspirées qu'elles sont lourdes. Chaque scène est ainsi l'occasion d'insister niaisement sur, tour à tour, le génie humain (Gutenberg) en butte avec l'opinion publique réactionnaire, ce même génie humain détourné par son usage — par le genre humain dans son ensemble —, ou sur la duplicité du verbe écrit, la dépossession et le détournement des idées et du beau. Plus tard, on nous rappelle que l'invention de l'imprimerie est aussi à l'origine de toute une bureaucratie qui n'est qu'une étape sur le chemin du totalitarisme — et bientôt plane sur la plateau le spectre de Big Brother — : papiers d'identité, vrais, faux ou absents, fichage et espionnage des populations. Puis c'est au tour des autodafés, que l'on met dans le même sac (ou presque) que les nouvelles technologies numériques - le tout noyé dans un discours du genre : « la guerre, c'est mal », ou « les jeux vidéos ne sont là que pour l'asservissement total des esprits ». Nulle métaphore, nulle parabole, nulle poétique pour faire passer le message. Bref, ce n'est pas seulement le livret, c'est le propos lui même de l'ouvrage qui agace par son simplisme primaire : ce n'est que démonstration paternaliste et donneuse de leçon, sans aucun sens de la dramaturgie. C'était d'ailleurs déjà le cas de la précédente incursion de Philippe Manoury dans le domaine plus ou moins lyrique : On-Iron (2006), un spectacle musical, pour voix solistes, chœur mixte, percussion, électronique et vidéo, débitait lui aussi avec un sérieux désarmant des fragments d'Héraclite sans aucune considération pour l'intellect de son public.

Philippe Manoury n'est du reste pas le seul compositeur aux choix de livret malheureux ou maladroits. Voilà un peu plus de trente ans que les compositeurs d'avant-garde se réintéressent au genre lyrique (un genre qu'ils avaient plus ou moins abandonné à l'issue de la Seconde Guerre Mondiale ou lui préférant souvent un autre format scénique, celui du théâtre musical, bien plus souple, libre et susceptible d'une réflexion sociologique ou politique), et les exemples sont trop nombreux depuis de livrets indigents, dramatiquement impossibles ou intellectuellement insultants. À qui la faute ? On ne saurait le dire réellement. Peut-être en partie à Wagner qui, en imposant ses propres livrets pour ses opéras, a éliminé de fait une profession pourtant essentielle, celle de librettiste (rappelons-nous Lorenzo Da Ponte, par exemple), tout en faisant accepter au monde lyrique que le compositeur est capable d'écrire lui-même ses livrets et qu'on doit le laisser faire. De là, le niveau de tolérance s'est peu à peu abaissé et on a fini par tout accepter. Peut-être aussi à l'hyper-spécialisation des artistes d'aujourd'hui, qui déconnecte de fait les diverses avant-gardes artistiques : combien de compositeurs aujourd'hui sont réellement au courant de ce à quoi ressemble l'avant-garde théâtrale ou littéraire aujourd'hui ? Combien, comme le compositeur Jacques Lenot, osent s'attaquer à un Jean-Luc Lagarce (J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, de Jacques Lenot créé en 2007 à Genève), un Koltès, un Novarina ou un Melquiot ?

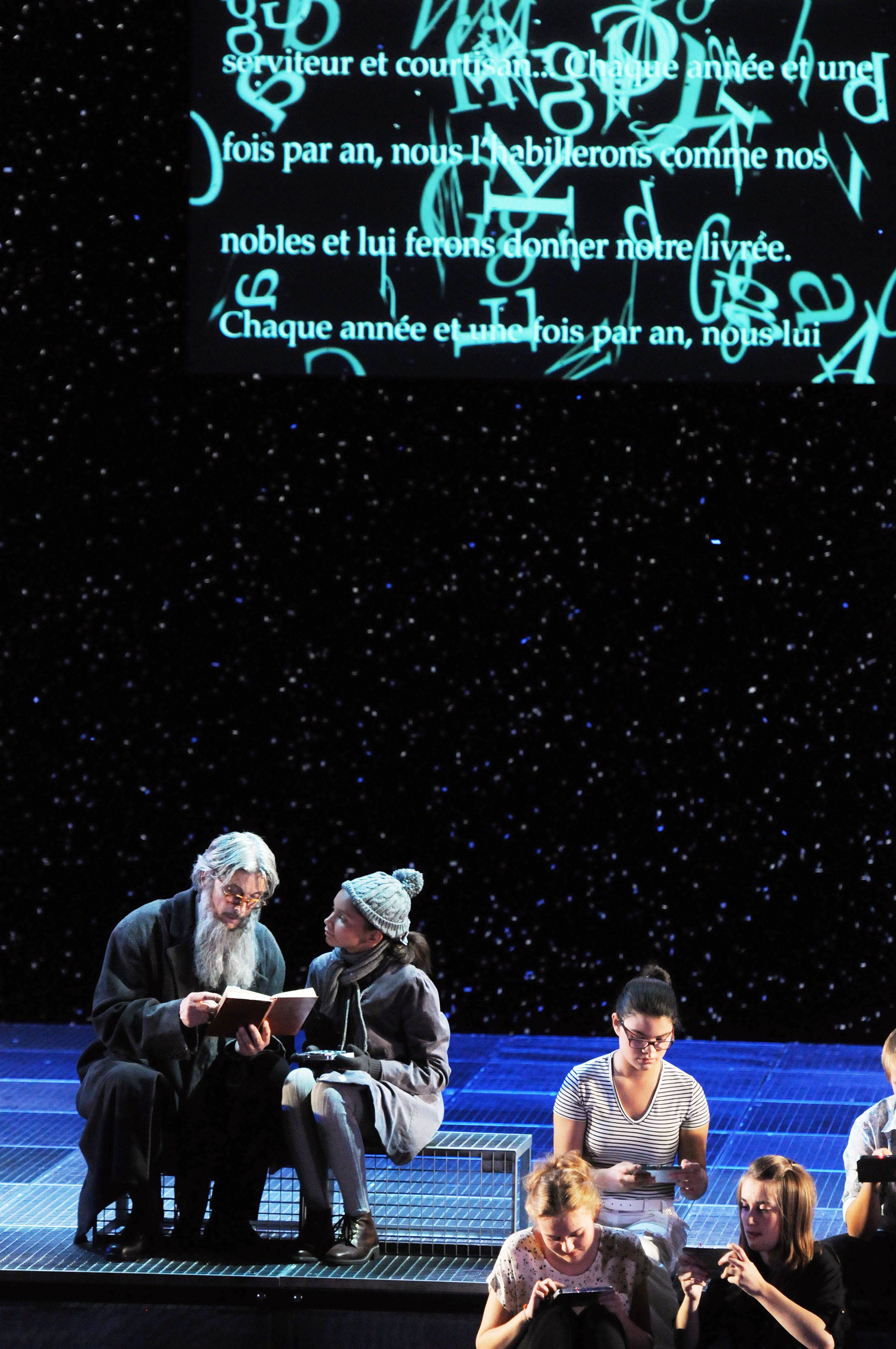

Cette pauvreté dramatique de La Nuit de Gutenberg, que n'améliore pas la mise en scène néonisée et pleine de paillettes de Yoshi Oïda, est d'autant plus attristante que la musique est absolument superbe — témoignant de l'extraordinaire métier de Philippe Manoury. Et cette musique — ce fabuleux foisonnement orchestral, servi à la perfection par Daniel Klajner à la tête de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg et que rehausse encore l'électronique Made in Ircam de Serge Lemouton — sauverait presque le spectacle.

Chacune des douze scènes de l'ouvrage a une identité musicale propre, qui contribue par sa force à l'équilibre et à la cohérence du tout. Après un prologue tout en nuances, le procès de Gutenberg est illustré par un mouvement urgent, impérieux, incroyablement rythmé, suivi - pour suggérer la révolution que représente le livre imprimé - d'un admirable madrigal « littéraire » : comme un chœur à l'antique qui mêlerait les œuvres littéraires en une polyphonie magnifique de langues et de textes (avec en prime une petite référence à Mallarmé qui sonne comme un hommage à Pierre Boulez, l'un des maîtres de Manoury). Même les scènes les plus calamiteuses, évoquant les autodafés ou la guerre, s'accompagnent d'un tissu musical d'une délicatesse et d'une puissance rares.

Bref, là où échoue le livret, la musique réussit brillamment.

> Opéra National du Rhin, le 24 septembre 2011

Photos : Alain Kaiser