Angers Nantes Opéra

L'œuvre scénique de Béla Bartók est, disons-le, assez limitée. Trois œuvres en tout et pour tout : deux ballets (Le Prince de bois op. 13, composé entre 1914 et 1916, et Le Mandarin merveilleux op. 19, terminé en 1919 et créé en 1926) et un opéra (Le Château de Barbe-Bleue op. 11, composé en 1911 et créé en 1918 suite au succès du Prince de bois). Une oeuvre certes réduite, mais plus qu'exceptionnelle, sur laquelle Angers-Nantes Opera revient, avec la double production du Mandarin merveilleux et du Château de Barbe-Bleue, déjà présentée en 2007.

Ainsi présentés l'un après l'autre, les deux ouvrages dialoguent et se répondent comme les deux faces d'une même médaille, avec pour thème central, la séduction, l'appétit insatiable (qu'il soit désir charnel ou curiosité) et sa satisfaction nécessairement fatale.

LE MANDARIN MERVEILLEUX

Angers Nantes Opéra

D'abord le Mandarin merveilleux : une histoire de fille perdue, que trois petits malfrats poussent à séduire le chaland pour mieux le dépouiller, et dont l'une des victimes, le fameux Mandarin, s'amourachera jusqu'à s'y perdre corps et âme. La chorégraphie de Lucinda Childs — créé par le Ballet de l'Opéra National du Rhin en 2004 — fait de la jeune fille une véritable Lulu — avec tout l'attirail nécessaire, de la coiffure à la Louise Brooks à la fraîcheur sombre de femme-enfant —, jouet de cupidité en même temps qu'objet de désirs. De facture classique, agrémenté de lumières aux couleurs vives et franches, le ballet n'est toutefois pas à la hauteur de la partition, superbement servie par Daniel Kawka à la tête de l'Orchestre National des Pays de la Loire. Si sa narration est plus ou moins efficace, son développement n'atteint pas le merveilleux, quasi « surréaliste », de la musique de Bartók. Ses références, qui convoquent aussi bien le ballet classique que la comédie musicale américaine, ses suggestions d'ouverture et de contrepoint, forment un mélange certes cohérent, mais finalement assez plat, et sans refléter non plus la violence à la fois extrême et hallucinée du discours musical. On le regrette d'autant plus que, dans la fosse, le chef Daniel Kawka tire habilement partie de l'acoustique malaisée de la Cité des Congrès de Nantes (on ne ressent guère qu'un petit défaut d'équilibre et de clarté entre les différents plans orchestraux, petit défaut qui s'atténue grandement au cours de la soirée) : sa baguette est nerveuse, dynamique et charismatique à souhait, et le soin qu'il apporte à la palette orchestrale est proprement admirable : les timbres sont magnifiques, sensuels et dramatiques à la fois.

Du point de vue strictement musical, la soirée est du reste une réussite pleine et entière. Dans Le Château de Barbe-Bleue, l'orchestre fait à nouveau preuve d'une d'efficacité narrative, et d'une sensibilité musicale en parfaite harmonie avec la dramaturgie. Tout à tour expressionnistes et impressionnistes, mais toujours indubitablement bartokiennes, ses couleurs et atmosphères sont un écrin parfait pour Jeanne-Michèle Charbonnet (Judith) et surtout pour Gidon Saks (extraordinaire Barbe-Bleue, à la prestance tout à la fois sombre et digne et à la voix ténébreuse et tendre).

Le château de Barbe-Bleue - interview de Daniel Kawka

Angers Nantes Opéra

Remarquable duo de metteurs en scène, Patrice Caurier et Moshe Leiser s'empare du conte de Barbe-Bleue revu par Bartók et son librettiste Bela Balazs, en le considérant par le petit bout psychanalytique de la lorgnette. Une posture certes intéressante, mais néanmoins risquée : l'opéra s'y réduit à une métaphore du couple. Les portes que Judith veut absolument voir ouvertes sont celles de la psyché de son mari fraîchement épousé, celles de son jardin secret et de son placard (où moisissent non pas un, mais trois cadavres : ceux de ses mariages précédents), et leur ouverture ne peut mener qu'à la mort du couple.

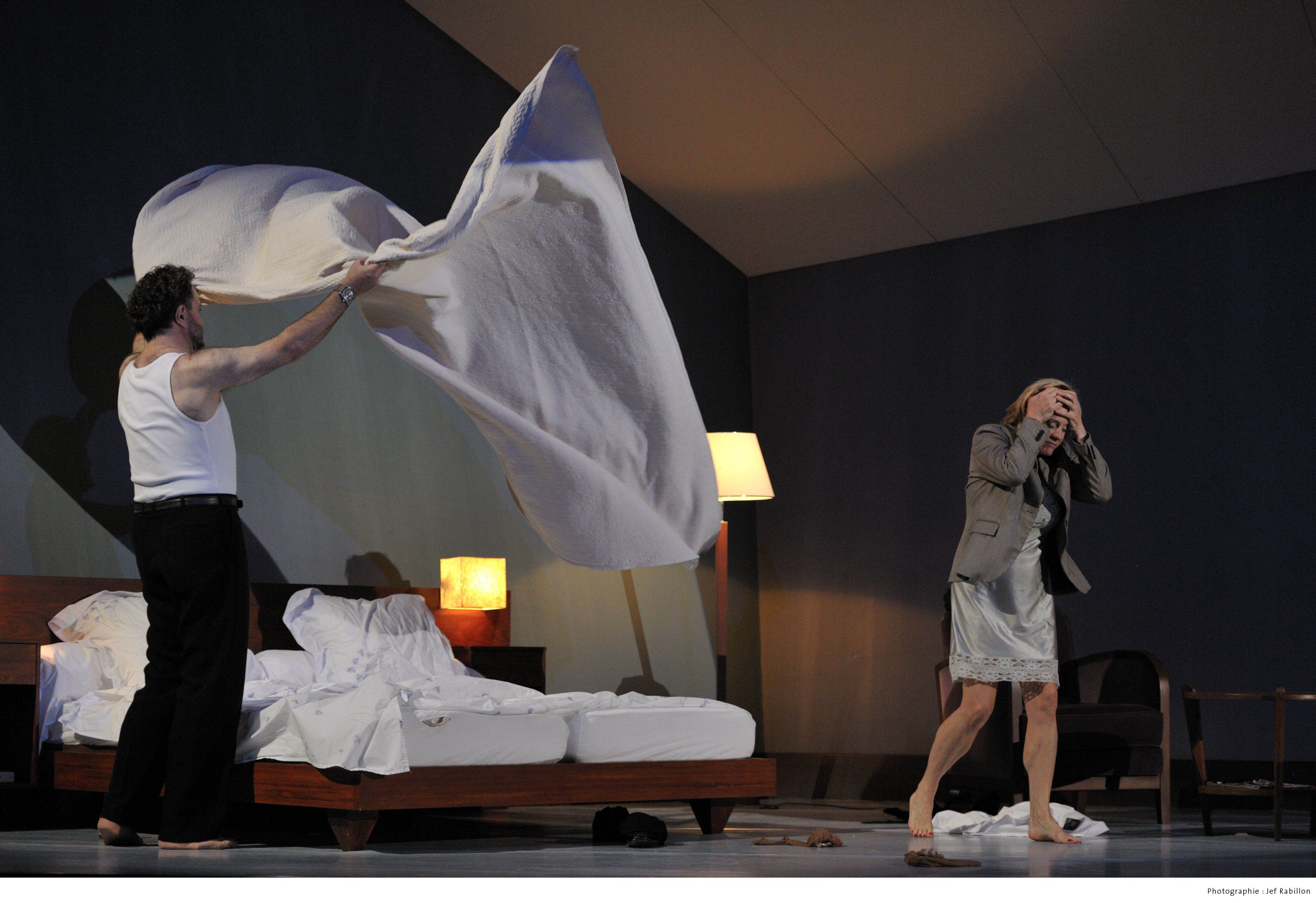

La scène est dans une chambre d'hôtel anonyme, tout droit sortie d'un film expressionniste allemand. Chaque ouverture de porte est signifiée par un vêtement supplémentaire dont on se défait pour consommer le mariage - cette consommation exigeant donc ici une mise à nu, tout à la fois concrète et métaphorico-psychanalytique. Si, comme on l'a dit plus haut, cette lecture n'est pas sans pertinence, le contrepoint qu'elle offre au livret de l'opéra n'est pas non plus sans susciter quelques absurdités voire quelques passages assez ridicules (la cinquième porte, qui ouvre sur l'empire de Barbe-Bleue, est le moment choisi par Caurier et Leiser pour la consommation de l'acte sexuel, une consommation qui ressemble fortement à un viol, et que Judith commente ainsi « Qu'il est beau, qu'il est grand ! »). Mais on regrette surtout la fermeture que cette posture implique, du point de vue de l'interprétation de l'œuvre, une interprétation qui dépasse naturellement le cadre du conte de Perrault et qui est délibérément laissée à la discrétion du spectateur par Bartók et son librettiste.

La question qui se pose alors est celle de la mise en scène du conte en tant que conte, c'est-à-dire vecteur d'une « morale » ou à tout le moins d'un message - et, au-delà, de toute œuvre scénique chargée de sens - : la mise en scène doit-elle prendre l'auditeur par la main et lui indiquer un chemin univoque - par ailleurs contredit par instant par l'œuvre elle-même - ou doit-elle au contraire ouvrir l'horizon, pointer la multiplicité des niveaux de lecture, peut-être en dévoiler de nouvelles, laisser au spectateur le choix d'en privilégier une ou plusieurs au détriment des autres ?

C'était ce dernier choix que Caurier et Leiser avait fait, par exemple, pour un autre conte du début du vingtième siècle, L'Enfant et les Sortilèges, de Ravel et Colette, et l'on est un peu déçu qu'ils aient ici préféré au contraire une pensée plus terre à terre : celle de la psychologie cauchemardesque d'un serial killer.

L

Photos : ©Jef Rabillon pour Angers-Nantes Opéra