Mediapart a lancé le mois dernier un appel à témoignages pour savoir si la crise sanitaire avait eu un impact sur les réflexions et actions personnelles contre le désastre écologique en cours. Merci aux 80 personnes qui nous ont répondu ! Vos témoignages ont notamment donné lieu à cet article d'Amélie Poinssot et nous vous proposons de continuer à nous faire part de vos prises de conscience et d'actions à travers une édition participative que vous trouverez ici.

Convictions renforcées, actions difficiles

Les commentaires sur les réseaux sociaux, comme les témoignages des personnes ayant pris le temps de nous répondre à travers le formulaire pour détailler un peu plus leurs réponses, ont parfois rappelé que la question écologique passait au second plan pour des raisons économiques et autres difficultés liées (ou pas) à la crise. Pas que le sujet n’intéresse pas, mais comme le dit Mustapha, 67 ans, « cela n’a pas changé mon rapport à l’environnement. De toute façon, avec 900 € de retraite je ne peux rien changer au monde et à l’environnement. »

Philibert, du haut de ses 23 ans, est déjà très éveillé sur les questions climatiques. Pendant le premier confinement, il a cherché à convaincre ses proches de passer à une autre façon de vivre. Selon lui, le confinement aura au moins donné du temps pour s’intéresser à la planète. C’est ce qui est arrivé aussi à Eliette, qui avant le confinement était « tellement pessimiste face aux informations [qu'elle] ne trouvait pas la force d’agir. » En se mettant en arrêt pour s’occuper des enfants, elle a enfin obtenu ce fameux temps qui lui faisait défaut pour s’y pencher de plus près. Philibert a, aussitôt le (premier) confinement terminé, malheureusement noté que « les mauvaises habitudes n’étaient pas parties et celles qui avaient été chassées de force par le confinement sont revenues, comme un voyage en avion superflu ». Il en tire une leçon : « ce modèle était surtout maintenu en moi par des gens qui voulaient que je ne les dérange pas trop. Et que là où ces gens promettaient une évolution lente, il y avait des forces de confort qui luttaient activement contre toute évolution. » À Lyon, Cyril, 46 ans, a aussi tiré des conclusions de son activisme militant « d’avant » : « J’avais laissé de côté le développement d’alternatives pour un monde plus résilient. Et dur constat aussi, après plusieurs années d’engagement, la situation globale s’est toujours plus aggravée… Depuis, j’ai cherché à réorienter mes priorités. » La situation sanitaire rend pour le moment l’organisation de structures et la rencontre de nouvelles personnes très difficiles, regrette Cyril. De son côté, Nadège V. estime que « le contexte sanitaire a déclenché une prise de conscience mais j’ai l’impression que le souffle collectif est déjà en train de retomber. »

La crise a souvent renforcé les convictions des uns et éveillé la conscience des autres. Pas toujours facile cependant d’agir et d’avoir un impact, la crise sanitaire étant loin d’être terminée…

Évidemment, en ces temps troublés, la résignation est parfois liée à une perte de repères. C’est ainsi que certaines personnes se sont désormais mises à croire que le dérèglement climatique ne serait qu’un vaste mensonge, comme ils pensent que la crise sanitaire en est un, visant à rendre les populations esclaves de leurs dirigeants (politiques et économiques). Sans tomber dans le complotisme, pour être en colère et s'inquiéter de mensonges étatiques et de monopoles économiques, il y a déjà bien à faire avec le réel, comme le rappelait Livia Garrigue dans un hebdo du Club.

Pour celleux qui étaient venues chercher de l’optimisme dans cet article, iels seront peut-être rassuré·es de lire le témoignage de Valérie, 49 ans, à Nice. Comme elle, la grande majorité des personnes nous ayant répondu racontent comment la crise a renforcé leurs convictions et la « la volonté de protéger la planète ».

Alors que faire ? Pour « C’est la Dondaine », le choix a été radical, il a décidé de vivre à temps plein sur un voilier. « J’essaye de fuir tout ce cirque. Depuis le 1er confinement, impossible de bosser, alors autant naviguer ! La vie sur un bateau est déjà écolo : panneaux solaires, éolienne, dessalinisateur, pas de télévision, internet seulement si ça capte et pas d’achat superflu car pas de place, WC à l’eau de mer et on n’oublie pas la pêche ! »

Le bon côté du télétravail

Pas facile pour celleux qui travaillent d’adopter un tel mode de vie en revanche ! Aurélie D. M. s’interroge par ailleurs « sur l'impact écologique du télétravail, aussi bien au niveau de le dématérialisation à outrance (des réunions comme des documents) ou de la consommation énergétique individuelle qui finalement pourrait être davantage énergivore qu'un espace de travail partagé... Certes les trajets travail/domicile ont disparu mais au détriment de ma décompensation entre vie pro et vie perso. »

Le télétravail aura eu pourtant le bénéfice de faire (re)découvrir son kilomètre voisin. Ainsi, Clio, 30 ans, enseignante dans la région rouennaise, a pu le parcourir en allant promener son chien en journée, « entre deux classes virtuelles » au lieu d’aller en forêt, un peu plus loin. « Je viens de la campagne, mais ce n'est pas parce qu'on est entourés par des champs qu'on connaît quoi que ce soit à la nature, c'était mon cas. Ce mois de mars 2020, j'ai découvert le Printemps car jour après jour, balade après balade, j'ai pris le temps de découvrir mon environnement direct et de m'émerveiller. Je voyais pousser toutes sortes de feuilles, puis de fleurs le long des murs, des trottoirs, des grillages. D'abord j'ai été frappée par les campanules, des explosions de fleurs violettes partout dans mon quartier. Pourtant elles étaient déjà là l'année dernière, et celle d'avant... Mais je les voyais pour la première fois. » Un témoignage corroboré par les observations du chercheur Ruppert Vimal. C’est aussi la découverte du parc pour emmener ses enfants se dégourdir les jambes qu’Eliette a redécouvert la nature. « Le silence d’abord. Aucun bruit de voiture, on entendait les oiseaux chanter d’assez loin. L’air était beaucoup moins pollué qu’avant (et pourtant, nous habitons Limoges), les herbes non coupées regorgeaient de fleurs et d’insectes. D’ailleurs, les soirs en fermant le velux, je pouvais voir tous les insectes volants dans la rue : jamais, en résidant 10 ans dans le même quartier, je n’en avais vu autant. C’était comme lorsque j’étais petite, chez ma maman, en pleine campagne. Pourtant, je n’ai que 35 ans, ce n’est pas si vieux que ça ! » Cet émerveillement a poussé Clio au jardinage et y a trouvé une nouvelle source de joie. « Donc oui, le Covid-19 m'a enlevé ma grande-tante et causé beaucoup de souci. Mais il m'a aussi offert le Printemps, et ce pour toute ma vie, car désormais dès l'automne j'attends avec impatience que les narcisses commencent à montrer leurs feuilles, signal du top départ de la beauté et de la joie. »

L’alimentation, au cœur de nos vies et de nos réflexions

Mais souvenez-vous, les confinements c’était aussi occuper son temps d’enfermement en faisant de la cuisine et en rivalisant sur le levain, le stress de trouver des pâtes et de la farine en faisant ses courses. Alors forcément, la question de l’alimentation a été un déclencheur, ou du moins une partie intégrante, de réflexions sur l’écologie. Cyril et sa femme, par exemple, ont été désemparés : « En mars, quand les marchés ont été fermés à Lyon, mon épouse et moi nous sommes trouvé·es démuni·es face à notre incapacité à nous nourrir. J’ai pris à ce moment conscience de mon manque de résilience ainsi que celui d’un territoire comme Lyon. » Pour Aurélie, les changements et prises de conscience sont aussi passés par là, avec « d'avantage de repas faits maison, moins de cochonneries, donc un budget alimentaire réorienté vers des produits de meilleure qualité ». Gentilcoquelicot, il « achète de plus en plus chez des producteurs du coin » et Valérie a « décidé de n'acheter que ce dont j'ai besoin, de manger moins de viande (voire plus du tout). Même si mes actions sont minimes, je joue mon rôle de colibri et j'essaye de passer le mot à mon entourage, à tout le monde en fait. » Sur Twitter, Paddy paddy explique : « Nous avons décidé de devenir le plus autonome possible. Plantation de 50 arbres fruitiers, 250 arbres et arbustes en haie. Et un potager de 500 m2. » Gentilcoquelicot et sa famille ont également construit un poulailler avec des restes de bois et se sont procuré quatre poules pondeuses. Même évolution du côté de la fille de Georges, apiculteur, et son compagnon. Georges explique : « ils ont pu voir d'autres possibilités s'offrir à eux comme activité. Ils étaient coincés dans leur immeuble à Hourtin dans le Bordelais. Cette pandémie doit nous inciter à aller vers des "autonomies" alimentaires et énergétiques et à relocaliser le plus possible les approvisionnements en matériel. »

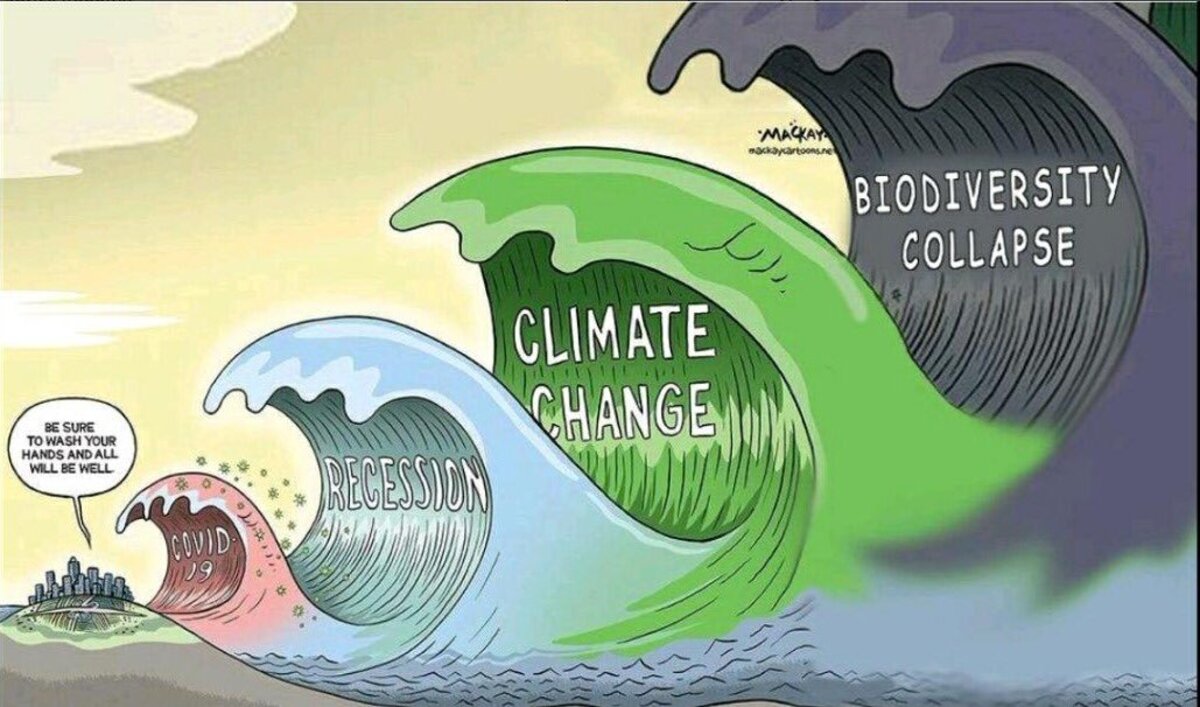

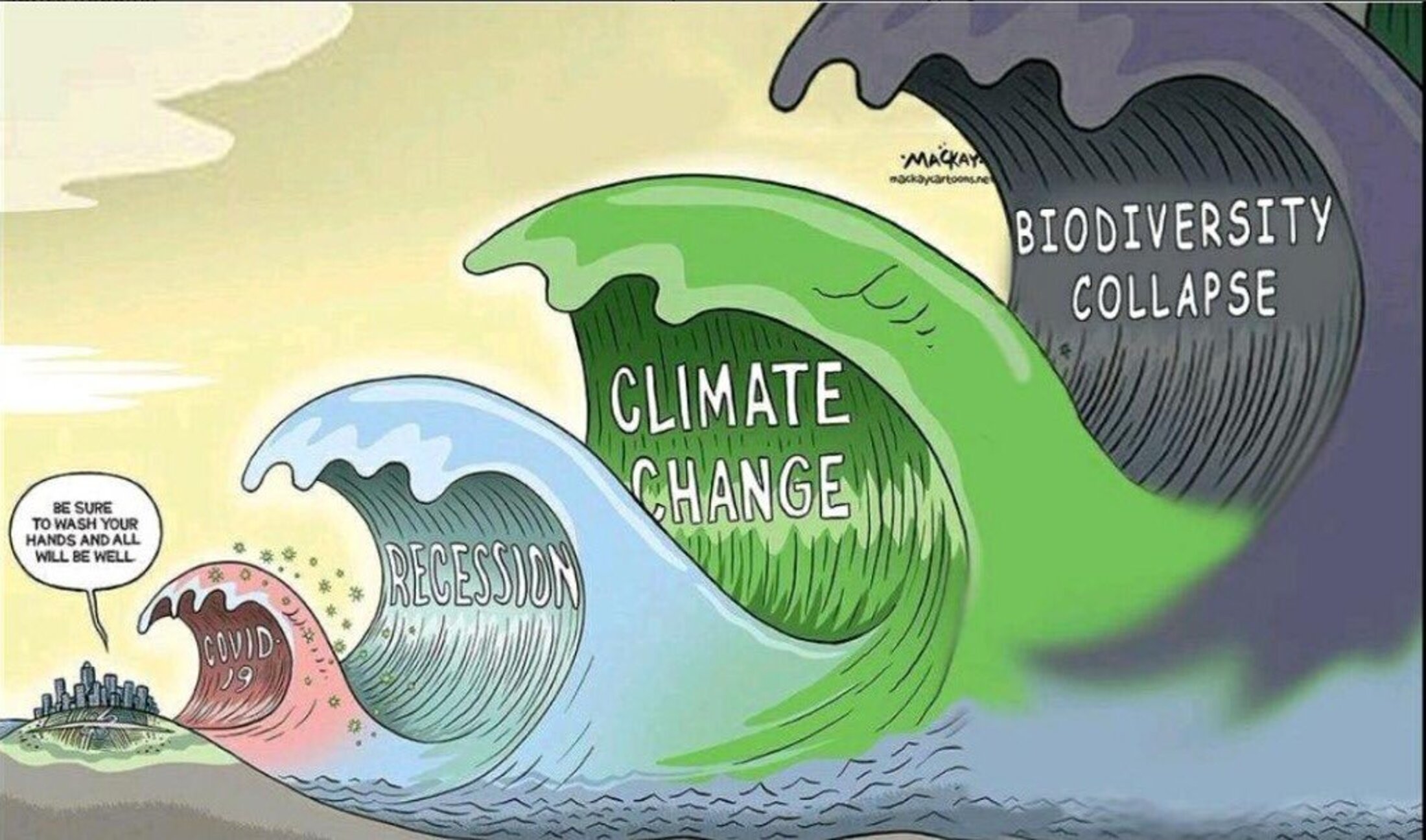

Agrandissement : Illustration 1

Remettre en question la surpuissance humaine

Les approvisionnements, et la (sur)consommation en général sont souvent revenus dans vos témoignages qui montrent que remettre en question son rapport à l’environnement, c’est aussi remettre en question son rapport à la politique, à notre société et son économie. « Face aux gouvernements qui profitent de la crise pour réduire les droits des peuples tout en augmentant les pouvoirs de ceux qui ont déjà trop, il est plus que temps de réagir, de montrer son désaccord, de s’investir pour ne pas subir. Encore faut-il s’extirper de la fainéantise individualiste. Pour cela il nous faut être des citoyens conscients et actifs, pour que les médias le soient également, pour que les politiciens soient forcés à agir. » Nathalie, de Nantes, est particulièrement remontée et souligne que c’est au gouvernement d’agir : « Rien n'a changé. Les constats sur les enjeux du changement climatique, on les avait déjà. Les solutions aussi. Tout a changé. Un gouvernement peut trouver des milliards. Un gouvernement peut mettre un pays à l'arrêt, confiner toute une population. Donc : on peut quand on doit. Alors on doit agir efficacement pour lutter contre les dérèglements climatiques, sans attendre 2030. »

Plusieurs d’entre vous vont encore plus loin et questionnent la supposée supériorité humaine sur tout le monde vivant. Magalie, 53 ans, exprime quant à elle ce que beaucoup ont distillé au fur et à mesure de leurs messages. « Qui aurait pu croire que cette pandémie, digne d'un scénario de film de science-fiction, allait bousculer et basculer notre vie, à part ceux qui interrogent leur rapport au monde, à la Nature et à la vie sous toutes ses formes et à l'autre ? L'humanité se trouve prise au piège de sa surconsommation, de sa quête perpétuelle du profit à court terme. Ce qui nous arrive n'est que le fruit de la prétention de cultures marchandes dont l'unique ambition est de vouloir exploiter jusqu'au bout tout ce qui leur tombe sous la main : ressources naturelles, animaux, êtres humains. Et cela fait des siècles que cela dure. Seulement, voilà, cette idéologie du plus fort et que le plus fort gagne est mise en échec par un être microscopique, un tout petit virus, qui bouleverse nos vies pendant que certains s'engraissent sur ses dégâts. Que faut-il d'autre pour prendre conscience de l'urgence de mettre en échec ce capitalisme qui profite de la pandémie, pour prendre conscience de changer radicalement de monde, de l'urgence de protéger le vivant contre ceux qui le traitent comme une marchandise boursière ? Par cette course absurde au profit, nous avons bouleversé les équilibres naturels, ces équilibres que de nombreuses cultures ont compris et pendant ce temps-là nous croyons toujours être civilisés et faire partie de civilisations supérieures. » Même longueur d’onde pour Valérie : la pandémie « a mis en lumière que nous sommes allés trop loin. Trop de voyages, trop de consommation, trop de tout. Tout repose sur un château de cartes. »

Si Renaud, 54 ans, a « peur que la nature devienne payante et réservée toujours aux mêmes. Ceux qui la déglinguent. », d’autres ne sont, finalement, plus tellement inquiète pour la nature. C'est ce que nous expose Laura, 27 ans : « Lorsque l'environnement aura atteint son point de non retour, ce ne sera pas dangereux pour lui, mais dangereux pour l'Homme. C'est nous, qui allons disparaitre dans la famine et la soif si notre chère Mère nature décide de se retirer. L'Homme ne changera pas, et c'est ce qui causera sa perte. Je ne m'inquiète pas pour l'Environnement. »

La théorie du compost en résistance

« Cette crise est une crise du vivant. Le vivant est menacé. » Pas une crise nouvelle mais une crise que l’on ressent de façon amplifiée. Pour y faire, face Geneviève, 58 ans, de La Flèche, propose : « À la théorie du complot, opposons... la théorie du compost ! Pour qu'une nouvelle humanité advienne : non plus surpuissante, non plus guerrière, non plus dominatrice, mais unie à la Nature, dont elle se saurait faire partie... Collaborons ! Enrichissons nos vies (de sens) - et nos relations (d'amours) - plutôt que nos comptes en banques ! Apprenons à intégrer le Mouvements de la Vie - plutôt que de continuer à désintégrer les atomes ! ».

Eliette a, fin 2020, pour la première fois, fait des dons à des ONG. « Ma stabilité financière m’y a incitée. Dans une société où les gens qui ont de l’argent font des achats compulsifs d’objets ou habits qui seront peu de temps après mis aux poubelles, je préfère voir ces dépenses aller dans les associations qui font le travail que devraient faire les États : protéger la nature et protéger les humains. Cela fait 50 ans que l’humanité sait qu’elle produit des pollutions néfastes aux écosystèmes. Cela fait depuis bien trop longtemps qu’il y a des inégalités entre les humains. L’urgence écologique et l’urgence sociale sont là, l’un ne pourra pas évoluer sans l’autre. »