Agrandissement : Illustration 1

Revisiter les Pyrénées

Le programme « Parc & Pics » est une très belle initiative. C’est un programme de recherche à dimension pédagogique qui permet aux étudiants des beaux-arts de Tarbes de créer en prise directe avec la montagne et la nature.

Ce programme a débuté en 2017. Il est le fruit de la rencontre entre le Parc National des Pyrénées dont l’une des missions est de diversifier son offre culturelle pour sensibiliser les publics, et l’ESAD de Tarbes qui elle aussi se doit d’être inventive dans son offre pédagogique aux étudiants et son rapport aux territoires.

Cela a consisté tout d’abord pour les étudiants à s’immerger dans le Parc des Pyrénées. Dans la perspective d’envisager uniquement des projets d’intervention extérieures respectueuses de l’environnement et du patrimoine particulier de chaque site investi.

Ce qui a donné lieu à plusieurs expositions sur le territoire. Dont « Côté jardin » qui est une rétrospective des travaux réalisés par les différentes générations d'étudiants.

Sur tous ces registres on peut dire que l’opération, depuis ses débuts jusqu’à sa restitution dans le cadre de l’opération « l’Eté culturel » 2023 est une très belle réussite et un modèle du genre à reconduire. Il y a plusieurs raisons à cela.

Agrandissement : Illustration 2

Un programme et une exposition

de transition exemplaires

Tout d’abord ce programme fait particulièrement sens sur les questions du rapport à la nature et de la transition écologique. Son propos simple et clair dit bien les enjeux de la création actuelle face à ces problématiques : « Parc & Pics explore et met à l’épreuve les rapports de la création peut entretenir aujourd’hui avec la nature et plus particulièrement avec la montagne. »

Il précise « qu’en développant une sensibilité à la nature et à l’environnement, la culture est un acteur de changement vers une transition écologique et que l’expérience artistique favorise l’évolution de notre relation à la nature et au paysage ».

C’est effectivement ce que démontre l’exposition avec des œuvres directement inspirées par la montagne et la nature. Nombres d’entre elles ont d’ailleurs été réalisées sur place et n’ont pu être transférée dans l’exposition. Elles sont présentes sous forme de photo, de documents ou de transpositions tout à fait intéressantes.

Agrandissement : Illustration 3

Une véritable exposition d'éco-art et de slow-art

Le visiteur sera sensible à la qualité et à la maturité de nombre de travaux. Si bien que l’exposition est également assez exemplaire sur les registres du slow-art et de l’éco-art. Terrains sur lesquels elle se situe naturellement.

Le slow-art favorise une autre temporalité de l’œuvre dans sa conception comme dans sa perception, en échappant aux modalités de la production et de la consommation de masse standardisée. Par exemple en reprenant le temps de faire, de réinvestir des temps longs de création, de voir, d’expérimenter et de vivre les œuvres. Rappelons que le Manifeste du slow-art a été rédigé en 1994 par le duo d’artistes Marion Laval-Jeantet et Benoit Mangin réunis sous le nom de Art Orienté Objet.

Agrandissement : Illustration 4

C’est ce qu’incarnent en particulier les travaux de Tabatha Joly qui a réalisé des sculptures acoustiques pour écouter la montagne. Au double sens du terme de la percevoir et de la comprendre pour mieux la voir. Ou de Marie-Jeanne Belkhirat qui a transformé et transposé son lit d’appartement en kit de randonnée et de survie dans la nature.

L’éco-art ou art écologique est un genre et une pratique artistique qui vise à préserver, à réhabiliter et à dynamiser les formes de vie, les ressources et l’écologie de la Terre en appliquant les principes des écosystèmes. En particulier dans notre rapport à la lithosphère, à l’atmosphère, à la biosphère et à l’hydrosphère.

Agrandissement : Illustration 5

Les œuvres présentées dans le jardin Massey sont particulièrement représentatives de cette sensibilité. Que ce soit avec Estelle Marzurat-Louvet qui recadre des tableaux sur la matière même et les motifs de l’écorce des arbres. Pour en quelque sorte remettre la peinture et l’humain à sa place. Ou Pablo Haget qui conçoit des portails, sortes de vortex réalisés à partir de branchages de récupération. C’est-à-dire dans une économie maximale de matériaux et de moyens.

Agrandissement : Illustration 6

Restaurer, réparer et soigner

On sait bien que la restauration et la réparation de nos environnement extérieurs, mais aussi intérieurs, est un horizon incontournable pour nos sociétés et nos cultures. Et que cette tâche incombe d’ores et déjà aux nouvelles générations qui doivent assumer un héritage bien encombrant.

Cette réalité est particulièrement sensible dans les écoles d’art depuis quelques années avec l’arrivée de jeunes générations très concernées par ces questions. Et surtout par les actions à engager.

Agrandissement : Illustration 7

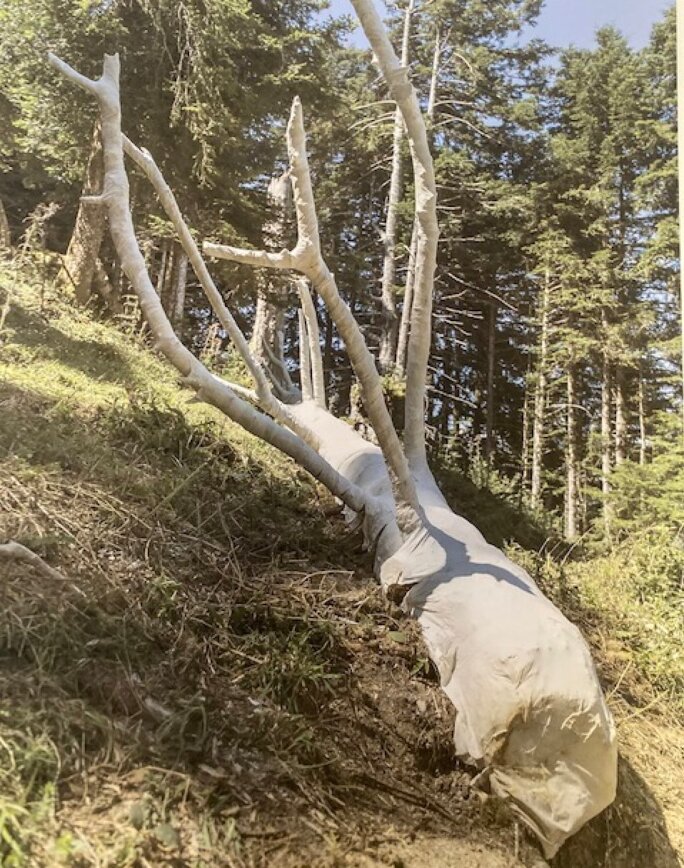

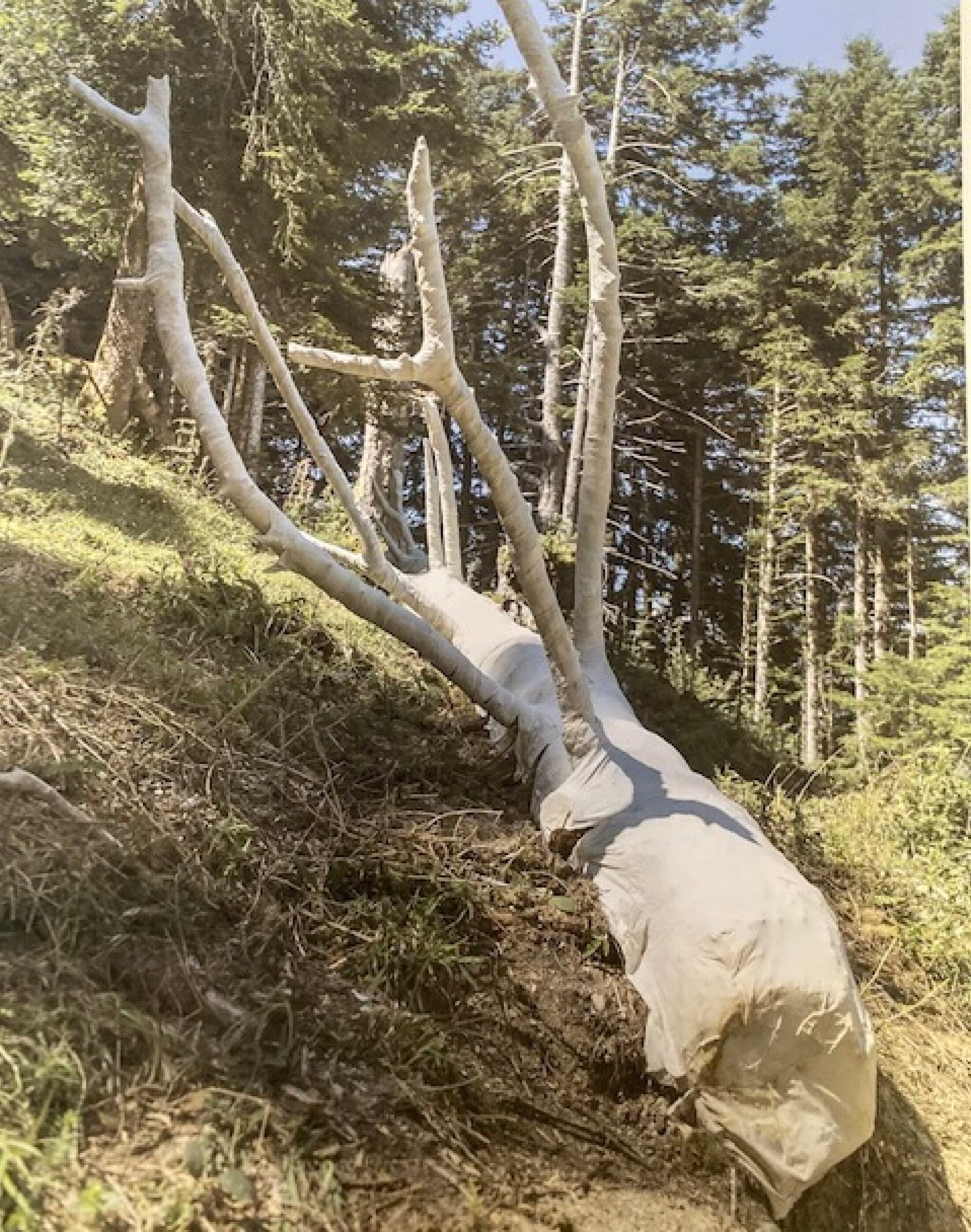

C’est ce que montre bien cette exposition à travers deux très beaux gestes parmi tant d’autres. Comme celui de Lorène Roustin qui a été particulièrement frappée par le nombre d’arbres, de troncs et de branches mortes sur le sol de la forêt. Comme dans un paysage de catastrophe naturelle ou d’apocalypse.

Elle a alors décidé de « transposer le geste d’embaumement habituellement pratiqué sur les humains sur l’un des longs troncs couchés gisant sur le sol. Pour donner à cette nature une nouvelle valeur, en faire une sorte de relique, une forme et un lieu de recueillement. »

Il y a aussi les geste de Sarah Chalot qui soigne littéralement le rocher dans la carrière de l’Espialet à Campan Cayolle, devenue un lieu de mémoire et un terrain d’expérimentation pour les étudiants.

Agrandissement : Illustration 8

Sa proposition a consisté à recouvrir les traits de scie gravés dans la pierre abandonnée sur place avec du charbon de bois. Comme pour célébrer et soigner dans le même mouvement la peau même de la roche.

Sasha Calonne a remarqué une faille qui s'est probablement formée à coups d’explosifs. Plutôt coutumière d’un travail de céramique à l’atelier avec les fours de l’ESAD, dont la spécialité est la « céramique disruptive », la jeune artiste a transposé à grande échelle un geste qu’elle pratiquait à petite échelle à la manière du Kintsugi, une méthode japonaise ancestrale de réparation des porcelaines ou des céramiques au moyen de laque et de poudre d’or.

Agrandissement : Illustration 9

Le Kintsugi nous précise Sasha Calonne « s’inscrit dans la pensée japonaise du Wabi-Sabi qui invite à reconnaître la beauté qui réside dans les choses simples, imparfaites et atypique. »

Ici la poudre d’or a été remplacée par des couvertures de survie qui viennent colmater et réparer la faille. Sacha en a tiré une grande image qui a été accrochée sur la façade de l’Esad à l’entrée du jardin Massey. Très bel exemple en effet de céramique disruptive qui transpose la tradition d’une technique et la sagesse d’un geste ancestral à l’échelle d’un paysage physique et symbolique qui en a bien besoin.

Et non sans humour !

Une autre caractéristique de cette exposition, qui en est aussi l’un des points forts, est l’esprit d’humour critique, voire d’absurde et de dérision qui l’habite également. Un humour parfois grinçant à double détente, qui traduit également une certaine forme d’engagement et de réparation.

Car cet humour est aussi à prendre comme un soin, quand il s’avère utile pour dédramatiser une situation compliquée et parfois même tragique.

Il permet ici de juguler cette nouvelle forme de l’écoanxiété qui est loin d’être un mythe et qui dit-on, touche particulièrement les jeunes générations.

Il est en tous cas très touchant de voir comment ces jeunes artistes génèrent eux-mêmes les remèdes et les solutions qu’une société est bien en peine de leur offrir dans une situation qui n’est pas toujours très rose.

Agrandissement : Illustration 10

C’est d’ailleurs à partir d’une variation sur le rose du marbre que Juliette Rousselin a proposé de nouveaux motifs à utiliser en décoration d’intérieur ou d’extérieur issus d’un étrange télescopage avec des tranches de charcuterie. A l’aide de la céramique elle crée de nouvelles matières minérales aux motifs de jambon cru, de pâté de tête ou de marmelade de griottes de Campan.

On notera également la manette de jeu vidéo en marbre réalisée par Alice Bodin. Ainsi que les bouses de vache en porcelaine blanche installée par Mallaury Thénier dans une salle de cours transformée en espace d’exposition. Comme si les étudiants avaient ramené un troupeau de vaches de l’estive à pour transformer l’école en stabulation. De là à identifier les étudiants à du bétail …

Agrandissement : Illustration 11

Restituer l'énergie des Pyrénées

On le sait la montagne et les Pyrénées en particulier ont une énergétique très spécifique. Faite à la fois de dynamisme, de douceur et de fluidité entre les éléments qui la composent. Il y a une forme d’harmonie et d’équilibre dans les Pyrénées qui fait du bien.

Ce que l’on peut ressentir en randonnée. C’est l’une des choses les plus difficiles et les plus belles à rendre en art. Même sur ce registre les étudiants de l’ESAD se sont très bien défendus.

Agrandissement : Illustration 12

En particulier Elias Hanselmann qui a réalisé plusieurs travaux dont des évocations du ciel des montagnes et des nuages réalisées à partir de moulages en plâtres d’une carte en relief des Pyrénées. Ce travail à la fois très sensible et très poétique est magnifié par deux superbes photographies de paysage prises à travers une flaque de glaçon trouvée sur place (voir l’image en tête d’article).

Ces images présentées dans des caissons lumineux ont quelque chose de très énergisant dans le sens où elles condensent et fluidifient en même temps les dimensions du minéral, du végétal, mais aussi du terrestre et du céleste à travers l’eau du glaçon. Dans une sorte de méta peinture naturelle. Si bien que l’on peut se recharger seulement en regardant ces images fluidiques.

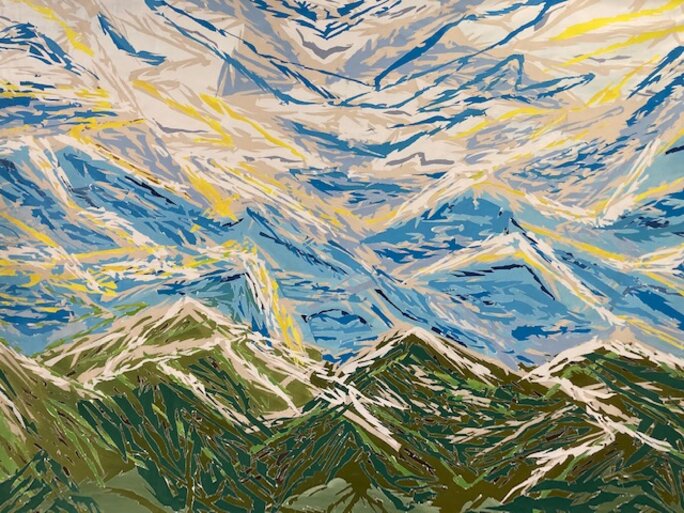

Agrandissement : Illustration 13

La grande peinture de Valentin Viven présentée à l’ESAD est également une très belle réussite du point de vue formel et énergétique. Il s’agit à la fois d’un paysage et d’un portrait des Pyrénées dont on peut capter ici la personnalité, l’âme et la nature profonde. D’un portrait-paysage plutôt abstrait qui restitue les énergies de la montagne et du ciel par les couleurs et les formes aléatoires. Là aussi il y a un travail de fluence entre le terrestre, l’aérien et la peinture qui passe par une véritable alchimie des formes et des couleurs.

Elias et Valentin ont un autre point commun. Ils appartiennent au collectif La chaise.

Avec "La chaise", un nouveau

collectif d'artistes à la manœuvre

L’exposition à l’Esad comme au jardin Massey a été réalisée avec un nouveau collectif d’artistes dont beaucoup sont anciens étudiants de l’ESAD, regroupé sous le nom de « La chaise ».

C’est ce collectif qui a pris en charge l’exposition tout au long avec son programme d’animation sous formes d’événements réguliers. Notamment avec plusieurs ateliers de pratique artistique gratuits et tous publics.

Ce collectif s’est Installé au 10 rue Dessaix à Tarbes dans les locaux d’une ancienne mercerie où ils ont installé des bureaux et ateliers pour jeunes artistes. Ils proposent aussi des événements sous forme d’exposition dans la vitrine ou de rencontres.

Agrandissement : Illustration 14

Deux tables rondes

les 16 et 17 septembre

En clôture de l’exposition deux tables rondes ont lieux dans le cadre des journées du patrimoine à l’ÉSAD Pyrénées, Jardin Massey/place Henry Borde, salle Stein, de 14h à 16h

Ces deux rencontres, ouvertes à toutes et tous, sont gratuites et se dérouleront dans la salle Stein de l’établissement, à Tarbes :

-samedi 16 de 14h à 16h, rencontre sur le thème « Regards sur la montagne » avec la participation de : Les étudiant.e.s et diplômé.e.s ayant suivi le programme « Parc & pics », Marie Bruneau, designer, & Bertrand Genier, designer et architecte, fondateurs de l’atelier presse papier, Béatrice Darmagnac, artiste, Vincent Fonvieille, président de Agora Pyrénées, Charles Legrand, maire d’Arras-en-Lavedan

Gilles Sage, artiste, Marjorie Thébault, enseignante à l’ÉSAD Pyrénées en charge du programme « Parc & pics », Juliette Valéry, enseignante à l’ÉSAD Pyrénées en charge du programme « Parc & pics », Bruno Vergez, professeur de philosophie retraité de l’éducation nationale, natif de Gavarnie

-dimanche 17 de 14h à 16h, rencontre sur le thème « Retour d’expériences des diplômés, le rôle de l’artiste demain » avec la participation de : des étudiants et diplômés ayant suivi le programme « Parc & pics », des diplômés membres de l’association La Chaise aux commandes de « Côté jardin », de Marjorie Thébault, enseignante à l’ÉSAD Pyrénées en charge du programme « Parc & pics »

Ces rencontres sont soutenues par le dispositif Été culturel du Ministère de la Culture, de la Drac Occitanie et de la ville de Tarbes.

Les étudiants-artistes :

Les artistes exposés dans le jardin Massey sont :

Estelle Marzura-Louvet, Tabatha Joly, Claire Duplessy, Pablo Haget.

Ceux à l’ÉSAD Pyrénées :

Marie Jeanne Belkhirat, Maëva Billon-Grand, Alice Bodin, Marie Bousquet, Sasha Calonne, Louise Camilli, Etienne Carreno, Marie Chaigneau, Sarah Chalot, Noé Coiffier, Yann Colleu, Tiffany Desclaux, Claire Duplessy, Pablo Farines, Luna Fauvet, João Paulo Gomes Alves, Pablo Haget, Elias Hanselmann, Tabatha Joly, Aurèle Lafon, Léa Lalanne, Estelle Marzura-Louvet, Audrey Mériaux, Loup Meye, Justine Nicolas, Audrey Quentin, Romane Richard, Santiana Roc Carcedo, Juliette Rousselin, Lorène Roustin, Maëlle Royet, Mallaury Thenier, Valentin Viven

Ils ont été encadrés par l’équipe pédagogique de l’ESAD qui s’est succédée sur les différentes années en particulier Marjorie Thébeault, Juliette Valéry, enseignantes ainsi que David Penin, chargé de mission culture au Parc national des Pyrénées et Jean-François Dumont le directeur de l’ESAD.

Pascal Pique