On ne les voit pas, on en parle encore moins... Pourtant, les derniers lépreux turcs sont toujours là, estimés à 2546 en 2010. Durant près de 30 ans, ils ont pu être soignés grâce au dévouement sans faille de la défunte Dr. Türkan Saylan et des quelques associations impliquées. Aujourd'hui, le Ministère de la Santé, jugeant leur cas comme un problème de second ordre, a décidé de fermer l'Hôpital de Bakırköy pour les transférer dans une section dermatologique d'un autre établissement hospitalier. Ignorant au passage toutes les conséquences néfastes d'un tel choix.

(Texte par Pierre Benedetti - Photos : Delizia Flaccavento et Internet)

« Avec ces photographies, nous avons voulu attirer l’attention sur leur détresse. Teşekkürler (merci) pour votre présence.» Ce samedi 30 janvier 2010, la photographe italienne Delizia Flaccavento remercie chaleureusement la cinquantaine de personnes venue apprécier le fruit de son travail : l’exposition « Hold my hand, living with leprosy », réalisée en collaboration avec la documentariste Aysegül Taskent. Au deuxième étage du Yunus Emre Cultural Center d’Istanbul, la trentaine de clichés, pris dans la ville stambouliote et dans l’Est, où se concentre une majorité des malades, heurte l’œil par son humanité. Salve d’applaudissements, yeux émus qui se mêlent aux sourires, le tout dans une ambiance chaleureuse durant laquelle les petits canapés et le çay (thé) accompagnent les remerciements appuyés. Parfum de victoire. Éphémère. L’inquiétude ne parvient pas à s’échapper des visages. Trop pesante, trop présente, et surtout trop proche, qui pourrait ignorer la menace ? « Le Ministère de la Santé veut transférer Bakırköy dans la section dermatologique d’un autre hôpital », confesse le Dr. Ayşe Yüksel, présidente de l’Association contre la lèpre (Cüzzamla Savaş Derneği), depuis le décès le 18 mai 2009 de la fondatrice de l’organisation, le Dr. Türkan Saylan, une icône de la lutte contre cette maladie.

Dans le ton de sa voix, on décèle la tristesse de voir une page se tourner. Trente années d’un combat de tous les instants, balayées du revers de la main de l’indifférence. Car, oui, « les lépreux de Turquie n’ont jamais trôné dans le haut de l’agenda des priorités gouvernementales », concède le ton las mais non résigné, le docteur Yüksel. Encore moins maintenant : avec actuellement une trentaine patients actuellement, et un seul nouveau cas décelé l’année dernière, « cette activité n’était pas rentable aux yeux de l’État qui est aujourd’hui obnubilé par l’économie, la croissance et prend la direction de la privatisation sans se soucier des habitants », explique Ayşegül Taskent, professeur de réalisation de documentaires à la Bahçeşehir Üniversitesi. Évidemment, cette « vérité » des chiffres ne tient pas compte du suivi des milliers autres patients. Mais est-ce vraiment une nouveauté ? Déjà, en 1976, il a fallu que le Dr. Türkan Saylan remue ciel et terre pour obtenir la création d’un hôpital, à Bakırköy, en banlieue d’Istanbul, afin de donner des soins adéquats à ces victimes de la lèpre, le cüzzam, une bactérie aussi appelée Mycobacterium leprae, découverte en 1873 par le médecin norvégien Gerhard Hansen.

Un peu comme des animaux galeux

À l’époque, personne ne parlait de cette maladie qui se peut se présenter sous deux formes cliniques (lèpre tuberculoïde, non contagieuse et lèpre lépromateuse, contagieuse et à l’évolution clinique sévère) pouvant associer des lésions cutanéo-muqueuses et neurologiques, allant jusqu’à entrainer des mutilations graves. Aucune structure adéquate n’existait. Installés au départ dans le dispensaire d’Unkapanı, les patients ont été par la suite enfermés, à l’écart, dans un département psychiatrique d’un autre hôpital de Bakırköy, au service 28. Un peu comme des animaux pestiférés, sans la volonté de les traiter.De fil en aguille, un noyau de volontaires s’est tissé autour de cette « maladie de l’extrême pauvreté », présente dans 91 pays, majoritairement dans une douzaine de pays d’entre eux en Asie et en d’Afrique, mais aussi en Europe, comme par exemple en Roumanie, Grèce, Italie, Espagne, Portugal… D’abord, le programme « National leprosy control » a vu le jour, impulsé par l’Association de lutte contre la lèpre, la Faculté de médecine d’Istanbul, et même le Ministère de la Santé, qui s’est toujours limité à ne subventionner que les frais médicaux, tels que les salaires des médecins et des infirmières – peu élevés par rapport aux autres coûts, notamment paramédicaux et concertant l’aspect social du suivi pendant et après la guérison. C’est aussi à ce moment moment-là qu’une base de recensement a été créée en collaboration du Centre pour la recherche sur la lèpre d’Ankara, sous la direction du docteur Atıf Taşpınar.

« Un traitement qui ne se limite à la seule partie dermatologique »

Imaginez ensuite la révolution avec la création de l’Hôpital de Bakırköy: près de soixante-dix lits disponibles, des salles de consultation (avec appareils radiologiques, ophtalmologiques, dentaires, orthopédiques…), un bloc opératoire, un atelier de confection de chaussures au sein duquel Kadir Usta a fabriqué plus de 2500 prothèses pour chaque patient du pays ayant les mains et les pieds souvent réduits à des moignons, un vestiaire destiné à récolter des vêtements usagers en bon état dans le but de les redistribuer aux familles, et même une crèche… Tout ça, dorénavant conjugué au passé. « Le Ministère assure qu’ils conserveront tous les employés et les services offerts, mais c’est impossible. C’est erreur de penser que le traitement se limite à la seule partie dermatologique. Il y a le volet social, qui prend énormément de temps et qui est tout aussi capital », assure Reyhan Uzdil, médecin qui officie au sein de l’association depuis 1990. Que faire des patients après le traitement, qui se révèle d’un coût peu élevé, nécessitant des médicaments peu sophistiqués, et qui enraye le foyer bactérien et le risque de contagion dès la deuxième semaine ? Comment les aider à retrouver du travail et passer le cap de la honte des séquelles physiques, synonymes d’exclusion de la part des autres ? Sans assistance, les questions restent sans réponse.

Une fois passée la deuxième phase de guérison, beaucoup plus longue, allant de six mois à deux ans, avec souvent des complications (neurologiques, dermatologiques, ophtalmologiques, orthopédiques, diabète, sans parler des ulcères…), le patient est guéri. Mais toujours aussi vulnérable. Dans le regard des autres, il lit le dégoût, le rejet, un ostracisme lui fermant toutes les avenues, le laissant au carrefour de la dépression, du chômage et tout simplement de la tristesse. Comme par exemple Ayşe, bien consciente que malgré aucune séquelle physique, son visage aux traits fins et sa longue chevelure brune, elle ne trouvera jamais de mari dans son village de Topaktaş, dans la province de Yozgat, entre Kayseri et Sivas, où deux lépreux ont été recensés. Elle pourrait hurler, de toutes ses forces, tous les jours, ce que les médecins de l’hôpital disent : que la lèpre n’est contagieuse que si les personnes en contact présentent une déficiente immunitaire spécifique à cette bactérie ; qu’elle ne se transmet pas des parents aux enfants mais plutôt dans des endroits froids, humides et peuplés ; que la contagion touche surtout des jeunes enfants majoritairement de moins de huit ans et quelques adultes contaminés dans leur enfance par cette bactérie restée « en veilleuse » avant de se réveiller – parfois vingt plus tard, par exemple, lors d’un accouchement… Rien ne laisse envisager qu’on puisse la croire.

L’importance du volet social

Le plus dur commence toujours lorsque le patient pose un pied en direction de la sortie de l’Hôpital de Bakırköy. Difficile de le nier, même pour la bureaucratie du Ministère. Et c’est ce travail qu’a assuré, qu’assure, et que peine aujourd’hui à maintenir l’association. Offrir une prise en charge jusqu’au décès - un soutien unique dans les pays où sévit encore cette maladie qui touche 700 000 nouvelles personnes par an, soit une toutes les minutes -, et ce « à un coût bien supérieur aux financements de l’État », explique Emmanuelle Ragazzi, une bénévole. Toute sa vie, le docteure Seylan s’est battue pour que l’on mesure l’importance du volet social. Que ce soit les frais de voyage pour cause de traitements, le financement de projets pour faciliter la réinsertion des malades dans leurs villages en leur fournissant les moyens de subvenir à leurs besoins (attribution de vaches ou moutons, petit fonds de commerce, kiosque à journaux, activités de tissage de tapis, ateliers de couture, projets agricoles et d’apiculture), le paiement des primes d’assurances sociales des plus âgés jusqu’au linceul, ou le paiement des cotisations de retraites manquantes afin de bénéficier d’indemnisations pleines… Mehmet en est l’exemple vivant. Ayant contracté le cüzzam à vingt-deux ans, ce dernier lépreux du village de Kosebasi, près de Van, bénéficie toujours d’un support à 79 ans.

Soixante-dix-sept enfants scolarisés

Jamais un patient n’a été oublié, délaissé.Les adultes, comme les enfants, durant leur séjour à Istanbul apprennent un métier (jardinier, maçon…), à lire et à écrire. Tahir en fait partie. 40 ans, et le sourire reconnaissant de la chance qu’on lui a donné. Autre preuve que la rentabilité se chiffre différemment selon les lentilles que l’on utilise : soixante-dix-sept enfants ont été scolarisés en 2009 grâce aux bourses de l’association. « Ce travail social, plus que jamais menacé par la fermeture de Bakırköy, doit continuer pour les milliers de patients qui restent. Rien n’est terminé. La lèpre affectera leur quotidien jusqu’à leur derniers jours », tient à rappeler Emmanuelle Ragazzi. Surtout au regard des mentalités. Bien sûr, du chemin a été parcouru depuis « l’époque où l’on pouvait apercevoir des fillettes dans les enclos à chèvres », confesse le Dr. Reyhan Uzdil. Il est certes de nos jours plus aisé de convaincre les habitants des villages reculés de venir se faire soigner à Istanbul. Mais la peur prédomine toujours.

Il faut donc les aider à retrouver une certaine considération sociale à l’égard de la communauté et de ses préjugés négatifs. Casser les chaînes de l’ignorance et de la

Son traitement à l’hôpital n’a pas été une partie de plaisir. « Le moral n’est pas toujours au rendez-vous ». Durant de nombreux mois, il doit se faire quotidiennement soigner les zones de peau affectées par la maladie. Parfois, des disputes éclatent avec les autres patients. Conséquence d’une vie en promiscuité, où les chambres sont partagées, à l’intérieur des sections séparées entre les hommes et les femmes. La partie commune leur permet malgré tout de se retrouver, notamment lorsque les étudiants de la faculté de médecine d’Istanbul viennent leur rendre visite.

Remerciée d’avoir trop bien travaillé

Si certains refusent par dignité et combativité qu’on les aide à se servir des ustensiles, d’autres sombrent, restant cloués au lit toute la journée, souvent sourds aux « Happy Bayram (Joyeuses Fêtes) » que vient leur souhaiter le Dr. Ayşe Yüksel. Dépressifs. Avec le poids de la nostalgie. À l’image de Tahir qui regarde ses mains réduites à deux morceaux de chairs arrondies, se remémorant sa vie d’autrefois, avant que la maladie ne change tout, pour lui, sa femme et ses quatre enfants. Ou de Hasan, qui ne souhaite pas être pris en photo tant qu’il ne recevra pas ses nouvelles prothèses. Heureusement, il y a « le sport qui leur permet de rester actif, de croire en la vie ». Conscients de leur chance d’être ainsi aidés, les patients continuent de se rendre sur la tombe du Dr. Saylan. Pour déposer des gerbes, verser quelques larmes et la remercier.

La fermeture de l’hôpital peut-être aussi vu, en quelque sorte, comme un remerciement à double tranchant. Celui d’avoir trop bien travaillé. Durant près de trente ans, les bénévoles ont sillonné l’Anatolie, jusqu’à la frontière iranienne, géorgienne et autres, pour faire du « screening », cette étape du « recensement si cruciale, remarque Emmanuelle Ragazzi. Cette maladie se soigne très bien, laissant peu de traces, si l’on s’en occupe tôt, bien entendu ». Par exemple comme Yeter qui a eu cette chance : ne porter aucune séquelle sur les mains et les pieds, avec une vue intacte. Au fil des années, la courbe des décès a pris la direction du bas, les diagnostics se sont étoffés, les soins eux se sont diversifiés… Autrefois isolés, les patients peuvent désormais effectuer des contrôles de suivi à Istanbul, Ankara, Elazığ, et Batman.

Des dons qui se raréfient

2010 se révèle donc une mauvaise année pour les lépreux en Turquie. À leurs yeux, être transféré est clairement une régression. Craintif du regard extérieur, comment se sentiront-ils dans une section de dermatologie, aux côtés des autres patients « différents » et des familles faisant les va-et-vient ? « Mal, assure la photographe Delizia Flaccavento, aussi professeur à Université Istanbul Yeditepe. Certains risquent même de refuser les traitements et de retourner dans leur village par peur d’être en contact avec les autres ».

Ce problème vient se greffer à un second coup dur : les comptes de l’association, qui vit exclusivement de dons, et les moyens financiers mis à disposition pour lutter contre la lèpre souffrent. En guise d’exemple, « depuis 2000, Emmaüs Suisse, qui avait soutenu pendant plusieurs années les projets sociaux, a cessé d’envoyer des fonds en 2000, préférant se concentrer sur le traitement médical de la maladie dans d’autres régions du monde. Jusqu’à cette date, l’Association avait réussi à vivre sur les intérêts des capitaux provenant des donations de toute origine. Ce capital est désormais épuisé. La situation financière est alarmante. Et du fait de la crise financière et du décès du Professeur Saylan, les dons se font de plus en plus rares. À l’heure actuelle, il ne reste plus 90 000 türk lirası (45 000 euros) pour affronter l’année 2010 ».

Pour l’heure, l’association ne possède aucun recours, tant juridique que financier, pour empêcher la fermeture complète de l’hôpital de Bakırköy. Elle n’a que sa volonté pour lutter contre le désintéressement de l’État et continuer à trouver des sources de financement. Mais baisser les bras ne fait partie du vocabulaire des bénévoles. Le Dr. Reyhan Uzdil n’en doute pas un seul instant : « L’association sera bien présente l’année prochaine. Nous faisons tout pour y arriver. Les bénévoles ont fait et font un travail extraordinaire. Nous continuerons. C’est notre responsabilité historique. Tout simplement parce que nos patients ne peuvent survivre sans notre aide. »

- Diaporama de Delizia Flaccavento

http://www.photophilanthropy.org/slideshow/gallery_deliziaflaccavento.php

Le cœur sur la main

Tout au long de sa vie, le Dr. Türkan Seylan n’a jamais baissé les bras, même malade, dans son combat pour insuffler un peu de dignité aux déshérités de la Turquie, des lépreux aux jeunes filles des régions rurales, en passant par les enfants des rues.

Il suffisait de voir ses funérailles, en mai 2009, dans le quartier stambouliote de Şişli, pour mesurer l’importance de son aura dans la société civile turque. Marée humaine, larmes, tristesse et surtout remerciements, éternels pour une âme qui l’est aujourd’hui tout autant dans le cœur de milliers de personnes, de tous horizons, de tous âges. Juste récompense. Sa vie, cette agrégée de dermatologie l’a dédiée aux autres, ceux que l’on ne regarde pas, ou peu.

D’abord, les lépreux, pour qui elle s’engage dès l’âge de 22 ans, dans une action auprès du Ministère de la Santé, de la Faculté de Médecine et des milieux sociaux pour que l’existence de la lèpre soit publiquement reconnue en Turquie et que l’on puisse traiter ces malades dans un hôpital spécifique. Cette maladie occupera, jusqu’à sa mort, une place primordiale dans son action. Qui la mènera à être directrice de l’hôpital de Bakırköy pendant 24 ans – jusqu’à se retraite, présidente de l’Association contre la lèpre, cofondatrice de l’Union contre la lèpre, conseillère de l’OMS…

Plus d’une fille, encore adolescente ou devenue femme, a dû aussi verser une larme. Le Dr. Türkan Seylan a changé leur vie grâce la création en 1989 de son Association pour le Support à la Vie Contemporaine (Çadas Yaşamı Destekleme Derneği), connu pour son programme de subventions et de bourses d’études qui a permis la scolarisation de plus de 58 000 enfants, en majorité des filles des zones rurales. En guise d’adieux, celle qui fût emportée à 74 ans, après dix-neuf ans d’un long cancer du sein, leur a écrit une lettre qui résume le combat de toute une vie : « Toi, ma chère fille, cesse de te demander : pourquoi suis-je né fille ? et cherche à devenir la meilleure possible. » (1) Appréciée pour ses qualités de médiatrice, cette membre de de la Commission Supérieure des Universités Turques a été également présidente de la Fondation pour la Culture et l’Education du Lycée de Jeunes Filles de Kandilli (Kandilli Kız Kisesi Kültür ve Eğitim Vakfı), tout en collaborant avec l’Association des Enfants de l’Espoir (Umut Çocukları Derneği) pour la réhabilitation des enfants des rues.

Laïque convaincue et farouche opposante à une islamisation de la société turque, la lauréate du Prix International Gandhi en 1986, récompensée pour son engagement sur le terrain, a cependant connu une fin de vie mouvementée, due à ses relations « tendues » avec l’AKP, le parti Justice et Développement. Plus d’une fois, on l’a accusée de conspiration, en vue de participer à la préparation d’un coup d’état militaire contre le gouvernement islamo-conservateur. La police fouilla son appartement et perquisitionna dix-sept bureaux du CYDD. De nombreuses voix accusèrent les forces de l’ordre d’avoir fait « disparaître les documents relatifs aux bourses de près de cinq cents filles » (2), qui perdirent de facto leur assistance financière.

Pour sa défense, le Dr. Seylan précisa, sur le site Internet du CYDD, que « (son) organisation ne soutenait ni un coup d'état militaire ni la loi islamiste, mais bien les idéaux laïques du père fondateur de la Turquie, Moustafa Kemal Ataturk ». Des principes qu’elle a cherché à défendre toute sa vie.

(1) http://www.rationalistinternational.net/article/2009/20090708/fr_3.html

(2) Ibid

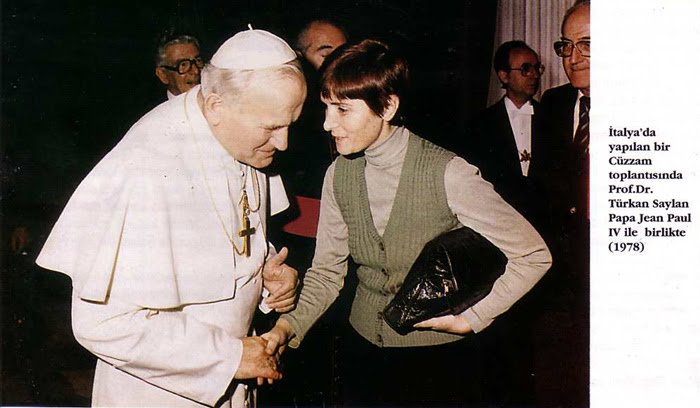

Türkan Saylan avec le Pape Jean-Paul II en 1978

L'enterrement du Dr.Türkan Saylan, le 19 mai 2009, à Istanbul.

Türkan Saylan a aidé des milliers de jeunes filles turques grâce à son engagement et les associations qu'elle a soutenues.

Malgré un cancer du sein qu'elle a traîné durant près de vingt ans, le Dr.Türkan Saylan a toujours continué de venir en aide aux défavorisés de la Turquie: lépreux, enfants des rues et jeunes fille des régions rurales...