Se plaindre d’un mal incurable, multiplier les témoignages de son existence, sauf celui de l’agression en meute : les mobilisations bisontines, au prétexte de la résurgence homophobe au parc Micaud l’été 2018, l’entourèrent de nimbes insondables. Prenant des atours de panique identitaire, elle ne ressemblait pas à la guerre que les victimes avaient vécue, celle où on les engagea, au mépris de leurs blessures.

Le déni des Social Justice Warriors

Serait-ce une omerta que ce qui se fait passer pour de la lutte contre l’homophobie pratiquerait sur des comportements totalitaires de jeunes de quartier à l’égard de victimes qui verraient leur souffrance ravalée, maquillée, réajustée au combat intersectionnel (autour du triptyque « classe, race et genre ») qui les sacrifierait – « une machine à faire des mâles blancs les nouveaux parias » s’inquiète la promotrice du concept ? La violence du déni rend fou : une agression dont on ne peut qualifier l’auteur n’est pas, indéniablement quand ce dernier est systématiquement dépeint sous un jour déformant (La Manif pour tous est la cible quasi-exclusive des militants). C’est la double peine pour la victime.

Agrandissement : Illustration 1

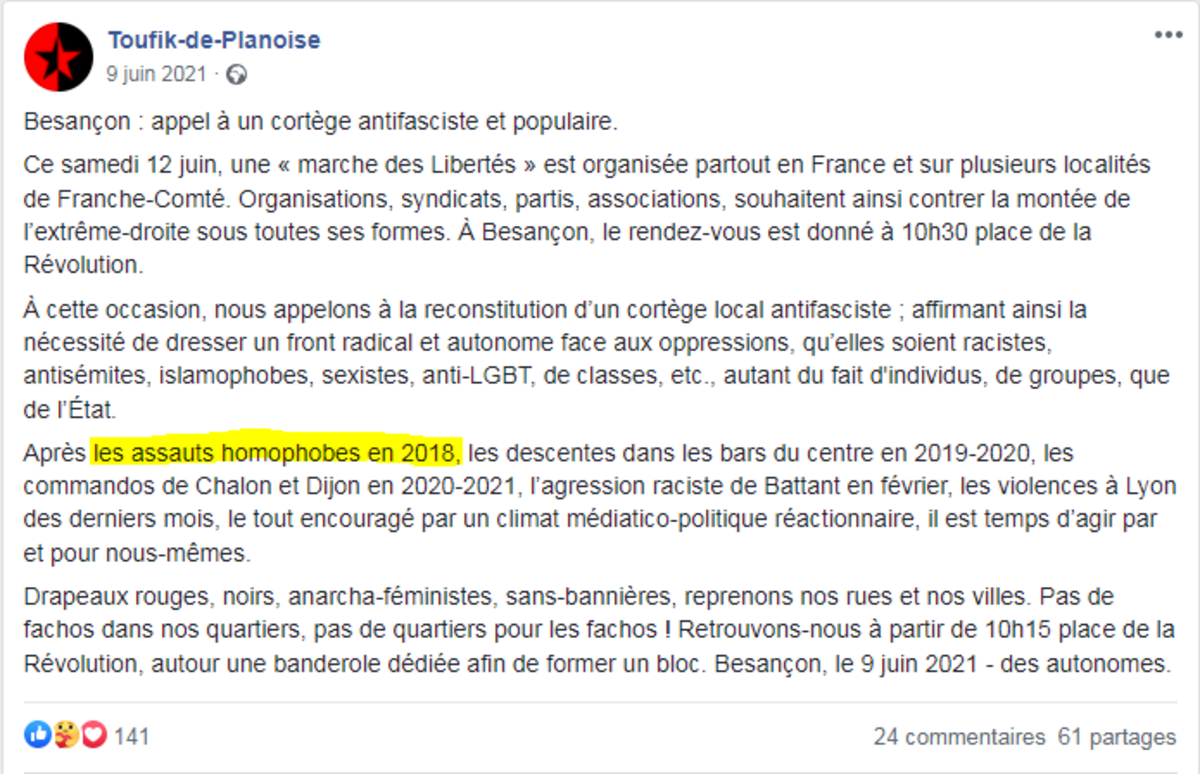

Radicalisant la posture jusqu’à l’imposture, des antifascistes bisontins procéderont ainsi, à la faveur de la frilosité ambiante, au seul amalgame que personne ne craint, en imputant à l’extrême-droite, à l’occasion de la Marche des libertés de 2021, les agissements nocturnes à Micaud et les suivants (deux mois plus tard un couple gay sera agressé en meute, en plein jour cette fois-ci). Autant réécrire l’histoire dont le rappel sonne comme une offense faite à ceux qui ont le devoir de protéger les opprimés : non pas seulement les victimes, mais aussi (et surtout ?) leurs bourreaux. Nous revoilà sur nos pieds : ou comment rafistoler la concurrence victimaire en « convergence des luttes » dans une mythologie continuée en mal d’incarnation (affaire Taha Bouhafs) mais pleine d’injonction à se taire (comme le relève l’essayiste Fatiha Agag-Boudjahlat à propos de ladite affaire). Femmes et homosexuels violentés, même handicap quand l’agresseur est « racisé » ?

Rappelons l’entourloupe magistrale qu’a été l'état des lieux 2019 de l’Observatoire des LGBTphobies testant précisément l’ampleur du phénomène – l’agression par des étrangers ou descendants afro-maghrébins – sans pourtant faire préciser leur témoignage aux victimes, comme si seule la victime pouvait décider de son importance. A grand renfort de sophismes, on suppute alors que les 4% d’agresseurs décrits spontanément comme « blancs » par leurs victimes recouvrent en fait 92% des auteurs d’agression. Si tous les ingrédients de ce tour de prestidigitation ne sont pas mesurables (une culpabilité subtile retournée contre soi et qui floute l’agresseur ? un scrupule « antiraciste » pour favoriser la sous-déclaration d’auteurs perçus comme allogènes ? une peur de perdre les bénéfices de la victimisation ?), toute autre déduction signale une intention maligne qui fait le jeu de l’extrême-droite.

Tout un écosystème du déni. Qui ouvre bien des questions sur une « génération flippée » et sans nuance : qu’est-ce qui fait que, dans leur soif de justice, certains donnent un sauf-conduit aux violents ? Que nous dit de l’état de la cause LGBT le choix pseudo-vertueux de l’auto-sacrifice !? Au nom de l’antiracisme, faut-il vraiment inverser les rôles sur qui porte les coups !? Stade ultime de la rébellion si bien analysée par le psychologue Arno Gruen comme trahison du moi, rêver d’un monde expurgé du mal qui le souillerait (« patriarcat », « problèmes sociaux », etc.), d’une altérité élaguée de son opacité constitutive (« mon combat, c’est l’autre »), d’une identité traitée comme une franchise (au double sens du mot : le dommage subi est devenu une identité, et l’identité indiscutable), accouche inexorablement de réflexes violents, déconnectés de la réalité, en un mot : totalitaires.

Conflictualité, pédagogie et justice

Si les agresseurs présumés devaient comparaître au Tribunal Correctionnel, pour la petite part d’entre eux qui n’étaient pas mineurs au moment des faits (pour ces derniers, l’audience est interdite au public, ce qui est bien dommage), gageons que ceux qui se sont indignés de leur violence, s’il en reste d’honnêtes, chercheront à s’enquérir des raisons par lesquelles ils en sont arrivés là.

Gageons, mais sans naïveté : comprendre ce qui motive ces exactions n’est pas envisageable si on est engoncé dans des précautions qui se soucient moins de ce que l’on va découvrir que de potentiels risques à exposer ce que l’on a découvert. Ou qu’on reste dans l’abstraction : l’homophobe est violent parce qu’il est homophobe (et sûrement pas parce qu’il marque sa domination sur la victime et le groupe ennemi auquel il l’associe, puisque ce dernier n’est pas belliqueux, que, dans son « tout inclusif », il ne veut justement pas l’être : aporie du pacifisme). Ou la culture de l’excuse, qui marque le point toujours avant la possibilité d’une « stigmatisation », et qui encourage une insidieuse hiérarchisation des discriminations, – aussi insidieuse que la nouvelle police des mœurs qu’elle avalise.

C’est une impasse d’ignorer qui est puni pour un crime, à partir du moment que le châtiment a lieu. Et c’est obscène d’ignorer le criminel, parce qu’il dérogerait au rôle de victime (il n’y a qu’à écouter la militante Fatima Ouassak parler du « jeune », de l’arabe, du musulman, à rassasier notre culpabilité, dont elle manipule le sentiment avec succès) qu’on préfère lui voir jouer – et, de fait, lui arrive plus souvent qu’à son tour, selon l’écrivain Ismaël Saidi (Comme un musulman en France), d’adopter « cette posture victimaire qui nous pousse à toujours demander plus sans prendre le temps de remettre notre propre comportement en question ».

Une autre recherche est alors possible, que j’indiquerai ici avec le sociothérapeute Charles Rojzman. La seule qui attesterait de la volonté persistante de faire société : « Il est dangereux de déshumaniser les "barbares", au risque de l’impuissance, écrit-il sur Facebook. On doit les empêcher impérativement de nuire mais en même temps comprendre leurs motivations rationnelles et émotionnelles qui sont celles d’êtres humains semblables à nous-mêmes mais placés par leur faute ou pas dans des environnements politiques, psychologiques ou sociologiques déshumanisants. »

Huis clos

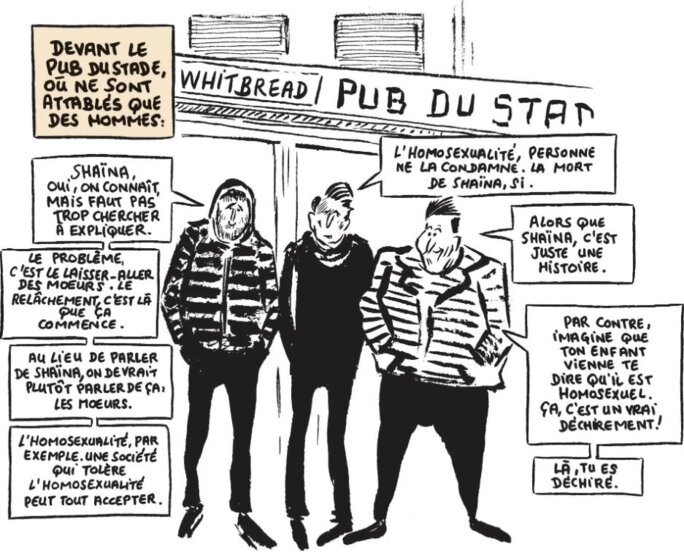

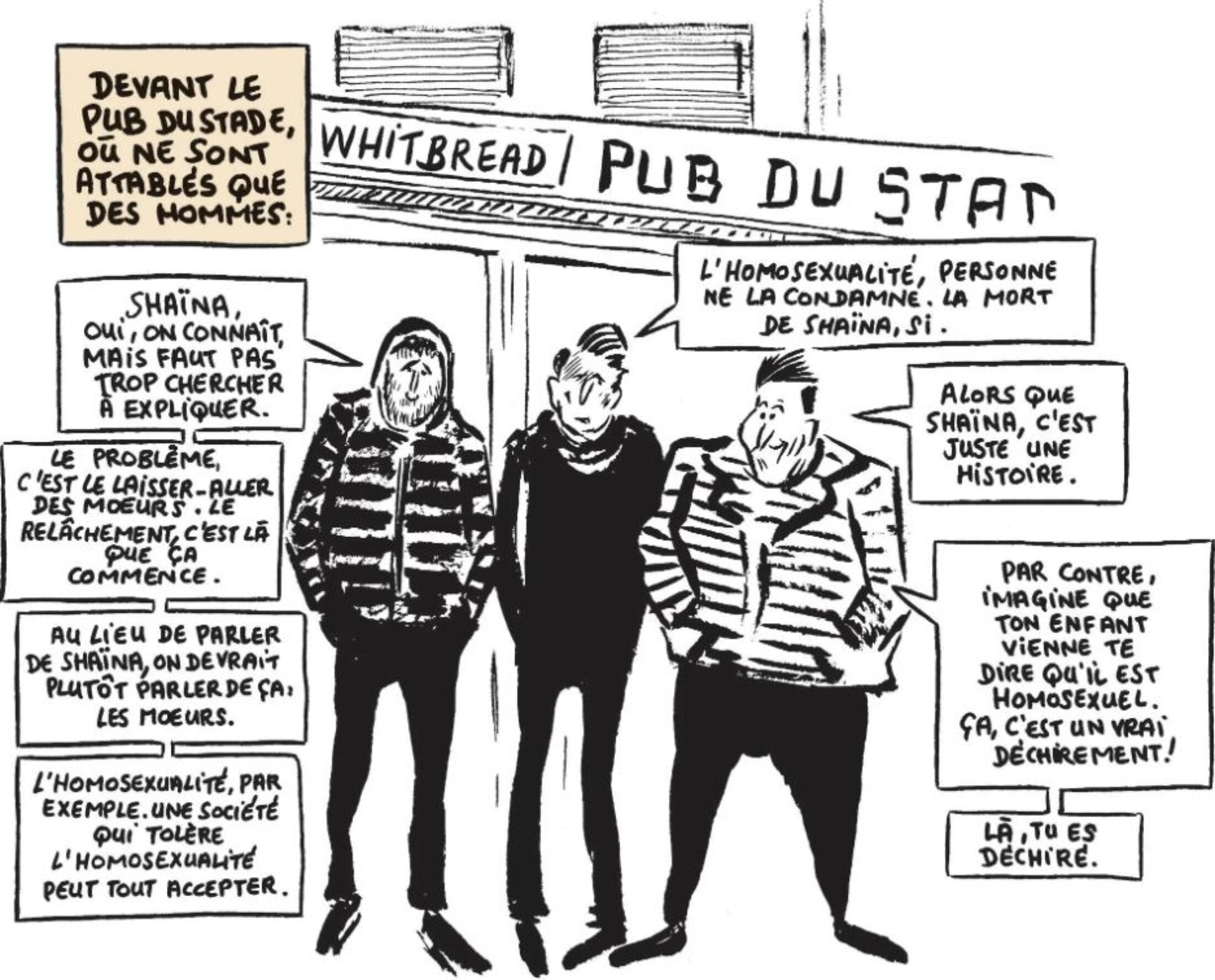

Comme le préconisait Agag-Boudjahlat sur l’affaire Shaïna Hansye (Creil) pour briser le continuum de violences sexuelles et sexistes que subissent les filles dans les quartiers, couplée à la possibilité de filmer le procès, mineurs ou pas, cette recherche – plus qu’un (simple) verdict – accoucherait « de la pédagogie de haute qualité » si chère à Monsieur Dupond-Moretti pour que « casser du pédé » cesse d’être un objet de vantardise. Le totem d’une sécession. Comment enrayer l’attraction d’une partie de la jeunesse de nos quartiers vers l’outrage ?

Agrandissement : Illustration 2

P.S. : L’affaire est close en mars 2024. Une quinzaine d’homos en cruising laissés sur le carreau. 11 condamnés, 7 à de la prison « ferme » (de 6 à 18 mois) dont 1 incarcéré (la peine la plus lourde) ; les 4 autres à du sursis seul. 6 des 7 meneurs sont des descendants d’immigrés maghrébins, mineurs pour la plupart à l’époque des faits. Le septième est le seul à avoir reconnu son intention homophobe. Il témoigne dans le documentaire « Guet-apens : des crimes invisibles ».

Il n’empêche, le contentieux perdure. Ce ne sont pas des individus qui m’ont fait du mal, c’est une tribu et sa mémoire est longue et démultipliée.

Quand, trois mois plus tard, j’ai reconnu un de mes agresseurs, accompagné d’un compère de cité, leur trajectoire devant nécessairement croiser la mienne, chacun d’un côté l’autre de la rue, j’étais fort de mon assurance : la Justice est passée, il y a eu une sanction qui rend obsolète toute velléité de représailles. Mais, arrivés à ma hauteur, c’est le compère qui a ouvert fort et distinctement la bouche en même temps que son regard de biais, avec tout le mépris du monde, me transperçait l’âme : « J’habite le quartier et tout le monde sait que je suis pédé ».

Mon âme maudite ventriloquait sur mon passage la sentence de mon opprobre, de mon indignité et de mon ostracisation. C’était le quartier qui me le disait, mon quartier, une tribu entière en tient le compte fidèle. Son quartier à elle n’est pourtant pas le mien, mais il n’empêche : ce regard haineux m’a fait souffrir de honte comme quand j’avais 16 ans. Désemparé.