La question scolaire

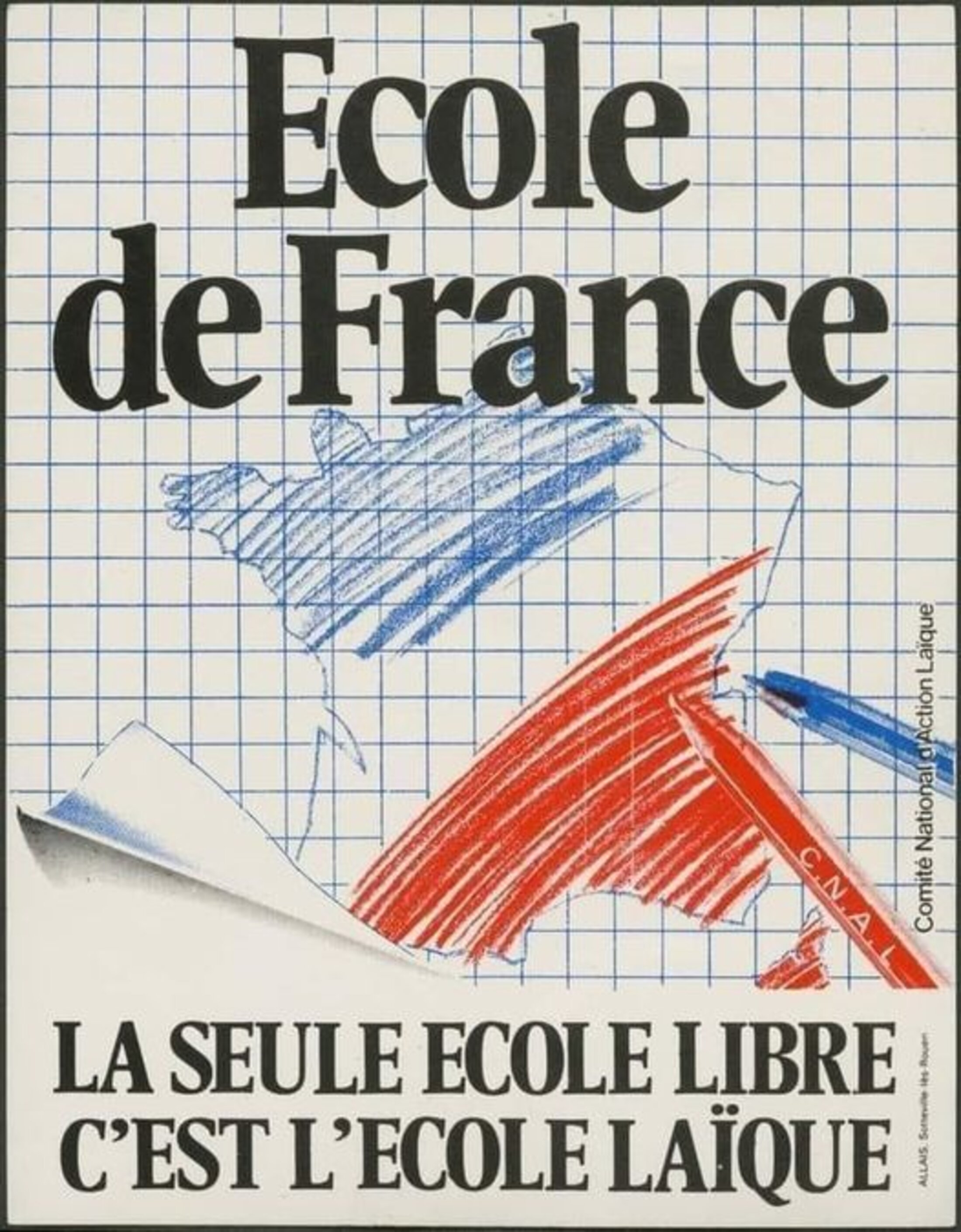

Agrandissement : Illustration 1

Il est possible de faire remonter l’action laïque, en tant qu’action collective moderne, au XVIIIe siècle. Des petits groupes s’occupaient de la diffusion des pamphlets et libelles contestant le pouvoir clérical. Sous la direction de Diderot et d’Alembert , les rédacteurs de l’Encyclopédie constituèrent un réseau de grande envergure. À partir de 1848, les associations de libres penseurs se développent. Les militants belges jouent un rôle moteur. À leur exemple, Jean Macé crée la Ligue de l’enseignement en 1866 et le Grand Orient de France se laïcise en supprimant l’évocation obligatoire au Grand architecte de l’univers en 1877. À partir de 1879, les grandes étapes de laïcisation de l’École et de l’État sont menées par les Républicains membres ou proches de ces organisations. Les syndicats d’enseignants commencent à se constituer au tournant du siècle et sont autorisés en 1924. Ils deviendront le fer de lance de l’action laïque.

Après la Seconde Guerre mondiale et la répression qu’il a connue sous l’Occupation, le mouvement laïque reprend son essor. Un Cartel national laïque est formé en 1947. Des États généraux de défense laïque se tiennent le 18 juillet 1948. Un Comité exécutif permanent se transforme en 1951 en Comité national de défense laïque. Il prend le nom de Comité National d’Action Laïque (CNAL) en 1953. La question solaire est alors redevenue centrale. Cinq organisations composent le CNAL proprement dit : la Ligue de l’enseignement, le Syndicat National des Instituteurs (devenu en 1992 le Syndicat des Enseignants), la Fédération de l’Education Nationale (devenue UNSA-Education), la Fédération des Conseils de parents d’Elèves (FCPE) et les Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN). Le secrétariat fut assuré par le SNI et la direction par le Président de la Ligue Albert Bayet jusqu’en 1958. Par la suite chaque organisation assume à tour de rôle la présidence.

Le CNAL connaît son apogée en 1960 avec la bataille contre la loi du 31 décembre 1959 (dite loi Debré). Onze millions de signatures sont recueillies par les militants laïques. Ces signatures ne seront pas prises en compte par le gouvernement en place. Depuis 1963, un secrétaire général du CNAL assure les relations avec les Comités Départementaux d’Action Laïque (CDAL) et les diverses associations (Union Rationaliste, Libre Pensée, Ligue des droits de l’homme, Grand Orient, Droit humain, Grande Loge de France, Fédération des combattants républicains…), syndicats (CGT, CGT-FO, CFDT…) et partis politiques (Parti Socialiste, Parti Communiste Français, Radicaux de gauche…) qui soutiennent le CNAL. Le CNAL a largement fédéré l’action laïque jusqu’en 1984. À la suite de l’échec du projet de « grand service public unifié et laïque unique de l’éducation nationale », et malgré la démonstration de force de 1994 face à la tentative de révision de la loi Falloux au bénéfice de l’enseignement privé, l’audience du CNAL diminue tout en restant une structure de concertation entre ses cinq organisations. La recomposition syndicale avec la création de la Fédération Syndicale Unitaire, l’intégration de la FEN dans l’Union Nationale des Syndicats Autonomes, où elle devient UNSA-Education, et le changement de dénomination du SNI qui devient Syndicat des Enseignants a modifié le paysage laïque.

La question multiculturelle

Agrandissement : Illustration 2

Dans les années 80 le mouvement laïque s’est à la fois dispersé, divisé et affaibli autour de la prise en compte des profonds changements de la société française. Conséquence directe du colonialisme puis de la politique d’immigration, la France devient une société multiculturelle. Alors que la tradition républicaine d’assimilation fonctionnait à plein pour les personnes d’origine européenne, les diverses formes de racisme, d’antisémitisme et de discrimination ont perduré, nourrissant la tendance des groupes humains à l’entre soi. Les 250 crimes de sang commis par des islamistes au cours des trente dernières années constituent l’atteinte la plus grave au « modèle républicain » que l’immense majorité des Français en étaient venus à considérer comme un bien commun.

Une forte montée du nationalisme débordant sur la droite classique génère toutes les inquiétudes tandis que les progressistes constatent l’apparition et l’essor en leur sein d’idées et de discours « made in USA ». Des débats confus l’accompagnent, ou, pire encore, la radicalisation de positions qui rendent tout débat impossible ou vain. Cette dérive tend à effacer l’effort historique de rassemblement des classes populaires et moyennes en confortant les polémiques identitaires et en faisant passer au second plan les revendications sociales. Des affirmations identitaires s’exacerbent dans tous les groupes religieux, ou plus précisément politico-ethnico-religieux. Elles sont à l’œuvre dans l’islam comme dans le judaïsme et le christianisme. Elles se traduisent dans leurs réseaux d'établissements d'enseignement privés respectifs. Au sein de chaque groupe les personnes vivant paisiblement leurs convictions constituent une large majorité. Ce sont des minorités actives, des entrepreneurs d’identité plus ou moins influents, qui agissent de façon spécifique dans chaque groupe et tentent d’imposer dans chacun de ces groupes une forme d’hégémonie politico-culturelle.

Face à cette nouvelle situation, comme toutes les institutions et toutes les écoles de pensée, le mouvement laïque se cherche. Force est de le constater : des divisions sont apparues au sein du mouvement laïque autrefois uni autour de la question scolaire. On constate même des alliances ouvertes ou discrètes de quelques organisations se réclamant de la laïcité avec certaines mouvances politico-religieuses opposées entre elles. Les polémiques se cristallisent sur le port de signes religieux à l’école, puis dans l’entreprise, le sport et même l’espace public. Elles s’étendent à la libre critique des religions, au droit au « blasphème », à l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’alimentation… La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dite aussi « loi contre le séparatisme » s'inscrit dans cette logique.

La question sociale

Agrandissement : Illustration 3

Retrouver une unité laïque suppose plusieurs éléments. Le consensus sur la gravité de la situation est une condition préalable. La mondialisation s’accompagne de crispations politico-ethnico-religieuses sur tous les continents. La République française dispose des fondements philosophiques et juridiques à la hauteur de ce défi. Les organisations laïques ont en ce sens une responsabilité historique à assumer. À ceux qui pourraient objecter que l’unité autour de la question scolaire s’accompagnait de sérieuses divergences politiques entre communistes, radicaux et socialistes, on rappellera que, le moment venu, face aux menaces les plus graves, tout le monde était sur le pont pour porter des revendications communes clairement discutées.

Il faut en finir avec l’intériorisation de la défaite de 1984. Et même, plus profondément, avec le vague sentiment que le mouvement laïque n’a plus l’enracinement social nécessaire à son action. En 1994, une manifestation (longuement filmée) se déroule le 16 janvier, organisée par un collectif de 164 organisations. Elle regroupe environ 800.000 personnes opposées avec succès à la modification de l’article 69 de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui aurait permis une nouvelle augmentation du financement public de l’enseignement privé. En 2008, l’appel « Sauvegardons la laïcité de la République » recueille en moins de trois mois 150 000 signatures et le soutien de 145 organisations associatives, philosophiques et syndicales, contre le projet de révision de la loi de 1905 par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Egalement avec succès.

La question scolaire est au premier plan. En témoignent la nouvelle reconnaissance universitaire et même médiatique du CNAL depuis son colloque sur les enseignants et la laïcité en 2018, la publication des IPS (indices de position sociale) en octobre 2022, la proposition de loi du sénateur Pierre Ouzoulias visant à soumettre les subventions accordées aux écoles privées au respect de critères sociaux en avril 2023, le rapport de la Cour des comptes sur l’enseignement privé en juin 2023 et le rapport de l’Assemblée nationale en avril 2024. Dans tous ces travaux la question scolaire est liée d’une façon ou d’une autre à la question multiculturelle au sein d’une seule et même question sociale. Des Rencontres organisées par la Ligue de l'enseignement l'ont montré en 2019. La publication de la tribune signée par plus de vingt organisations (une trentaine à ce jour) le 28 janvier 2024 « Mobilisation pour l’école publique laïque » est significative de cette volonté de rassemblement et de renouvellement de la réflexion collective. Ses suites seront décisives. Il n’y a pas de fatalité de l’échec. La volonté partagée de l’unité dans le combat est le premier antidote contre le venin du défaitisme.…