L’incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019 a suscité nombre d’émotions que Régis Debray a analysé avec perspicacité : « D’être située au cœur de la capitale, donne à la basilique métropolitaine la résonnance d’un bourdon d’orgue étrangement patriotique. La France ne se déclare plus fille aînée de l’Eglise, mais si nous avons justement débouté l’alliance entre les Eglises et l’Etat, le plus laïque d’entre nous ne peut récuser cette continuité millénaire…. Abîmé par le feu mais sauvé par la littérature, le lieu de mémoire restera une présence tutélaire, avec Hugo bien sûr mais aussi Péguy, Claudel et Proust… C’est une certaine substance populaire et nationale qui est atteinte à travers un point nodal de la communauté civique, un facteur de concorde et non de discorde, le point zéro des routes de France ».

Notre cathédrale. Article paru dans Humanisme, revue des francs-maçons du Grand Orient de France

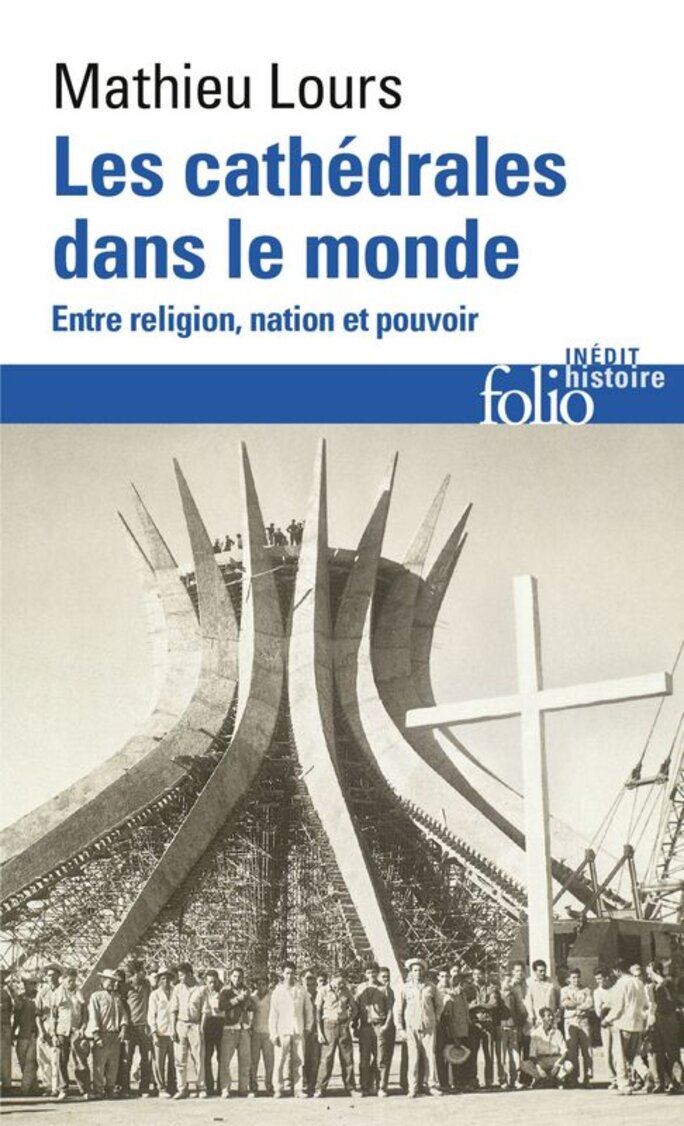

Agrandissement : Illustration 2

Historien de l’architecture religieuse, Mathieu Lours vient de publier « Les cathédrales dans le monde. Entre religion, nation et pouvoir » aux Editions Folio. En 342 pages il renouvelle le regard sur un sujet beaucoup traité. Il brosse un tableau historique détaillé (plus de 300 cathédrales sont situées) et le complète par une description des effets de la mondialisation. La déchristianisation de l’Europe est de plus en plus flagrante : les cathédrales deviennent des monuments culturels. En conservant toutefois un rôle politique, en particulier en Ukraine et en Russie. Dans le reste du monde où les cathédrales demeurent, elles sont beaucoup plus fréquentées par les populations locales.

Agrandissement : Illustration 3

Assuré de solides références historiques, Mathieu Lours nous montre comment la majorité de ces monuments sont en fait postérieurs à la période magnifiquement décrite par Georges Duby dans « Le temps des cathédrales. L’art et la société 980-1420 » (Gallimard). La cathédrale en tant qu’église principale d’un diocèse accompagne la christianisation de l’Europe dès l’Antiquité tardive. Le mot qui la désigne ne devient un nom propre qu’au XVIII° siècle. A l’époque moderne, l’essor du protestantisme entraîne la disparition des cathédrales dans le Nord de l’Allemagne, les pays scandinaves, l’Ecosse. Elles sont détruites ou transformées en simples monuments. Pour sa part l’Eglise anglicane conserve et magnifie ses cathédrales. L’abbaye de Westminster reçoit ce statut en bricolant un diocèse sur une partie de Londres. Dans le monde orthodoxe les cathédrales sont couronnées de coupoles et ornées de kokoshnikis (décorations en arc-en-ciel) caractéristiques. Mathieu Lours détaille dans chaque pays comment rois, empereurs, nations et évêques se partagent ou se disputent la charge symbolique portée par les cathédrales. Entre mille, les exemples des cathédrales de Cologne, de Strasbourg et de Saint-Pétersbourg sont peut-être les plus parlants. La quinzaine d’images et photos du cahier central l’illustre de façon frappante. Cet héritage historique explique en grande partie les divers statuts des cultes dans la plupart des Etats actuels.

Agrandissement : Illustration 4

L’expansion européenne s’est accompagnée, parfois de façon chaotique voire contradictoire, de l’expansion du christianisme. Les territoires des empires coloniaux se sont peuplés de cathédrales catholiques ou anglicanes (épiscopaliennes aux USA). La conquête de la péninsule ibérique par des musulmans entraîne la transformation des églises et des cathédrales en mosquées, comme plus tard dans les Balkans et une partie de la Russie. La reprise par les Européens de ces territoires a l’effet inverse. Avec des exceptions notables comme celle de la cathédrale Saint-Sophie à Istanbul, convertie en mosquée puis en musée sous Mustapha Kemal et retransformée en mosquée depuis 2020. La décolonisation des empires britanniques et français a elle aussi des effets contrastés. Les cathédrales demeurent aux Amériques comme en Afrique sub-saharienne où elles sont beaucoup plus fréquentées qu’en Europe. Elles disparaissent dans les pays musulmans et souvent dans le reste de l’Asie.

Le rôle symbolique joué par la mise en valeur ou la mise en scène des cathédrales est illustré par la journée du 23 juillet 2023. Ce même jour, deux cérémonies se déroulent. L'une dans la cathédrale catholique de Loutsk, en Ukraine avec Volodymir Zelensky et Andrzej Duda, président de la république polonaise, commémorant le massacre de plus de 100.000 civils polonais par l'armée ukrainienne de Stepan Bandera en 1943. L'autre devant la cathédrale des forces navales russes à Kronstadt avec Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie, pour célébrer leur alliance. Le 12 juillet la cathédrale d'Odessa avait été détruite. Les armées russe et ukrainienne s'accusant de cette destruction...