Les fêtes et cérémonies laïques : un aspect mineur de la grande œuvre politique de défense et d’illustration de la liberté de conscience grâce à la séparation des cultes et de l’Etat ? Une question simple au regard des confusions intellectuelles et politiques actuelles ? Pas si sûr… Il ne s’agit pas de décorum mais de l’héritage de la Révolution française. Rien de moins ! La Grande Révolution fut autant culturelle que politique. Toute l’œuvre de Maurice Agulhon y est consacrée. De « Marianne au combat » aux trois volumes de « Histoire vagabonde », ses livres et ses articles détaillent cette geste populaire, faite d’emblèmes, de monuments, de chansons, de peintures et de sculptures… qui ont fait de la France une République.

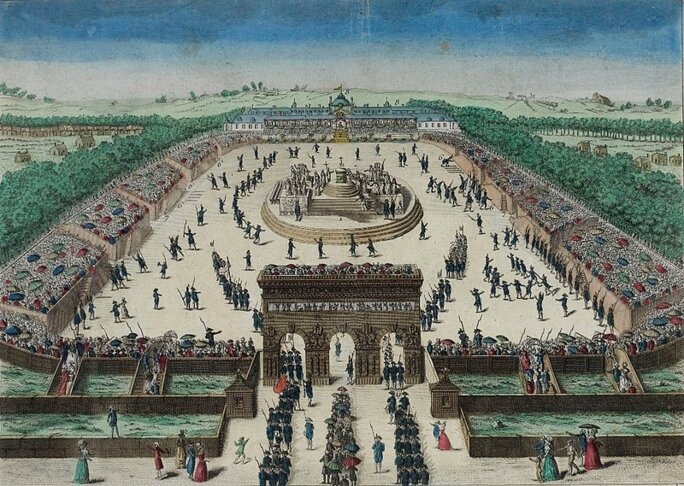

En ce sens les grandes fêtes républicaines sont des manifestations collectives d’un immense changement anthropologique. L’affirmation ferme et définitive de la souveraineté du peuple change les sujets en citoyens (mâles seulement, pour encore de longues décennies). A la fois cohérent dans son fond mais chaotique dans ses multiples initiatives, c’est le peuple qui se célèbre lui-même et s’affirme dans les fêtes révolutionnaires. L’ordre du monde, le sacré, en sont bouleversés. Dans ce foisonnement, cette invention de soi est illustrée aussi bien par le calendrier républicain, la Fête de la Fédération ou l’instauration du mariage civil… Le cycle des grands moments de l’année et le cycle du berceau à la tombe sont familiers aux anthropologues. Les républicains français ont construit les leurs… Le présent article se veut une amorce de réflexion sur cette longue histoire et son avenir...

L’héritage de la Révolution française

Agrandissement : Illustration 2

Les associations de libres penseurs, qui furent le fer de lance du mouvement laïque au XIX° siècle et au début du XX°, rassemblaient à cette époque quelque trente mille adhérents, dont d’éminentes personnalités telles que Victor Hugo, Marcellin Berthelot ou Anatole France. Parallèlement à leur combat politique elles eurent une importante activité culturelle. Elles établirent notamment un véritable programme de promotion des « Fêtes civiles », largement inspiré des grandes fêtes de la Révolution. Il s’agissait de s’affirmer peuple souverain en particulier grâce à l’héritage de la Fête de la Fédération du 14 juillet. Retrouver en partie l’esprit du carnaval médiéval insurgé contre tous les pouvoirs. Voire ressusciter les fêtes antiques. On sait combien les révolutionnaires étaient inspirés par les humanités grecques et latines.

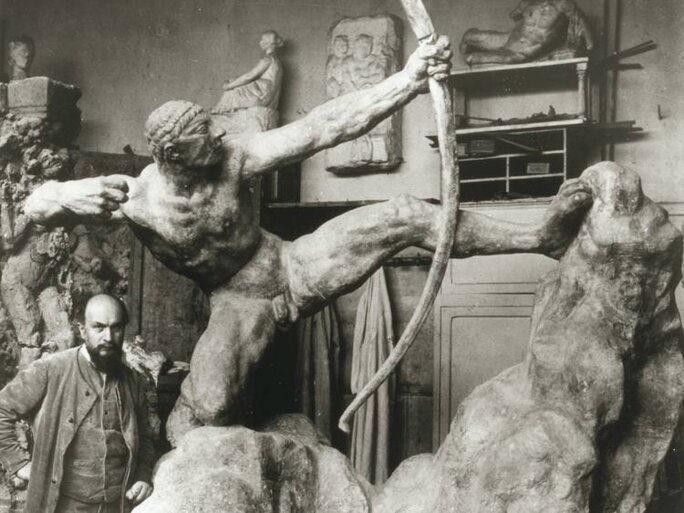

Agrandissement : Illustration 3

L’un des objectifs était de laïciser les fêtes saisonnières autrefois christianisées. Le député socialiste Marcel Sembat et le polytechnicien Jean Cotereau furent très actifs en la matière. Il s’agissait pour eux de procéder à une véritable réappropriation de ces manifestations, considérées par eux comme d’ordre culturel. Leur effort principal a porté sur Noël. Leur argumentaire était simple mais radical : Noël est historiquement une fête païenne, elle a été « volée » par les chrétiens, il faut donc la laïciser ! Pendant des décennies ont été organisés des « Noëls païens », des « Noëls humains » et même des « Noëls rouges » (avec le Parti Communiste, dont l’engagement est largement oublié).

Au début du XIX° siècle se constitue un Comité Central des Fêtes et Cérémonies Civiles. Il se dote d’une excellente revue mensuelle: les "Annales des Fêtes et Cérémonies Civiles", dont le titre sera ensuite simplifié en « Les Fêtes ». Marcel Sembat est le directeur. Socialiste, franc-maçon, journaliste, député, proche des milieux artistiques, il joue un rôle-clé. On y retrouve de nombreux militants et intellectuels républicains. Du philosophe Gabriel Séailles, un des fondateurs des Universités populaires, à l’écrivain Jules Renard. Les associations de libres penseurs comme la Ligue de l’enseignement et les obédiences maçonniques y étaient représentées… ; Zola, Hugo, Rousseau y furent publiés… ; l’anthropologie, les arts, les lois, l’histoire, les religions et y firent l’objet d’articles…

Agrandissement : Illustration 4

Feuilletons le numéro 35, publié en septembre 1913. Le premier article s’interroge sur les fêtes populaires et les raisons de leur succès. Il évoque les problèmes d’organisation, le caractère spontané de l’enthousiasme suscité, le rôle de la poésie… L’article suivant traite des sculpteurs et de l’intégration de leurs œuvres dans les édifices, des fresques monumentales… Son auteur est un des plus grands sculpteurs de l’époque, Antoine Bourdelle. Des poèmes de Pierre Louÿs et de Paul Valéry suivent. Puis celui d’un des personnages les plus investis dans les fêtes, l’homme de lettre franc-maçon, coopérateur et socialiste, André Lebey. A son tour, Marcel Sembat consacre une longue analyse à « la fête moderne », en particulier au 1° Mai. Il souligne combien « Les malheurs du peuple ne diminuent ni le besoin de fêtes, ni leur utilité ». Bien au contraire confirme Jules Renard qui illustre cette idée avec les souvenirs du maire d’un village républicain. L’auteur de « Poil de carotte » a bâti une œuvre qui est à redécouvrir… Le numéro se clôt sur l’âpre débat portant sur l’usage respectif des cloches par le maire et le curé.

Agrandissement : Illustration 5

Ouvrons le numéro 37, publié en novembre 1913. Marcel Sembat ouvre le bal en approfondissant ses réflexions sur les fêtes publiques en France. Il pose une série de questions toujours actuelles. Quel est le rôle de l’art et de la cérémonie dans la vie nationale ? Quel est le rôle de l’enthousiasme dans la vie collective ? Quel rapport y a-t-il entre l’enthousiasme et l’idéal ? Mobilisant les travaux de Charles Darwin et d’Emile Durkheim, il traite longuement de la suivante : quel rôle ont joué les fêtes dans le développement des sociétés humaines ? A la suite d’un poème de Paul Valéry, un entretien avec Jules Renard précède une étude intitulée « L’Art dans la démocratie ». L’auteur, Maurice Lefèvre, soutient une thèse « Tout art vient du peuple et doit lui revenir ». Depuis près d’un siècle la thèse de « L’art pour l’art » lancée par Théophile Gauthier avait le vent en poupe. Thèse réfutée par Georges Sand « « L'art pour l'art est un vain mot. L'art pour le beau et le bon, voilà la religion que je cherche... ». « Religion » qu’elle illustrera dans son œuvre populaire. Encore un débat à la fois plus actuel que jamais… et pourtant non mis en œuvre. Suivent un poème d’André Lebey « Pour la porte d’une Maison du Peuple » car l'architecture est une des dimensions de l'art pour le peuple et une recension des actualités et des publications relatives aux fêtes tant laïques que religieuses.

Des banquets républicains aux fêtes laïques de le jeunesse

Agrandissement : Illustration 6

Cette effervescence militante et intellectuelle accompagnait nombre de fêtes traditionnelles immémoriales et les fêtes républicaines. Les plus anciennes prenant ainsi un sens nouveau, plus politique. Dans le même mouvement le populaire Arbre de Mai inspire le révolutionnaire Arbre de la Liberté, et le plus récent Arbre de la Laïcité. Les banquets autrefois festifs deviennent de grands moments de la convivialité républicaine tout au long de l’année. Le banquet des maires de 1900 a rassemblé 22.000 d’entre eux. Le 21 janvier, on trinque à la décollation de Louis Capet. Et que dire des pacifiques et joyeux banquets du vendredi-dit-saint qui rassemblent toujours contre les interdits religieux, alimentaires, sexuels, idéologiques… L'idée est née dans les milieux intellectuels de la fin du XIXe siècle. C'est le célèbre critique littéraire Charles Sainte-Beuve qui, le vendredi 10 avril 1868, offre à ses amis un dîner "gras". Etaient présents: Ernest Renan, Gustave Flaubert, Hippolyte Taine, Edmond About… C'est la fine fleur de la critique rationaliste qui crée ainsi l'événement, le "scandale" selon la presse conservatrice qui en fait un beau battage.

Agrandissement : Illustration 7

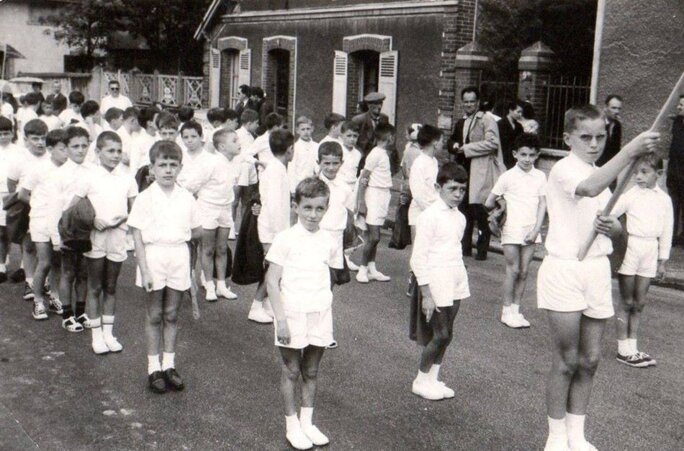

Dans les années 1900 des Fêtes de la Jeunesse incluent la prestation du « serment civique de la jeunesse » rédigé par Justin Godard, parlementaire radical-socialiste et par ailleurs fondateur de la Ligue contre le cancer. Elles connaissent leur apogée dans les années 1920 avant de décliner durant la décennie suivante. Elles réunissaient les jeunes gens, filles et garçons, membres des amicales laïques. Plus populaires, les Fêtes de la Jeunesse se déroulent en plein air, généralement au stade municipal, avec des exercices physiques qui exaltent la santé, sans pour autant perdre leur ambition politique. Dans les années 30, les Fêtes de la Jeunesse, grandes manifestations républicaines et laïques, sont organisées par la Ligue de l’enseignement. Un Comité des Fêtes de la Jeunesse est créé en son sein en 1935. Jean Zay est nommé commissaire général. En 1937, 117 fêtes ont eu lieu, avec 170.000 exécutants. Elles disparaissent de 1939 à 1945, mais elles connaissent dès la Libération un engouement très fort, avant leur arrêt au cours des années 1970. Parallèlement les lendits, grands mouvements gymniques d'ensemble reproduits par les élèves lors de la fête des écoles, s’épanouissent de 1880 à 1980.

De nos jours tous ces événements et initiatives ont encore un écho. Ce sont parfois des vestiges, surtout pour ce qui est des grandes célébrations collectives. Leur sens se perd. Le 14 juillet se réduit à un défilé militaire et à la survie de sympathiques bals populaires, voire à de simples feux d’artifice. L’immense rassemblement spontané du 11 janvier 2015, en défense de la liberté d’expression, montre toutefois que l’aspiration est toujours là. Ce sont néanmoins les cérémonies marquant les rites de passage tout au long de la vie qui connaissent un renouveau, plus culturel que politique. Elles interpellent directement les associations laïques investies sur la politique familiale. De petites entreprises commerciales s’en sont fait une spécialité. Les cérémonies crématistes sont bien élaborées. Fait significatif, le Grand Orient propose en accès libre sur son site depuis 2009 un recueil de propositions de rituels intitulé «

Cérémonies civiles républicaines». Sont détaillées des cérémonies de parrainage, de mariage, d'obsèques et d'accueil dans la citoyenneté française.

C’est bien connu, le mouvement laïque belge propose des cérémonies avec un accompagnement de qualité. Le site du Centre d’Action Laïque, le portail www.laicite.be donne les moyens d’accéder aux cérémonies de parrainage, de mariage et de funérailles ainsi qu’aux fêtes laïques de la jeunesse impliquant chaque printemps des milliers d’enfants. Un colloque « Les laïques, les rituels et la spiritualité ? » a approfondi en 2007 la philosophie et les conditions de réalisations de ces cérémonies. Humanists International en regroupe une centaine dans le monde. Parmi ces organisations beaucoup sont engagées sur les cérémonies civiles. Parfois même exclusivement. Ces cérémonies ont un effet légal dans certains pays. C’est le cas des mariages humanistes en Écosse, en Irlande du Nord et à Jersey. Humanists UK (anciennement British Humanist Association) soutient un projet de loi déposé le 9 janvier 2020 pour l’étendre à l'Angleterre et au Pays de Galles.

La question des fêtes et cérémonies civiles n’est donc ni mineure, ni simple. Elle soulève des problématiques dont quelques-unes rapidement évoquées. Il faut y ajouter celle plus globale du patrimoine républicain. Et s’interroger sur l’évolution de la culture de masse, la déconsidération des cultures populaires… Les œuvres ont laissé la place aux produits. Comment redonner un sens culturel et politique à des évènements collectifs mobilisateurs ? Comment affirmer son identité culturelle dans la transmission familiale en repensant les rites de passage ? Comment insuffler la créativité dont nos prédécesseurs ont fait constamment preuve ? La réflexion est ouverte...

Pour aller plus loin…

Maurice Agulhon

- Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880 Flammarion

- Marianne au pouvoir. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 1914, Paris, Flammarion

- Les Métamorphoses de Marianne. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1914 à nos jours, Flammarion

- Histoire vagabonde. Trois tomes, Gallimard

Olivier Ihl

- La fête républicaine Gallimard

Denis Lefebvre

- Marcel Sembat : socialiste et franc-maçon, Éditions Bruno Leprince

Sous la direction de Pierre Nora

- « Symboles », « Monuments » et « Commémorations » in « La République ». Les Lieux de mémoire Tome I Gallimard