« La première chose dont l’homme noir est conscient est que vous êtes différent des Blancs. L’autre chose que vous apprenez est que vous êtes différents les uns des autres. Vous êtes nés dans un monde à double échelle de valeurs où la couleur est de première importance. Dans notre communauté, il existe une hiérarchie de couleurs qui est semblable à celle des Blancs, et qui est donc renforcée de chaque côté. Les Noirs à peau claire croient qu’ils sont supérieurs et les Noirs à peau plus sombre leur permettent d’agir selon cette croyance ». Ces propos du militant pour les droits civiques H. Rap Brown sont rapportés par l’historien américaniste Pap Ndiaye, un des rares auteurs à avoir abordé le sujet.

Agrandissement : Illustration 1

On ajoutera ici deux illustrations dues à des romancières noires américaines. Editrice et universitaire, prix Nobel de littérature, Toni Morrison a consacré « L’œil le plus bleu », son premier roman paru en 1970, à « une petite fille très laide qui demandait la beauté… Une petite fille noire qui voulait sortir de la fosse de sa négritude pour voir le monde avec des yeux bleus ». Elle subit les moqueries de petits garçons qui improvisent une comptine « Noire-de-peau-Noire-de-peau… Le fait qu’eux-mêmes étaient noirs n’avait rien à voir dans l’histoire. C’était le mépris qu’ils éprouvaient pour leur propre couleur qui donnait son mordant à l’insulte ».

Autre grande écrivaine, titulaire du Prix Pulitzer, Alice Walker est en particulier l’auteure de « La Couleur pourpre » en 1982. Au travers d’un carnet intime et de lettres, elle met en scène l’histoire de deux sœurs, Celie et Nettie. Celie subira le racisme de son mari, pourtant noir, qui aurait préféré épouser Nettie, plus jeune et plus claire de peau. Cette œuvre poignante a été suivie d’un autre roman « In Search of Our Mothers' Gardens: Womanist Prose » non traduit en français. Alice Walker y propose le mot « colorism » avec une tentative de définition : « Traitement préjudiciable ou préférentiel des personnes de même race basé uniquement sur leur couleur ». Pour comprendre ce comportement autodestructeur, il faut s’interroger sur le rôle de la couleur dans la définition des identités.

Agrandissement : Illustration 3

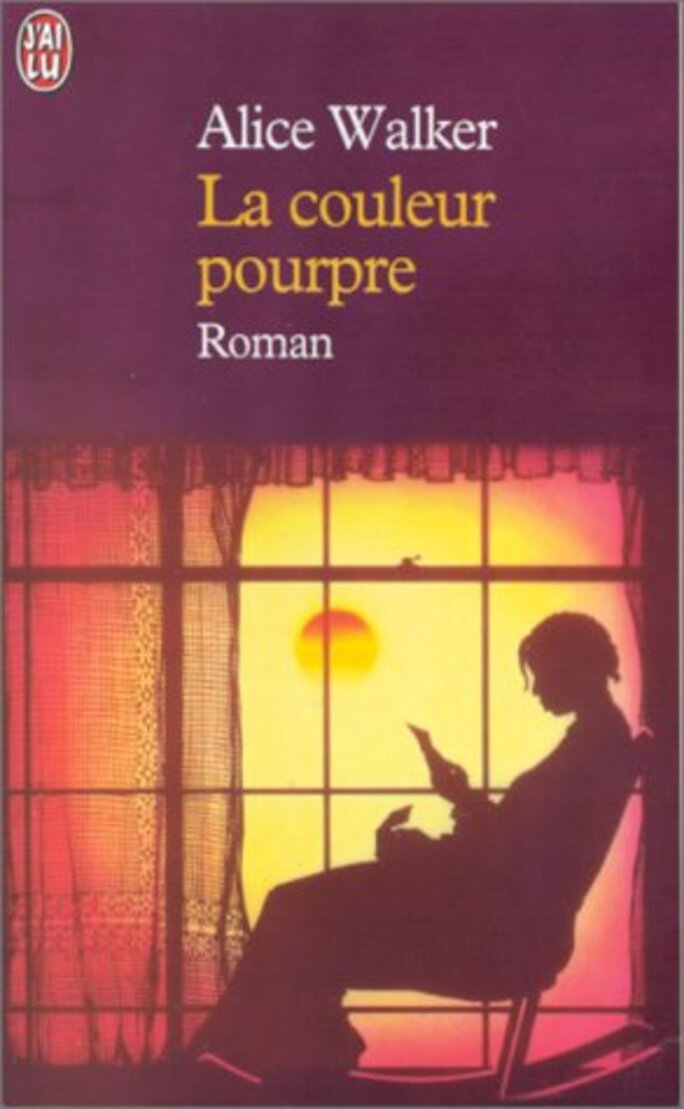

Avec les romans de Toni Morrison et d’Alice Walker, le film « Le bonheur d’Elza » est sans doute une des meilleures introductions au drame du colorisme… La réalisatrice, Mariette Monpierre, y met en scène sa propre vie. Elza, jeune Guadeloupéenne, vit à Paris avec sa mère. Elle n'a pas connu son père qui a refusé de la reconnaître à sa naissance. A 20 ans, elle célèbre l'obtention de sa maîtrise de mathématiques et part aux Antilles pour retrouver son père. Celui-ci est chef d'entreprise. Noir plutôt clair, il laissera tomber une phrase particulièrement violente à un moment crucial : « Tu es trop frisée pour être ma fille ».

COLORIS CORPUS

Agrandissement : Illustration 4

Bien des aspects de notre identité ont une traduction colorée. Un colloque « Coloris Corpus » a pu le mettre en évidence. Les actes sont parus. (« Coloris corpus » Jean-Pierre Albert et al. Éditions du CNRS 2008). La perception, la variété, la symbolique des couleurs pèsent dans l’histoire des mentalités : dès avant la Grèce antique, où l’orange et le noir sont utilisés de façon conventionnelle et exclusive, jusqu’à nos jours, où le multicolore est promu comme une valeur en soi. Depuis Newton les couleurs sont classées suivant de nombreuses échelles chromatiques. Le corps humain fut et reste perçu au travers d’une lecture de ces couleurs. Il serait naïf de penser que celle-ci est immédiate et se borne à l’enregistrement desdites couleurs comme des données brutes. Elle est au contraire éminemment sociale. Les couleurs du corps fournissent des signes et suscitent des jugements de valeur. La couleur de la peau est souvent ainsi « un vêtement de prestige », selon l’expression de Jean Baudrillard.

La blancheur fut jadis cultivée à l’extrême, avec une aristocratie qui, face aux paysans brûlés par le soleil, évitait l’exposition et utilisait force poudres, ombrelles et parfois même des masques. L’histoire de l’art en donne de multiples exemples dont un des plus fameux est le « rendu de la carnation» depuis la Renaissance. Le « rose » est ici encore plus blanc que le « blanc ». Ce fut bien sûr surtout le cas en Europe, mais aussi en Asie, où le phénomène est très développé, en particulier en Inde, en Chine, au Japon et en Corée. La vogue actuelle du bronzage « californien » s’inscrit paradoxalement dans cet héritage en mettant en valeur, par contraste, les cheveux blonds et les yeux bleus. C’est bien sûr la lecture raciste de la couleur comme légitimation ultime de la domination qui est la plus éprouvante. Une telle lecture existe partout dans le monde : chez les Peuls et les Touaregs, qui se perçoivent comme « rouges » par rapport aux peuples « noirs » qui les environnent, comme chez les Guyanais, qui se perçoivent comme « clairs » par rapport aux Haïtiens réputés « noirs ».

Les racines oubliées du colorisme

Existe-t-il une explication convaincante des origines, des causes, du colorisme ? S’agit d’une simple mais profonde intériorisation des catégories raciales élaborées lors des colonisations ? Ce fut incontestablement un moment décisif durant lequel le colorisme, comme d’autres formes de racisme, s’est cristallisé en doctrine. Mais comment comprendre que ces représentations aient pu exister antérieurement ? Qu'elles existent ailleurs, notamment en Asie ? Qu'elles perdurent aussi longtemps tout en étant radicalement contraires à l’estime de soi des personnes concernées ?S’agit-il des vestiges du clivage social entre pâles aristocrates et sombres paysans ? Mais un simple préjugé de classe peut-il s’enraciner à ce point ?

Agrandissement : Illustration 6

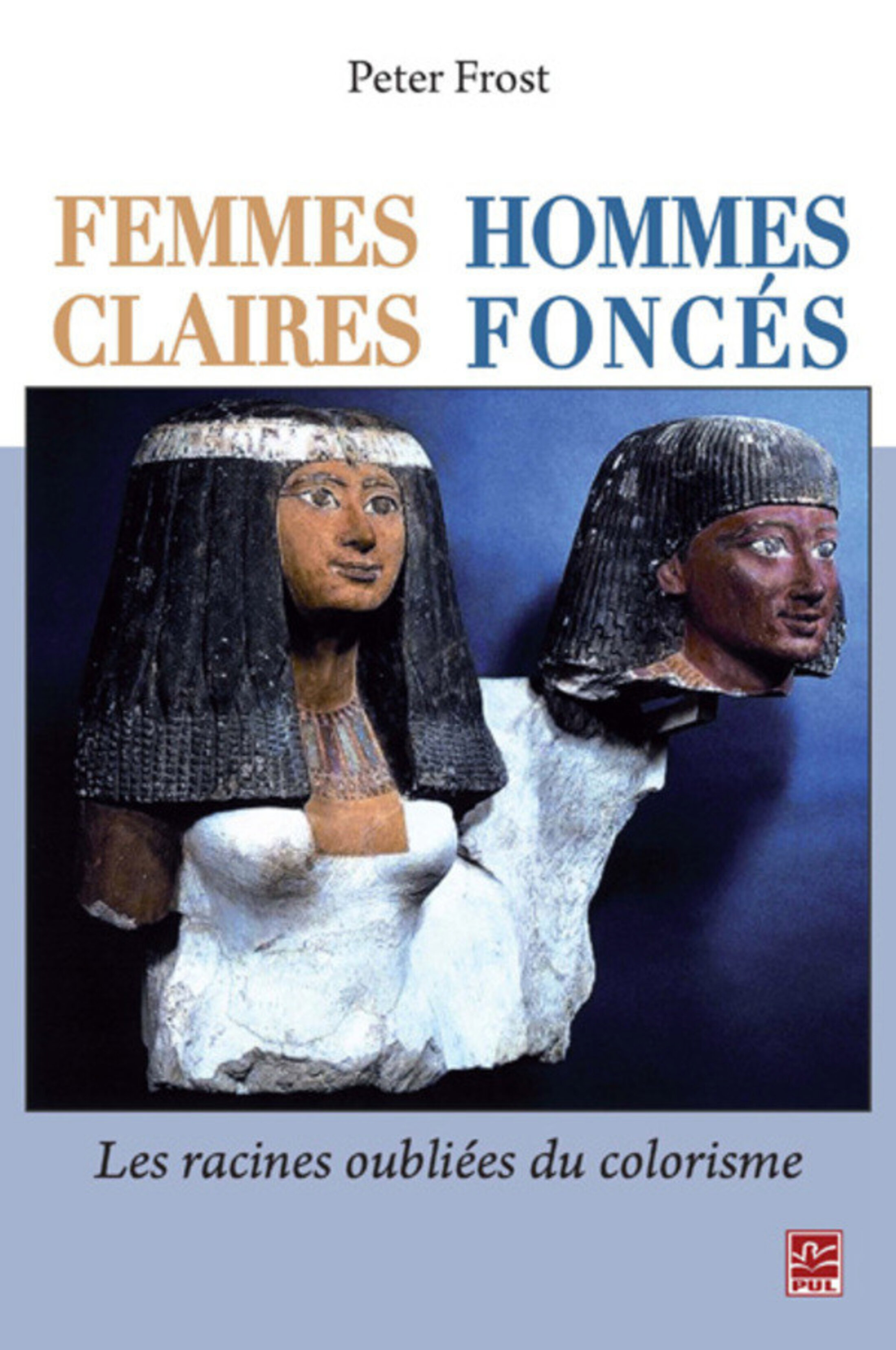

Le chercheur canadien Peter Frost étudie ce thème. Dans "Femmes claires Hommes foncés Les racines oubliées du colorisme" (Presses universitaires de Laval), il base ses travaux sur le fait que la peau féminine est naturellement moins pigmentée que la peau masculine. Le colorisme est d’abord une marque d’identité sexuelle perceptible dans la plupart des peuples dès l’Antiquité. La littérature médiévale européenne est prolixe sur le sujet. Elle lie la beauté féminine à la blancheur : « soit l’ivoire, l’hermine, le cygne, la perle, la fleur de lys, la fleur d’épine et, surtout, la neige ». A cette époque le colorisme se cristallisait rarement sur un clivage ethnique, sauf sur les Sarrasins, les Juifs ou les Tartares perçus comme « noirs ». Ce n’est pas l’esclavage, plus tardif, qui aurait causé le colorisme. Celui-ci existait antérieurement sans pour autant être nommé. Il aurait mué en passant d’un clivage sexuel positif à un clivage ethnique négatif, instrument de « justification » de l’esclavage.

LE COLORISME EST QUOTIDIEN

Pap Ndiaye a mentionné le phénomène spécifique du colorisme dans cet immense chassé-croisé d’opinions, de préjugés, de pratiques et de théories racialisantes. D’abord dans un article publié dans un ouvrage collectif « De la question raciale à la question sociale ? » sous la direction de Didier Fassin et de Eric Fassin, Réédition La Découverte 2008). La « race » etant moins un fait biologique qu’un rapport social. La couleur, et plus largement le phénotype, ne sont que des éléments qui peuvent être repris ou non comme critères dans des classifications toutes contestables. Il peut donc exister, il existe, des racismes sans races. Pap Ndiaye écrit : « Etre noir n’est ni une essence, ni une culture, mais le produit d’un rapport social : il y a des Noirs parce qu’on les considère comme tels ». Puis il précise : « La question des nuances de couleur de peau au sein des populations noires est importante du point de vue des hiérarchies sociales. On propose d’utiliser le terme de colorisme pour référer à ces nuances et à leurs perceptions ».

Dans un ouvrage à la fois descriptif et militant, « La Condition noire », Pap Ndiaye développe cette analyse. Il évoque le nombre étonnant de termes utilisés dans la langue courante ou dans des ouvrages savants : métis, mulâtres, quarteron, sang mêlé, échappé, chabin, griffe… Membre du Conseil scientifique du CRAN (Conseil représentatif des associations noires de France), il fait état d’un sondage commandé par celui-ci à la SOFRES en 2007. La hiérarchie sociale des sondés apparaît corrélée à la hiérarchie mélanique. Globalement, plus on est noir, plus la catégorie socio-professionnelle est modeste. Pap Ndiaye évoque les stratégies matrimoniales favorisant le choix de compagnes claires. Aux Antilles le terme d’ « échappé » désigne ainsi les enfants à peau très claire, comme si l’enfant avait échappé à sa race. Les Antilles restent un des lieux où le colorisme est le plus marqué. On lira avec le plus grand intérêt les sociologues Juliette Sméralda "Le colorisme, ce mal du siècle" et "Du cheveu défrisé au cheveu crépu: de la désidentification à la revendication " et Jean-Luc Bonniol pour "La couleur comme maléfice. Une illustration créole de la généalogie des « Blancs» et des « Noirs »" et l'ensemble de son oeuvre.

Agrandissement : Illustration 7

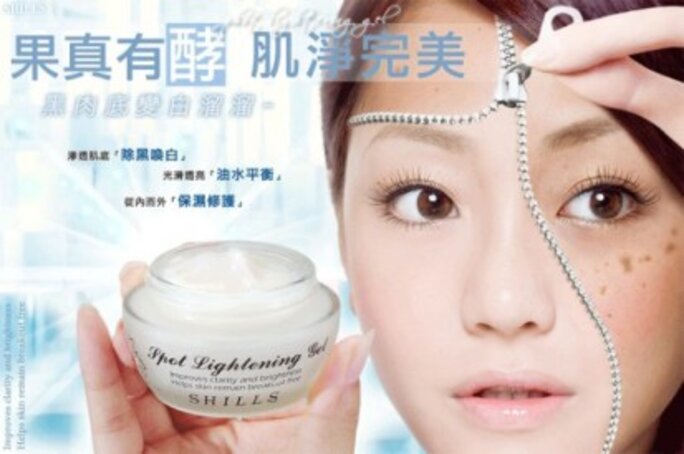

Le recours aux produits blanchissants et le défrisage prouvent également la permanence du colorisme, profondément intériorisé. On le sait, la dépigmentation et le défrisage peuvent être dangereux. Les produits de blanchiment de la peau encore vendus à la sauvette se retrouvent sur internet. Ils contiennent de la cortisone, de l’hydroquinone et même des dérivés du mercure. Ces trois substances sont prohibées en France dans la fabrication de cosmétiques. L’hydroquinone est interdite dans l'Union européenne pour ses effets cancérigènes. Les produits de défrisage contiennent des perturbateurs endocriniens et de la soude. Leur usage devrait être réservé aux professionnels. Malgré ces risques des millions de personnes utilisent ces produits. Le gain en termes de statut social et symbolique étant censé justifier la prise de risque.

Agrandissement : Illustration 8

La mort de Michael Jackson en 2009 fut sans doute un des pires moments de cristallisation du colorisme. Né en 1958 il fut l’une des rock stars ayant vendu le plus de disques au monde (plusieurs centaines millions). En revanche, sa vie privée fut une succession de déceptions et d’échecs. Nombre de commentateurs ont souligné son mal être évident et son aliénation aux canons de la beauté blanche qui l’ont conduit à multiplier les opérations de chirurgie esthétique. Lors de sa mort, les médias américains ont été inondés de lettres de Noirs dénonçant la haine de soi de l’artiste. Ces faits sont passés inaperçus en France.

Pap Ndiaye pointe l’existence toujours renaissante d’un mouvement de « fierté mélanique ». La dénonciation du colorisme est bien antérieure à la création du terme. Les mouvements noirs aux Etats-Unis, et en France avec le travail sur la négritude, sont surtout antiracistes. Mais le clivage était déjà perceptible dans les années 20 avec l’opposition entre la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) dirigée par des métis, et l’UNIA (United Negro Improvement Association) de recrutement plus populaire et plus foncé. Les années soixante furent un grand moment avec l’activisme des Black Panthers, qui prônaient la « coiffure naturelle » et la « coupe afro ». Angéla Davis en restera l’égérie. Le slogan « Black is beautiful » fait florès. Il ne vise pas seulement à affirmer la beauté noire face à la beauté blanche, mais aussi à revaloriser toutes les nuances de noir.

Agrandissement : Illustration 9

Des milliers d’initiatives militantes se succèdent depuis. L’une d’entre elles est significative : le documentaire « Good Hair » réalisé par Jeff Stilson sorti en 2009, toujours diffusé en DVD. C’est le comédien Chris Rock qui est le narrateur, à la fois caustique et informé. Il en est aussi l’initiateur, ou plutôt sa fille qui, à l’âge de six ans, lui demanda un jour « Pourquoi n’ai-je pas de beaux cheveux (good hair) ? », c’est-à-dire longs, raides et blonds. Cette aliénation génère un marché, estimé à quelque neuf milliards de dollars. Le comédien nous présente ses hauts lieux, des entreprises gérées par des Blancs pour les produits et par des Indiens pour la fourniture de cheveux humains. Ceux-ci sont achetés à bas prix aux temples hindous (chaque année dix millions d’Indiennes donnent leurs cheveux en offrande) et sont utilisés pour le tissage (rallongement des cheveux) et les perruques. La démonstration culmine avec un reportage au « Bronner Brothers Hair Show », rendez-vous annuel de la profession à Atlanta.

LA LONGUE MARCHE DES AFROFEMINISTES

Faut-il s’en étonner ? Ce sont les femmes noires qui sont les pires victimes du colorisme. Pap Ndiaye se borne à signaler leur mécontentement « quand elles voient des célébrités masculines noires avec des femmes blanches ». Mais le phénomène est d’une bien plus grande ampleur. En 1952, dans « Peau noire masques blancs », le psychiatre martiniquais Franz Fanon lance une violente charge contre l’aliénation raciale des hommes noirs « De la partie la plus noire de mon âme, à travers la zone hachurée me monte ce désir d’être tout à coup blanc. Je ne veux pas être reconnu comme Noir, mais comme Blanc. Or, qui peut le faire sinon la Blanche ? En m’aimant, elle me prouve que je suis digne d’un amour blanc. On m’aime comme un Blanc. Je suis un Blanc. J’épouse la culture blanche, la beauté blanche, la blancheur blanche… »

De nombreuses femmes s’insurgent à la fois contre le sexisme, le racisme et le colorisme. Certaines se définissent comme afroféministes. Internet est le nouveau territoire de ce militantisme. Il suffit de parcourir Twitter, Facebook, Instragram ou YouTube pour en être convaincu. Une des militantes les plus actives est Mrs Roots qui a pour compte Twitter @mrsxroots. Elle a écrit un roman « A mains nues » et des livres pour enfants. Elle vient de publier un roman pour la jeunesse « Nos jours brûlés ». Mrs Roots anime un blog particulièrement incisif http://mrsroots.fr/ Elle dénonce ainsi la « misogynie spécifique visant les femmes noires, et produite par les hommes en général – indépendamment de leur couleur de peau, donc. Le cas intracommunautaire est important, dans le sens où nous serions tentés d’imaginer que le(s) beauté(s) noire(s) seraient plus encensées par les hommes noirs : c’est une idée fausse. Les communautés afros n’échappent pas aux diktats de beauté de la suprématie blanche, et les perpétuent avec le colorisme, et d’autres injonctions portant sur le corps de la femme noire ».

Cette prise de conscience se généralise. Le mouvement « nappy » en est une des preuves. « Nappy » signifie « crépu » en anglais. Au début des années 2000 des militantes américaine usent du terne en lui donnant une interprétation positive, mêlant « natural » et de « happy ». C’est le grand retour de la chevelure naturelle, non défrisée, ce qui n’empêche pas de multiples variantes avec mèches, nattes, ou tresses telles que celles que Christiane Taubira, alors ministre, mettait en valeur tout en suscitant des vocations. Ce mouvement a pris une ampleur inattendue en France en s’organisant autour de grands salons tels que « Boucles d’ébène » et « Natural Hair Academy ». Ils se caractérisent par la mise en valeur des beautés les plus claires aux plus foncées. Au-delà des débats internes sur la commercialisation ou la réduction des femmes à leurs corps, on ne peut que constater une avancée.

On pourra enfin s’interroger sur la quasi absence du thème du colorisme dans le monde politico-médiatique comme dans le monde intellectuel. Le mot « colorisme » est utilisé avec une autre acception par les historiens de l’art. Il décrit l’harmonie des couleurs dans les chefs d’œuvre de la peinture européenne. L’article « Colorisme » sur Wikipédia en français a été créé seulement fin 2020 et reste embryonnaire. Il existe toutefois un article « Discrimination based on skin color » sur Wikipedia en anglais. Il n’y a pas d’entrée « Colorisme » dans le monument d’érudition qu’est le « Dictionnaire historique et critique du racisme » coordonné par Pierre-André Taguieff. Mais le thème est abordé dans plusieurs articles dont l’entrée « Métis et métissage » rédigée par Jean-Luc Bonniol. Comment expliquer l’indifférence des Blancs et la discrétion des Noirs sur ce sujet qui nous concerne toutes et tous ? Ces réflexions s’inscrivant dans le vaste et confus débat sur les politiques identitaires…

_________________________

Une autre édition de la Ligue de l'enseignement sur Médiapart:

Agrandissement : Illustration 11

Les Cercles Condorcet accompagnent la vie intellectuelle et militante des fédérations départementales de la Ligue de l'enseignement, grand mouvement d'éducation populaire laïque. Une cinquante de Cercles rassemblent environ 2.000 personnes.

Ils animent une édition sur Médiapart Ne manquez pas de la consulter !