Agrandissement : Illustration 1

Eléments de contexte

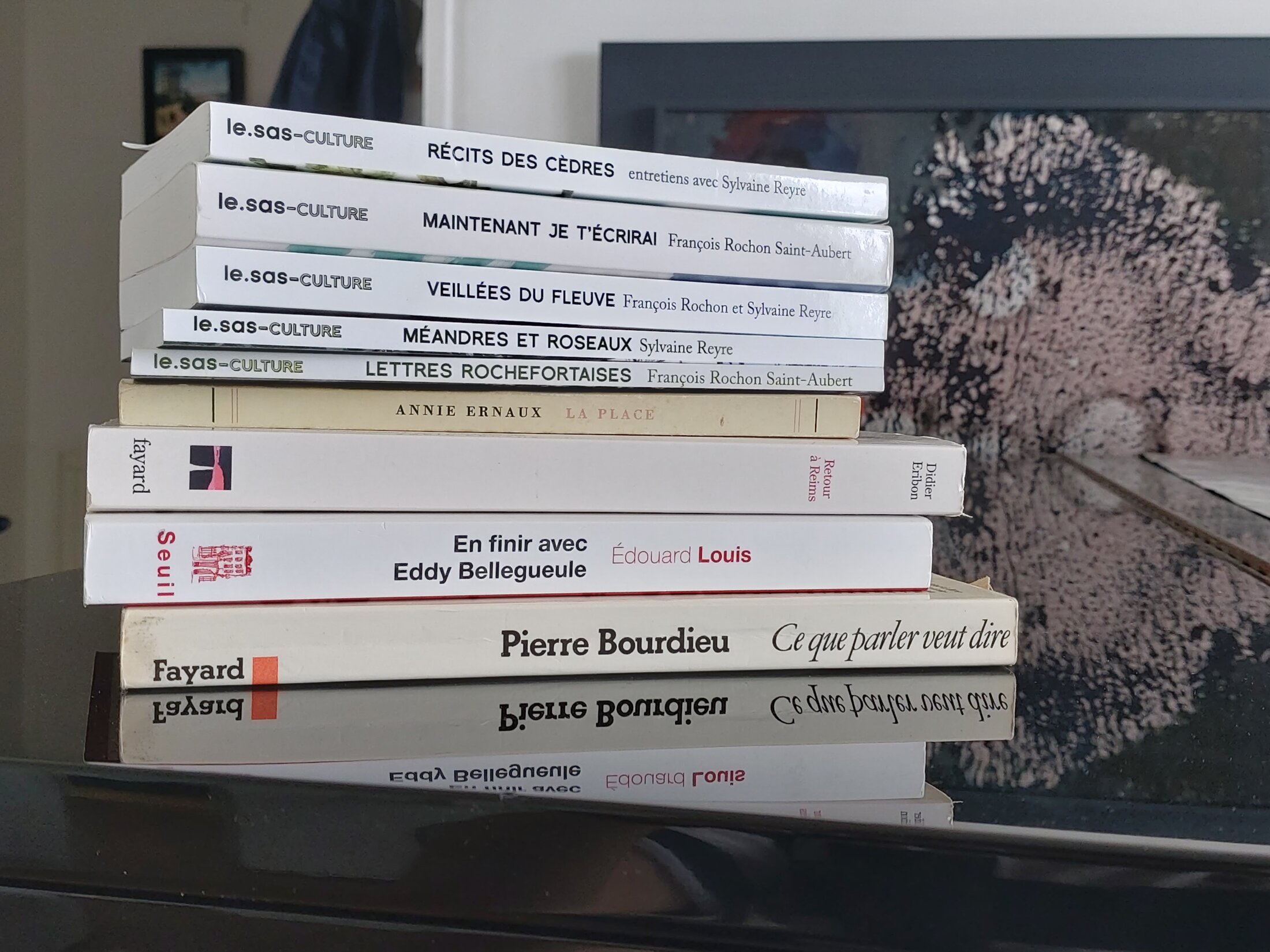

Ces dernières années comme beaucoup, j’ai pu entrevoir un important débat littéraire autour du récit de soi, du roman, qui retrace des inversions de positions sociales, de la classe ouvrière à un rôle de premier plan, pour ne pas dire dominant, dans la « classe parisienne » littéraire. Parmi les livres les plus emblématiques, on peut citer La Place, d’Annie Ernaux (Gallimard, 1983), suivi de Retour à Reims de Didier Eribon (Seuil, 2006), puis En finir avec Eddie Bellegueule, d’Edouard Louis (Albin Michel, 2014). Ces textes ont notamment pour point commun de proposer un récit des origines avec distance, qui traduit le poids des déterminismes sociaux en référence à la sociologie de Pierre Bourdieu, mais à travers des cas paradoxaux qui les déjouent. L’accès au savoir par l’école apparaît alors comme un vecteur majeur d’émancipation, avec comme conséquence une mise à distance parfois violente des origines.

Cette approche ne va pas sans paradoxes, Annie Ernaux a bien trouvé sa place jusqu’au prix Nobel, Didier Eribon évoque davantage l’impossibilité du retour que le retour et Edouard Louis transfigure sa propre identité plutôt qu’il ne l’oublie. Car dans ces trois cas, une énergie immense a été déployée pour s’extraire d’un milieu, construire une autre vie, avec un sérieux qui laisse de côté l’humour ou la dérision, dans un attachement à d’autres formes de relations amicales ou sociales qui ignorent la méditation sur le paysage, la poésie du quotidien, les petites échappées. La proximité avec la vérité documentaire contribue à la force de ces démarches d’écriture, dans une distanciation d’apparence simple, mais cernée, ciselée. C’est en cela probablement qu’elles sont profondément littéraires, parce qu’elles traduisent une vision de la vie et du monde. Probablement sont-elles même nécessaires puisqu’elles opèrent un tel grand écart, en théorie impossible. On en retrouve des illustrations plus volontiers dans la fiction pure avec les figures de transclasses comme les nomme Chantal Jacquet, ou dans la mystification politique, consistant à faire croire que la mobilité sociale existe encore, en mettant en avant seulement des cas particuliers.

C’est pourquoi ces textes résonnent bien avec les réflexions sur l’identité des personnes discriminées à un titre ou à un autre, sur leurs interrogations à propos de leur position sociale et du miroir déformant que leur renvoie la société. L’approche tranche en effet avec la réussite inconsciente qu’accompagne l’habitude bourgeoise, parfois au bord de la caricature par méconnaissance des avantages associés à une position sociale favorable, comme le décrit Faïza Zerouala dans un long billet de blog, « Je suis un accident sociologique, mais pas votre alibi ». Or, les récits des trajectoires sociales ascendantes sont devenus si populaires qu’ils intéressent la critique. Une sorte d’effet de mode en a banalisé la portée, où la mise en scène du succès individuel, trop hâtivement associé à l’idée de transgression, de transformation, de transclasse, devient un artifice de narration individuelle qui confine à la communication marketing. En effet, la création littéraire envisage déjà une autre étape à sa démarche, comme le montre l’article de Lise Wajeman dans Mediapart, « Trahir et venger » : une analyse critique des récits de transfuges de classe sur l’essai de Laélia Véron et Karine Abiven.

En témoigne le dernier livre d’Edouard Louis, dans lequel l’enjeu consiste maintenant à passer du « je » au « nous », c’est-à-dire à la dimension collective. Mais si toute cette entreprise littéraire aux accents politiques s’entend comme un engagement en faveur des classes populaires, contre ce qu’en son temps Victor Hugo appelait la misère, elle résonne aussi dans une partie des classes moyennes, que je définirais comme l’illusion d’une appartenance issue des Trente glorieuses. C’est précisément de ce point qu’est partie mon envie de roman.

L’illusion d’une appartenance,

La piste du territoire

Car si mon enfance n’a en rien été marquée par la dureté racontée dans les livres des transclasses, si le goût de la culture de mes parents m’a forcément favorisé à l’école, je ne fais aucunement partie de la bourgeoisie comme classe sociale. Celle-ci a aussi ses formes littéraires de prédilection. Par exemple ces dernières années, elle a mis en évidence dans le débat public les rapports de domination au sein même de la bourgeoisie, sous la forme d’emprises psychologiques entre adultes et enfants ou adolescents, qui se retrouvent dans l’ensemble de la société. Parallèlement, elle produit des textes qui la mettent en scène, avec des figures de la bourgeoisie face à la grande histoire, dans des rencontres internationales, en lien avec les hautes fonctions et les personnages célèbres, comme l’illustrent les romans de Bruno Lemaire. La haute bourgeoisie est aussi sûre de son fait que la classe ouvrière se sent à distance du monde littéraire.

Entre les deux, je ne sais pas dire intuitivement quelle serait la forme évidente de littérature de la classe moyenne, de la même manière que Pierre Bourdieu avait positionné la photographie comme un art moyen. Alors dans ce paysage, comment aborder le récit de soi sans appartenir à ces deux pôles ? Et si cette approche semble intuitivement mineure, discrète, faut-il l’abandonner pour autant ? Il me semble que les interrogations développées sur la position sociale concernent aussi la classe moyenne, dans la mesure où l’ascenseur social est en panne, même dans les étages intermédiaires, et où ces dernières années la figure dominante valorisée se limite à celle des cadres des grandes métropoles, les fameux « premiers de cordée ». Toutes les personnes applaudies durant le Covid et qui ont fait tourner le pays grâce à leur engagement essentiel sont retournées au second plan de l’imaginaire dominant.

Il me semble aussi que par son style classique, la littérature bourgeoise fait un usage de la langue abordable pour la classe moyenne, dans la mesure où la radicalité et la défiance qui correspondent à une langue dépouillée, presque clinique, ne peut traduire les espoirs déçus, les occasions manquées et tout le vent d’illusion plus ou moins conscient de la classe moyenne. Peut-être, le chemin logique d’écriture serait en conséquence une forme mêlant ces deux formes antinomiques, une combinaison tâtonnante ou ne pouvant trancher, dans l’absence d’une troisième voie clairement identifiable d’emblée. Aussi, par ce questionnement, ne touche-t-on pas précisément à la limite même de l’idée de classe moyenne, dont l’identité disparaît précisément par sa position moyenne, voulant se distinguer de la classe ouvrière tout en ne pouvant prétendre intégrer la bourgeoisie, cherchant sa forme originale qui resterait fuyante, ne touchant donc qu’à l’informe ou à la déformation, dans une quête forcément sans fin ?

Voilà, en résumé et à gros traits, les intuitions qui m’ont conduit sur la piste d’un roman, ayant en tête, à travers ce que j’avais pu observer à mon échelle individuelle, le récit possible d’une trajectoire oscillante. Celle-ci me renvoyait toujours à la moyenne malgré les fluctuations, tantôt marquées par une période un peu précaire, tantôt rapprochée de la classe dirigeante. Pour le mettre en relief, je concentre le récit sur un moment particulier de la trajectoire sociale, celui de l’entre-deux, de l’indétermination, à l’âge ou l’identité sociale se fixe irrémédiablement autour de la trentaine, comme le décrit Jean Viard. Le personnage a cependant une originalité par rapport aux récits précédemment évoqués, son attachement à un territoire, dans lequel il espère retrouver l’inspiration. Peut-être est-ce d’ailleurs une piste à creuser dans l’identité littéraire possible de la classe moyenne, un lien aux lieux.

Alors que la classe ouvrière dans la tradition marxiste se positionne en fonction d’une lecture globale du fonctionnement de la société, alors que la bourgeoisie à l’épicentre parisien flotte davantage entre les lieux de pouvoirs et de représentation, le territoire représenterait peut-être une troisième voie. À condition bien sûr de ne pas glisser sur la pente dangereuse de l’essentialisme, en préférant le regard porté sur la mixité de relations sociales, une érudition locale alimentant des projets ouverts de liens et de partage. Pour le résumer en un exemple : tout ce qu’a su réussir le grand projet de l’Hermione à Rochefort sur vingt ans, par exemple.

Le fil rouge de l’écriture du roman

Comme mon approche est celle de la classe moyenne, mon personnage principal, qui occupe tout le récit, ne se transforme pas fondamentalement, il ne déconstruit pas clairement une situation dont il se sent prisonnier, il ne fraye par directement avec le grand monde. Ma description liminaire procède par négation, parce qu’elle évoque une lente prise de distance, d’abord avec la vie dans laquelle le personnage est embarqué dans son travail, et aussi dans la ville capitale, la métropole où il s’est installé. Puis, il tente une première échappée en achetant une voiture, symbole social de mobilité, mais il ressent le besoin de partir plus loin encore. Il voyage à Bamako au Mali, quelque temps avant que les derniers Français sur place ne quittent le pays. Il y découvre une étrangeté radicale, qui lui fait prendre conscience de son identité. Alors, il s’installe à Rochefort, seul, et cherche à s’ouvrir au monde par sa confiance dans la proximité, qu’il apprivoise. C’est pourquoi j’ai proposé d’intituler le roman « Vacance du retour », pour mettre en avant ce concept bien connu dans le domaine du logement de « vacance » sans « s », et l’ambiguïté avec les « vacances » choisies.

Par ce personnage, je propose d’explorer un exemple de la vacance qui pourrait caractériser, au moins en partie, les classes moyennes, dès lors que l’on ne s’inscrit pas dans une trajectoire linéaire. Pour accompagner les réflexions du personnage, j’introduis notamment plusieurs références à des téléfilms policiers de la télévision publique, comme source d’inspiration de figures masculines, par différenciation et interrogeant ainsi les représentations. Elles renvoient à une tradition que le personnage du livre apprécie, tout en choisissant pour lui un autre chemin. Plusieurs figures de femmes passent aussi, mais toujours à distance, témoignant de son indétermination. Enfin, la partie centrale du livre se situe dans une villa de Bamako qui permet d’apporter un contrepoint fort à la réflexion, afin de sortir du débat entre les deux repères de la classe ouvrière et de la classe bourgeoise, pour se concentrer sur une autre forme de radicalité dans la situation décrite.

L’édition du roman avec Le Sas-culture fait partie intégrante du projet, parce qu’elle participe d’un projet éditorial fortement territorialisé. Si la classe moyenne est discrète, un projet d’édition de proximité lui convient bien. Surtout, le processus d’écriture qui passe par un atelier d’écriture à Rochefort, À Mots Ouverts, animé par Sylvaine Reyre, contribue à la démocratisation de la pratique de l’écriture, à la préparation d’un texte qui entend contribuer à une réflexion collective, proposant d’échanger sur le terrain, au sein de la société elle-même, loin des publications emblématiques, mais en dialogue avec elles par la lecture et les échanges directs. Par exemple, les salons du livre dans les communes offrent des occasions de rencontres.

Mais cette présentation de la démarche ne doit pas être confondue avec l’intention du livre : proposer un roman, c’est-à-dire une histoire plaisante à lire !