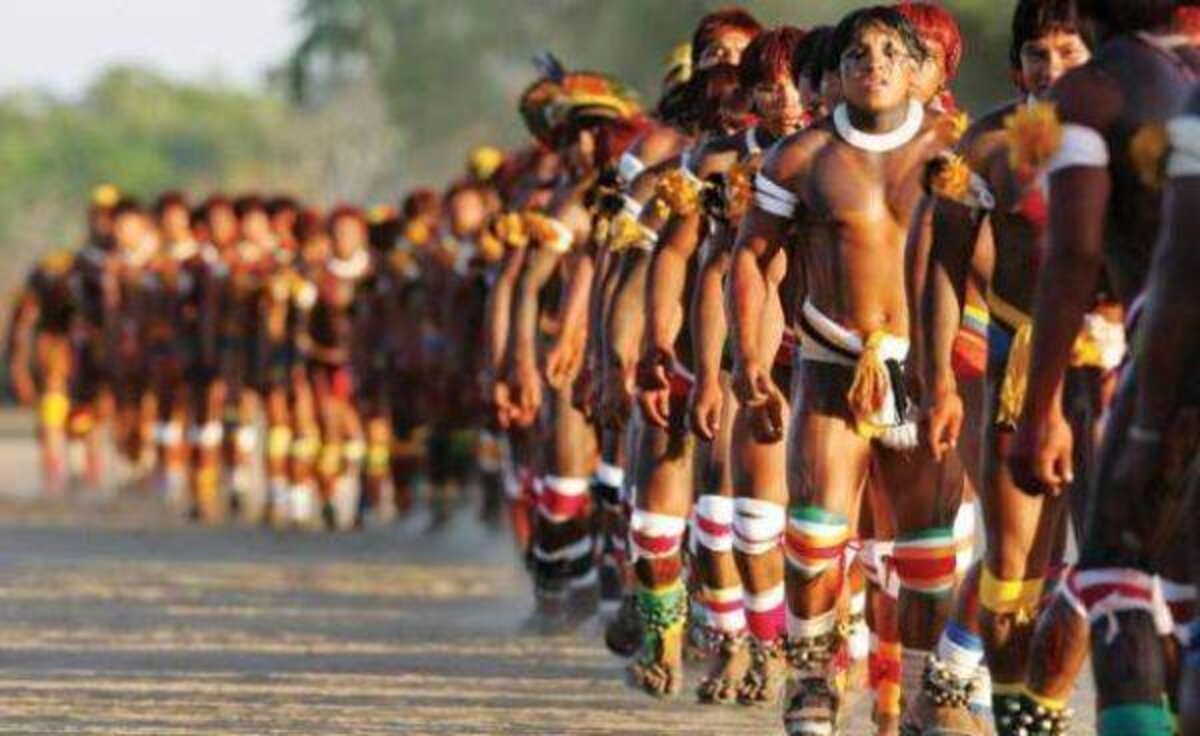

Agrandissement : Illustration 1

L'article traduit plus bas est sorti dans le journal bourgeois de São Paulo, Folha. L’anthropologue Manuela Carneiro da Cunha, qui connaît très bien son sujet, est très pertinente dans son analyse sur le dangereux glissement du gouvernement Roussef vers les intérêts des grands propriétaires terriens au détriment de ceux des indigènes. Elle apporte des éclaircissements sérieux sur le projet d'article de loi complémentaire 227/2012 qui modifiera la constitution afin de permettre aux entreprises privées et aux grands propriétaires terriens de dépouiller les indigènes.

L’anthropologue démontre clairement le lien qui se tisse entre les intérêts des industriels, des grands propriétaires terriens et de l’État. Elle relie les catastrophes subies par les Guarani-Kaiowás, les Terena et les Munduruku de Belo Monte.

Dans son plaidoyer pour les droits des indigènes, elle se trompe (à mon avis) dans son analyse sur Roberto Carvalho, bras droit de Dilma Roussef, qu'elle considère comme quelqu'un soucieux du droit des indigènes. Les Munduruku nous ont bien montré le contraire alors qu'ils cherchaient à le rencontrer à Brasília en juin et qu'ils ont trouvé porte close après un premier entretien qui a frisé l'insulte. Elle se trompe aussi lorsqu'elle oppose un hypothétique capitalisme vertueux débarrassé de l'influence politique de l'agro-industrie et autres terroristes du capitalisme actuel.

Le bon capitalisme est une illusion.

En cédant à la pression des grands propriétaires terriens, le gouvernement met en péril les droits des indigènes, affirme une anthropologue.

L’anthropologue Manuela Carneiro da Cunha, une des plus influentes chercheuses sur la question indigène au Brésil, accuse le gouvernement Dilma Roussef de promouvoir un développement "sauvage" qui conduit à l'absence de "garde-fous qui répondent aux exigences de justice, de droits humains et de préservation".

Pour elle, "Dilma semble être chaque fois un peu plus l'otage du PMDB (parti de la droite populiste) et de l'agro-industrie qui s'est allié avec les évangélistes".

Elle parle d' "une offensive sans précédent du Congrès à l'encontre des indiens", et attire l'attention sur un projet de loi "urgentissime avec la bénédiction du chef du gouvernement" qui permettra l'usage des terres indigènes pour diverses finalités, de la construction de barrages hydroélectriques à la réforme agraire. "Si ce projet de loi passe, c'est la destruction des droits territoriaux des indigènes" dit-elle.

L'autre alerte concerne la proposition de retirer de l’exécutif la responsabilité exclusive des démarcations, passant cette attribution au congrès. Cela permettra que la démarcation "cesse d'être une activité à caractère éminemment technique et devienne exclusivement une décision politique". dit-elle.

La professeur à la retraite de l'Université de São Paulo (USP) et émérite de l'Université de Chicago, s'en prend aussi au système judiciaire. Elle parle d'une tendance "croissante et préoccupante" de paralysie des processus de démarcation. Elle estime qu'aujourd'hui 90 % des terres en phase de démarcation sont bloquées en justice.

Folha – Qu'est-ce qui distingue ce gouvernement des précédants ?

Manuela Carneiro da Cunha – J'ai déjà dit en d'autres occasions que sous ce gouvernement la main droite et la main gauche semblent s'ignorer. La gauche fait la promotion d'une meilleur justice sociale ; la droite fait la promotion d'un développement sans entraves. Le problème n'est pas le développement en soi, mais son caractère sauvage : l'absence de barrières qui répondent aux exigences de justice, de droits humains, de préservation. Les coûts humains et environnementaux ne sont pas pris en compte.

On assiste à une offensive sans précédent du Congrès à l'encontre des indiens. Les projets qui détruisent la convention de 1988 sont nombreux assure-t-elle. L'Union (représentation du Gouvernement Fédéral) qui est la tutrice et donc la protectrice des droits indigènes ne se lève pas contre cet état de fait.

Même l'AGU (le procureur général de l'Union), qui se revendiquait le défenseur traditionnel des droits indigènes, s'est allié à la "bancada ruralista" (front parlementaire pour une agriculture productiviste et blindée d'OGM composé de grands propriétaires terriens, du PMDB, des évangélistes et autres joyeusetés) et à l'édition de la sinistre "portaria 303" (norme qui étend à toutes les démarcations les 19 contraintes juridiques créées par le Tribunal Fédéral Suprême (STF) dans le cadre du jugement du cas Reposa Serra do Sol de Roraima).

Comment interprétez-vous les récentes actuations du gouvernement ?

Je dirais que le gouvernement cède à la pression des grands propriétaires terriens et met en péril le droit des indigènes en échange de soutien. Ainsi, mercredi dernier (10 juillet) nous avons assisté à une manœuvre scandaleuse à la Chambre : il a été approuvé que soit voté, en accord avec les responsables des partis et avec la bénédiction du chef du Gouvernement, le régime d'urgence pour le projet de loi complémentaire 227/2012, qui réglemente le paragraphe 6 de l'article 231 de la Constitution, celui qui traite des terres indigènes.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Ce paragraphe ouvre une exception dans les droits de possession et usufruit exclusif des indiens quand il s'agit de l'intérêt relevant de l'Union.

Le projet, sous l'autorité du vice président de la Confédération Nationale de l'Agriculture (FNSEA made in Brésil) qui prétend définir ce qui relèverait de l'intérêt public de l'Union. Cette définition est terrifiante : presque tout rentre dedans. Cela permettrait qu'il y ait des routes sur les terres indigènes, des lignes à haute tension, des oléoducs, des centrales hydroélectriques, des mines, des chemins de fer, etc

Cela permettrait que soit concédé des zones entières en bordure de frontière à un tiers (...). Cela permettrait que toutes les terres occupées (par des chercheurs à la botte de GDF-Suez, des orpailleurs, des bûcherons illégaux, etc) soient maintenues sous le domaine privé depuis la promulgation de la Constitution de 1988.

Cela permettrait tout ?

Cette clause serait l'équivalent d'une amnistie que les grands et moyens propriétaires terriens obtiendraient dans le Code Forestier. Mais cette fois il ne s'agit pas d'échapper à des amendes et d'avoir à recomposer des paysages dégradés. Ce serait légaliser et perpétuer la dépossession. Si une loi comme celle-là passe, ce sera la destruction des droits territoriaux des indigènes.

Les contraintes juridiques du STF et la portaria de l'AGU que vous avez mentionné ont été critiquées par les indigènes et les anthropologues. Quel sont les problèmes ?

Plusieurs de ces contraintes ont surgi afin de permettre un consensus entre les ministres du STF en relation au cas Raposa Serra do Sol*. Quand le procureur général de l'Union a voulu étendre les autres cas à cette contrainte (…) il a essayé de consolider abusivement une interprétation défavorable aux indiens.

Citez un exemple

La prétendue interdiction de l’expansion des intérêts indigènes en est un exemple. Cette contrainte fait référence au cas de la Raposa*, dont la démarcation avait été validée par le tribunal : elle ne pouvait pas s'adapter à l’expansion d'une zone récemment démarquée. Lorsqu'on applique les mêmes effets aux terres des Guarani, démarquées dans un autre contexte, des dizaines d'années en arrière, l'absurde devient évident. Dans ce sens, la portaria 303 est très grave, car elle montre une intention évidente de porter préjudice aux droits des indigènes en interdisant toute expansion de terres afin de satisfaire les intérêts économiques. (...)

Le gouvernement veut impliquer l'Entreprise Brésilienne de Recherche Agricole (EMBRAPA), entre autres organismes, dans le processus de démarcation. Pour certains, il y a une tentative d'affaiblir la Funai (Fondation de l'Indien). Quelle est votre opinion ?

La présidente Dilma Roussef semble être de plus en plus l'otage du PMDB et de l'agro-industrie qui s'est alliée avec les évangélistes (puissants lobbies politiques). Ce bloc s'oppose forcément à la démarcation et à l'expulsion des intrus des zones indigènes.

Marta Azevedo (présidente de la Funai qui a cité son poste en juin) a annoncé dès sa prise de fonction qu'elle donnerait l'entière priorité à la situation des régions dans lesquelles se concentrent les intérêts des fermiers (…).

La main droite du gouvernement a plusieurs façons indirectes d'affaiblir les indiens. L'une est de retirer les attributions de la Funai. L'autre est de la laisser sans moyens financiers. Une autre encore est de mettre un président au service d'autres causes.

Il court le bruit de couloir que le sénateur Romero Jucá (PMDB-RR), qui a marqué de sa patte la politique comme président de la Funai et dont l'actuation en son sein a été beaucoup critiquée, aimerait mettre à ce poste un de ses proches.

L'idée de retirer à l’exécutif la responsabilité exclusive des démarcations gagne en force. Qu'en dites-vous ?

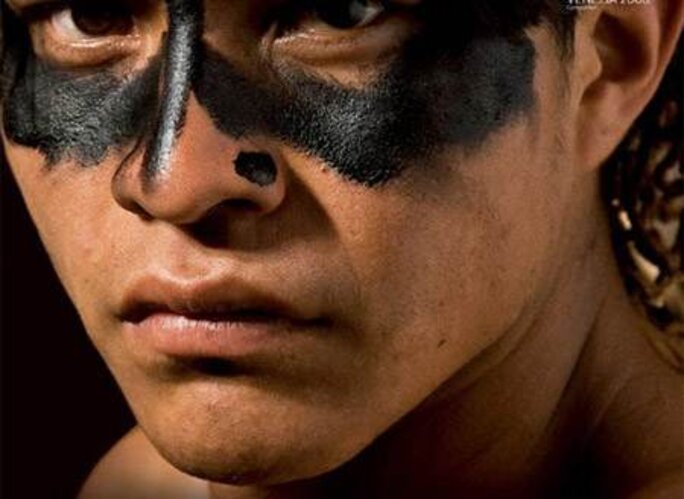

Agrandissement : Illustration 3

Si la PEC 215 (Proposition de modification de la Constitution) est approuvée, tous les processus de démarcation des terres indigènes seront stoppés car le droit de ces minorités sera soumis aux jeux de pouvoir de tous ces groupes d'intérêt représentés au Congrès National, surtout le puissant front parlementaire des grands propriétaires terriens. (…) La démarcation cesse d'être une activité à caractère éminemment technique, comme aujourd'hui, pour être exclusivement politique.

Mais le Projet de Loi Complémentaire 227/2012 (qui défini les biens et intérêts de l'Union à des fins de démarcation) est beaucoup plus grave. C'est un rouleau compresseur qui écrase la Constitution Fédérale.

En quelle mesure le Pouvoir Judiciaire est co-responsable du retard des démarcations et des conflits ?

On estime qu'au moins 90 % des terres en phase de démarcation sont en justices. Les retards sont des fois absurdes. Dans le sud de l’État de Bahia, le cas Pataxó a demandé pratiquement un siècle pour être jugé par le STF. Dans le Mato Grosso do Sul, il existe des cas qui sont depuis plus de 30 ans en procédure judiciaire.

Il y a une tendance croissante et préoccupante du judiciaire à paralyser les processus de démarcation administrative dès le début, avec la simple présentation d'un titre de propriété des fermiers. (…) Cela a retardé de nombreux processus de démarcations dans toutes les régions du pays et a contribué à augmenter le degré des conflits dans beaucoup de cas. C'est ce qui est en train de se passer dans le Mato Grosso do Sul. La justice qui tarde, ce n'est pas de la justice. Dans le cas des Guarani et Kaiowá du Mato Grosso do Sul, il y a des générations entières qui ne pourront jamais vivre leur culture. L'organisation sociale traditionnelle n'avait pas les moyens de se maintenir, les costumes et rituels liés à la culture du maïs ne pourront plus avoir lieu. Cela ne serait-il pas un ethnocide ?

La relation entre la mort d'un Terena** dans le Mato Grosso do Sul par les forces de Police lors de la reprise d'une zone déjà déclarée indigène et les protestations de Munduruku à Belo Monte dans le Pará?

Dans les deux cas, la Police Fédérale a agit contre les indiens et c'est du jamais vu. Mais les causes sont plus profondes.

Dans le Mato Grosso do Sul s'est consumé une dépossession de terres en particulier les Terena et les . Leur situation est d’ailleurs bien pire que celle des Terena. Ce même processus, qui était déjà en vigueur dans le dénommé arc de cercle de la déforestation, au nord du Mato Grosso et au sud-est du Pará, est en train d'atteindre maintenant le sud-ouest du Pará et de l’Amazonie, ce qui veut dire les berges du Tapajós, ou vivent les Munduruku.

En résumé : les Munduruku peuvent être les Kaiowá et les Terena de demain. Et les Kaiowá ont une moyenne de 0,5 hectare par famílle (indice considéré en dessous du minimum nécessaire pour la propre subsistance).

Le gouvernement a annoncé qu'il va indemniser les fermiers à Sidrolândia (Mato Grosso Do Sul) qui sont dans des zones déjà déclarées par les Terena. Avant, les autorités disaient qu'il n'y avait pas de soutien juridique légal pour ce type de solution. Qu'en est-il maintenant ?

Il ne s'agit pas d'acheter des terres, mais d'indemniser les détenteurs de titres de propriétés qui, des années plus tôt, ont été irrégulièrement émis par l'Union.

Les titres étaient irréguliers dans la mesure où ils avaient un impact sur les terres indigènes. Pourtant, cela ne s'applique pas à toutes les zones déjà en conflit avec des particuliers, mais seulement celles où l'Union est à l'origine du conflit, cédant des terres indigènes à une tierce personne. Pour cela, il n'est pas nécessaire de modifier une virgule de la législation en vigueur. Cela dépend à peine de la consolidation d'une interprétation juridique d'AGU et d'une volonté politique de dépenser des fonds. Ce que le ministre Gilberto Carvalho (secrétaire général de la présidence de la république) a annoncé, c'est la capacité d'utiliser les fonds du Trésor pour compenser des titres d'agriculteurs de bonne foi qui ont des terres bloquées en justice dans le Mato Grosso do Sul

Les Etats pourraient aussi émettre des titres sur les terres indigènes, et en nombre. Dans le Mato Grosso do Sul, l'Assemblée Législative a approuvé à l'unanimité la création d'un fond pour compenser en argent les titres de bonne foi en terres indigènes. Mais le fond du Mato Grosso do Sul n'a pas une tune. Dans le cas de l'Union, le Parlement a approuvé un amendement qui alloue 50 millions de réais aux accords

L'important maintenant est de donner la priorité aux cas les plus dramatiques qui impliquent les Kaiowá et d'arrêter de favoriser les grands propriétaires terriens et l'ouverture d'une nouvelle industrie indemnisée avec l'argent public, ce qui a saigné le trésor public dans les années 80.

Gilberto Carvalho a aussi affirmé que le Brésil est prêt à quitter la liste des pays accusés de ne pas respecter la convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail, document qui prévoit une consultation préalable des indigènes avant toute décision qui puisse affecter leurs droits, comme la construction de barrages hydroélectriques. Y-a-t-il un motif à commémoration ?

Le Secrétariat Général de la Présidence de la République (…) fait un travail admirable (sic) au sein du gouvernement, tentant de promouvoir la réglementation de la consultation préalable des peuples indigènes, comme le détermine la convention 169. Mais il manque une cohérence globale avec le reste du gouvernement qui agit en sens contraire.

Regardez le cas de l'implantation de barrages hydroélectriques. Prenons le cas du déploiement de barrages hydroélectriques chez le peuples autochtones du Tapajós: le gouvernement dit qu'il veut les consulter sur les complexes hydroélectriques, mais dans le même temps il fixe la date de l'appel d'offre pour la délivrance du permis environnemental qu'il considère comme essentiel. Quelle est cette requête?

Une véritable consultation doit se passer au sein des communautés, et pas seulement avec la direction ou les organisations indigènes, mais au rythme de tous les indigènes et dans une langue qu'ils comprennent et dans laquelle ils peuvent s'exprimer. Et cela ne peut pas être une activité occasionnelle, mais plutôt un processus qui accompagne toutes les phases du projet. Si tout est décidé d'avance, les Indiens seront consultés sur quoi? S'ils veulent bolsa-pescado (bolsa-poisson ironie sur le Bolsa Família programme social de Lula) ou des réservoirs de pisciculture une fois le poisson disparu des rivières ? Décider de la couleur du mur du barrage?

Il y a eu une augmentation significative de la population indigène entre 1991 et 2000, selon le recensements de ces dernières années. Mais entre 2000 et 2010, la croissance était proportionnellement inférieur à celle de la population générale. Une hypothèse sur cette «volatilité démographique"?

Les démographes expliquent ce phénomène. La catégorie "Indien" est apparue dans le recensement de 1991. Jusque-là, la plupart des Indiens se déclaraient bruns, et souvent noir ou blanc. Entre 1991 et 2000, il y a eu une grande migration : ceux qui auparavant se revendiquaient mulâtres ont commencé à se déclarer indigènes.

Cela incluait probablement ce que Darcy Ribeiro (anthropologue) a appelé les "indiens génériques", ceux qui, étant des descendants d'indiens, ne vivaient pas dans des villages (communautés) ni ne connaissaient les peuples qui appartenaient à leurs parents et grands-parents. Cela expliquerait les 60 000 personnes qui se sont déclarées indigènes à São Paulo lors du recensement de 2000.

Déjà dans le recensement de 2010, il est possible que le fait de se questionner aussi sur l'ethnicité et la langue indigène qui était parlée ait empêché l'auto-déclaration de ces descendants d'Indiens. Une partie de la variation est la résultante, par conséquent, du propre recensement.

Mais depuis 1991, on observe une augmentation démographique de la population indigène supérieure à celle de la population non autochtone.

L'augmentation de la population entre 1991 et 2000 était d'environ 3,5% par an en moyenne, et en 2010 les chiffres étaient également du même ordre. Mais on garde un différentiel de mortalité infantile, les Indiens ont toujours un taux de mortalité infantile qui est beaucoup plus élevée que celui observé chez les noirs, les blancs et les amarelos (descendant.e.s d'origine japonaise très nombreux au Brésil, aux environs de 3 millions).

L'idée, comme principe que l'indien ait le droit à la terre n'a jamais été questionné au Brésil, conformément à ce que vous avez déjà dit. La Constitution n'a pas seulement consolidé cet accord, elle a établi un délai de 5 ans pour toutes les démarcations. Pourquoi cela n'a-t-il pas été résolu jusqu'à aujourd'hui ?

La législation coloniale et toutes les constitutions du Brésil reconnaissent les droits des indigènes à leurs terres. Mais le principe est une chose, son application une autre. Dans une fable classique, le loup trouve des justifications successives pour dévorer l'agneau. C'est, comme le dit La Fontaine « la raison du plus fort est toujours la meilleur. Nous recommençons à explorer les richesses sans prendre en considération les coûts humains et environnementaux. Et nous retournons au 16ème et 17ème siècle : on affirme les principes mais on ouvre des exceptions qui les rendent inoffensifs.

C'est ce que tente de faire le Projet de Loi 227/2012 qui définit l'intérêt pertinent de l'Union avec une telle latittude que les garanties constitutionnelles des Indiens deviennent lettre morte.

Traduction collectif anarchiste du Haut Fay

Note : *Le cas de Raposa-Serra do Sol

La démarcation de la terre indigène Raposa-Serra do Sol à Roraima est impliquée dans une grande controverse nationale. Bien que la démarcation est administrativement terminée depuis 2005, avec la promulgation d'un décret présidentiel, elle a été suspendue par une injonction de la Cour suprême en Avril 2008. Cela a permis une démonstration brutale de la police et du commandant militaire en Amazonie à l'encontre des indigènes Terena. Des manifestations pour et contre la démarcation ont eu une large couverture médiatique au Brésil.

http://www.socioambiental.org/inst/esp/raposa/

**Terena – La police tire sur les indiens Terena http://www.survivalfrance.org/actu/9289

***Guarani-Kaiowa, appel au secours lancé le 14 juillet alors que des orpailleurs armés pénetrent sur leur terres http://blogs.mediapart.fr/blog/bob-92-zinn/140713/bresil-appel-au-secours-des-guarani-kaiowa