Agrandissement : Illustration 1

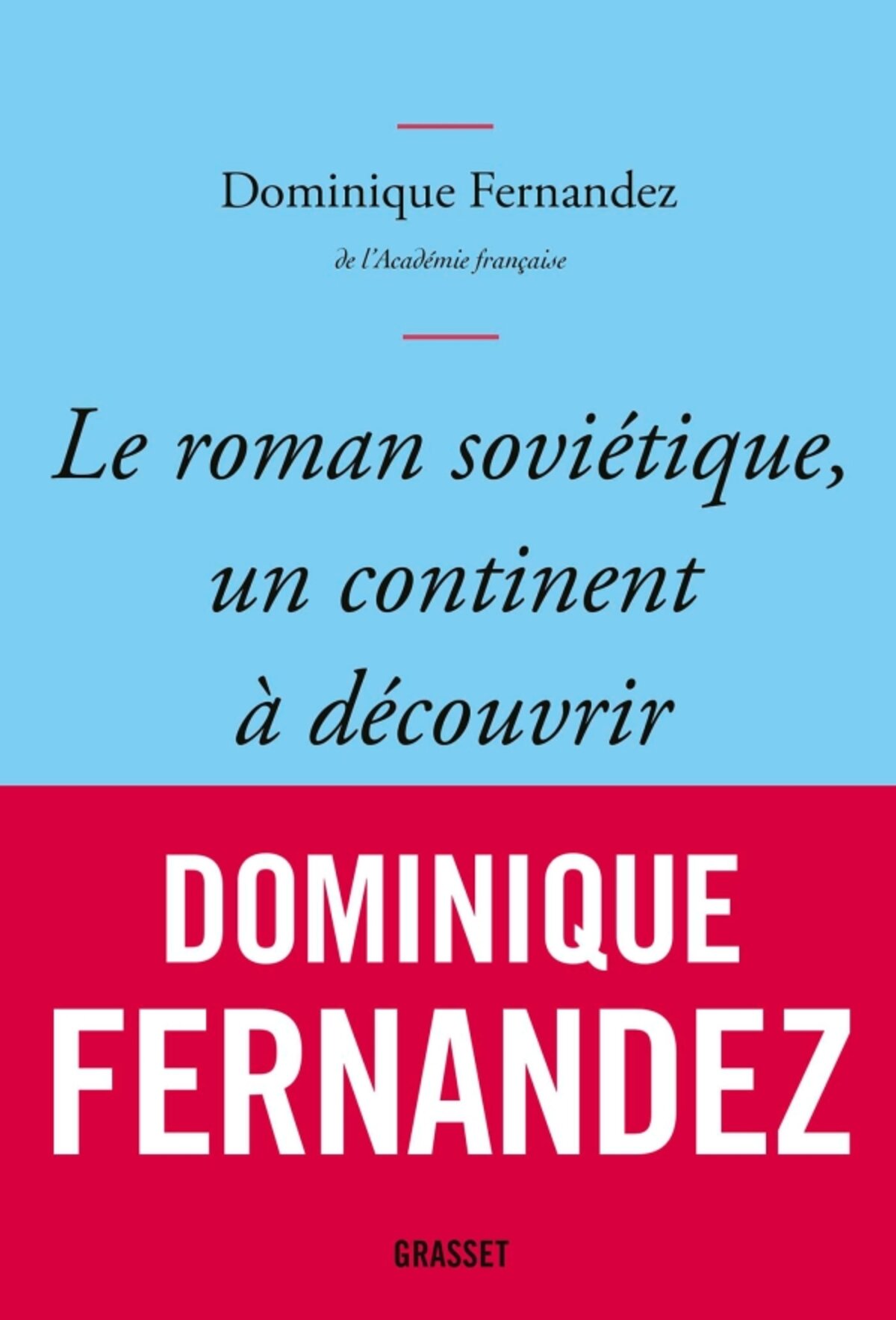

La quatrième de couverture est explicite : Un livre sur le roman soviétique maintenant ? Précisément maintenant : comme le disait Romain Rolland pendant la Grande Guerre, ce n’est pas parce que les Allemands l’ont voulue que nous allons renier Goethe.

Tel est bien le sens du beau pavé de 550 pages « Le roman soviétique, un continent à découvrir » qui vient de sortir chez Grasset. Nous devons à son auteur, Dominique Fernandez, moult ouvrages sur l’Europe, de « Mère méditerranée » au « Piéton de Naples » en passant par son chef d’œuvre élaboré avec son ami le photographe Ferrante Ferranti « La perle et le croissant ». Tout de suite après l’Italie, c’est à la Russie qu’il a consacré le plus d’ouvrages : « La magie blanche de Saint Pétersbourg », « Transsibérien », « Eisenstein », « Russies » … et bien sûr son fameux « Dictionnaire amoureux de la Russie ».

A 25 ans, en 1955, Dominique Fernandez, socialisant et plutôt anticommuniste, tient une chronique sur la littérature russe à la Nouvelle Revue Française. Les auteurs sont traduits en français bien au-delà des maisons d’édition proches du Parti Communiste Français. En 1975 un critique littéraire soviétique pourra donner un synthèse de la place du paysan dans cette littérature. L'intérêt de Dominique Fernandez pour des écrivains pris dans l’étau d’une des pires dictatures de l’histoire ne s’est jamais démenti : « Sous la terreur elle-même, à côté des serviles laudateurs du pouvoir (oubliés aujourd’hui sans espoir de résurrection), plusieurs générations de romanciers de premier ordre ont su tirer des contraintes et des menaces qui pesaient sur eux un stimulant qui a souvent manqué aux écrivains des pays libres ». Se plonger dans les pages de ce nouvel ouvrage peut nous permettre de comprendre le peuple russe et de soutenir les artistes et écrivains qui tentent de s’opposer au pouvoir de Vladimir Poutine.

Dominique Fernandez choisit de ne pas traiter du géant Alexandre Soljenitsyne. Il décrit d’abord le terreau sur lequel s’enracineront les romanciers soviétiques. C’est en France qu’il l’identifie. Cela nous vaut deux chapitres sur les écrivains appelés populistes (au bon sens du terme) et sur Henri Poulaille, avec un rappel des débats sur la littérature prolétarienne. Louis Aragon est régulièrement sollicité tout au long de l’ouvrage pour ses positions sur le réalisme socialiste et en tant que directeur de la collection « Littératures soviétiques » chez Gallimard.

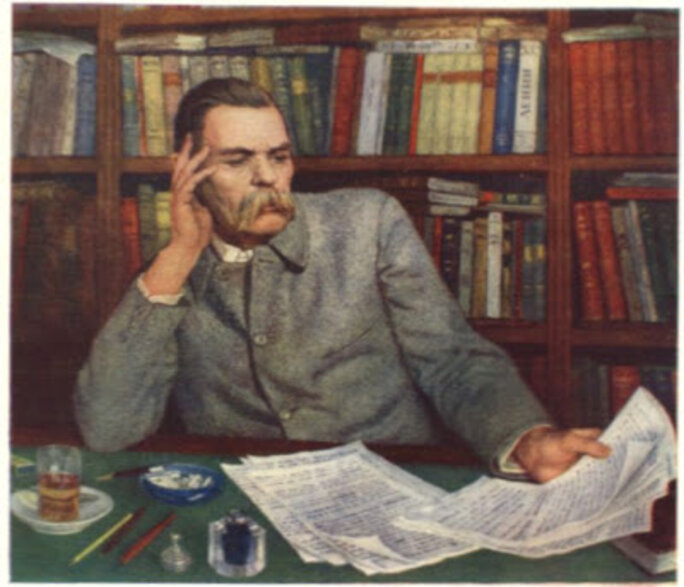

Nous entrons dans le sujet avec Maxime Gorki, quinquagénaire au moment de la révolution russe, avec l’essentiel de son œuvre derrière lui. Son rôle dans la légitimation reste contesté. Les 400 pages suivantes sont consacrées à la présentation à la fois agréable et érudite d’une cinquantaine d’auteurs. Nombre d’entre eux sont inconnus ou mal compris par les lecteurs français. Piochons arbitrairement dans ce formidable patrimoine.

Les auteurs sont situés tout au long de sept grandes périodes. La révolution et la guerre civile voient naître des œuvres nombreuses. Isaac Babel, et sa « Cavalerie rouge », est le plus connu. Mais, dans leur excellente collection « Les jeunes russes », les éditions Gallimard ont aussi publié « Virineya » de Lydia Seifulina. Elle décrit au travers du destin d’une femme qui se veut libre, Virineya, la mutation d’un village russe au moment de la révolution. Durant la paix qui suit, on peut évoquer Panteleïmon Romanov, auteur caustique et populaire. Ses nouvelles réunies notamment dans « Des gens sans importance » sont très lues. Mais sa critique des disfonctionnements du régime lui vaut d’être censuré puis oublié.

Agrandissement : Illustration 4

Parmi les mille et un personnages décrits dans l’ouvrage, celui d’Anatoli Lounatcharski est un des plus étonnants. Commissaire du peuple à l’Instruction publique (équivalent de ministre de la culture) de 1917 à 1929, c’est un polyglotte, grand voyageur, défenseur du patrimoine comme de l’art moderne, auteur de nombreux essais littéraires. Dominique Fernandez Fernandez le situe ainsi : « Opposé à tout sectarisme mais convaincu de la nécessité de créer un art prolétarien, il aurait pu réussir à concilier les impératifs soviétiques et la liberté d’expression s’il n’avait été écarté du pouvoir ».

C’est Mikhaïl Cholokhov qui est considéré comme le plus grand écrivain soviétique. Il est l’auteur de deux romans-fleuves. « Terres défrichées » est la chronique d’un village cosaque dans les années trente. « Le Don paisible », peut-être inspiré d’une chronique locale, décrit la première guerre mondiale vécue par le peuple et non par les dirigeants. Les opposants au régime sont décrits avec la même neutralité que ses partisans. Nous sommes en plein réalisme socialiste. C’est l’époque où la « Literatournaïa Gazetta », organe officiel de l’Union des écrivains soviétiques, invite ses membres à créer un « Magnitogorsk de la littérature ». A l’image du titanesque bassin sidérurgique près de la ville de Magnitogorsk. Nikolaï Ostrocski écrit un roman au titre explicite « Et l’acier fut trempé ».

Le chapitre « Aux marches de l’empire » présente des romans situés en Sibérie et dans les républiques musulmanes. L’explorateur Vladimir Arseniev parcourt la taïga et la toundra jusqu’au Nord de Vladivostok. Il rédige un compte-rendu auquel il donne un nom d’un personnage en partie fictif, un sympathique chasseur solitaire : « Dersou Ouzala ». Dominique Fernandez rappelle le film qu’Akira Kurosawa en a tiré. Tout comme il évoque au fil du livre d’autres œuvres cinématographiques (Eisenstein…), opéras (Prokofiev, Chostakovitch…) ou peintures (Ilia Répine…) inspirées par les créations des romanciers.

Agrandissement : Illustration 6

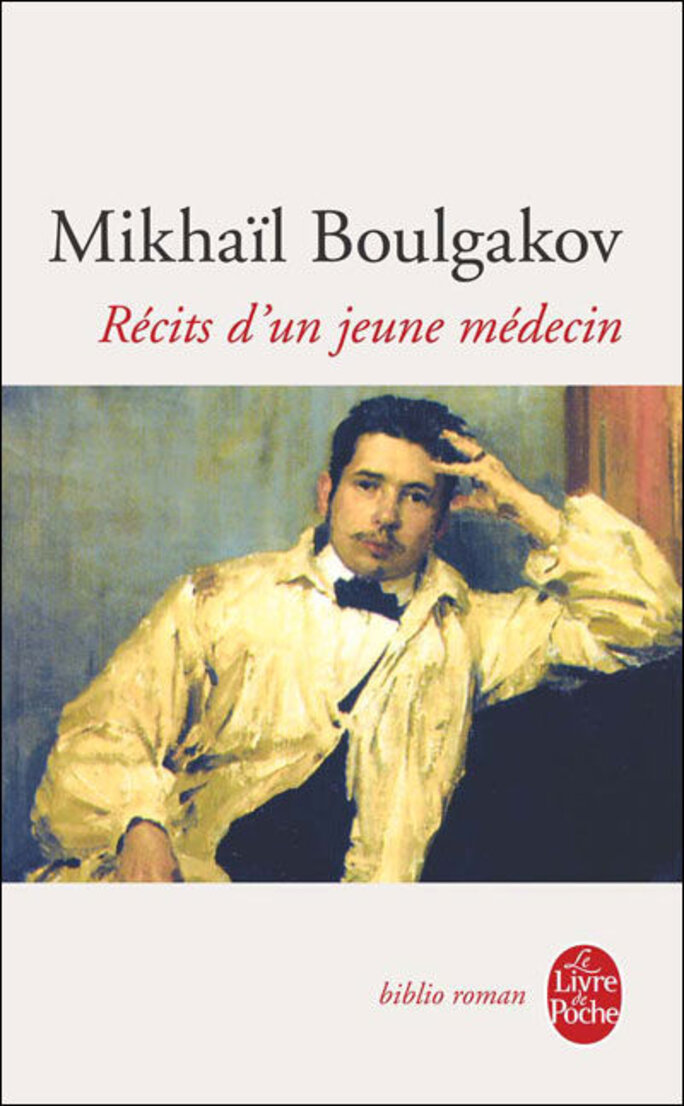

Les périodes suivantes sont illustrées par bien d’autres auteurs. Les plus connus sont Mikhaïl Boulgakov, auteur de « Récit d’un jeune médecin », « Le maître et Marguerite », « La garde blanche »... Evguéni Zamiatine, auteur de « Nous autres » et mentor d’un cercle de jeunes écrivains, les Frères de Sérapion, soutenus financièrement par Maxime Gorki. Il faut y ajouter Boris Pasternak, auteur de « Le docteur Jivago » que le film de David Lean a rendu célèbre. Tous seront en butte au pouvoir. Les coups de fil faussement patelins de Staline à certains écrivains, rapportés dans le livre, sont stupéfiants. Une source de réflexion tout à fait actuelle sur le fonctionnement des dictatures…