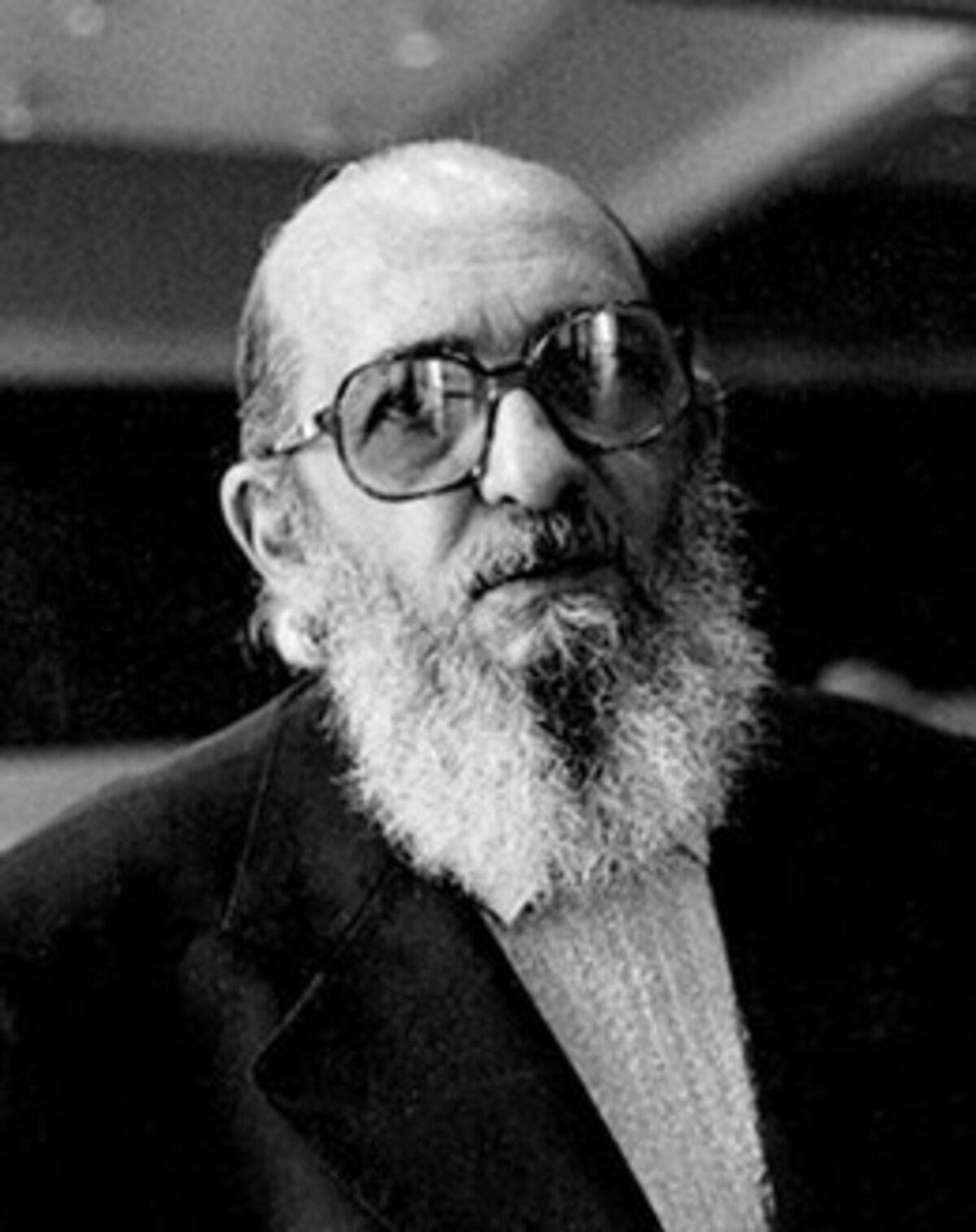

Paulo Freire né en 1921 à Recife dans le Nordeste brésilien et mort à Sao Paulo en 1997. Juriste de formation ayant aussi suivi également des études de philosophie et de psychologie du langage, il a consacré l’essentiel de sa vie aux questions d’éducation tant comme enseignant que comme expert. Il a d’abord exercé dans le secondaire, puis dans le supérieur, tant au Brésil qu’à l’étranger (Recife, Harvard, Cambridge / USA, Sao Paulo). Il a été à plusieurs reprises responsable de la mise en œuvre de politiques éducatives tant au niveau national, dans plusieurs Etats au Brésil et au Chili, qu’à l’échelle internationale, notamment auprès du Conseil oecuménique des Eglises. Avant le coup d’état militaire de 1964, il est à l’origine d’une expérience originale de cercles d’études destinés aux plus pauvres, mis en œuvre pour lutter contre l’analphabétisme d’abord dans l’Etat de Pernambouc puis dans l’ensemble du Brésil. Cette expérience nourrira largement ses théories pédagogiques. Il passe ensuite de nombreuses années d’exil au Chili, aux Etats-Unis et en Suisse. Il est de retour au Brésil en 1980 il adhère au parti des travailleurs de Lula, futur président du pays, et devient directeur de l’éducation de l’Etat de Sao Paulo (1989) lorsque le parti des travailleurs triomphe aux élections (1988).

Paolo Freire part de la remise en cause des présupposés de la pédagogie classique qui considère celui que l’on éduque comme un contenant vide, pour privilégier l’idée qu’au contraire il faut encourager chacun à considérer qu’il est détenteur d’un savoir lié à sa propre expérience, et qu’il peut les développer de façon stratégique pour modifier ses conditions de vie immédiate.

Pour l'auteur de « La pédagogie de l’opprimé » la connaissance du monde est un processus collectif, incorporant différentes formes de savoir (conscience, sensibilité, destin, volonté, corps). Toute pratique éducative implique que l’on prenne en considération aussi bien ce que savent sur le sujet les éducateurs, mais aussi… les éduqués. Toute pratique éducative doit générer des expériences collectives et dialogiques afin que les uns et les autres construisent ensemble des savoirs nouveaux. « Personne ne sait tout », écrit Paulo Freire, « ni personne n’ignore tout, personne n’éduque personne, personne n’éduque seul, les hommes s’éduquent entre eux et par la médiation du monde ».

Le modèle « freiriste » différe tant du modèle « université populaire » dominant en Europe du Nord qui s’inscrit essentiellement dans une logique d’éducation des adultes, que du modèle français qui privilégie également les perspectives éducatives pour mettre beaucoup plus l’accent sur la transformation sociale et la mobilisation collective.

Jean-Claude RICHEZ