« Je suis et je serai toujours une petite républicaine des années d’après-guerre, nourrie dès l’enfance des symboles de la république, de son histoire et de ses mythes. Le 14-Juillet, La Marseillaise et les trois couleurs du drapeau, la nation une et indivisible, un universalisme abstrait, l’égalité de tous devant la loi, l’amour de la France et de sa langue… » Fille d’un couple d’instituteurs engagés dans le combat laïque au cœur d’« une province de l’Ouest conservateur et clérical », Danièle Sallenave s’est toujours sentie comptable de «"la splendide promesse" de 89 faite au tiers état de progrès, de justice, et d’instruction. » Sur 500 pages, elle se demande ici : « Qu’ai-je fait de cet héritage, et qu’a-t-il fait de moi ? »

Si Danièle Sallenave en revient toujours à « la petite républicaine en galoches » – ces chaussures à semelles de bois des temps de pénurie –, son récit débute à la rentrée 1958. Tandis que de Gaulle revient au pouvoir, une bachelière de province découvre Paris, ses cinémas et ses théâtres – en particulier le TNP de Jean Vilar – et l’ambiance studieuse d’une classe préparatoire du lycée Fénelon, antichambre de l’École nationale supérieure (ENS) de Sèvres.

L’arrière-plan de ces années-là, c’est aussi la fin de la guerre d’Algérie, l’érection du mur de Berlin puis, pour la jeune agrégée de lettres classiques, la découverte du monde arabe lors d’un voyage au Maroc à l’été 1965. Par la suite Danièle Sallenave voyagera en Italie, en Grèce, en Inde, en Chine, aux États-Unis où elle enseigne une année, et surtout en Europe de l’Est, en Russie, en Roumanie et en Tchécoslovaquie, où elle sera proche de dissidents.

De 1968 à 2001, elle enseigne la littérature et l’histoire du cinéma à l’université Paris-X-Nanterre, poste d’observation privilégié des évolutions de la société. Bien qu’en empathie avec ses étudiants, la professeure se sent de plus en plus éloignée de leurs références idéologiques et culturelles. À côté d’essais et d’articles dans diverses revues, Danièle Sallenave entre aussi en littérature avec Paysages de ruines avec personnages (Flammarion, 1975).

L’universitaire participe pleinement au débat d’idées, avec pour balises son attachement à l’enseignement public, le refus du cléricalisme et « une vision intransigeante de la laïcité, peu apte au départ à saisir les défis de la fin du XXe siècle », comme elle le reconnaît elle-même. Une vision qui, en 1989, motivera sa montée au créneau dans l’affaire du « foulard » porté par trois élèves musulmanes d’un collège de Creil, avant de perdre une partie de ses certitudes. Danièle Sallenave soutiendra également activement la candidature de Jean-Pierre Chevènement à l’élection présidentielle de 2002, laquelle verra Jean-Marie Le Pen devancer Lionel Jospin au premier tour.

Car cet « itinéraire républicain » est aussi un chemin de désenchantement. Danièle Sallenave observe que Mai 1968 a fait le lit d’un capitalisme désinhibé et reproche à la gauche d’avoir oublié le peuple en privilégiant le « sociétal » au « social », avec pour conséquence le mouvement des Gilets jaunes – auquel elle a consacré un « Tract » chez Gallimard – et l’impasse politique actuelle. Pour celle qui admira l’aventure des kibboutz et fut solidaire d’Israël lors de la guerre des Six-Jours, la politique de l’État hébreu à l’égard des Palestiniens est un autre déchirement. Enfin, restée malgré tout attachée aux idéaux communistes, elle ne cache pas une certaine nostalgie devant l’effondrement des républiques socialistes. « Nous avons changé de monde. […] Les utopies libératrices se sont renversées en asservissement » constate-t-elle.

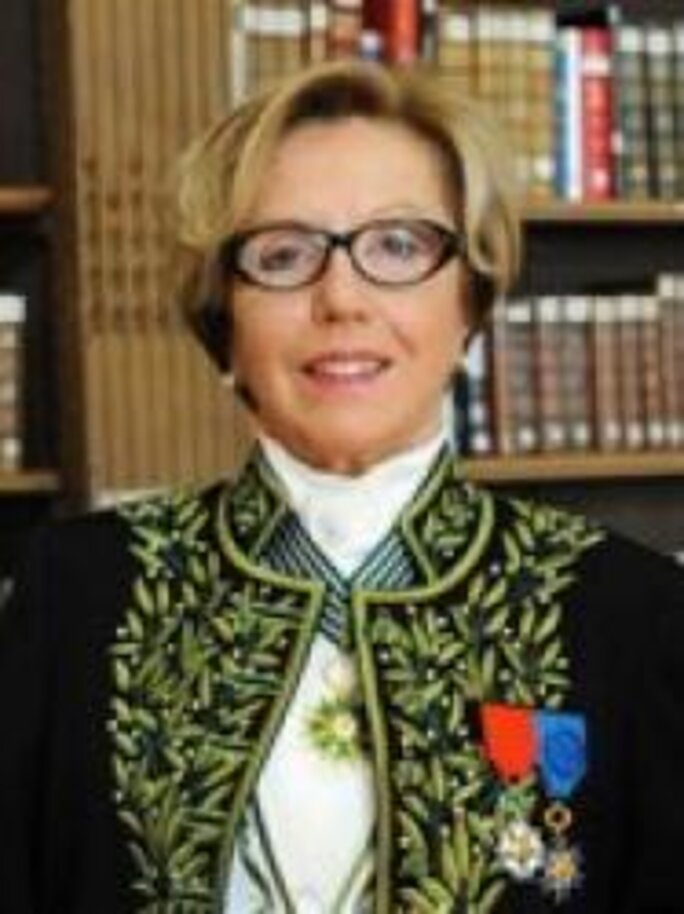

Agrandissement : Illustration 5

On pourra toutefois regretter que cette autobiographie intellectuelle se tienne aussi farouchement éloignée du domaine privé. Certes, cet arrière-plan avait sans doute davantage sa place dans L’Églantine et le Muguet (Gallimard, 2018), qui interrogeait tout ce qui pouvait opposer l’instituteur et le curé dans l’Ouest catholique de son enfance, ou dans Rue de la Justice (Gallimard Folio 2020), retour aux origines à travers le portrait d’une arrière-grand-mère, humble « laveuse » dans une petite ville près d’Angers, et grande admiratrice de Victor Hugo. Ce regret est avivé par les quelques très belles pages que Danièle Sallenave consacre à son père et à sa mère, à l’occasion de leur disparition. Mais rien sur les passions ou les tourments intimes – à peine suggérés – qui ont aussi pu guider ses choix et ses engagements.

Ce livre-bilan toujours sincère et marqué par l’envie de comprendre a aussi parfois un côté appliqué, bonne élève, en résonnance avec son indéfectible fidélité à cette fillette des années 40, instruite par son institutrice de mère dans sa classe unique de village. Un itinéraire républicain donc, couronné en 2011 par son entrée à l’Académie française, et dont Danièle Sallenave n’aura cessé de questionner les valeurs et les principes dans lesquels il s’inscrit.