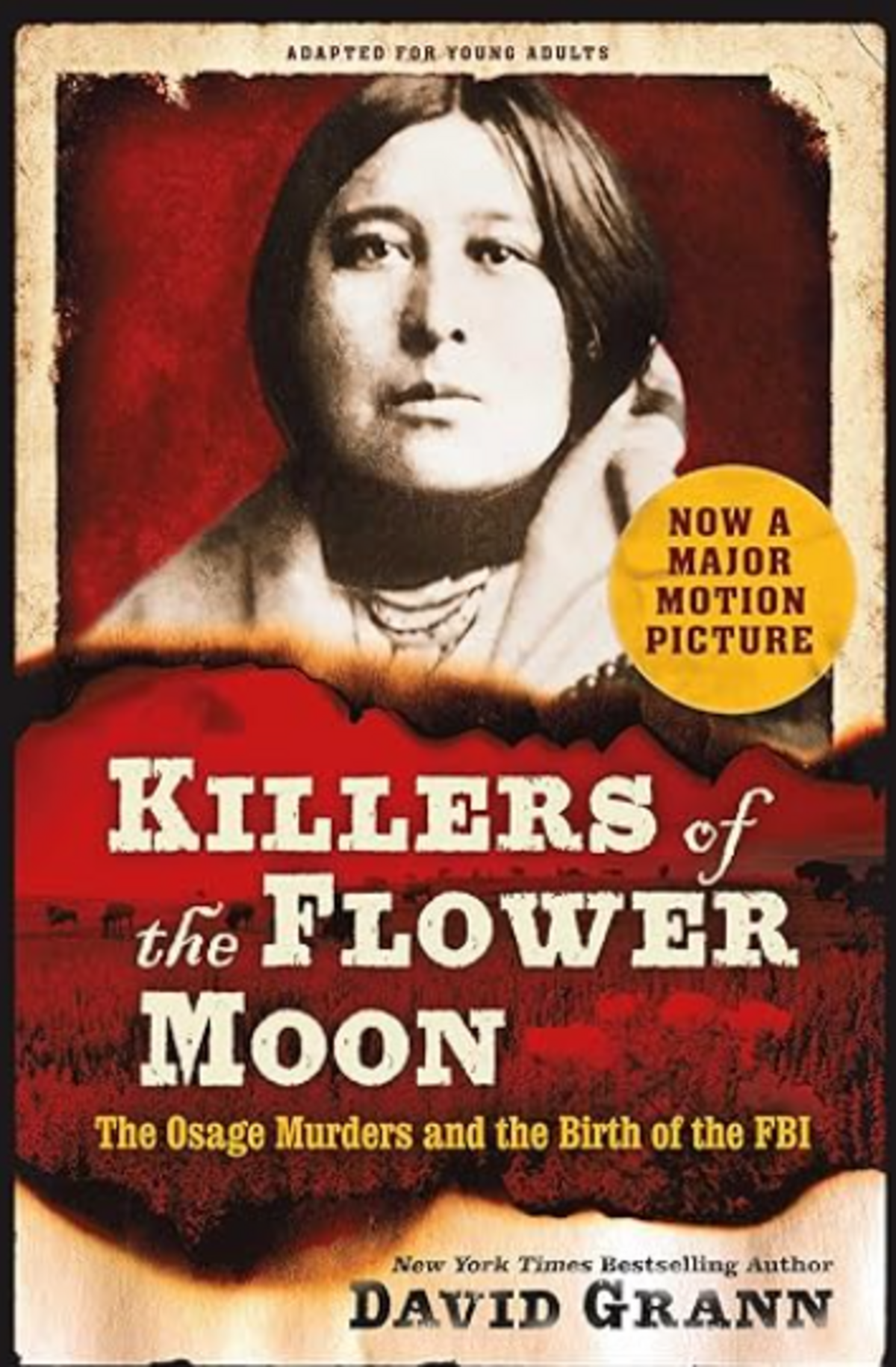

Faut-il mettre sur le compte du zèle d’enquêteur et du talent de narrateur de David Grann la durée du nouveau film de Martin Scorcese, The Killers of the Flower Moon, sorti en France le 18 octobre ? Le cinéaste de The Deer Hunter (Voyage au bout de l’enfer) a eu besoin de 3 h 26 pour adapter à l’écran l’ouvrage qui mit en lumière en 2017 la tragédie dont les Indiens Osages furent victimes il y a un siècle. Cet ouvrage est traduit en Français sous le titre : « La note américaine » (Globe 2018 puis Pocket 2019). Dépossédée de ses terres du Kansas, cette tribu avait hérité de quelques arpents découpés dans un recoin rocailleux de l’Oklahoma dont le sous-sol se révéla abriter un gisement de pétrole.

Les Osages devinrent alors brièvement considérés comme le peuple le plus riche par individu au monde. Millionnaires, ils roulaient en voitures de luxe et, scandale suprême, employaient parfois des domestiques blancs. Ceci tout en restant considérés comme des êtres inférieurs qu’il convenait de placer sous tutelle pour qu’ils ne dilapident inconsidérément leur fortune – en réalité, pour mieux les spolier. Pour s’arroger leur fortune, certains eurent recours au meurtre, non pas isolé mais en série, planifié, avec le consentement d’autorités locales corrompues, du juge au shérif en passant par les élus. Cette forfaiture hâta la création d’une police fédérale : le FBI d’un certain John Edgar Hoover.

De ce drame resté largement méconnu, David Grann en entendit parler de la bouche d’un membre de la tribu Osage. Après avoir visité le petit musée consacré à l’histoire de celle-ci dans la bourgade de Pawhuska, il se lança dans une enquête qui lui permit d’élucider des affaires encore non résolues et de révéler à l’Amérique d’aujourd’hui l’étendue et la froide cruauté de ces meurtres.

Car David Grann n’est pas qu’un enquêteur opiniâtre. Celui qui à 56 ans fait le bonheur des lecteurs du New Yorker est un formidable écrivain, digne successeur de Truman Capote, Joan Didion ou Tom Wolfe dans le registre de la « narrative non fiction ». Ses récits ne se contentent pas de lever le voile sur des pans méconnus de l’histoire américaine ou anglo-saxonne : tout en s’appuyant sur la plus pointilleuse vérification des faits, il les donne à vivre et confère aux protagonistes l’épaisseur de héros de roman. C’est sans doute pourquoi, soucieux de ne pas trahir un ouvrage aussi dense, Martin Scorcese n’a pu faire autrement que de prendre son temps.

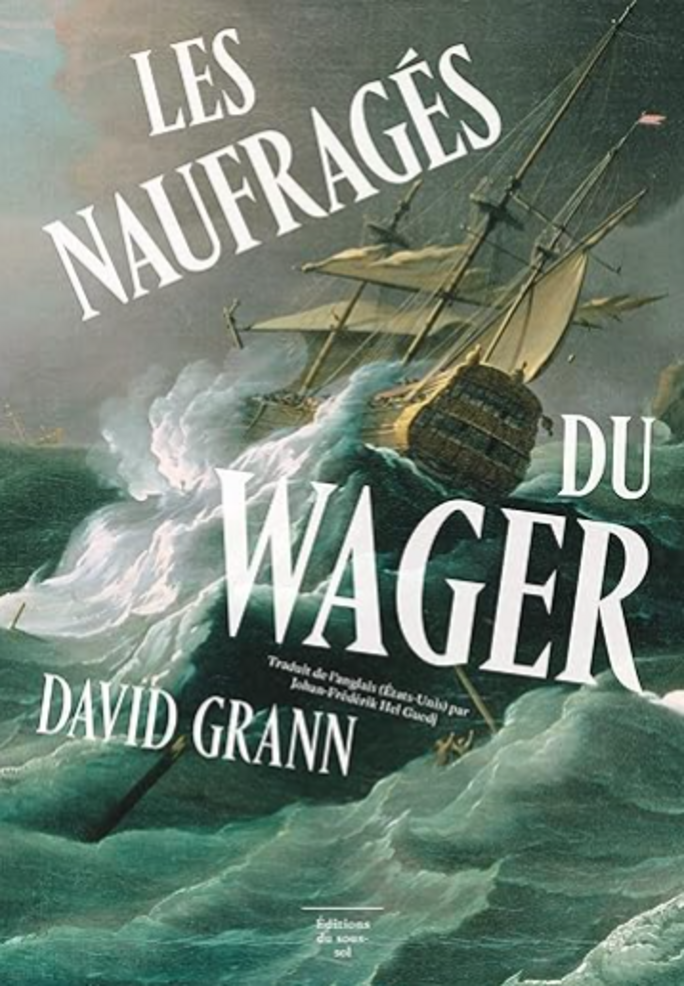

L’adaptation par James Gray de The Lost City of Z (La Cité perdue de Z), qui relate la tragique équipée de l’explorateur britannique Percy Fawcett, englouti avec son fils par la forêt amazonienne dans sa quête d’une cité fantasmée au début du XXe siècle, faisait pour sa part 2 h 21. Et quelle sera la durée au cinéma des Naufragés du Wager, paru en France à la rentrée aux Editions du Sous-Sol ?

Cette fois, l’auteur embarque le lecteur sur un vaisseau de la Royal Navy engagé en 1740 dans la poursuite d’un galion espagnol, avant de lui-même devenir une proie puis de s’échouer sur une îlot patagonien après avoir survécu au passage du Cap Horn. L’épisode est aussi connu en Angleterre que l’est de ce côté-ci de la Manche la sordide épopée du radeau de la Méduse. Mais en épluchant les archives comme personne avant lui, David Grann fait émerger des destins et des vérités que s’efforçaient parfois de masquer les récits tirés par plusieurs survivants de cette aventure, également connue pour le procès pour mutinerie auquel elle donna lieu. Il donne à connaître des embarquements forcés, des rites du bord, de la chaîne de commandement, des conditions de vie sur ces bâtiments surpeuplés et des ravages du scorbut. Il éclaire également les manipulations politiques, dans un contexte de lutte acharnée entre les couronnes d’Angleterre et d’Espagne pour s’arroger la suprématie des mers et s’accaparer l’or des Amériques.

Ce qui a probablement séduit Martin Scorcese et que l’on retrouve dans Les Naufragés du Wager, que le cinéaste pense déjà à adapter, c’est aussi le mépris et la supériorité manifestés à l’égard d’Amérindiens considérés comme des sauvages ou des demeurés alors que la sagesse et l’humanité sont de leur côté. Les survivants du naufrage du Wager ne doivent ainsi leur salut qu’à l’aide apportée par les nomades des mers, autochtones de Patagonie. On ignore encore quelle sera la durée du film si Scorcese entend traiter aussi ce point. Sachez en tout cas que, tout en donnant à réfléchir sur la nature humaine, les 436 pages du livre se lisent d’une traite.

(1) Traduit en Français sous le titre : « La note américaine » (Globe 2018 puis Pocket 2019)

(2) Editions du Sous-Sol, 23,50 €.

Article de Philippe Brenot, journaliste.