Le 2 juin 1953, le couronnement d’Elizabeth II est retransmis en direct au Royaume-Uni et en France, où le nombre de téléspectateurs est cependant minime en raison du faible équipement en téléviseurs. Sept décennies plus tard, 7 à 8 millions de Français assistent à ses obsèques derrière leur écran. Le reflet, pour Jean-François Sirinelli, de « la prolifération des images et des sons ». Si l’analyse est banale, concède-t-il, « l’apparence de la banalité, en histoire, concerne souvent les phénomènes les plus massifs, devenus à ce point visibles qu’ils paraissent ensuite relever d’une telle évidence ». C’est pourquoi l’ancien directeur du Centre d’histoire de SciencesPo s’est mis en quête des traces laissées « par ces images et ces sons en circulation au sein de la société française au fil du second XXe siècle et durant ce début de troisième millénaire ».

Agrandissement : Illustration 2

L’historien se montre particulièrement curieux des objets culturels intergénérationnels, à l’image de La Grande Vadrouille de Gérard Oury (1966), qui continue d’amuser petits et grands. Comment expliquer aussi la popularité de Sophie Marceau depuis La Boom de Claude Pinoteau (1980), ou le caractère indémodable des scies de Claude François et Michel Sardou, Alexandrie, Alexandra (1977) et Les Lacs du Connemara (1981) ? Même s’il n’y répond pas vraiment, pour le spécialiste de l’histoire culturelle de la France, auteur d’une biographie croisée de Jean-Paul Sartre et Raymond Aron (Deux intellectuels dans le siècle, 1996), la question n’a rien de futile. Elle ne pouvait toutefois naître que dans l’esprit d’un baby-boomer, digne représentant d’une Génération sans pareille (Tallandier, 2016) qu’il a lui-même auscultée. Un boomer millésime 1949 qui, il y a deux ans, s’interrogeait déjà sur Ce monde que nous avons perdu. Une histoire du vivre-ensemble (Tallandier, 2021).

Ce nouvel ouvrage, Le temps qui passe, la France qui change. Échos du monde d’avant, prolonge l’analyse à travers quarante-neuf chapitres centrés sur des évènements marquants et des faits de société et la façon dont ceux-ci ont été relayés par les images et les sons, en particulier à la télévision. Si Jean-François Sirinelli se garde de céder à la nostalgie dont ce titre est pourtant empreint, ce fils des Trente Glorieuses observe néanmoins avec un certain dépit le triomphe des « cultures fractionnées », fruits de l’explosion du nombre des chaînes de télé et des communautés Internet de notre société du smartphone.

L’historien distingue toutefois deux grandes mutations socioculturelles : d’une part, « le changement de dynastie culturelle qui détrôna l’imprimé au profit de l’image et du son » ; d’autre part, le plus récent « avènement d’Internet ». Il est d’ailleurs plus prolixe dans la description du premier : question de génération.

Agrandissement : Illustration 4

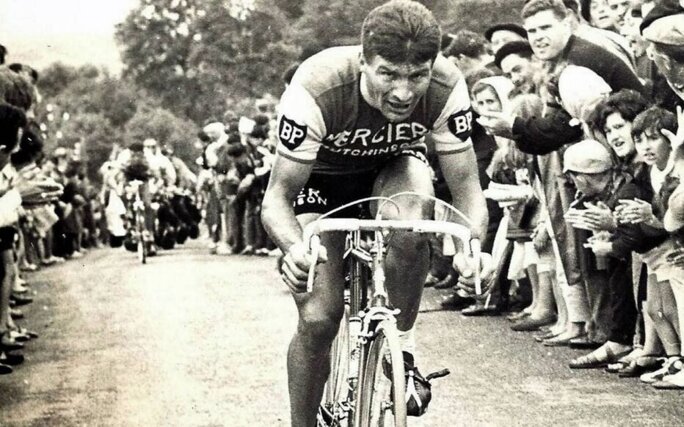

Les chapitres portant sur la période 1953-1970 sont les plus riches, de « L’irrésistible ascension de Télé 7 jours » à « La lune à domicile » de l’été 1969, en passant par l’assassinat de Kennedy, les retransmissions du Tour de France qui sacralisent Poulidor, l’explosion de couleurs incarnée par les films de Jacques Demy, nos si franchouillards yéyés et les grandes heures de la pop anglosaxonne. Au-delà des années 1980, l’auteur est clairement moins inspiré. Entre les incroyables images du Mur de Berlin mis à bas entre le 9 et le 11 novembre 1989 (les coups de pioche, la foule qui passe à l’Ouest, Rostropovitch jouant Bach sur son violoncelle) et celles des Twin Towers qui, au matin du 11 septembre 2001, s’effondrent devant la planète interloquée, Jean-François Sirinelli ne trouve pas d’autre image à décrypter que celle de l’entrée au panthéon d’André Malraux : un micro-évènement qui lui permet de pointer le déclin du rôle éminent de l’intellectuel engagé dans le débat public, au détriment des chanteurs ou des humoristes, dont Coluche.

L’historien n’est guère plus à son aise pour décrypter les années 2000 et 2010. Prudent, il évite de se lancer dans une analyse comparée de YouTube, Tweeter, Facebook, Instagram ou TikTok… Les jeunes utilisateurs ces réseaux et messageries ne seront sans doute pas les lecteurs les plus intéressés par ces « échos du monde d’avant ». Leurs parents et grands-parents y trouveront en revanche matière à réflexion. Et peut-être aussi à des échanges avec la jeune génération, en comparant les images du passé imprimées dans leur rétine avec celles qui désormais jaillissent à flux continu des smartphones.

Philippe Brenot

Le temps qui passe, la France qui change. Échos du monde d’avant, Jean-François Sirinelli, Odile Jacob, 2023, 328 pages, 23,90 €.