Fort de sa proximité avec la famille Bertrand, Gilles Perret s’appuie sur des témoignages forts et renouvelle le genre du documentaire paysan, grâce aux perspectives d’avenir dessinées par les deux jeunes agriculteurs aujourd’hui à la tête de l’exploitation. Un article de Philippe Brenot, journaliste.

Avec Farrebique (1946), qui mettait en scène le quotidien d’une famille de paysans du Rouergue, Georges Rouquier a créé un genre. Retrouvant quarante ans plus tard les protagonistes survivants, il offrait avec Biquefarre (1984) une suite aux accents crépusculaires. Depuis ce diptyque fondateur, les cinéastes ayant à leur tour creusé ce sillon ont souvent raconté la fin d’un monde : celui de perdants économiques, exclus d’une société les ayant abandonnés en chemin. En témoigne la bouleversante trilogie des Profils paysans signés par Raymond Depardon, dont le dernier volet, La Vie moderne (2008), s’achevait symboliquement avec l’image de Marcel Privat, 88 ans, sortant péniblement ses dernières brebis. On pense aussi à Sans adieu (2017), où le photographe Christophe Agou s’attachait à de petits exploitants du Forez vieillis dans la misère et en perdition.

Documentaire paysan

Ce n’est pas là la seule veine du documentaire paysan. Certains mettent en avant des expériences d’agriculture alternative, tandis que les émissions de reportage ne rechignent pas à éclairer les évolutions du monde agricole. Il arrive même que la télévision publique propose en prime time une ambitieuse fresque comme « Nous, paysans » (2021), qui balaye un siècle de bouleversements en une heure trente.

Agrandissement : Illustration 2

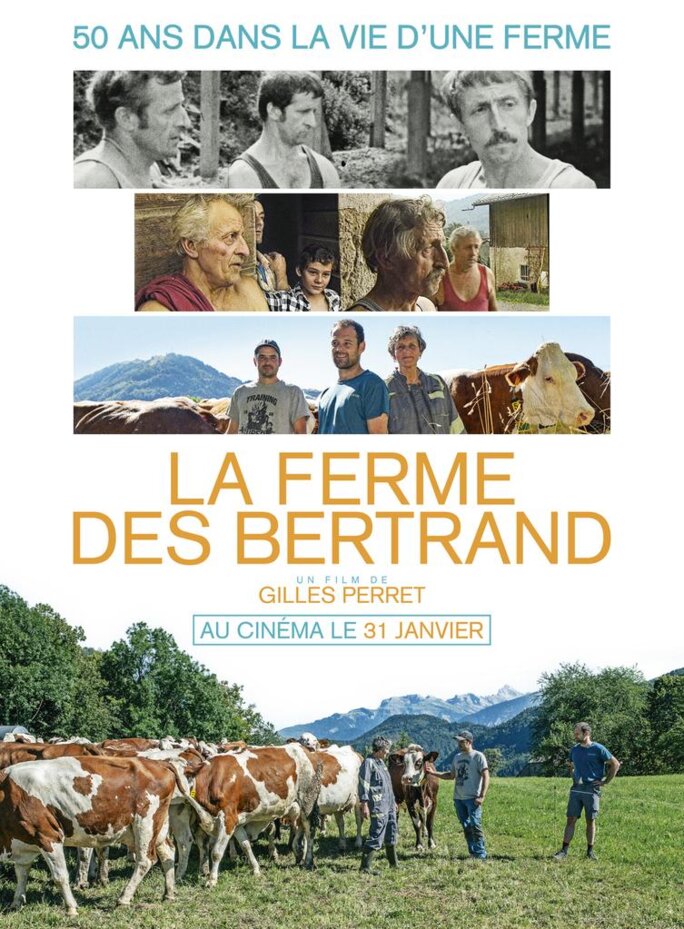

« La Ferme des Bertrand » se situe au carrefour, ou plutôt en lisière de ces différents filons. Il débute avec André, Joseph et Jean, trois frères que l’on découvre en 1972 cassant à la masse d’énormes cailloux pour poser les fondations d’une salle de traite et que, passant du noir et blanc à la couleur, nous retrouvons ensuite vingt-cinq ans plus tard. Entre temps ils auront trimé du matin au soir, ne seront quasiment jamais sortis de leur village de Quinçy, niché dans la vallée du Giffre entre Genève et Chamonix, et seront par la force des choses restés célibataires. André, aujourd’hui seul survivant des trois, ne cache pas ses regrets : « On a suivi le chemin que le destin nous a dessiné. Et il y aurait peut-être eu mieux à faire. » C’est avant tout par devoir que ses frères et lui ont repris la ferme. Alors oui, un certain fatalisme perce dans ses propos, mais pas d’amertume, ni dans ceux d’Hélène, qui en 1997 reprenait la ferme avec Patrick, neveu taiseux des trois frères, entourés de leurs trois jeunes enfants. Elle confie même que c’est le travail qui l’a sauvée quand son mari est brusquement décédé.

L’Hélène que filme aujourd’hui Gilles Perret fait équipe pour quelques mois encore avec son fils Marc et Alex, le conjoint de sa fille aînée. Symboliquement, le film s’ouvre sur la démonstration d’un robot de traite s’adaptant automatiquement aux pis des vaches : l’allègement des tâches associé à cet investissement permettra aux deux trentenaires de continuer en duo.

Trois époques et trois chances

La franche réussite de « La Ferme des Bertrand » tient beaucoup à la façon très fluide dont le film met en perspective l’évolution de celle-ci sur cinquante ans. Pour cela, la première chance de Gilles Perret est d’avoir pu extraire des images du film tourné en 1972 par le journaliste Marcel Trillat, et diffusé alors sur une case régionale de FR3.

La deuxième chance est celle qu’il donne aujourd’hui à son propre film, « Trois frères pour une vie », réalisé en 1997 mais seulement montré à l’époque dans le réseau des festivals ou dans la proche région. La première partie de « La Ferme des Bertrand » s’appuie beaucoup sur sa riche matière, jusqu’à susciter un bref étonnement sur le spectateur : le film parle-t-il d’hier ou d’aujourd’hui ? Mais c’est ce qui lui donne toute sa force, en prenant le temps de nous installer dans la place et de nous faire connaître intimement les trois frères, chacun avec son caractère.

La troisième chance de Gilles Perret est enfin de s’appuyer sur de formidables témoignages, fort de la confiance de ceux qui furent ses proches voisins, et qu’il connaît depuis sa naissance.

Dessiner un avenir

Pour autant, « La Ferme des Bertrand » n’est ni une chronique bucolique et nostalgique, ni une simple galerie de portraits attachants. Cinéaste engagé, observateur attentif des mouvements sociaux et du monde ouvrier, Gilles Perret met en évidence l’évolution et les réalités économiques de l’exploitation. « Ici, nous ne sommes ni dans le passéisme ni dans l’utopie, mais dans ce qui représente en nombre peut-être 80 % des fermes, que l’on voit assez peu au cinéma ou à la télévision en général », explique-t-il.

La ferme respecte le strict cahier des charges de l’appellation reblochon, qui permet en retour de valoriser le lait à un prix nettement plus élevé que la moyenne. Et, sans être en bio, Marc et Alex sont attachés à la qualité des pâtures et à la préservation de leur terroir. Certes, la traite sera désormais totalement automatisée et, à l’étable, les vaches reçoivent déjà une ration calculée au gramme près par ordinateur, mais c’est à ce prix qu’ils offrent un futur à leur métier.

Ce que l’on perd en poésie, Marc, Alex et leurs familles le gagnent en confort de vie, avec une pénibilité du travail moindre que pour leurs aînés et le luxe d’une semaine de vacances par an. De quoi envisager, pour une génération encore, un avenir agricole pour ce morceau de vallée cerné par la spéculation foncière.

« La Ferme des Bertrand », de Gilles Perret, 1h29. Au cinéma le 31 janvier.

Philippe Brenot.

Gilles Perret, un cinéaste en résistance ? Entretien avec Michèle Lannuzel. Paru dans la revue "Raison présente" n° 180. 2011.

La revue "CinémAction" a consacré un excellent dossier, coordonné par Christian Bosséno, aux "Cinémas paysans". Il est toujours disponible.