Mais c'est tout au long de l'été et de l'automne 1989 que, l'un après l'autre, les peuples des ex-pays de l'Est se sont libérés des régimes communistes. Le «rideau de fer», cette frontière étanche séparant l'empire soviétique de l'Occident, symbole de la guerre froide, a été mis en pièces dans une série de révolutions (presque) pacifiques. Ce mouvement initié en 1989 s'est poursuivi avec l'effondrement de l'URSS et l'indépendance des trois pays baltes en 1991. De la mer Baltique à la mer Noire, de la Lituanie à la Bulgarie, Mediapart a arpenté cette ancienne frontière qui est aujourd'hui la nouvelle colonne vertébrale de l'Europe. Portraits, reportages, découvertes, histoires.

Pour retrouver l'ensemble des reportages de notre série, cliquez sous les titres ci-dessous:

1.- Vilnius, Lituanie. La haine de la Russie, toujours

Durant des années, le siège du KGB à Vilnius occupait un vaste bâtiment du XIXe siècle, en plein centre-ville de la capitale lituanienne, face à une immense place au centre de laquelle trônait une statue de Lénine. Aujourd'hui, cet immeuble abrite la cour d'appel et un musée, celui des «victimes du génocide».

2.- Vilnius, Lituanie. Gintaras Karosas sculpte le centre de l'Europe

Deuxième volet de notre série de reportages à l'occasion du vingtième anniversaire de la chute du Mur. En 1989, un géographe français a déterminé que le centre précis de l'Europe se situait dans un champ à l'extérieur de Vilnius, la capitale de la Lituanie, alors partie intégrante de l'URSS. Depuis, les Lituaniens n'en démordent pas : ils sont des Européens à part entière. Et l'un d'eux a décidé de le montrer en sculptures.

3.- Gdansk, Pologne. Le premier domino

Vingt ans après la chute du Mur, troisième volet de notre série de reportages en Europe centrale: Gdansk d'où tout est parti. C'est dans cette ville du nord de la Pologne, en 1980, que les premières brèches ont été creusées dans le rideau de fer. Plus précisément sur les chantiers navals Lénine. Aujourd'hui, si l'ancienne Dantzig essaie d'attirer les touristes allemands nostalgiques, son cœur continue de battre au rythme de l'épopée glorieuse de Solidarité et de Lech Walesa, rencontré à une terrasse de café.

4.- Gdansk, Pologne: l'évidence du retour dans l'Europe

Quatrième épisode de notre série sur l'Europe centrale. Pour de nombreux Polonais, le retour dans le giron européen (par opposition à la sphère soviétique) allait de soi, comme un retour au berceau. A fortiori pour les habitants de Gdansk, une cité modelée par l'histoire du continent. Rencontre avec le père Maciej Zieba, pionnier du syndicat Solidarnosc.

5.- Bialystok, Pologne: les «euro-orphelins», enfants de personne

Agrandissement : Illustration 5

Depuis la fin du régime communiste et l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est, quasiment deux millions de Polonais ont quitté le pays pour aller tenter leur chance à l'étranger. Cette émigration brutale a un coût : celui des « euro-orphelins », ces enfants soudain laissés seuls, livrés à eux-mêmes parce qu'ils passent au travers des solidarités familiales. Un reportage de Prune Antoine et de Chiara Dazi.

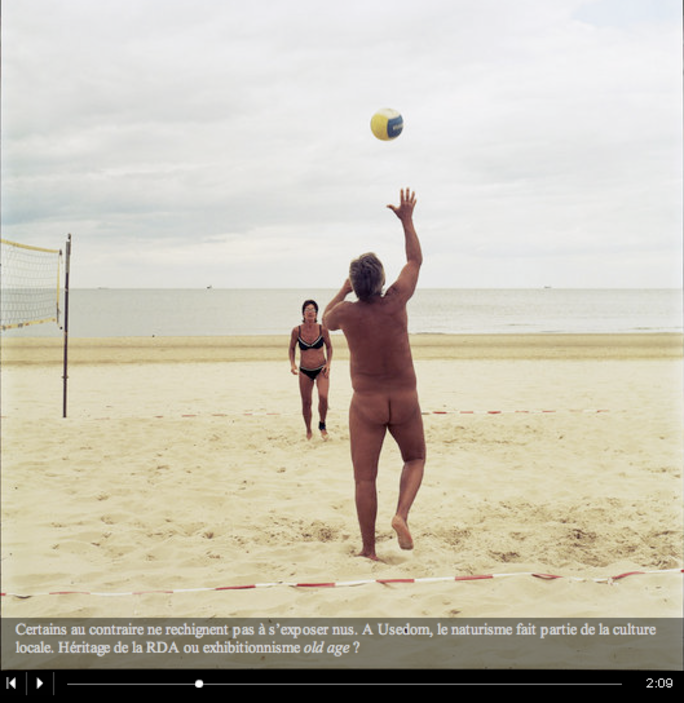

6.- Usedom, Allemagne. Nudistes sans frontières

La première frontière naturiste : c'est sur l'île d'Usedom, au nord-est de l'Allemagne, qu'un petit morceau de plage réservé exclu- sivement aux nudistes suscite la discorde entre les municipalités d'Ahlbeck, côté allemand, et de Świnoujście, côté polonais. Il y a les « textiles » d'un côté, les « FKK » de l'autre. Et la cohabitation n'est pas simple. Un reportage de Prune Antoine et de Chiara Dazi.

7.- Sieben Linden, Allemagne. Le bonheur est dans le pré

Ceux-là ne paieraient pas la taxe carbone! Au cœur de la campagne d'ex-Allemagne de l'Est, un petit village résiste au capitalisme énergivore et calque son fonctionnement sur le collectivisme, écologie en prime. Communauté new age, secte à l'ancienne ou invention d'un nouveau mode de vie ? Un reportage de Prune Antoine et Chiara Dazi.

8.- Leipzig, Allemagne. Echos de l'histoire, vingt ans après

Que faisiez-vous au moment de la chute du Mur? Que pensez-vous de la réunification de l'Allemagne? Vingt ans plus tard, réponses d'habitants et de visiteurs de Leipzig. La deuxième ville de l'ex-Allemagne de l'Est a plutôt bien réussi sa reconversion. Elle regagne même des habitants, fait exceptionnel dans les landers de l'Est, même si les disparités sociales entre les «deux Allemagnes» demeurent encore très fortes. Un reportage de Prune Antoine et de Chiara Dazi.

9.- Bratislava, Slovaquie: ce que veut dire être européen

Agrandissement : Illustration 9

La Slovaquie est indépendante depuis 1993. Surtout, c'est le premier des ex-pays de l'Est à avoir complètement intégré l'Europe en accédant à l'euro depuis le 1er janvier. Rencontre avec Milan Nic, l'une des figures de la «société civile», formé dans les associations, centres d'études et mouvements démocratiques et qui, comme beaucoup d'autres en Europe centrale, a misé sur l'Europe pour tourner définitivement la page du communisme.

10.- Sopron, Hongrie. C'est le pique-nique final !

Agrandissement : Illustration 10

Le Mur est tombé ici. Au bout d'un champ, sur la frontière austro-hongroise, le 19 août 1989. Ce jour-là, différents mouvements démocratiques organisent le «pique-nique paneuropéen». Un événement festif où se retrouvent des milliers de personnes. Et la frontière de barbelés tombe durant quelques heures: des centaines d'Allemands de l'Est passent à l'Ouest dans une ambiance bon enfant sous le regard amusé des policiers hongrois. Diaporama (cliquez sur la photo) sur cette journée du 19 août et reportage à Sopron.

11.- Budapest, Hongrie. Le cauchemar xénophobe et antisémite

Plus de 500.000 juifs hongrois ont été exter- minés par les nazis. Après quarante années de chape de plomb communiste, la Hongrie voit resurgir un ultranationalisme xénophobe et antisémite. Le parti Jobbik a fait 15% des voix lors des élections européennes de juin. Il dispose d'une milice organisée, qui défile en uniforme et fait la police, la Garde hongroise. Interdite par un tribunal en juillet, elle vient de se reconstituer. A la grande inquiétude de la petite communauté juive de Budapest et de la classe politique.

12.- Timisoara, Roumanie. Business d'abord, le passé attendra

Agrandissement : Illustration 12

Ici, Continental embauche à tout va: 189 euros par mois sur les chaînes de montage de son usine de Timisoara. Des entreprises ne cessent d'arriver. Les terrains manquent. C'est de cette ville qu'est partie la révolution de 1989 qui a mis à bas la dictature Ceausescu. Mais elle n'a plus le temps ni l'envie de s'interroger sur les mystères persistants de ces journées, sur les reconversions spectaculaires d'anciens cadres du régime. En plein boom économique, Timisoara est aujourd'hui l'une des villes les plus riches de Roumanie.

13. Tchiflitsi, Bulgarie. Paysans oubliés

Dernière étape de notre voyage en treize reportages le long de l'ancien rideau de fer. Au nord de la Bulgarie, à l'écart de la riche plaine du Danube, quelques agriculteurs survivent dans une économie de débrouille. Etat corrompu ou absent, jeunes fuyant les villages, ici un monde se meurt doucement. Quant à l'Union européenne et à la politique agricole commune, «on ne voit ça qu'à la télé», dit un paysan. Rencontre avec un fermier privé, Georguiev Milko Tsankov.