Il n’y a pas que la vie qui soit un songe. La mort aussi. Ce dont nous fait récit Pedro Paramo de Juan Rulfo, - que Folio vient de publier dans la nouvelle traduction de Gabriel Iaculli, qui succède à l’initiale de Roger Lescot, pour le volume de la collection « La Croix du Sud » que dirigeait Roger Caillois.

Juan Preciado, le narrateur, retourne à Comala, où il est né. Il part à la découverte de son père, Pedro Paramo. Pour tenir la promesse faite à sa mère mourante, Dolorès Preciado. Avec une injonction précise : « L’oubli dans lequel il nous a laissés, fais-le-lui payer cher, mon enfant ».

Mais, sur ce « cuir de vache racorni », la vengeance à l’œil crevé n’est qu’une illusion, comme le reste : « Ce village est plein d’échos. Ils semblent avoir été reclus aux creux des murs ou sous les pierres. Quand on marche, on a l’impression qu’ils vous emboîtent le pas. On entend des craquements. Des rires. Des rires très anciens, comme lassés de rire. Des voix usées d’avoir trop servi. On entend tout ça. Je crois qu’un jour viendra où ces bruits s’éteindront ».

Dès la première rencontre qu’il fait, avec le muletier qui lui indique le chemin de Comala, et l’accompagne avant de disparaître en se disant lui aussi fils de Pedro Paramo, un des nombreux autres fils, Juan Preciado franchit le cercle magique. Aucune vie qui ne soit absente entre ces murs. Et aucune mort qui ne vous accueille sous son toit, qui ne vous parle et ne vous réchauffe du froid de la nuit. Et puis, d’ailleurs, « ça fait des années qu’il est mort, Pedro Paramo ».

Il n’y a plus alors qu’à se laisser guider. Suivre les apparitions. Ecouter toutes ces mémoires murmurantes, hésitantes, envoûtantes : elles racontent l’oubli impossible du temps vécu, malgré ce qui n’est plus… Dans un village désormais vide comme une empreinte. Elles ressassent une histoire, la même histoire déjà ancienne, de chair et d’os brisés…

.

Là-bas, les femmes incarnent les rêves. C’est ainsi qu’elles traversent la réalité féroce des hommes qu’elles ont mis au monde. Là-bas, les femmes tissent de leurs rêves le recommencement des jours. Mais elles ne peuvent rien contre cette fièvre qui pousse à chevaucher les hommes diaboliques, tant que les terres n’ont pas de rivage et qu’ils voient le ciel… « Je suis là, étendue sur le dos, et je songe à ce temps-là pour oublier ma solitude…/…Je songe à la maison où mûrissaient les citrons. Au vent de février qui cassait les tiges des fougères avant qu’on ne les eût laissées se dessécher. Au citrons mûrs dont l’odeur emplissait la vieille cour ».

.

Là-bas, c’est la terre mexicaine, terriblement terrestre, toujours à conquérir contre elle-même. Un espace illimité, où surgit l’inconnu, où l’incroyable vous répond … Une terre où règnent la vaste plaine et les nuages, le vent et les pierres… Une terre sans pitié pour quiconque y passe et se perd ; qui exige et dévore comme les Dieux d’autrefois…

.

Les humains, vivants ou morts, là-bas, ne sont qu’un élément naturel de plus. De trop, peut-être. Un de ces tremblements du merveilleux maléfique au détour d’un chemin. Des métamorphoses que s’échangent la terre sèche et les nuages de pluie. Il y a le vivant impur, douloureux et sa mort indestructible. Il y a des personnages solitaires. Des personnages souverains dans la malédiction de leurs noms. Et qui vibrent encore de la chair des amours qui les ont terrassées.

.

Mais Comala, au fond c’est le livre, ce n’est que livre. Un corps, un monde de papier, fantomatique et immémorial. Par-delà les viandes pourries, la vermine, et toute la poussière funèbres des ossements. Et la parole tourne, avec les ombres, comme fait le vent venu des montagnes ; elle passe d’une voix à l’autre, et les mots, dans leur nudité brusque, ressuscitent les morts. Mais ce qui revit reste « poisseux d’infortune ». Les évocations, avec ces souffles qui s’approchent et se déchirent, irréconciliables, ne viennent que pour disparaître. Pour revivre leur disparition. Car le langage est le seul monde où sont les morts à jamais présents.

.

Pedro Paramo, son histoire est celle d’un homme qui ne sera plus, mort pour de vrai. Le grand propriétaire foncier d’un temps féodal en train de s’écrouler… Enseveli par le cours de l’Histoire autant que par son propre drame… Le patriarche, insolent et brutal, se vouant à la fureur de ses désirs, que poignarde Abundio Martinez, ivre et miséreux, un des ses fils, le muletier du début, puisque tout lui appartenait, les femmes, la terre et les démons: « J’avale de la salive écumante »… Et son amour pour Susana San Juan, demi-folle, sa dernière épouse… « Quel était le monde de Susana San Juan ? voilà l’une des choses que Pedro Paramo n’a jamais pu savoir…//… Il ne restait que lui, seul, pareil à un tronc dur qui commence à s’effriter de l’intérieur ».

.

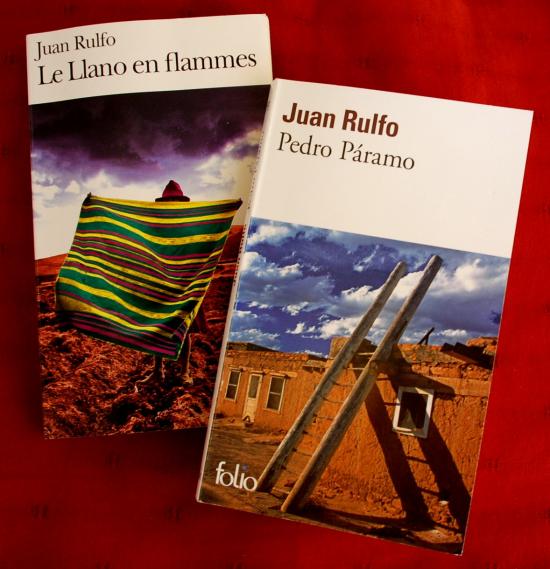

Juan Rulfo, avec ce seul petit livre d’à peine 200 pages, excepté le recueil de nouvelles : Le Llano en flammes, publié deux ans auparavant (1953), a donné un « classique » à la littérature sud américaine de langue espagnole, salué comme tel par Borgès ou Garcia Marquez, et même à la littérature tout court. Pedro Paramo : absolu comme une pierre de sang… Comparable peut-être à rien d’autre que la « Sylvie » de Gérard de Nerval. Abîme émotionnel. Condensation fantastique du réel où l’amour impossible fait la folie des hommes et brouille les témoignages du temps.

Après quoi, écrivain à la renommée désormais mondiale, Juan Rulfo passe à autre chose. Patrice Beray me conte qu’à ses visiteurs, qui ne cessaient de l’interroger sur la poursuite de son œuvre, Juan Rulfo ne démentait pas, il disait y travailler… Tant il faut que la réalité ait une fiction ! ensuite, Juan Rulfo s’occupe de télévision, de cinéma, surtout de photographie. Il mène une carrière au Bureau des affaires indiennes. Et il meurt à Mexico le 8 juin 1986.

.

Né en 1917, dans une région parmi les plus pauvres de la côte Pacifique du Mexique, le Jalisco, son enfance est marquée par l’assassinat de son père et de ses oncles, lors de la révolte des « Cristeros » (bandes armées de paysans fanatiques et affamés, en guerre contre le gouvernement), l’épisode « matriciel » de son œuvre.

.

« Le ciel peut tout à coup faire gronder le tonnerre, tomber la pluie ou arriver le printemps. Là-bas, mon enfant, tu t’habitueras à ces brusqueries ».

.

Kairos

.

Juan Rulfo, Petro Paramo, Folio, 183 p., 6 €