Dans les grandes largeurs, c’est comme ça, on se fait avoir. Par la vie. Par le monde. Sans parler des petites longueurs. Essoufflant, les petites longueurs.

Il avait l’apparence du parfait comptable quelconque. Et il l’était, parfait, ce comptable. La preuve : il détourne dix ans de salaires, dans la caisse de l’Electro-Câble, une entreprise qui se félicitait de l’employer !

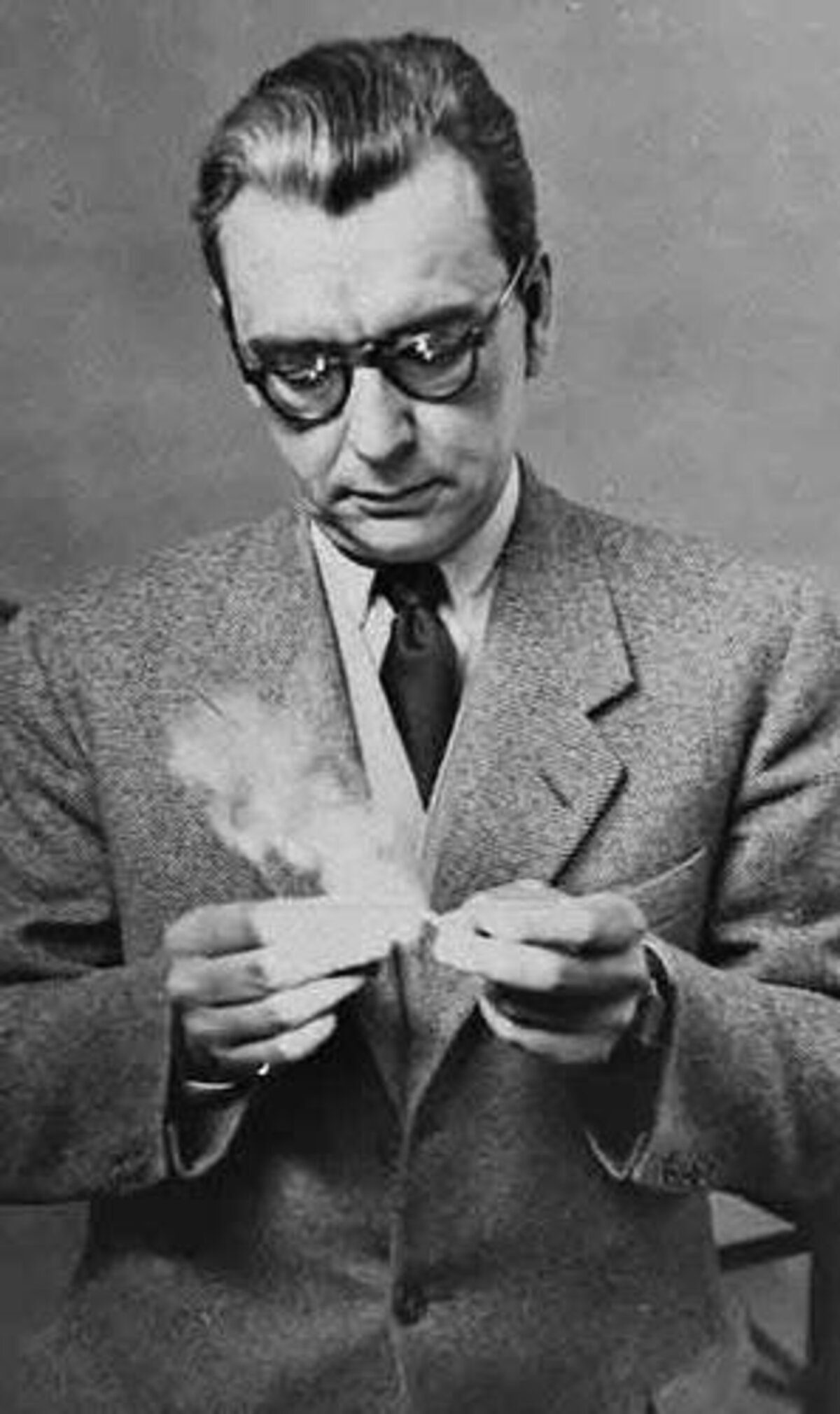

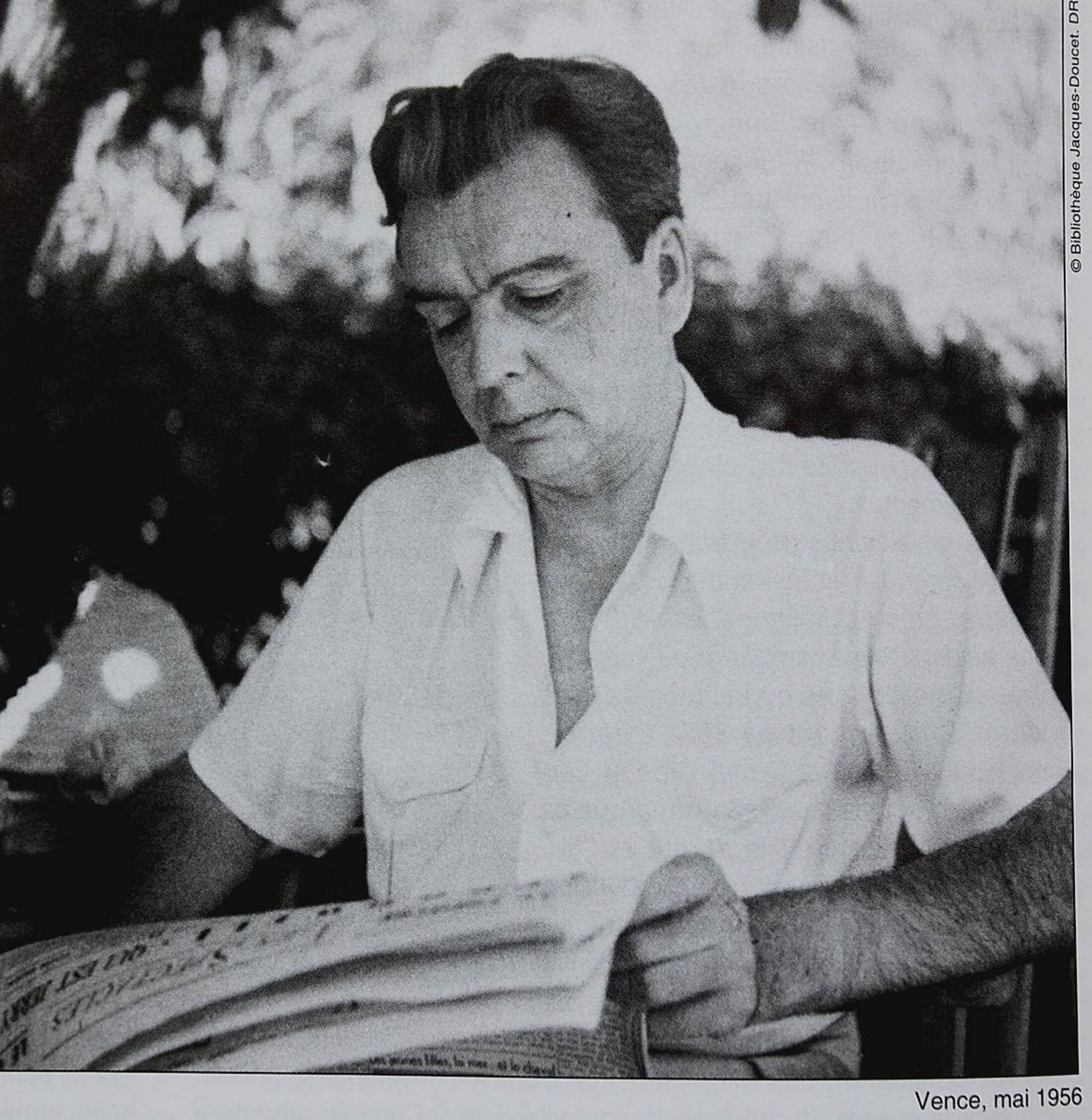

Avec des cheveux lissés, de lourdes lunettes, une tendance contrariante à forcir, enserré dans des costumes stricts et souvent à bout de trame, à son bras une femme plus grande que lui, Raymond Barthelmess aurait dû s’appeler « Feuilleaubois » et prit ensuite un nom d’emprunt, pourquoi pas Henri Calet ? sous lequel il mena cette existence des plus hasardées. Toute une vie de maldonne. Une vie la plus emberlificotée qui soit.

.

Car il n’y a, ici-bas, à peu près rien d’ordinaire. D’allure, il était passe-partout, et il sera effectivement passé partout : par le pire tout spécialement. Un poète, Paul-Jean Toulet, avait prévenu de « prendre garde à la douceur des choses », en Arles, où sont les Alyscamps… Mais c’est valable pour ainsi dire sous tous les cieux.

.

Un jour, il aborde déjà la cinquantaine, il assiste, au coin de la rue Mouton-Duvernet, à un attroupement. C’est un gamin, il s’est fait prendre à voler une ceinture ; et parmi la foule, à l’exception d’un ouvrier réservé sur l’appel à la police, les volontaires de l’ordre public entrainent leur proie vers le commissariat. Il n’a pas oublié : « Moi aussi, j’ai volé, étant jeune : un sabot à la devanture de L’Economie ménagère. Mais tout le monde n’a pas la veine de faire sa prison avant sa naissance. » Précision : à l’époque, un sabot c’est une grosse toupie.

.

Avoir commencé par la « case-prison », sur le grand jeu de l’oie qui fait marcher à son pas, si ça n’empêche pas d’y retourner à l’occasion, faut se méfier d’un mauvais pli de naissance, ça apprend au moins à se débrouiller avec trois fois rien, un petit bout de ciel, des nuages, l’air du temps… Et d’abord à se dépêtrer d’une généalogie tout aussi mal imitée que la monnaie qui se traficotait dans le milieu familial… Né de parents français, il reçoit au passage la nationalité belge, celle d’un père putatif, Louis Barthelmess, et le « blaze » dans la même pochette surprise. Puisque le géniteur, pour échapper à l’incorporation, s’est fait la belle ; et la mère n’est pas divorcée du Louis Barthelmess, un « communiste libertaire », qui rejoindra quelques années plus tard une colonie utopique, au Brésil…

.

Lui aussi, à son heure, il ira, contraint et forcé, sort et essor du comptable indélicat, faire un détour en Amérique du sud. C’est là qu’il deviendra « Henri Calet »… Là que la vie, à son habitude, se montrera si riche d’infortunes.

.

Sûr, il en verra du pays, des pays. Le plus souvent à fond de cale. Sans billet ni bagages ; ou lesté d’un sac d’embûches et d’embrouilles. Quand, revenu des diables vauvert et devenu écrivain, rangé des barrières et des ruisseaux, invité d’un congrès, en wagon-lit de l’Agence Cook et hôtellerie de concert, il visite l’Italie, «à la paresseuse» précise-t-il, comme on dirait d’une position lascive, il conclut : « L’Italie m’avait fatigué. Et puis elle ne m’allait pas bien, elle n’était pas taillée pour moi, elle avait trop d’ampleur, comme mon veston. J’ai terminé le trajet en troisième classe. »

.

Mais donc, il démarre, et tout de guingois, au rez-de-chaussée d’un misérable hôtel, rue Julien-Lacroix, quartier de Ménilmontant. D’un côté maman Anne, « fourcheteuse » à domicile de son état ; de l’autre, papa Théodore, le Feuilleaubois, fondateur du « syndicat des irréguliers et des hommes de peine », surtout impénitent passeur de pièces fraudées.

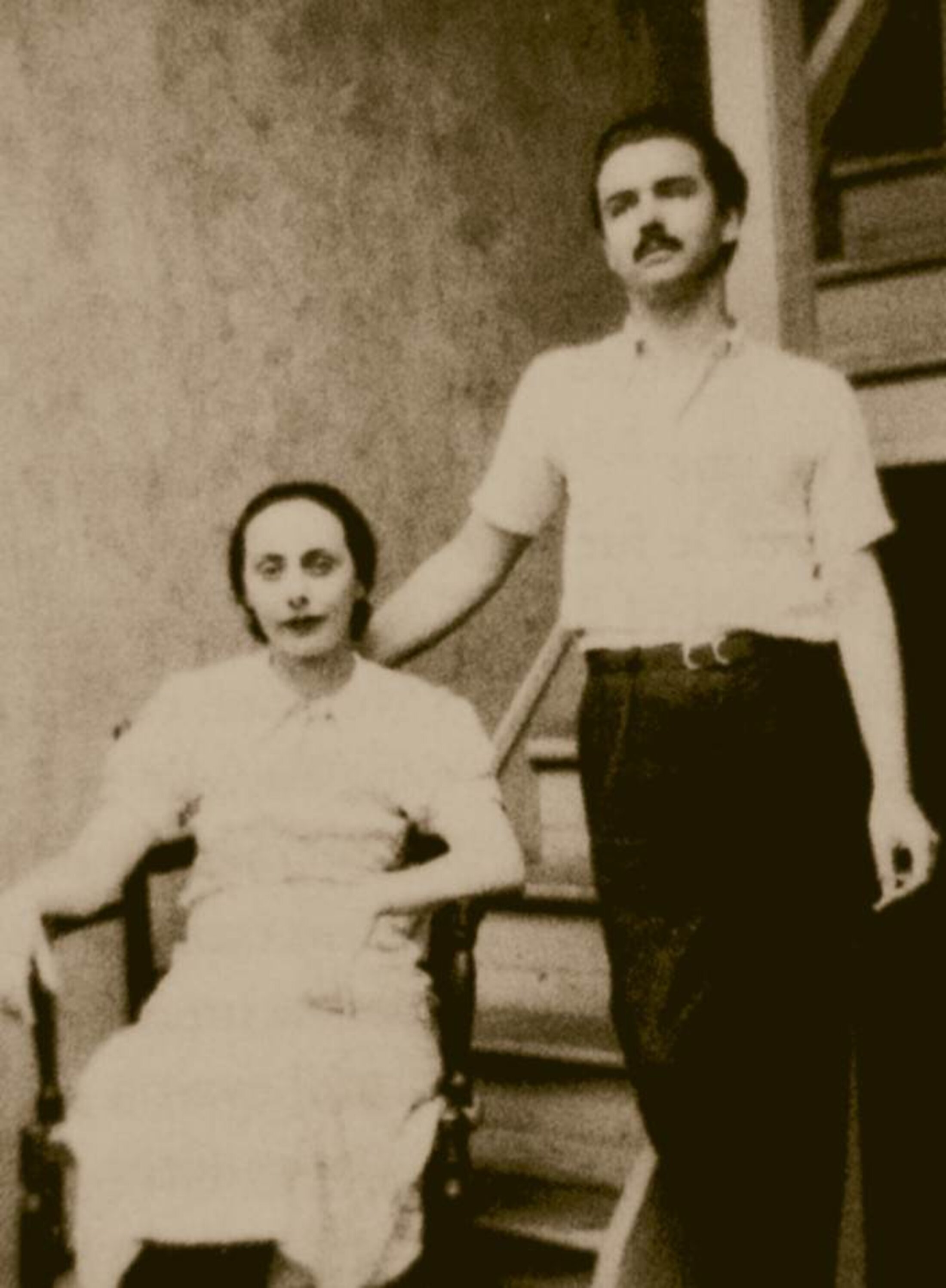

Agrandissement : Illustration 3

On court d’une piaule l’autre, de la Villette à la Plaine Grenelle, à la sauvette, à la sauve qui peut, pour atterrir enfin aux Ternes. Il a 5 ans, c’est le 30 rue des Acacias. Il y débarque au sens propre : Paris, en cet hiver 1910, est victime d’inondations… La rue des Acacias, c’est l’épisode heureux de l’enfance inoubliable :

« Je n’allais pas à l’école - mon père tenait à m’instruire par lui-même - on me laissait la bride sur le cou, je n’avais peur de rien, on ne m’avait pas encore parlé du Bon Dieu. »

.

« Mon père réalisait quelques affaires : majoration de factures, grattage d’écritures… dont le produit venait s’ajouter au salaire du garage. En outre, il avait initié ma mère à la fabrication de la fausse monnaie, ce qui nous procurait des ressources complémentaires, et nous dédommageait des périodes de morte-saison dans la fourchette. »

.

En plus, de temps en temps, une virée à Romainville, voir les anarchistes… Et pourtant, dans ce garage de tous les rêves, rue des Acacias, avec sur soi le fabuleux portefeuille à multiples poches qu’offre le Bar de l’Avenir à ses meilleurs clients, « m’étant approché trop près du bel aéroplane », il culbute et choit au fond d’une fosse ! Approcher de trop près un bel aéroplane, folie ! On ne doit pas. Il y a une histoire de l’antiquité qui le raconte… le dénommé Icare. Ce n’est pas à la portée de tous. La vie c’est casse-gueule et gueules cassées. Mais rien ne vaut l’expérience directe, l’apprentissage sur le tas, et le plutôt possible… Le vrai métier qui rentre, le seul qui dure, jamais de chômage… Le bel aéroplane, il tient forcément du mirage…

.

Ce KO précoce prépare à merveille à la suite vertigineuse des événements qui s’appelle la guerre de14… Celle, mon colon, que tout le monde voulait faire, sauf Théodore Feuilleauvent. Qui en abandonne le foyer conjugal, en galante compagnie, celle d’Ida, la fille d’Anne. Il pousse l’avantage jusqu’à la conception d’un fils, demi-frère de Raymond du même coup son oncle ! Virevoltante famille, qui ne s’épargne jamais rien.

.

Du fait de la conjecture, tant privée que mondiale, c’est obligé, on déménage. Adieu l’entresol de Levallois-Perret ! Anne, tantôt plumassière, tantôt cartomancienne, certaines fois on se demande, et Raymond, à présent écolier, se réfugient en Flandres, chez une tante Antoinette, à Burght.

.

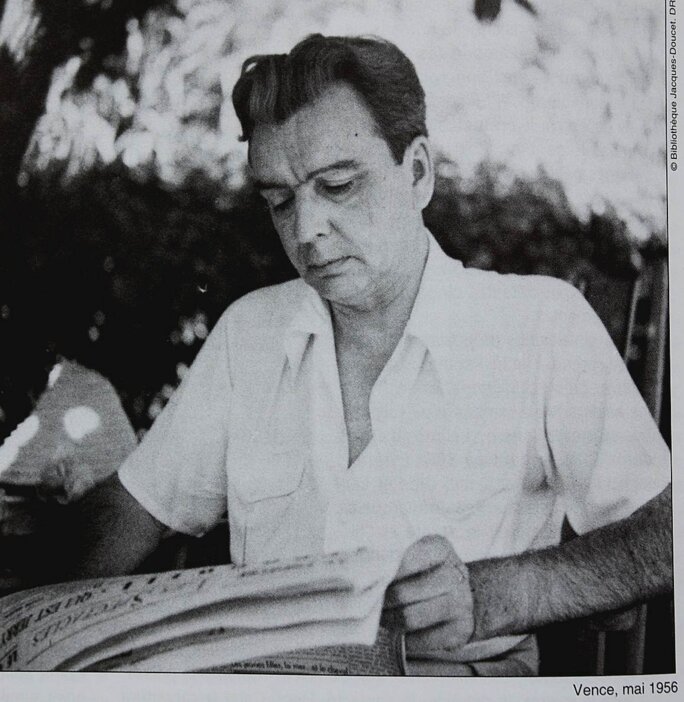

Agrandissement : Illustration 4

Tout jeune homme, il reviendra y passer des vacances : n’est-ce pas, même apocryphe, sa terre natale ? Des séjours qui lui fourniront le cadre et l’ambiance de Fièvre dans les polders, un roman publié en janvier 40, alors que la prescription judiciaire enterre le vol dans la caisse et qu’il épouse, à la Mairie du XIVeme, Marthe Klein, avec laquelle il vit depuis leur rencontre, cinq ans auparavant, jeune veuve, hongroise et juive - Henri Calet aimera souvent de belles étrangères… Mais c’est alors une autre guerre, et tout le pont branlant de la vie, le pont des gros soupirs, des sanglots et des songes, à franchir d’une catastrophe à la prochaine, quand se fait la Grande Histoire… Et entre la mauvaise herbe mortelle des deux rives, le fleuve bouillonne ; il n’est pas tranquille, pas du tout…

.

Après une série de petits métiers divertissants et peu rémunérateurs, il trouve un emploi stable. Aide-comptable, à L’Electro-Câble. Il aurait dû se méfier d’un emploi stable…

Un service militaire express, c’est de famille, 33 jours au fort de Vincennes, et il est « rayé des contrôles »…

Lors de vacances landaises, à l’été 28, il s’éprend d’une cantatrice russe mariée, Sima. Il achète en même temps sa première automobile. Amants, malencontreux amants… ils le resteront clopin-clopant. Y compris durant l’intermède uruguayen. La rupture, à l’initiative de Raymond, aura lieu à Berlin, 48 heures avant l’accession au pouvoir du parti nazi ; lui revenant à Paris, elle regagnant Moscou. Chacun ses dangers.

.

Car il s’éclipse, il sombre, le soleil estival des Landes ! Le 23 août 1930, la caisse de l’Electro-Câble pillée, Raymond prend les grandes distances. En fuite vers l’horizon maritime des contrées insaisissables. Avant, méandre par l’éternel refuge belge : il y trouve l’aide requise auprès du nouveau compagnon d’Ida, un typographe polyglotte qui a fréquenté certains gus de la bande à Bonnot, 10 ans de Guyane en récompense.

.

Il embarque au vent d’une traversée atlantique. Pour Montévidéo, où il devient Henri Calet : un faux nom, pour lui qui de toute façon ne portait pas le vrai. 7 mois, qui vaudront les 7 années de malheur d’un miroir brisé, parmi la faune et la flore des proscrits de tous les recoins du monde. Il investit ses fonds dans une libraire dédiée à la propagande anarchiste ; il voyage au volant d’une Chrysler ; il courtise une serveuse bolchévique ; il tombe étourdiment amoureux d’un Luis-Edouardo, et par la même occasion de la cocaïne! C’est dire si ça se passe bien… Si la vie bat son plein…

.

Au bout du rouleau, intoxiqué, sur le point de rendre le « couic final », en désespoir de sa propre cause, il saute à bord d’un paquebot : revoir l’Europe et ses vieux parapets ! Un mois de haute mer, c’est plus qu’il ne lui en faut, et il se consume à la folie, cette fois pour une danoise de 17 ans. Un amour raté chasse l’autre, à n’en plus finir !

.

Débarcadère Hambourg : il file à Berlin, rejoindre Sima, et s’enfoncer dans le manque de tout. « Cette affaire dans son ensemble était décousue , du commencement à la fin, de A jusqu’à Zut. » Décousue certes, et pas seulement l’affaire ! Comme dans la chanson, le pantalon aussi, le pantalon tout pareil, que si ça continue, on verra…

.

A Paris, tricard, une pension de famille ou une chambre de bonne, Puteaux ou le XIIeme, Henri Calet ne doit pas se montrer. Il se terre, Il erre. Il se débrouille. On ne sait pas comment, on ne sait pas à quoi : les courses, chevaux ou lévriers ? Les femmes ? Les voyages contrebandiers ? Les services souterrains et n’importe quelle besogne provisoire ? Toujours utile, qu’entre autres, il se met à écrire des poèmes. Forcément, dans les mauvais parages, on croise des artistes, on lie ce genre de connaissances, des écrivains…

.

Tant pis, il risque, il s’installe impasse du Rouet, sur l’avenue de Chatillon (aujourd’hui Jean Moulin), à une coudée du métro Alésia. Il persévère dans les jeux d’écriture, mais cette fois licites : il entreprend un roman, La Belle lurette. Il vient aussi de débuter sa liaison avec Marthe. Le vrai grand large, enfin ? En tout cas une voie de bifurcation, un chemin de rigole vers un ailleurs.

.

C’est la marche à ne pas louper. Par l’entremise de Michel Matveev (Les Traqués, Gallimard, 1933), un ami de ces années vachardes, le manuscrit parvient entre les mains de ce qu’il y a de mieux : Jean Paulhan. Et ainsi, quand son auteur se cache, sous le label Gallimard, La Belle lurette paraît en pleine lumière. Coup d’essai, coup de maître. Joli succès critique: Gide, Larbaud, Max Jacob, Pascal Pia (une amitié décisive) salueront l’ouvrage. Il y a bien l’extrême droite, que choque la « pourriture sociale » qui se déverse au fil de pages au réalisme vénéneux…

.

Car c’est la vie démaquillée, en gros plans, la vie qui tire au cœur, dans tous les sens du terme. On voit la misère noire sous les ongles et au col de chemise, quand il y en a une… Quelques mèches de l’enfance dépassent :

.

« Au petit jour, à la cloche de bois silencieuse, un jour nous avons quitté l’impasse. Les paquets furent chargés sur une voiture à bras ; comme nous n’avions que peu de cliques et de claques, maman et moi nous assîmes dessus. Mon père s’est attelé dans les brancards. »Hue Cocotte ! » ai-je crié. Il a galopé de Belleville à Grenelle. A travers Paris. En pleine belle lurette. Et nous avons ri pendant tout le voyage. »

.

Une éducation sentimentale qui ne languit pas sur les bottes rouges de Madame Arnoux :

.

« Après ces amusettes, elles s’étendirent sur le lit, dans le sens de la largeur, pieds au sol et mains jointes derrière le chignon lourd. […] C’est là que mon argent était parti. Mes pensées allaient de cette énorme tirelire au gentil oiseau perdu de la petite Germaine. »

.

Et le dénouement :

.

« Il a dit, au moins cent fois : « Vache de temps ! » et : « Temps de chien ! » parce que la vache du temps nous pissait sur la figure et le chien nous mordillait partout. »

.

Même si le roman suivant, Le Mérinos (1937), est accueilli fraîchement, « dézingué » en règle par le critique de « L’Humanité » Paul Nizan ; si Fièvre des polders arrive impromptu, en pleine « Drôle de guerre », - Henri Calet s’appareille maintenant à la littérature. Il a une route à faire. Du vagabondage sans doute encore et toujours, mais il a une destination, des haltes, des palmeraies… Il a trouvé enfin une identité véritable : écrivain. Le « mentir-vrai », c’est la vie, sa vie même…

.

Grâce à jean Paulhan, il se glisse, il glisse vers des travaux comme celui de correcteur au journal « La Lumière ». Il débute à la radio. Le « Front popu », l’aide à l’Espagne républicaine, aux réfugiés (une condition qu’il connaît sur le bout du cœur et sous les godasses), et le précipice : la mobilisation, et la castagne, et la débâcle, et le Maréchal Pétain. Avec sa compagnie de mitrailleurs (!), à Coulanges-sur-Yonne, le 15 juin 40, il est fait aux pattes. Ne lui manquera pas cette expérience parmi les plus fâcheuses : prisonnier de guerre…

.

Alors, air connu, qu’il fredonne toujours un peu : il s’évade. Non par héroïsme patriotique, mais c’est sa destinée, à Henri Calet, que la poudre d’escampette ; son mode de vie, de survie.

.

Ne s’attarde pas dans Paname occupée, il passe en zone sud. Lyon, où Pascal Pia l’accueille. Et Tarbes, où il se fixe : où il embauche, statisticien à la Compagnie générale d’électro-céramique, dite la Céramique, puis directeur, ce qui le réjouit peu ! En 43, à Andance, Ardèche, il écrit Le Bouquet, publié en mai 45, les mésaventures d’un simple soldat, Adrien Gaydamour, qui sont les siennes, narrées de manière passablement désabusée :

.

« Certes, l’AKP, ce n’était pas mal, comparé aux Stalags, pour sûr. Seulement, des chambres pistache ou framboise, une galerie de tableaux, des vêtements kaki, un lavoir, et même la partie de football du dimanche, cela ne remplaçait pas tout. Voilà ce que ne comprenait pas Stiffelbein. Bien que l’on n’ait pas été accoutumés à beaucoup d’indépendance, il y avait quelque changement. »

.

« J’ai écrit à Zoé. En arrière de ma vie, je ne trouvais qu’elle. Non pas que ce fût un grand amour de ma part. Mais, de la sienne, si. Et c’est de cela que j’avais besoin. Je ne me souvenais pas nettement d’elle. Sauf qu’elle avait des cheveux très blonds, un peu raides, comme de la paille. Et des jambes, longues, dures. Aussi sa façon de se tenir droite, le menton relevé. Pour le reste, je confondais avec la patronne du Paris Bar, avec Zaza : toutes trois grandes et blondes. N’était-ce pas Zaza qui avait de si belles jambes ? »

.

« J’ai marché, j’ai été partout, je voulais revoir les rues, les maisons, les places… Au Quartier Latin où je suis né, à Belleville, à Grenelle, aux Ternes où j’ai poussé, où j’avais vécu, à Montparnasse, Passy, Auteuil, Vaugirard, Etoile, Champs-Elysées, Montmartre… en banlieue, à Puteaux, à Meudon… Je retombais dans mon ornière. Les pavés et les pierres n’avaient pas changé, mais l’air et la vie n’étaient plus les mêmes. Partout, je retrouvais la marque de mon talon sur les trottoirs. Petite joie. »

.

A la libération, rejoignant l’équipe de Combat, où officient Albert Camus, qui apprécie l’écrivain, et Pascal Pia, le fidèle des fidèles, il s’engage dans ce qui sera dès lors son activité nourricière principale : le journalisme, les reportages. Et nombre de ses articles, notamment ceux repris dans le volume Contre l’oubli, le démarquent aussitôt. Il se lie avec Jean Dubuffet et Francis Ponge (« Pour faire comme tout le monde, Calet sucrait son café (et d’abord pour l’avaler). Mais je n’en connais pas de plus noir que celui qu’il se préparait, et nous faisait boire avec lui. De plus dangereux pour le cœur. De plus éloigné de la tisane. Nous en connaissons, d’autres que lui, qui nous préparent une boisson pour la nausée. Il en est de fort utiles, de merveilleusement écœurantes. Lui, ce n’était pas son genre. Rien qu’une tasse de café. Brève.»), des amitiés indéfectibles…

.

Henri Calet ne connaîtra pas la cassure, le purgatoire… les limbes où végèteront d’aucuns des écrivains soupçonnés ou convaincus de Collaboration. Pour une fois, il n’est pas un élément douteux. Il entre de plain pied dans la carrière. A sa place. Sur le côté, derrière, comme sur une photo de la rédaction de Combat, où on le distingue à peine.

.

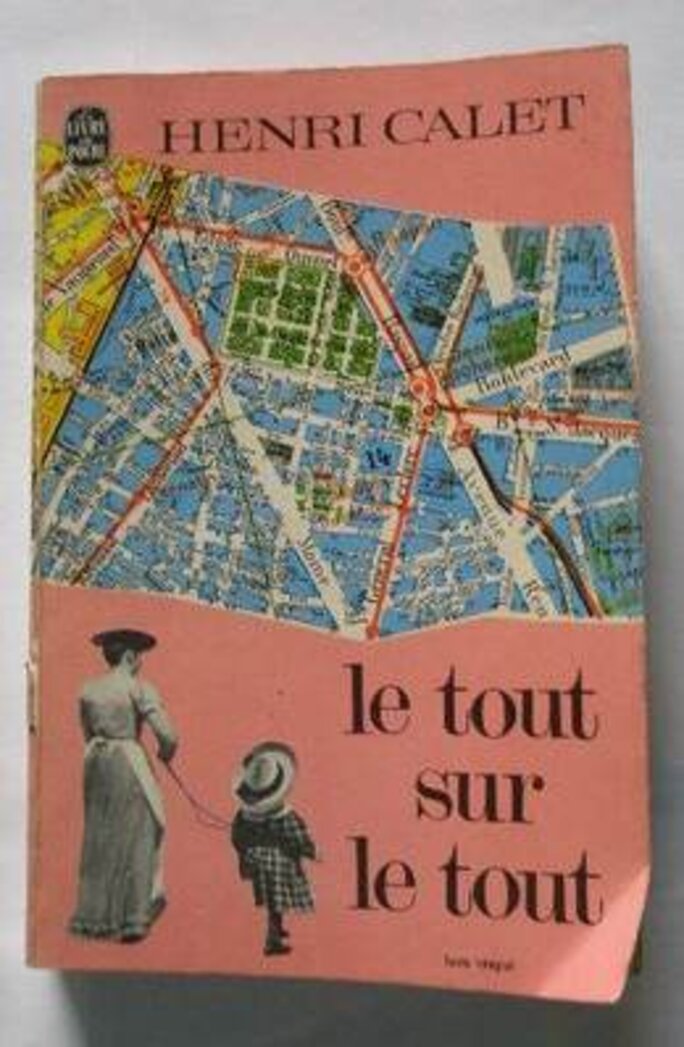

A part quoi, il poursuit sa vie de toujours. A l’irrégulière. De circonstances. Difficilement lucrative. Au point qu’une fois ou deux, il devra reprendre du service à la Céramique… Son talent de journaliste établi, dans la mesure où ce mot a un sens le concernant, il enchaîne les collaborations, d’où quelles se présentent : Le Parisien, Elle… Et, à l’automne 48 il publie son grand œuvre : Le Tout sur le tout. Qui rate le Goncourt. Et puis le Renaudot. Et encore le Prix de la Critique. Il récolte « in extremis » celui de la Cote d’Amour, décerné par un jury exclusivement féminin ; ce qui lui est plus qu’un lot de consolation : le pur ravissement, que des dames, rien que des dames, le couronnent…

Le Tout sur le tout, cette longue promenade, circumnavigation à partir du carrefour Alesia. Y défilent les choses, les visages, les instants, qui s’éloignent dans le lointain qu’ils sont devenus et d’où ils reviennent. Et le temps, lui-même pérégrin, le temps qui vous mord, qui vous saigne à vif… Qui vous met au rencart, lorsqu’il ne reste de la bête que les os et la mauvaise graisse… Le sacrifice pour les dieux farceurs… Le Paris d’avant le périphérique ! Paris de la maraude et des solitudes… Les trottoirs et les landes buissonnières à la belle étoile pâlichonne. Vu d’une lucarne sous les toits.

.

« Une fois au boulevard de ceinture, on est dans les grands espaces et on respire profondément ; on ne rencontre plus personne. Si j’étais amoureux, c’est dans ce désert que j’irais me cacher avec ma bonne amie. »

.

« D’ici, du huitième étage, de plus de quarante ans de hauteur, je prends tout mon passé en enfilade, sans avoir à me déranger. Je me vois telle une ombre vaguant dans un décor de carton. Pressé d’atteindre je ne sais quel but, j’ai couru, j’ai pris des chemins de traverse, je me suis égaré ; Je me sens à présent tout rafalé et courbatu ; j’ai l’âme qui traîne la jambe. »

.

« D’ailleurs, je n’ai que deux pas à faire pour me prendre à nouveau les pieds dans mon passé ; Au bout de la rue, il y a une bascule pèse-personne à tickets […] devant la boutique d’un pharmacien, dans un renfoncement. Cette bascule à cette particularité que deux ampoules électriques, l’une jaune, l’autre rouge, clignotent nuit et jour. Il y a quinze ans, ou plus, que cela dure. »

.

« Mon père a gardé son inclinaison pour les occupations saisonnières, intermédiaires, qui ne portent pas atteinte trop longtemps à sa liberté.[…] En outre, la mairie fait maintenant appel à son concours pour la mise sous enveloppes des bulletins de vote que l’on expédie au domicile des électeurs. Là encore, il fait de la bonne besogne : il met aux ordures les bulletins des partis de droite ; Il demeurera jusqu’au bout en situation de révolution permanente (à titre privée). Tout cela vient s’ajouter à sa retraite de vieux travailleurs qu’il a obtenue par je ne sais quel artifice. »

.

« J’ai vécu comme j’ai joué - fiévreusement - j’ai perdu ; j’ai procédé sans aucune méthode, j’ai misé là aussi le tout sur le tout ; jour après jour, cela finit par peser lourd […] La vie, en définitive, c’est vite fait et c’est bientôt dit. La vie, un petit mot d’une syllabe, presque un soupir. »

.

« Que l’on ne s’y trompe pas : j’aime ça (la vie), j’en suis fou. Et d’autant plus que nous n’avons rien d’autre : c’est unique, c’est exceptionnel, à profiter, comme disent les camelots ; tout se passe ici. J’ai seulement quelque mélancolie en la voyant se perdre, minute par minute. Ce sera bientôt fini. »

.

« De ce banc-là, je lorgnerai les filles à vélo au printemps, ou les gentilles vendeuses de l’Unifix, si cela m’intéresse encore, je me verrai moi-même à l’envers, tel que je suis aujourd’hui, déambulant sur l’avenue je me trouverai jeune, enviable, je m’adresserai un salut plus qu’amical, une bénédiction. […] Vieillir sur l’avenue d’Orléans, puis mourir sans douleur, comme on met simplement une lettre d’adieu à la poste, ce n’est pas demander l’impossible, après tout. »

.

C’est pourtant demander l’impossible. Ce n’est pas ce qui est prévu.

Les vrais graves ennuis viennent côté cœur. Un cœur malmené. Au propre comme au figuré. A n’en plus pouvoir de s’obnubiler de cette affaire incertaine : l’amour. A l’instar de Céline, ne pourrait-il avouer ? : « La femme est mon Dieu. La femme c’est toute ma vie. » Sa gourmandise empoisonnée… La nouvelle passion se prénomme d’Antoinette. Elle 34 ans, ils s’installent ensemble, rue Vaneau, ils décident d’avoir un enfant. Pour autant, Marthe, l’épouse, reste en périphérie, il revient de jour écrire au domicile conjugal, rue de la Sablière. Allers-retours, jalousie, chagrin. Grande fatigue pour le cœur. Et la situation se complique jusqu’au bout. Divorce avec Marthe. Naissance de Louis, clinique Tarnier où lui-même vint au monde! Le moment idéal pour découvrir que la passion soulevée par Antoinette s’étiole… puis meurt. Et qu’il se débat et souvent coule dans la gêne pécuniaire. Une immense fatigue le plaque au sol. Il faut rompre. Et plus que ça. Le roman qu’il tire de ce désastre amoureux, au plus près de la biographie, comme toujours, Monsieur Paul, sinue de l’usure à l’abîme :

.

« Tu seras sans père. Quelqu’un te dira peut-être que ton papa est dans la lune ; J’ai également été abandonné par mon père - quand il s’en est allé avec Hortense - mais plus tard que toi […] Je t’ai parlé, je te parle franchement, sans rien te cacher, d’un mort à un vivant, comme je ne pourrai le faire de vive voix[…] Je renonce mon fils, Paul ; je n’ai aucun droit sur lui ; je suis un père fortuit, contumax, de nouveau ; Je ne puis rien pour toi ; tu ne me dois que la vie, c’est-à-dire peu de chose. Ni amour ni respect ni devoirs. Nous sommes quittes. »

.

En définitive, au milieu des incertitudes, Marthe étant partie vivre à New York, il regagne ses pénates, et reprends le dessus avec Les Grandes Largeurs. Il y fait le tour des quartiers parisiens par la nostalgie, par un boulevard de ceinture champêtre où roulent tous les échos d’hier à aujourd’hui, au chien et loup d’un crépuscule :

.

« Je penche la tête au dehors, le vent me dépeigne, les émanations d’essence me donnent le vertige. Se rappelle-t-on des autobus à impériale ? Les lambrequins du toit étaient dentelés. »

.

« Je ne sais pourquoi je repense souvent à un après-midi du mois d’août 1948. Il y a des jours qui vous restent sur le cœur, ils sont trop lourds. Je ne sais pas non plus ce qui m’avait conduit aux alentours du Trocadéro. Il faisait très chaud. J’étais amoureux, de nouveau. Cela me semble bien loin ; c’est presque de l’ancien temps, tout ensoleillé. »

.

« Au faite d’une maison voisine, on avait érigé une statue en zinc de Vercingétorix, ou du moins ce guerrier moustachu lui ressemblait fort. Elle me paraissait immense ; j’en avais très peur. C’est là que se trouvaient les bureaux des pneumatiques Le Gaulois. »

.

« Des souvenirs personnels, en poudre, en grains, des fragments d’Histoire de France, des fraises des bois… voilà ce qu’on récolte en flânant à l’aventure dans Paris ; en outre , si l’on fait attention vraiment, on perçoit à chaque pas la pulsation d’un grand cœur, sous sa semelle. »

.

Dans Un grand voyage, que Gallimard, avec qui les bisbilles financières ajoutent, sort en décembre 52, il met sur la table ses cartes les plus secrètes, et ce n’est pas un carré d’as, ni aucun atout, un roi, une reine. C’est un jeu biseauté, le bonneteau des tristes compères, du trèfle sur des nèfles ; il se raconte sous l’angle de la déchéance… Comment les choses tournent encore plus mal…

.

Mais il y a le cœur pour de bon, le cœur pour de vrai. Il se fissure. Le cœur touché à mort. Le cœur flétrit. C’est sur la peau de mon cœur qu’on trouvera mes rides, à la dernière page de Peau d’ours, avant le fameux : « Ne me secouez pas. Je suis plein de larmes », les notes, sous forme de journal, préparant le prochain roman, la suite de Monsieur Paul.

.

Le cœur, la pompe, la mécanique, qui défaille, qui déraille, qui tenaille. Dans le vif du sujet. Alors que, concurremment, sa mère lâche la rampe ; que Christiane Martin du Gard, nouvel amour, entre dans sa vie, sans qu’il décroche des précédentes, Antoinette, la mère du petit Louis, vengeresse, et Marthe, en embuscade, qui espère. Et Théodore renversé sur la chaussée par un camion.

.

Et que de peu, ce peu de toute une vie, Les Deux bouts manque le prix Albert Londres 53. Une enquête sur ceux qui n’arrivent pas à les joindre. Des portraits « nature », des petites histoires ordinaires, où il exprime non une compassion, mais une complicité avec les dénuements. Il excelle à ce style tout en tonalités élégiaques. Il cisèle et frôle les vils et coupants métaux. Il polit la rouille d’objets récupérés mal en point. Il enchante les désenchantements. Henri Calet continue Verlaine, continue Nerval.

.

Quand par exemple Céline, dont l’univers n’est pas à bien des égards sans coïcidences, tonitrue et tympanise, secoue, débite les carcasses, et gratte en chien féroce des Enfers, - Henri Calet, pour sa part, évoque, pianote, ajuste ; Henri Calet garde le vivace du graffiti sous la lèpre des murs. Il y a le noyau infracassable de l’atome humain qu’il ne voue pas tout à fait au néant. Le vain rêve des mots, quoi qu’il en soit.

.

Et puis les alertes, et puis les crises, désormais invalidantes. Et puis, la douleur, de plus en plus térébrante. Il quitte Paris. Il gagne des ombrages aérés. A Vence, il cherche la belle saison, même si c’est comme trop tard. Au fond, il n’aura eu qu’à suivre la Nationale 7. Une balade parisienne de plus, jusqu’à la mer en quelque sorte… le plus lointain des faubourgs.

.

Et attendre là, les larmes au pied, l’aube, la dernière, le 14 juillet de l’année 1956, pour qu’il soit bien que tout finisse. Que les « bottes de glace » montent jusque là, le cœur (« Je n’ai pas de poussées congestives ni de varices ni de bourdonnements d’oreilles. Pas encore… Mais les bottes de glace, je les ai, et aussi une foule de misères. Ah ! si j’avais pris à temps les Gouttes Toulousaines ! Il est trop tard). Le dernier coup de froid, et en plein été. En plein cœur à cœur de l’été.

Imaginons, il se sera « découvert », fraîcheur de la nuit, entre les bras de Christiane Martin du Gard… De même qu’il advint à René Descartes une pneumonie, à cause des entretiens matutinaux particuliers que lui imposait Christine de Suède. Jouer, une fois pour toutes, une fois encore, « le tout sur le tout », c’était sa méthode. Sans grand discours.

.

Kairos.

Les ouvrages d’Henri Calet sont à peu près tous disponibles en format de poche chez :

.

Gallimard, collection « L’imaginaire » :

.

La Belle lurette ; Le Bouquet ; Le Tout sur le tout ; Monsieur Paul ; Les Grandes Largeurs ; Peau d’ours.

Grasset, collection « Les Cahiers Rouges » :

.

Le Croquant indiscret ; Contre l’oubli

.

« Le Dilettante » œuvre pour la publication notamment d’inédits ou de titres « oubliés » :

.

Le Mérinos ; Un grand voyage ; L’Italie à la paresseuse ; Poussières de la route ; Jeunesses ; Correspondance avec André Guérin.

.

« Le Passeur » a republié Fièvre des polders en 1997.

.

A consulter, les revues « Le Matricule des anges » Juillet-aout 2005 et « Europe » novembre-décembre 2002.

.

Henri Calet est magnifiquement « portraituré » dans le roman de Pierre Charras, Monsieur Henri, Mercure de France, 1994.