Le 31 mars 2007, le collectif Confluence 6 occupe en grandes pompes des locaux en déshérence du 6 rue de la Madeleine à Besançon dans l'espoir de pouvoir ouvrir là un centre social et culturel autogéré.

Le collectif, c'est une quinzaine de personnes qui se sont installées en catimini dans les locaux et qui, face à la menace de voir les accès murés par la Ville, devant l'imminence de la grande déambulation organisée par ce petit groupe pour rendre visible la prise des lieux, appelle à la rescousse quelques dizaines d'étudiants qui, avec quelques unes de leurs connaissances, formeront alors, et pour quelques mois, le cercle des occupants. L'autogestion, c'est l'objectif autour duquel viendra assez vite s'organiser la réflexion autour de la vie en commun. Les promoteurs du projet d'occupation amènent avec eux ce qui en fera la face visible – des spectacles en tout genre – alors que toute une vie souterraine s'élabore autour de besoins variés qui vont de l'expression spontanée au logement sporadique. L'attrait pour le lieu devient protéiforme, parce qu'il est utilisé aussi bien par des groupes ou des collectifs plus ou moins organisés qui agissent sur la base d'affinités électives (intellectuelles, expressives) que par son dehors immédiat, un quartier réputé accueillir beaucoup de ceux qui, sans feu ni lieu, viennent y chercher un amarrage. L'occupation, de part son caractère illégal, a pu aussi signifier pour certains l'institution d'une zone de non-droit, c'est-à-dire une zone protégée du rappel à l'ordre. C'est la hantise au bout de quelques mois de la scène ouverte où l'on se shooterait au milieu de la cour. Un semblant de vie collective vient frapper à la porte qui attire toutes les ruptures de ban. La violence sociale nous éclate à la gueule et vient se loger comme une écharde dans la chair de notre petit commun.

Ce n'est pas la communauté qui vient mais une multiplicité de trajectoires individuelles, une multiplication d'isolats dressés les uns à côté des autres – qu'on a vite fait de voir dressés les uns contre les autres, tant il est peu fréquent de se dresser pour soi. L'idée de se dresser vient se placer dans l'exacte césure entre, d'une part, l'espace social de référence de chacun, ses appartenances, et de l'autre, l'espace à parcourir, le vide entre ces différents espaces appropriés. Si le lieu « tient » encore, c'est sans doute parce que la « dressitude », la danse, le plaisir à être ensemble l'emportent sur les désagréments, mais aussi parce qu'il y a une certaine image d'héroïsme à « tenir » ainsi dressés, aux aguets, éveillés. C'est dans l'organisation continuée de l'occupation que les choses se compliquent, parce qu'elle met en vis-à-vis des désirs de faire plus ou moins volatiles et un besoin de règles d'usage, au moins pour repousser toujours plus loin la menace d'expulsion. Une ligne de loyauté commence à se dessiner, séparant ceux-qui-continueront-d'en-être de ceux-qui-n'en-seraient-déjà-plus.

Tous les pôles sont interchangeables : la dynamique d'inclusion produit à la limite un excédent qu'elle ne peut intégrer, mais c'est à partir de lui que du commun peut se constituer. Si j'interdis l'apport d'alcool de l'extérieur, je fixe un seuil d'alcoolisme, mais comment trouver une mesure aux extrêmes qui soit commune ? Mon observation décode des signes extérieurs à l'ivresse avant d'imaginer des conséquences à l'ivresse, mais on peut peut-être machiner un truc pour faire sauter les barrières.

Parce que l'idée d'un lieu ouvert à tous est une utopie qui renaîtra toujours de ses cendres, ce qui nous rassure est ce qui nous rend autiste et ce qui nous risque. Il y a une vraie envie que quelque chose de nouveau se produise au bout de la répétition de nos gestes convenus. L'effervescence de l'occupation nous a restitués, un temps, comme personnes sans qualité, comme personnes de ce lieu-là. On ne dit pas « Quoi de neuf ? » mais « Quoi de six ? ». On crée notre langage commun, nos tics, nos idiotismes, on se rassure en se distinguant du dehors.

Les ateliers d'échange de savoirs promis à l'arrivée se multiplient mais ont une durée de vie très variable : si tout est possible, rien n'aboutit. Seule l'assemblée quotidienne, puis hebdomadaire, toujours ouverte aux impromptus, semble tenir la route. Cet espace de parole migre d'une salle à l'autre du bâtiment occupé. Le collectif ne peut pas élaborer des réponses communes à tous les problèmes et doit se préserver tandis que persiste une coprésence précaire de désirs multiples la plupart non assumables.

C'est l'ambivalence de la situation d'occupation, de l'enracinement d'un mouvement : la possibilité pour certains de jouir d'une opportunité pour sa carrière limite le champ des problèmes pertinents, l'accueil démultiplié et solidaire de désirs divergents risque à tous moments l'effondrement. Et pourtant le spectre des attitudes se conforte tant que ça marche. Tout le monde a peur que rien ne vienne plus passer le porche, que le vide se dilate jusqu'à laisser la place à la police. Le monde de la cuisine, véritable foyer attractif du lieu, s'autonomise un moment jusqu'à faire preuve de velléités expansionnistes. Le désir de s'auto-organiser couplé à la volonté de concurrencer le leadership devient violence quand il y a confusion de l'individuel et du collectif, soit que la réussite collective ne parvienne pas à se distinguer d'une promotion personnelle, soit que le collectif devienne prétexte aux dérives individualistes.

L'aventure continuée est au prix de la canalisation plus ou moins réussie de l'énergie qui conduit les reconversions personnelles dans la collectivité. Plutôt moins réussie que plus, mais le temps manque pour parcourir la trajectoire de chacun.

Erémiste/intendant/musicien, chômeur/administrateur/informaticien, étudiant/cuisinier/sociologue, assistant d'éducation/hôte d'accueil/professeur... : l'entrée au 6 démultiplie les rôles et complexifie les perceptions de la situation, selon l'abord privilégié d'un des multiples soi qui nous habitent. La ruse avec soi-même et avec les autres s'apprend chemin faisant. Ce qui importe, c'est la question de l'ambition du 6. Que chacun fasse ce qu'il sait faire, dans son coin ? Ou bien faire autre chose ? C'est un pari énorme : maintenir l'existence, toujours à penser, jamais naturelle, de « possibilités de créer, c'est-à-dire de fabriquer une intelligence de l'hétérogène en tant qu'hétérogène, où chaque terme est l'occasion pour l'autre d'expérimenter sa position un peu autrement » (1).

À quoi résiste-t-on, ensemble ? À la spéculation immobilière ? C'est quoi, une offre culturelle alternative ? Comment, en étant artiste, ne pas avoir un rapport marchand à l'art et aux populations ? Là où il n'est plus de pétition de principe, restent les ambitions partagées qui campent à l'horizon. C'est la ville, cette entité qui « produit le destin de l'humanité, ses promotions comme ses ségrégations, la formation de ses élites, l'avenir de l'innovation sociale, de la création dans tous les domaines » (2), qui donne ce nouvel horizon. Un horizon fragmenté par la gouvernance urbaine, qui pense l'espace dans un rapport de domination de sa valeur d'échange sur sa valeur d'usage et non comme condition de mise en mouvement des gens. Si « le 6 » a pu réellement être vécu comme un espace de liaison sociale, son avenir reste incertain, parce que la combativité politique coûte en énergie, et que l'instauration d'une communauté de travail, c'est-à-dire d'un travail en confiance, demande du temps pour apprendre. La Ville nous propose de profiler nos activités sur une ligne de programmation culturelle annuelle, et de les transformer en services à consommer quand nous pensions faire une expérience politique. Sur cette conversion le collectif achopperait car sa question c'est la coopération dans l'usage du lieu. C'est-à-dire l'invention d'un outil – ou d'une technique – certes contraignant pour l'investissement individuel mais agençant du travail collectif.

Comment est-on accueillant ? Quels sont les cadres de décision ? Comment le possible aboutit à quelque chose ? La division des tâches et/ou des compétences, est-ce que c'est ça qui fait qu'on réussit à faire ? Sur tous ces points et bien d'autres, il faudrait réussir à trancher ce qui différencie notre conception d'un centre culturel et social de celui que l'on connaît déjà.

Septembre 2007

PDF↵ P.S. : Une version antérieure de ce texte a pu bénéficier des remarques et suggestions d'Anne Querrien. Qu'elle soit remerciée. Il a été produit initialement pour le numéro 31 de la revue Multitudes, consacré à « une micropolitique de la ville : l'agir urbain », mais pas retenu.

Les citations sont de (1) Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste. Pratiques de désenvoûtement, Paris, La Découverte, 2005, p.152, et (2) Félix Guattari, « Pratiques écosophiques et restauration de la Cité subjective », Chimères, n°17, 1992, p.106.

Le renouvellement urbain qui consiste en France à rénover le logement social en y introduisant la « mixité sociale par le haut », consiste ailleurs à rénover les espaces publics et à transformer les pratiques urbaines et pas seulement l'image sociale des quartiers. Des propositions élaborées en ce sens autour de la rénovation du 6 et durant son occupation ont pu être présentées par des habitants au Conseil de Quartier, mais sont restées lettre morte. L'expérience du 6 s'est terminée en décembre 2007.

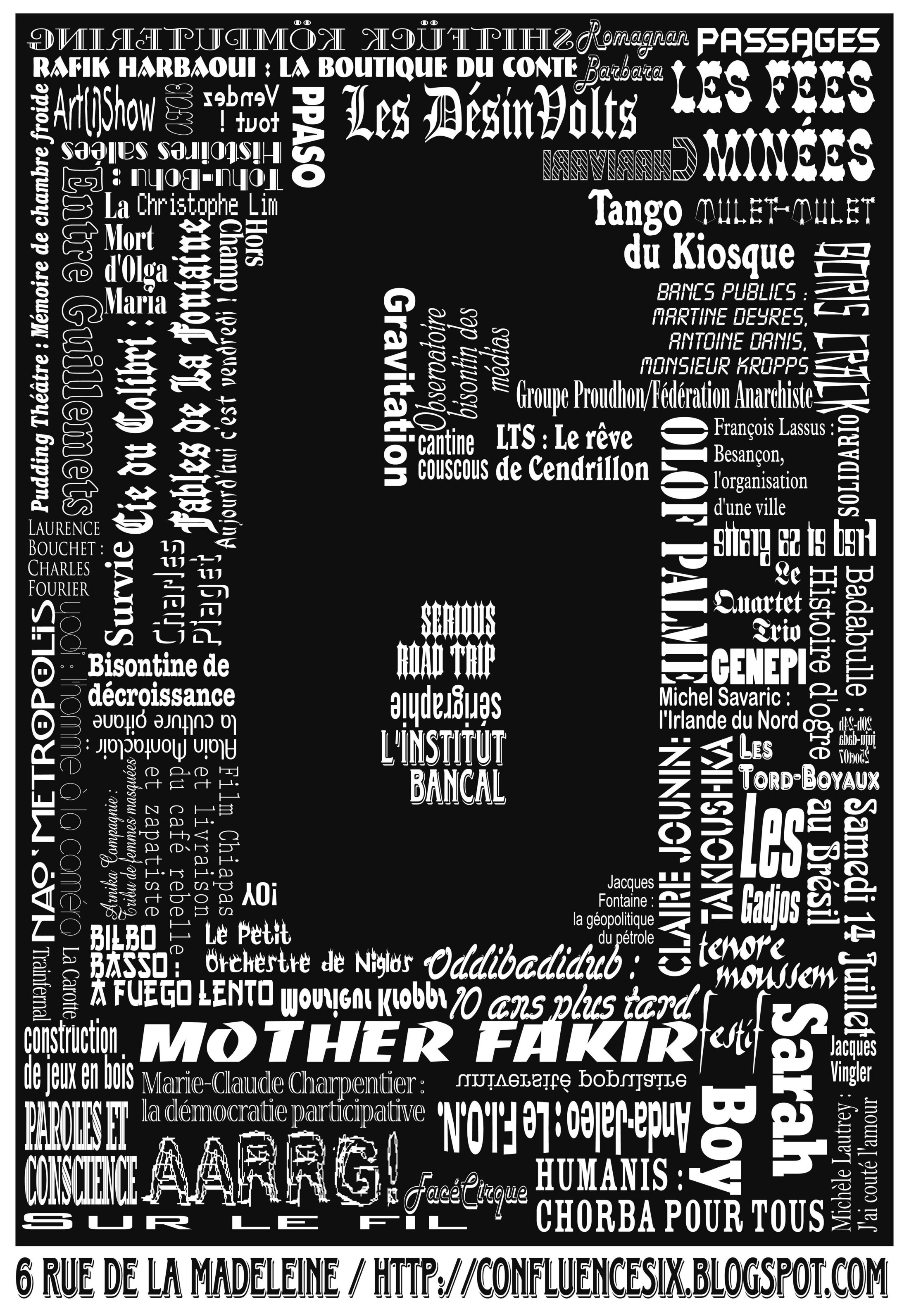

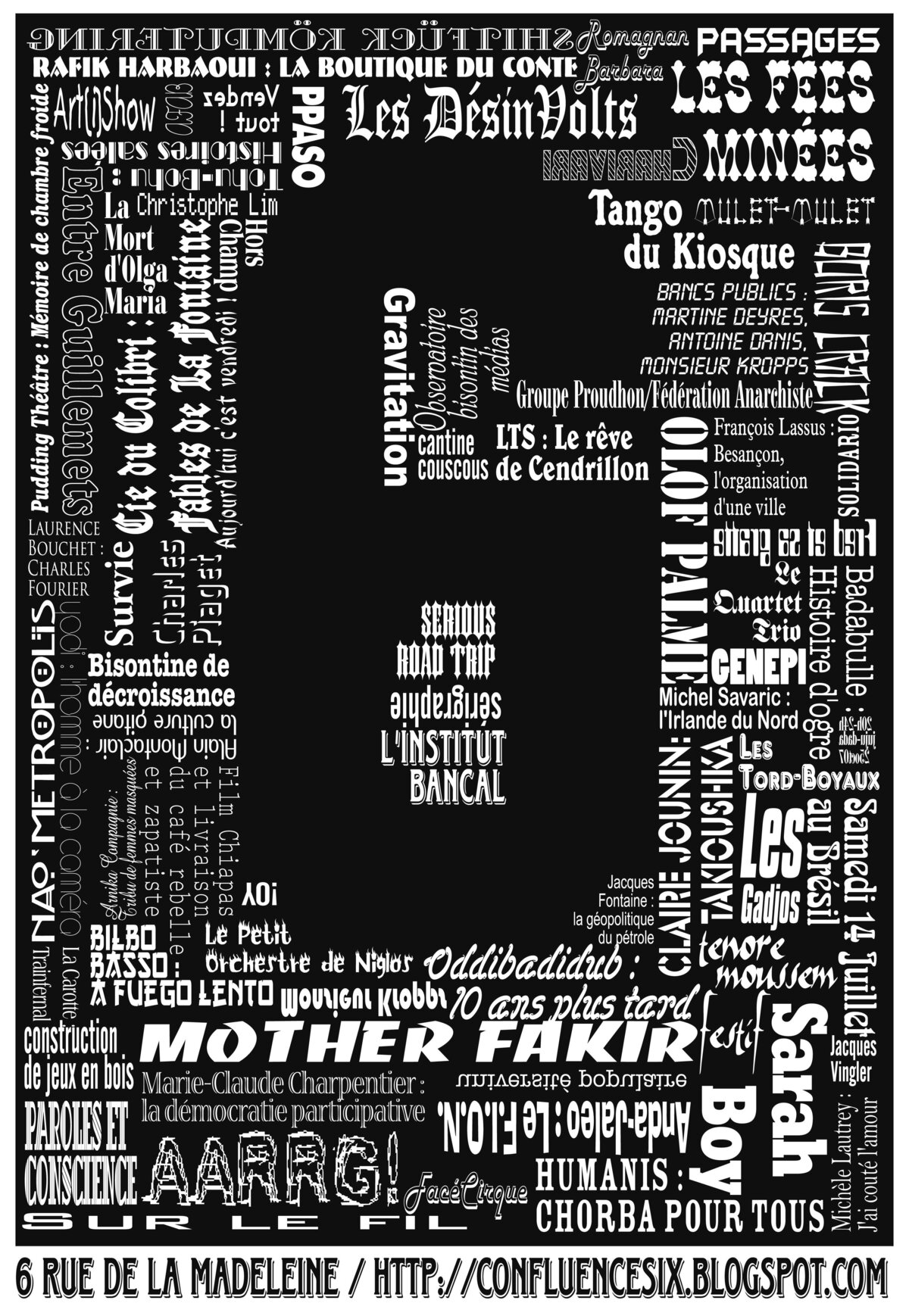

Agrandissement : Illustration 1