Alice Langlois: En Vida férrea, pude ver una tensión muy fuerte entre la antropología visual y la no ficción. ¿Cómo definiría la no ficción?

Manuel Bauer: La no ficción es ahora lo que impulsa mis películas. Me encanta la ficción, y soy editor sobre todo de ficción más que de documentales. Sin embargo, cuando consigo hacer un documental, como editor, es mucho más interesante porque tengo que escribir el guión.

Agrandissement : Illustration 1

Para mí, la no ficción no se puede clasificar como un género de ficción porque dentro de la no ficción hay muchos tipos de no ficción. Curiosamente, la no ficción que prefiero es autorreferencial, con cineastas que hablan de cosas que les ocurren en su entorno inmediato y que consiguen conectar con los demás.

La definición de no ficción me parece un poco complicada de elaborar. Existe esta vieja tradición, por ejemplo, con la de Jean Rouch en Francia, que consiste en un enfoque más antropológico de un entorno. Esto permite aprehender entornos específicos, como un antiguo lugar colonial, por ejemplo, con una cierta distancia.

Pero sobre todo, en este contexto, la no ficción es para mí un medio actual para romper el corsé de la ficción a través del guión y de acercarse a una historia que uno quiere contar. En mi caso, hay mucho más que hacer en el documental que en la no ficción moderna. Intenté construir una historia a partir de los personajes que surgieron claramente en el momento de la edición.

Por ejemplo, al inicio de la investigación en 2012 en La Oroya, tenía en mente un protagonista claramente anti-minero, pero luego me di cuenta que tampoco quería hacer un panfleto anticolonialista. Además, quería poner varias voces un poco diferentes a lo que hemos visto muchas veces sobre La Oroya. A los oroinos no le gustan la imagen que se está difundiendo a escala mundial, de que los niños están enfermos. Sólo quería trabajar con un familiar que está en contacto con las madres y los niños. El día que fuimos a grabar, los habitantes estuvieron a punto de lincharnos porque la semana anterior había salido un reportaje en la televisión peruana que decía que los niños de La Oroya no eran como los otros por tener la cantidad de plomo que recibían en ese momento.

La minería en Perú es un tema complejo y conflictivo actualmente. Desde el punto de vista documental, lo difícil no es solo conseguir entrar en una mina para conocer a los trabajadores del ferrocarril, o en el propio puerto del Callao, donde se acaban los minerales, sino las propias personas. Especialmente en La Oroya, donde la empresa ha dominado prácticamente toda la economía del pueblo. Desafiar a la empresa es peligroso, especialmente en la vida cotidiana de los habitantes. Mi equipo y yo nos acercamos a un grupo de padres y profesores a dos cuadras de la escuela. Fuimos a la escuela, luego al otro lado de la calle, luego a dos cuadras, pero después vimos una multitud de personas que estaban muy enojadas con nosotros por tener una cámara y que pensaban que éramos periodistas… Gracias a la familia de Betty pudimos tener un primer contacto con el centro de salud. Al pasar por Betty, que tenía la confianza de los habitantes, nos dejaron grabar.

Cédric Lépine: ¿Desarrolló el guión con la idea de hacer un road movie?

M. B.: ¡Al principio, mi guión tenía mucha ficción! Cuando presenté mi proyecto en un primer taller de coproducción en Madrid, tenía un personaje de ficción: un trompetista peruano que viajaba a Perú por la muerte de su madre. A medida que escribía, iba haciendo un documental con un personaje que volvía a su lugar de origen. Uno de mis tutores, documentalista y compatriota, Javier Corcuera, me dijo: "No, es mucho más interesante si vas desde el origen hasta el lugar donde se exporta el mineral”…y tenía toda la razón.

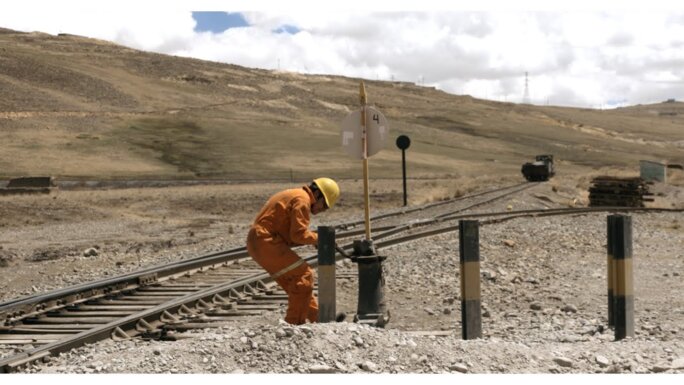

Desde entonces he empezado a hacer el viaje por mi cuenta, ya sea por carretera o por tren. Desde el principio, la compañía de trenes me dejó montar en la locomotora. A veces me faltaba paciencia porque va muy, muy lento. Así que me bajé. También me dirigí a la siguiente ciudad para investigar aquí y allá.

La idea era hacer una road movie porque las curvas del ferrocarril, los diferentes paisajes y la amplísima variación de geografías se prestan a ello. También quería seguir el viaje del mineral, que es el protagonista silencioso pero de fondo de la película. Aparece desde el inicio, en las montañas, hasta el embarque en el puerto del Callao.

A. L.: Hablando de protagonistas, ¿cómo los conoció?

M. B.: Algunos de ellos estaban allí desde el principio. Conocí a Federico y me gustó su historia. La película no lo explica bien, pero El Cordano es un restaurante que dos hermanos italianos transmitieron a sus hijos y nietos. Me gustó la idea del provinciano que se convierte en el dueño del mismo lugar de trabajo que le permitió estudiar, y fue el que apareció al principio, con el que hablé mucho y con el que me hice amigo.

Agrandissement : Illustration 2

Luego conocí a Manuel en Cerro de Pasco porque mi primer interés fue por las calles que habían desaparecido por la mina a cielo abierto. Cerro de Pasco siempre ha sido un pueblo muy importante desde la época de los Incas porque había muchos minerales. Durante la época colonial, era una encomienda bastante atractiva, pero cuando se abrió el tacho minero en 1956, las explosiones provocaron la pérdida de muchos elementos patrimoniales. Entonces se conservaron muy pocas calles históricas y desapareció todo el centro colonial. También es un reflejo de la forma en que mi país trata su cultura.

Manuel acaba de publicar un libro sobre la historia de las calles de Cerro de Pasco. Desarrollé una buena relación con Manuel y lo veía cada vez que iba a Cerro de Pasco. Me enseñó los huecos underground de la ciudad y luego, con el paso del tiempo, me gustó mucho su historia: es una de las pocas personas que se han quedado. Hay que saber que ha venido mucha gente de otras partes del Perú a trabajar en la mina, incluso gente de la costa que no suele vivir hasta los 4300 metros, lo que ha planteado varios problemas con la minería, que en los últimos 15-20 años se ha convertido en una actividad muy atractiva para muchos peruanos. Incluso para las universidades, en un sentido económico, pero también para la investigación científica, así como para trabajar en cuestiones de altura relacionadas con la salud, por ejemplo, y cómo se ve dentro del documental la historia de Manuel. En Cerro de Pasco hay una universidad muy grande, una de las pocas que ofrece la carrera de ingeniería de minas y profesiones técnicas orientadas a la minería. La Universidad Cayetano Heredia es la mejor escuela de medicina de Perú y cuenta con un centro para el estudio de les enfermedades de altura, como la de Monge que se descubrió en los años 50. Los síntomas aparecen a partir de los 40 años en los hombres que ya no producen hemoglobina, lo que con el tiempo puede conducir a la muerte.

Entonces apareció Betty. Como te dije, mi primera idea fue filmar a un activista que luchaba contra la refinería de La Oroya. Pero cuando fui a buscarlo, su hijo me dijo que lo habían amenazado de muerte. Así que fuimos a ver a Betty, cuyo padre era ferroviario: había un vínculo lógico con el tren en el que podíamos trabajar.

El último en aparecer fue Víctor. Me pareció interesante su historia porque inicialmente mi tema en el Callao era sobre la salsa, así que era completamente diferente. Estaba buscando una historia entre la salsa y el puerto. Me había dado cuenta de la relación entre la salsa y el grafiti. De hecho, algunos grupos de jóvenes tenían prácticas que me parecían un tema relevante para un documental: cuando uno de sus miembros moría, hacían dibujar una estrella de la salsa en las paredes de la ciudad junto al retrato del fallecido. Por último, Víctor había trabajado en el puerto: sabía mucho de cómo había evolucionado el transporte de minerales y esto también hizo la conexión con el viaje de los minerales y los otros personajes.

Fernando, en cambio, apareció cuando nos ocupamos del ferrocarril y se quedó en Chosica. Nos presentó a la gente y en particular a dos señoras, una madre y una hija que cocinaban y vendían comida a los trabajadores del tren. Al principio eran los personajes que queríamos, porque el tema del mercado es bastante importante allí. La madre cocinaba para su marido, un trabajador ferroviario. Caminaba a lo largo de la línea de ferrocarril que cruzaba los Andes y llevaba comida a su marido. Con el tiempo, cocinó para los amigos de su marido y ahora lo hace en el mercado.

Así que un panfleto anticapitalista contra la mina no daría cuenta de la complejidad de esta realidad: siempre quise que hubiera varias voces en la película porque quería sobre todo mostrar la vida cotidiana de los personajes que viven en este contexto. También me pareció más interesante que el público construyera su propia historia a partir de todos estas narrativas.

A. L.: ¿Cuál era la composición de su equipo de trabajo?

M. B.: Las entrevistas sólo se realizaron en presencia del técnico de sonido, el ayudante de dirección y yo. Éramos un equipo de unas ocho personas, todos peruanos. El director de fotografía es peruano pero vive aquí en Madrid. Es un amigo mío de la universidad en Perú. Aparte de la productora con la que vengo desarrollando el proyecto desde 2011, conocí a las demás personas en el plató. Todo fue muy bien a pesar de las difíciles condiciones: el frío glacial, la altitud, a veces el alojamiento.

Nos adaptamos constantemente y cuando no podíamos filmar a nuestros interlocutores, filmábamos la ciudad o el ferrocarril. Por ejemplo, hicimos una entrevista de audio con Manuel para escucharle a él y al resto del equipo y que pudieran hacer sugerencias.

Cuando empecé a viajar en este tren, me di cuenta de que este medio de transporte formaba parte del auge económico del país. Esta locomotora, comprada de segunda mano a Estados Unidos y Canadá, es un modelo muy antiguo que no se había utilizado durante varias décadas en el extranjero.

En mi primer viaje a La Oroya, estuve con este hombre ecologista, y el primer lugar al que fui fue con él. Me llevó a ver los humos que salían clandestinamente de la refinería por la noche, en contra de la normativa medioambiental vigente. Todo el equipamiento es muy antiguo y nunca se ha mantenido ni renovado.

A. L.: ¿Qué dificultades encontró? ¿A qué retos estéticos se enfrentó y cómo fue la grabación de sonido?

M. B.: El rodaje llevó mucho tiempo en la realización de la película, porque a veces no sabíamos si íbamos a rodar. En el último momento, los responsables de la mina nos hicieron hacer exámenes médicos, en definitiva, todos los protocolos que tienen que pasar las personas que van a trabajar en una mina.

En cuanto a la cuestión estética, con el director de fotografía viajamos mucho. Tenía en mente imágenes de la revolución soviética con la idea de concentrarme en tomas con diagonales. La máquina tenía que ser perceptible, el peso tenía que ser identificable. La revolución industrial tuvo que ser escenificada en el contexto de una industria muy obsoleta en Perú. En medio de los bucólicos Andes aparece una mina en medio de la nada, arrojando residuos al río...La mina de Cerro de Pasco se cerró un año antes de que comenzara el rodaje. También me gustaba el sonido de la electricidad estática, así que es una grabación de sonido directo.

A. L.: En cuanto a los vínculos que unen a los protagonistas con sus lugares de vida, así como los contextos que experimentan, ¿notaste cierta nostalgia?

M. B.: Variaba de un personaje a otro. En el caso de Manuel, por ejemplo, no es tanto por la actividad minera sino principalmente por un problema de salud. Esta nostalgia está asociada a su entorno que desaparece.

Agrandissement : Illustration 3

A Betty le gusta mucho La Oroya y no creo que tenga mucha nostalgia. La nostalgia que se transmite en la película se debe, sobre todo, a que sus padres son mayores y a que sus hijos tienen que irse a estudiar al extranjero: el principal problema para ella es la ruptura familiar. Creo que esto ocurre mucho en las provincias del Perú, no necesariamente porque se viva en una zona minera contaminada. Puedes vivir en una zona maravillosa como Jauja, pero si tienes 17 años y quieres seguir una carrera, tus opciones son mucho más limitadas que las que tienes en Lima o en una ciudad como Trujillo. Así que creo que la nostalgia en este caso tiene que ver más con la separación familiar.

A. L.: Por último, la cuestión del plomo sigue la ruta del tren. ¿Podría hablarnos del Callao y del plomo?

M. B.: En el caso del Callao, cuando empecé a investigar, todo se cargaba en el propio puerto. Ahora eso ha cambiado: hay toda una zona dedicada a la carga que comienza directamente junto a la estación, que no es el puerto propiamente dicho, sino que se encuentra a 150 metros detrás de él. De momento, allí están los almacenes de la "mayoría" de las empresas mineras que rodean la estación y desde allí han creado ese cinturón aéreo del que hablaba Víctor que llega directamente a las naves. Cuando empecé a investigar para la película, los camiones llegaban junto a estos almacenes. Hay que saber que justo al lado del puerto hay un pequeño rincón donde mucha gente se dedica a la pesca artesanal. A continuación, se enfrentan a la contaminación del agua. Los niños del puerto del Callao, al igual que los de La Oroya, terminan con altos niveles de plomo en la sangre. La parte más tecnológica de todo el trayecto es la cinta transportadora, destinada a evitar la contaminación del mar. Con la conciencia ambiental, muchas empresas peruanas han cambiado recientemente su actitud. También hay jóvenes que asumen estos trabajos con mayor conciencia medioambiental.

C. L.: ¿Qué importancia tuvo el tiempo necesario para hacer la película, pero también para dar forma a la narración?

M. B.: El tiempo de realización de la película está muy ligado a la cuestión del presupuesto y a la presentación del proyecto a los financieros. Tuvimos suerte porque ganamos el fondo de Ibermedia, así como el fondo nacional de Perú. El presupuesto incluía muchos viajes, e incluso viajar por carretera en Perú es caro, especialmente con un equipo de ocho personas. Podría haberlo hecho en dos años, pero habría sido más superficial.

El tiempo interno de la película es algo en lo que siempre he pensado, quizás no era así porque hay momentos en los que no quería cortar tanto... Empecé a trabajar la edición con un enfoque contemplativo del ritmo. Quería que se sintiera la fuerza del tren con varias tomas diferentes. Hay cinéma vérité en la película en un momento en que no hay mucha historia. El ritmo a veces se acelera porque quería que se viera el cambio de paisaje, como el paso de la nieve a la roca a cosas muy vegetales hasta llegar a Lima, que es gris y totalmente urbana, donde se mueven personas y coches.

Tuvimos que acelerar el ritmo, de lo contrario la película habría durado dos horas, ya que el tren pasa a veces a 12 km/h. Empecé a ver películas de James Benning, un director estadounidense que me influyó mucho con su visión de los trenes en Norteamérica. En sus películas no hay personajes, sólo tres horas de tomas fijas de trenes, que muestran estos trenes atravesando los Estados Unidos, un país con una geografía muy diversa.

A. L.: ¿Cómo fue recibida la película en Perú?

M. B.: La película se proyectó por primera vez en Europa, seleccionada en el festival Visions du réel de Nyon (Suiza). Entonces, por primera vez se estrenó una película en Cerro de Pasco con el apoyo de muchos habitantes. Betty y Manuel fueron a Cerro para la primera proyección. Había cola para ver la película. La próxima cita es en Huancayo. No llegaremos a Lima hasta junio. Queríamos pasar primero por el centro de Perú y por la costa antes de llegar a Lima, como la ruta del tren. El último lugar donde se proyectará la película es en Lima, donde ha sido seleccionada para un festival.

Agrandissement : Illustration 4