Le film La Bande à Baader débute comme un conte de fée, au bord de la mer du Nord : Ulrike Meinhof en famille sur une plage nudiste chic de Sylt. La même, plus tard, saute par la fenêtre du Deutsches Zentralinstitut fur soziale Fragen à Berlin et plonge ainsi dans la clandestinité. Les fils de la RAF semblent se nouer. Par Pascale Laborier (politiste) et Daniel Schönpflug (historien)

Agrandissement : Illustration 1

Premières escarmouches, premiers civils blessés, premier bain de sang... Cette scène nodale signe l'irruption de la violence dans une République fédérale Biedermeier fascinée par l'ordre, tentant de masquer ainsi les tréfonds disgracieux du nazisme.

Quand l'histoire allemande entre en scène...

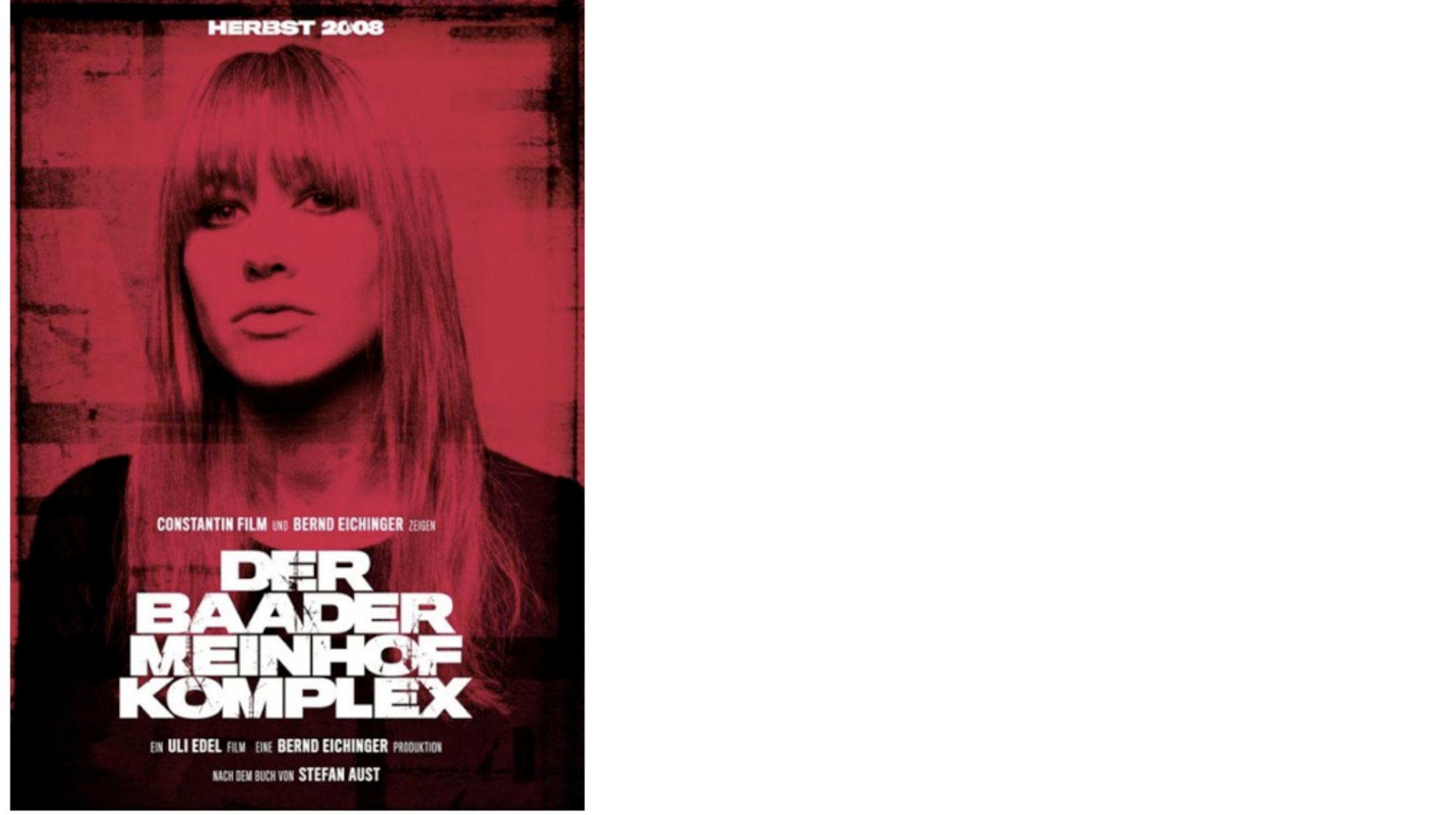

Film à grand budget, espoir pour les oscars, le film d'Uli Edel a suscité de nombreuses controverses lors de sa sortie en Allemagne. L'hebdomadaire Der Spiegel, dont l'ancien rédacteur en chef Stefan Aust est l'auteur du livre de référence pour le script, a consacré La Bande à Baader comme éclairage fondamental. Tandis que des quotidiens, de gauche ou de droite, la Tageszeitung (taz) ou la Frankfurter Allgemeine Zeitung, s'accordent pour dénoncer sa médiocrité intellectuelle. Les familles des victimes s'indignent de la "falsification" de l'histoire du terrorisme ou de sa "glamourisation". Ce n'est cependant pas le premier film sur le sujet, pas plus qu'il n'offre, en effet, d'in¬terprétation innovante, depuis les premiers films, même s'ils se focalisaient sur le sort des internés, comme L'Allemagne en automne de Fassbinder (1978), Les années de plomb de Margarete von Trotta (1981) ou Stammheim - Die Baader-Meinhof-Gruppe vor Gericht de Reinhard Hauff (1986). Une perspective différente a été offerte au public allemand, dans des films comme Todesspiel (1997), Die innere Sicherheit (2000) ; Baader (2002) ; Ulrike Meinhof - Wege in den Terror (2007) et enfin Mogadischu, montré sur la chaîne ARD le 30 novembre 2008.

Ces films du XXIe siècle partagent la volonté de reconstruire, dans un climat moins passionnel qu'à l'époque, de rendre visibles les violences, voire l´aspect totalitaire du mouvement terroriste et la souffrance des victimes. L'histoire de 68 et des années 70 est désormais ré-écrite par une génération qui n'a pas vécu les événements. Aujourd´hui, les mouvements féministes ou écologistes, ridiculisés par les "vrais" révolutionnaires, peuvent être vus comme les cadets de la révolte.

La Bande à Baader reprend plus généralement le filon florissant des films qui s'essaient à une reconstruction supposée « neutre » des moments cruciaux et douloureux de l'histoire allemande contemporaine. Le producteur du film, Bernd Eichinger, avait cristallisé les polémiques avec sa vision des derniers jours du nazisme dans La Chute. D'autres films à succès comme Good bye Lenine ou La vie des Autres ont exploité le passé de l'ex RDA. Actuellement, la série documentaire Die Deutschen (Les Allemands) propose des leçons d'histoire sur ZDF.

La dramaturgie du terrorisme

Mais sous la surface de la « neutralité » se cachent des interprétations implicites. La traduction française obère malencontreusement la lecture impulsée par le titre original Baader-Meinhof Komplex et la figure centrale de ce récit. Pour révéler les dynamiques politiques qui ont créé le terrorisme, Uli Edel montre la répression sanglante devant l'opéra de Berlin-Ouest. Ulrike Meinhof observe la violence policière, les hommes du Shah infiltrés qui tabassent les manifestants. Après l'exécution de Che Guevara en Bolivie, après l'attentat contre Rudi Dutschke dans les rues berlinoises, elle s'interroge de plus en plus dans ses éditoriaux sur le passage à la contre-violence. Au dela de la grande politique, le film cherche les origines du terrorisme allemand dans les expériences des acteurs et leurs interactions souvent conflictuelles. Le long chemin vers le terrorisme d'Ulrike Meinhof débute comme un mauvais vaudeville. Quand elle découvre l'adultère de son mari, elle le quitte avec ses deux filles. Cette première rupture, impulsive, lui permet ensuite d'accueillir le couple Enslin-Baader en cavale. Des liens se nouent, puis se dénoueront dans les couloirs de haute sécurité de la prison de Stammheim. Uli Edel décrit cet art de se regrouper, qui produit au final une action collective. Les acteurs sont confrontés à une suite de dilemnes conjoncturels et leurs actions sont erratiques. La conscience d'appartenir à la RAF est plus une adhésion construite dans le combat contre des "ennemis" qu'elle n'existe avant cette rencontre fortuite. C'est la RAF qui produit l'idéologie terroriste des années de plomb et non l'inverse. Selon Horst Herold, le président du Bundeskriminalamt, incarné par Bruno Ganz, l'Etat et la société contribuent aussi à créer le terrorisme dans une démocratie balbutiante peinant à donner une place à ses opposants.

Dans ses moments les plus faibles, le film tombe dans de lourds écueils historiographiques : la RAF devient la prophétie du terrorisme palesti¬nien ; les liens et réseaux de la RAF en France ou en Italie ne sont à peine montrés (si ce n'est une scène romaine de braconnage adolescent) ; la rupture avec la gauche alternative après le commando de Mogadiscio aux pratiques antisémites n'apparaît pas. Les apports récents de l'ouverture des archives de la Stasi de l'ex-RDA, notamment sur le soutien logistique apporté à la RAF, ne sont pas pris en compte alors même que la découverte de cette coopération clandestine risque d'influer sur ce qui reste du mythe du terrorisme allemand.

Si des films comme Les années de plomb montraient les terroristes sous le jour de victimes des appareils policier et judiciaire, La Bande à Baader en fait des personnages d'un film d'action à grand spectacle. Le jeu époustoufflant des acteurs (Bruno Ganz et la jeune génération du cinéma allemand, Johanna Wokalek, Martina Gedeck, Moritz Bleitreu) donne au film son épaisseur narrative, mais il ne l'empêche pas de tomber dans le piège subjectiviste que les apprentis sociologues ou historiens s'efforcent pourtant d'éviter : la vérité des interactions échapperait par nature à l'observation.

Pascale Laborier (politiste) et Daniel Schönpflug (historien)

dirigent le Centre Marc Bloch de recherches en sciences sociales à Berlin