Agrandissement : Illustration 1

« Est-ce quelque chose dans le style, ou quelque chose dans la pensée ? Un élément de forme ou un élément de sentiment ? » 1

Henry James, Le Motif dans le tapis

1. Indentations

Les compositions sont déduites de grilles calendaires. Les premiers de chaque mois créent des indentations variées, qui se combinent avec les décalages de fins, le blanc en réserve formant ainsi des figures. Tout cela est agencé avec une telle subtilité, qu’on a du mal à admettre que le goût n’y prenne aucune part. Mais surtout, il y a en contrepoint une activité sans compter le temps, qui consiste en des recouvrements patients et jeux de contours au crayon, d’une étrange qualité. De cette gangue, par les intervalles, se dégage comme une pulsation de musique dodécaphonique.

À Lyon, le 26/10/2019

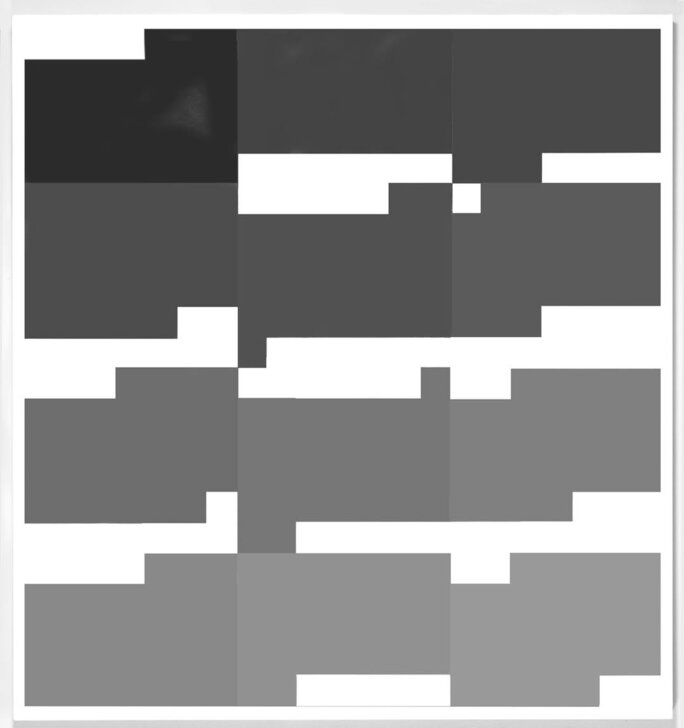

Agrandissement : Illustration 2

2. Pavés

De retour aujourd'hui à l’exposition « Le temps pris ». La plupart des compositions, on l’a dit, procèdent de grilles calendaires. Le dessin comporte donc douze pavés plus ou moins irréguliers en fonction du nombre de jours, mais surtout de l’emplacement, dans la semaine, du début et de la fin de chaque mois. C’est l’un des moyens employés pour obtenir des agencements sans intervention subjective, et qui pourtant engendrent des résultats rythmiques remarquables. A ce principe sériel de formation des figures, il faut ajouter l’exercice d’une sorte de pulsion graphique de recouvrement, qui se soumet, avec de subtiles modulations, aux surfaces parfaitement circonscrites, comme pour se dédouaner de son caractère démesuré. Mais revenons aux pavés mensuels, car la question qui me préoccupait depuis la dernière fois était celle de savoir s’il pouvait y avoir des mois formant des blocs réguliers, sans créneaux ni merlons, ce qui ne saurait être sans incidence sur la composition.

Pour qu’un mois soit ici rectangulaire, il doit comporter un nombre de jours multiple de sept, ainsi seul le mois de février peut nous intéresser. A cela s’ajoute la contrainte de commencer un lundi. En remontant le temps on trouve 2016, mais qui par malheur est bissextile, et il faut revenir à 2010 pour observer un beau pavé de quatre fois sept, plein de promesses pour son action dans la construction.

Eh bien ! le voici, et il n’y a pas lieu d’être déçu ! Au sommet de l’étagement, le mois élu forme le fin couronnement d’une arche, tandis que le carré blanc précédant le premier jour de juin constitue, plus bas à droite, l’événement qui attire l’œil, encore amplifié par la répétition des grandes indentations équivalentes pour septembre et décembre, placées en assise (il n’a jamais été aussi aisé de localiser les parties d’un tableau). Les gradations de gris participant à l’effet, un énorme bloc mâchuré, formé par janvier et avril, rééquilibre la composition vers la gauche.

Mais une étude plus approfondie permet de découvrir que, curieusement, avril est fautif, qui devrait commencer un jeudi et donc fendre nettement l’agrégat dont nous admirions il y a un instant la compacité… Et si le but de ce travail n’est pas forcément de reconnaître les mois ou les années, on admettra tout de même que le non-enchaînement correct de mars et avril en tant que formes, constitue un manquement grave à la rigueur du processus. Alors qu’en est-il ? Un poisson d’avril ? Une intervention du goût ou une intention esthétique ? Ou alors la pulsion de remplissage a-t-elle, comme par capillarité, recouvert l’intervalle ?

Il y a beaucoup d’attraits à trouver du plaisir aux effets kinesthésiques et eurythmiques suggérés par le résultat visuel de processus logiques, mais de la solitude aussi. Alors que dire lorsque le summum de la délectation procède d’une exception, sans que l’on puisse à coup sûr l’attribuer à l’émotion qui corrige la règle ? 2

À Lyon, le 30/10/2019

« C'était une chose, supposai-je, qui relevait du projet primitif, une chose semblable à un motif compliqué dans un tapis persan. » 3

Henry James, Le Motif dans le tapis

3. Temps sacré

(01)29 (02)30 (03)31 (04)01 (05)02 (06)03 (07)04

(08)05 (09)06 (10)07 (11)08 (12)09 (13)10 (14)11

(15)12 (16)13 (17)14 (18)15 (19)16 (20)17 (21)18

(22)19 (23)20 (24)21 (25)22 (26)23 (27)24 (28)25

(29)26 (30)27 (31)28 (32)29 (33)30

Les 29, 30, et 31 mars ont été détachés, ou plutôt dupliqués, pour être intégrés au bloc d'avril. Et comme, en 2010, Pâque a lieu le dimanche 4 Avril, ce petit pavé peut être considéré comme un merveilleux bricolage liturgique. En effet, la Semaine Sainte n'est plus coupée, afin d'orner le front du mois dans toute sa largeur ; et avril se termine désormais... un 33 !

À Madrid, dimanche des Rameaux, le 14/04/2025

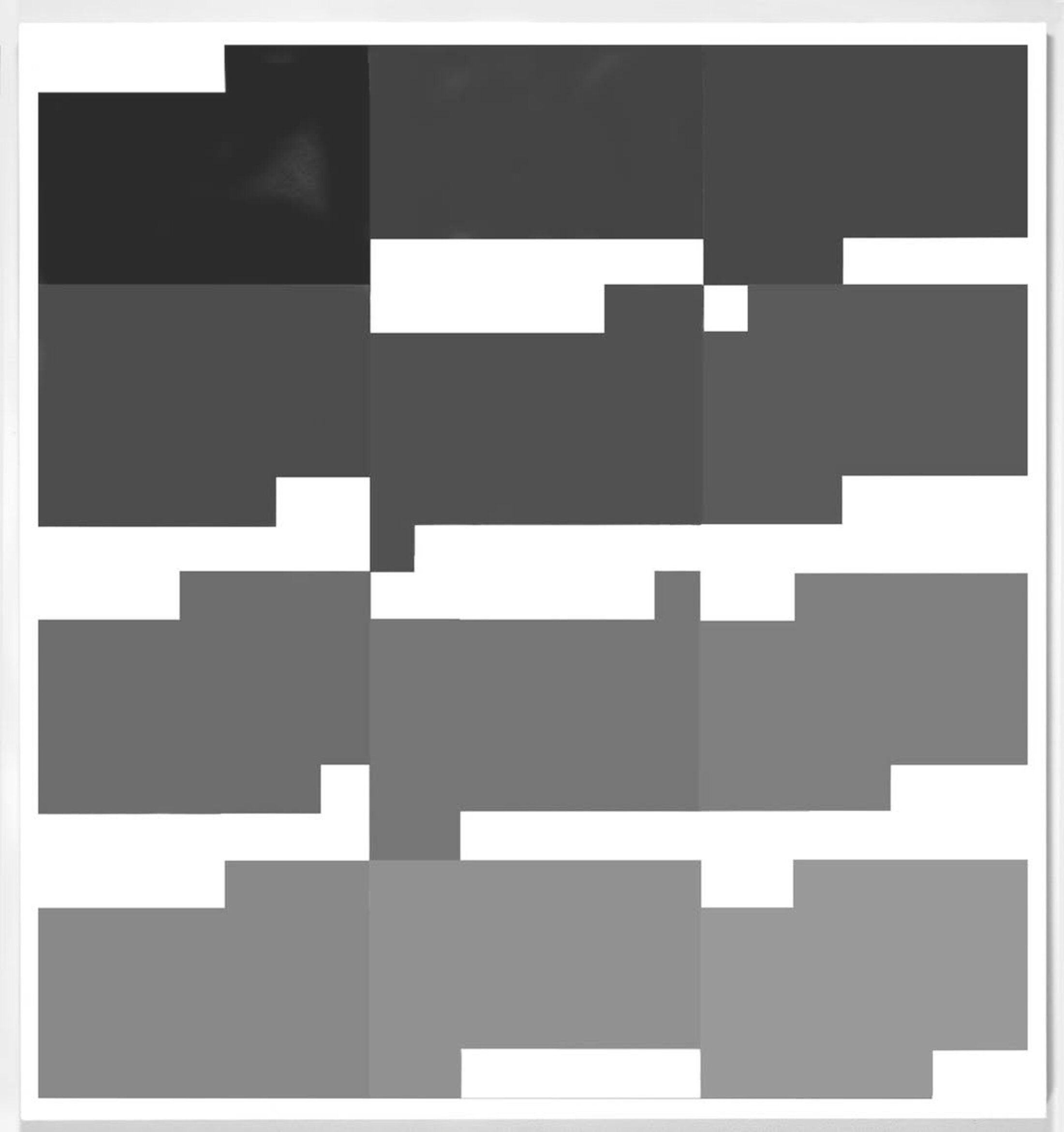

Agrandissement : Illustration 4

4. Temps profane

Jean Louis Schefer écoute les variations induites par le rythme des carreaux noirs et blancs...

« La musique entendue, suggérée, inventée dans le tableau d’Emmanuel de Witte (la Jeune femme au virginal) était sans doute une transformation de la lumière au moyen de touches froides et chaudes, par une disposition alternée de carrés et de rectangles clairs et sombres ; elle était surtout un charme qui manipulait des données géométriques pour leur expression mélodique. » 4

... mais doit par la suite retourner au musée, pour vérifier un détail essentiel qui modifie considérablement la réception de cette musique :

« Une hésitation cependant, ou un doute de lecture m’inspirent heureusement un nouveau voyage à Rotterdam ; j’ai le sentiment d’avoir oublié quelque chose : la chaise près du lit, où posent une veste, un baudrier, une épée : il y aurait donc quelqu’un d’autre dans le tableau. La scène prend aussitôt un autre sens. Toute la scénographie et toute la grâce de sérieux et d’application de la musicienne, les détails du premier plan (une carafe de vin cette fois-ci, les vêtements d’homme ôtés pour la nuit, et la largeur à peu près d’une tierce peinte au sol entre la claveciniste et le lit), sont liés par une phrase comme par une ligne de base : la musique claire saccadée, la rapidité des arpèges font l’éveil en musique du soldat ou du gentilhomme encore couché dans le lit et dont on aperçoit (comme peinte dans un tableau de Ter Borch) la tête soutenue par une main, le bras appuyé aux coussins. Destinataire longtemps invisible (et que je m’imaginais sournoisement être) ; j’ai vu trois fois ce tableau à Rotterdam, l’enchantement que j’y prenais me cachait ce pli d’oreille tendue dans les rideaux du lit. » 5

C'est ainsi que je revenais, non pas à Rotterdam, mais à l'Atelier Royal, à la recherche d'un pavé rectangulaire, et je le trouvais. Mieux encore, j'en décelais un autre, fautif, au sommet bien trop régulier !

Que peut signifier ce débordement du pavé d'avril, et en quoi sa découverte est-elle liée à la poursuite d'un rectangle complet ? Près de six ans plus tard, il me semble encore que je tenais là quelque chose comme Le Motif dans le tapis de la série des grilles calendaires.

Et si toutes ces représentations spatiales — calendriers par jours, semaines ou mois — non seulement n'exprimaient pas le temps mais, sous couvert de le figurer faisaient écran sur la véritable expérience de la durée mise en œuvre ici : un flux insécable, qui se poursuit d'un dessin à un autre comme l'écoulement d'une humeur ; qui ne prend forme que pour mieux se soustraire à l'attention, préférant en secret la pulsation au contour.

On en a l'intuition dès le départ en évoquant la musique plutôt que l'architecture, et si l'on se prend à rechercher un rectangle sans encoche, c'est sans doute parce que créneaux et merlons évoquent mesures et coupures. Lorsque le temps vécu rompt les digues du temps mesuré, pour aller jusqu'à recouvrir une indentation de trois unités, l'hémorragie confirme le diagnostic, et comme Jean Louis Schefer devant la femme au virginal, nous reconsidérons tout depuis le début.

On ne manquera pas de trouver ces notes d'un 33 avril trop subjectives. Cependant, il est à noter que tout cela était déjà dit, et visible même pour le passant — en évidence à la manière de La Lettre volée 6 — sur l'affiche punaisée au 28 rue Paul Chenavard : « Le temps pris ». Le temps pris pouvant signifier la durée capturée dans les rets d'une représentation, mais aussi et surtout l'implication sans compter dans une expérience vitale.

À Madrid, le 03/05/2025

Charles Ferrier

1 Henry James, Le Motif dans le tapis, traduction Jean Pavans, p. 57, Éditions GF Flammarion.

2 Allusion aux formules de Georges Braque : « J'aime la règle qui corrige l'émotion. J'aime l'émotion qui corrige la règle. »

3 Henry James, op. cit., p. 57.

4 Jean Louis Schefer, Carré de ciel, p. 44, Éditions POL.

5 Jean Louis Schefer, op. cit., p. 31.

6 En référence à la nouvelle d'Edgar Poe, où un document est soustrait aux investigations, en étant paradoxalement mis sous les yeux de tous.