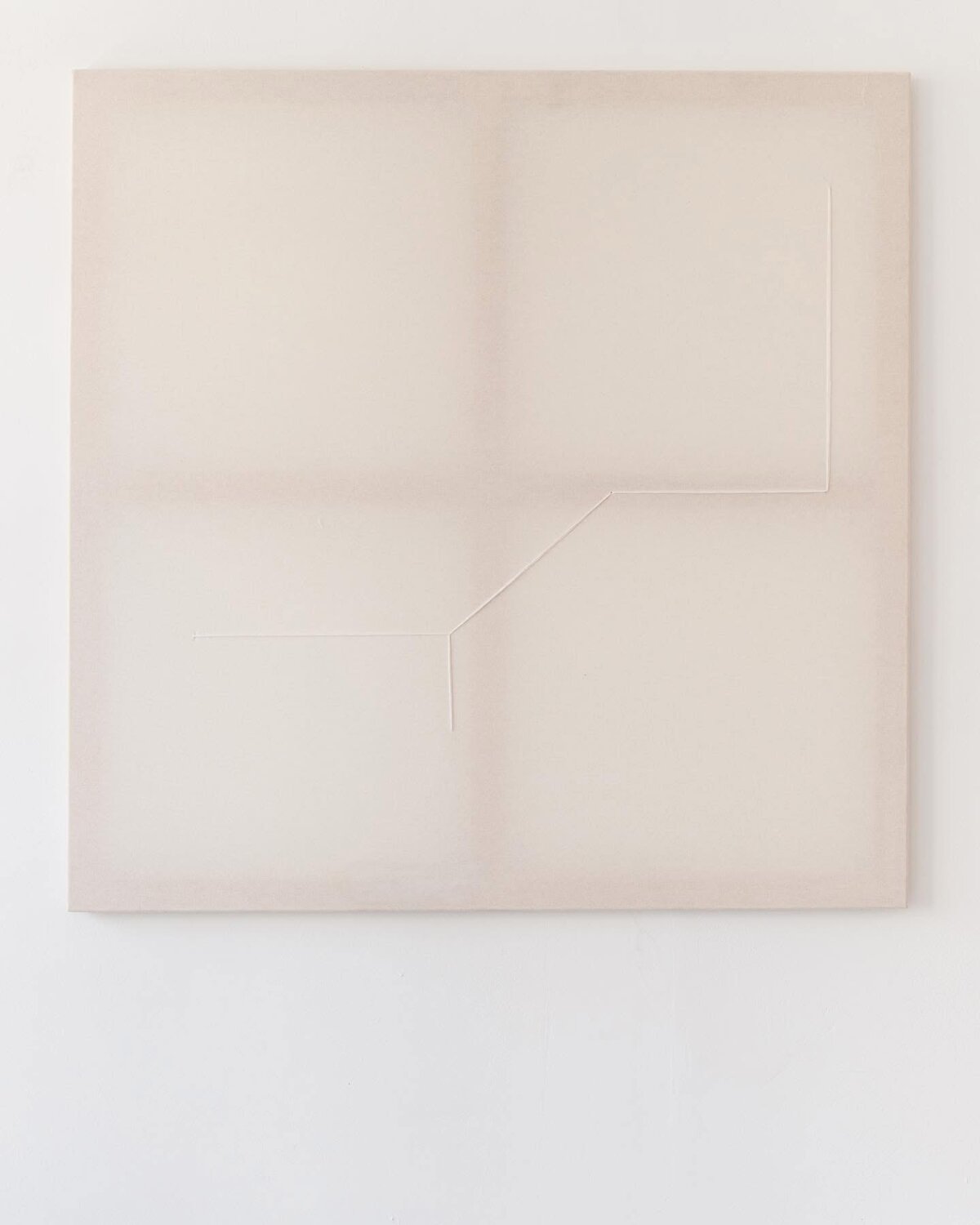

Agrandissement : Illustration 1

Voici un objet accompli, mais je ne suis pas certain que Barbara Carnevale le considère comme tel : ingénieure du temps perdu 1, investie dans une recherche aux multiples ramifications, elle voit peut-être les résultats qu'elle dépose sur sa route comme de simples coupes ou prélèvements. Et si finalement œuvre il y a, elle l'examinera en valéryste, comme indéfiniment modifiable ou perfectible.

Il a autre chose : chaque proposition est entourée d'une constellation de notes, calculs, expériences, témoignages, collaborations, mais surtout il y a les preuves du passage d'un corps. Un moment, le corps et l'œuvre se confondent puis cette dernière, comme résultat tangible, se détache de l'espace quotidien. Peut-être y a-t-il objet d'exposition pour la seule raison que le corps et l'ouvrage, à la fin, ne peuvent se tenir au même lieu.

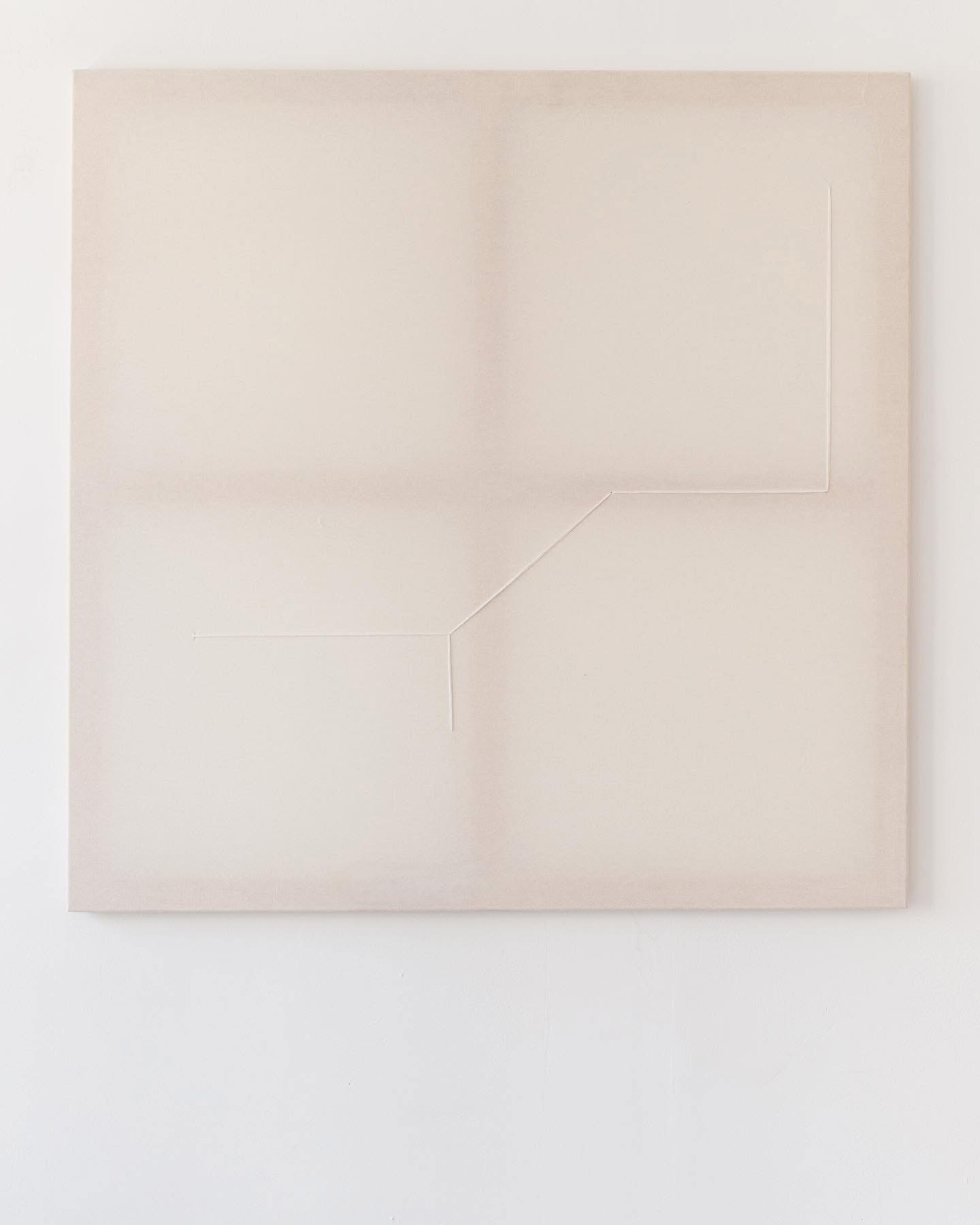

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Telle qu'on la découvre, l'œuvre se compose d'une toile semi-opaque de coton brut, tendue sur un châssis d'un mètre par un mètre. Sur le plan obtenu, ton sur ton, se dessine une articulation de cinq segments, chacun mis en relief par un lancé de plusieurs fils de coton.

On connaît les espaces à 1, 2, 3, voire même 4 dimensions, mais si l'on en croit Franck Stella traitant de Hans Hofmann, il est parfois utile dans l'analyse, d'introduire des décimales 2. Or, ici, la tension du tissus, sa trame, la subtilité de sa transparence révélant le châssis, tour à tour réduisent ou augmentent la présence bidimensionnelle et appellent à l'utilisation de ces dimensions fractionnelles.

Pour contenir le caractère mouvant et plissé de l'étoffe, le drapé a été soumis à deux tensions l'une verticale, l'autre horizontale. Or, deux tensions ne s'additionnent pas comme deux dimensions, mais engendrent une résultante. Ainsi, la surface est ressentie comme polarisée et suggère, par exemple, une contraction à l'endroit du croisement des traverses du châssis (→0D). Un point quelconque, qu'on imaginera se déplacer dans le plan, sera soumis à des tropismes de translations rectilignes (→1D), et possèdera donc un degré de liberté légèrement amoindri. C'est comme si, en passant du volume à l'aire, on était allé juste un peu trop loin, et ainsi je dirais qu'on a affaire à un espace à 1,75 dimensions.

Ce que provoque l'épaisseur conjuguée avec la transparence est plus évident. L'œil qui, à travers la toile, aperçoit le châssis, comprend qu'il peut s'aventurer au delà de la surface picturale ; et lorsque, se promenant librement, il ne voit plus rien, il imagine des limbes qui s'épaississent jusqu'au mur, et même un peu plus en profondeur. On accordera alors, à l'espace ainsi envisagé, 2,25 dimensions.

L'attention s'appliquant à diverses qualités de l'objet, chaque fois on pourra faire — plan diminué, ou plan augmenté — des estimations spatiales différentes, mais jamais 1, 2 ou 3. L'important est que, passant des unes aux autres, se crée une palpitation de l'espace, un battement.

« Rien qu'un battement aux cieux », « Dont le coup prisonnier recule / L'horizon délicatement » 3.

Au moment d'évoquer la broderie, je dois préciser que, n'ayant pas approché la toile ni regardé son envers, je n'ai pu examiner le parcours exact du fil ni d'éventuelles subtilités d'aiguille. Sa course sera donc vécue de manière toute kinesthésique, en ne considérant que deux mouvements, celui qui perce et celui qui court à la surface. De toute manière, la considération rétrospective de l'exécution d'une œuvre, même bien documentée, reste une fiction. Et je ne parlerai que d'un seul fil, bien qu'il soit multiplié et repris pour former le relief nécessaire à la perception, car avant tout je le considérerai comme le fil de l'intention.

Une configuration de cinq segments :

Quatre sont comme soumis à la tension et au cadre, et restent doctement parallèles ou orthogonaux aux éléments du châssis. Mais quelle subtilité dans la variation, toute intuitive, des mesures et des écarts qui jamais ne se répètent ! Ils forment deux équerres, l'une ouverte vers le haut, l'autre vers le bas, mais les deux tournées à gauche. Une amorce de perspective semble se déployer en diagonale, de la gauche vers la droite mais, bien en accord avec l'ambiguïté spatiale décrite précédemment, elle est contredite. En effet la figure en bas à gauche, plus petite et dont les travaux d'aiguille ne sont pas gênés par les traverses, semble s'enfoncer et disparaître dans les limbes du plan, tandis que celle en haut à droite, plus grande et comme coincée par l'entretoise est projetée vers l'avant.

Reste à considérer une dernière jetée de fil, qui constitue la seule oblique de la composition, et suggère par là-même une ligne de fuite. Elle sort des limbes sans peine, alors que l'équerre du bas se transforme en flèche pour lui attribuer une direction. Dans cet élan le fil enjambe de biais la traverse verticale pour, se coulant sur le textile, aller ensuite se planter en plein milieu de l'autre entretoise devenue ligne d'horizon. Voyant les deux équerres maintenant reliées, on comprend l'intention de saisir l'espace, et en véritable point de capiton, le fil oblique repart dans l'autre sens dans un effet rétroactif 4. Entre les deux points semblent crochetées toutes les couches que nous avions traversées, et le glissement des dimensions fractionnelles paraît scellé.

À cet endroit de la boucle, nous pouvons laisser l'objet à son accomplissement.

À Lyon, le 18/03/2025

Charles Ferrier

** La structure des liens : “ Les connecteurs ”

1 Ingénieur du temps perdu est le titre des entretiens de Pierre Cabanne avec Marcel Duchamp, dans l'édition Belfond. Ce dernier, comme l'affirme la quatrième de couverture, se serait appliqué la formule.

2 « La couleur a une profondeur qui la met en retrait et la projette vers l'avant, mais sa forme n'est pas perçue comme étant un solide en trois dimensions, elle se donne plutôt comme une résonance et une vibration de couleur qui fait naître un sentiment d'in-exacte volumétrie, une épaisseur qui est moins que l'ajout d'une dimension, mais plus que les dimensions existantes contenues dans le tracé, autrement dit (dans le cas présent) plus que deux. Pour satisfaire à la commodité, on pourrait donc dire que la sensation volumétrique suscitée par un pavé de couleur chez Hofmann est perçue comme quelque chose qui s'apparente à une dimension fractionnelle, quelque part entre deux et trois dimensions, quelque chose comme 2,5 (ou 2 1/2) dimensions. »

« [...] la couleur, en réalité, pouvait donner l'impression de reculer et de se dissoudre dans l'espace derrière la surface du tableau. En ce sens, les lavis de couleur qui apparaissent derrière les rectangles d'Hofmann peuvent également être envisagés comme un moyen de fractionner les dimensions : partant d'une surface bi-dimensionnelle, les lavis et les projections de couleur diluée tendent à se réduire à un point mono-dimensionnel en créant une activité picturale animée dans un espace à 1,5 (ou 1 1/2) dimensions. »

Hans Hofmann, en l'an 2000, ça va barder

3 Éventail — de Madame Mallarmé et Autre Éventail — de Mademoiselle Mallarmé, Stéphane Mallarmé.

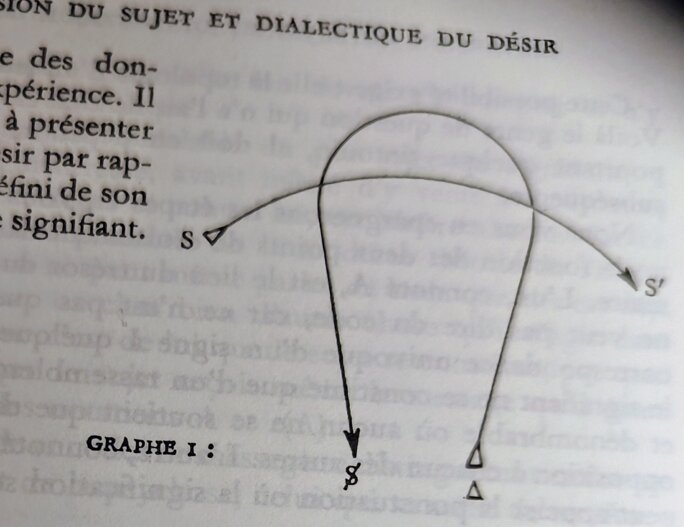

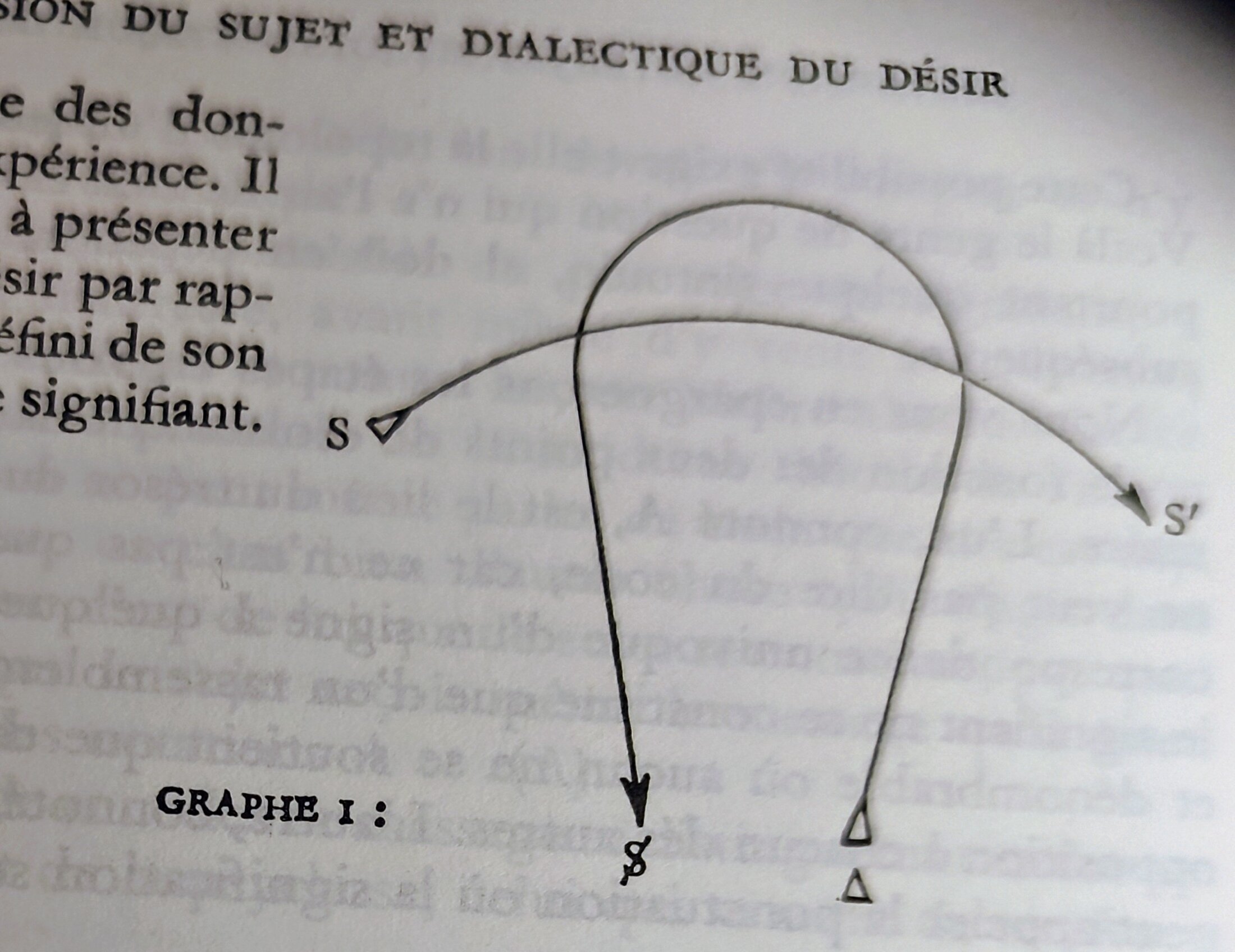

4

Agrandissement : Illustration 4

« S’y articule ce que nous avons appelé le point de capiton par quoi le signifiant arrête le glissement - autrement indéfini -

de la signification. La chaîne signifiante est censée être supportée par le vecteur S → S’. »

Jacques Lacan, Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien.