Agrandissement : Illustration 1

Une exposition comme un rêve éclaté

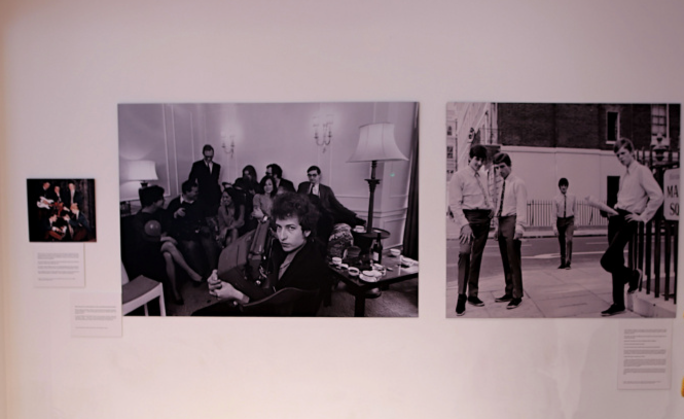

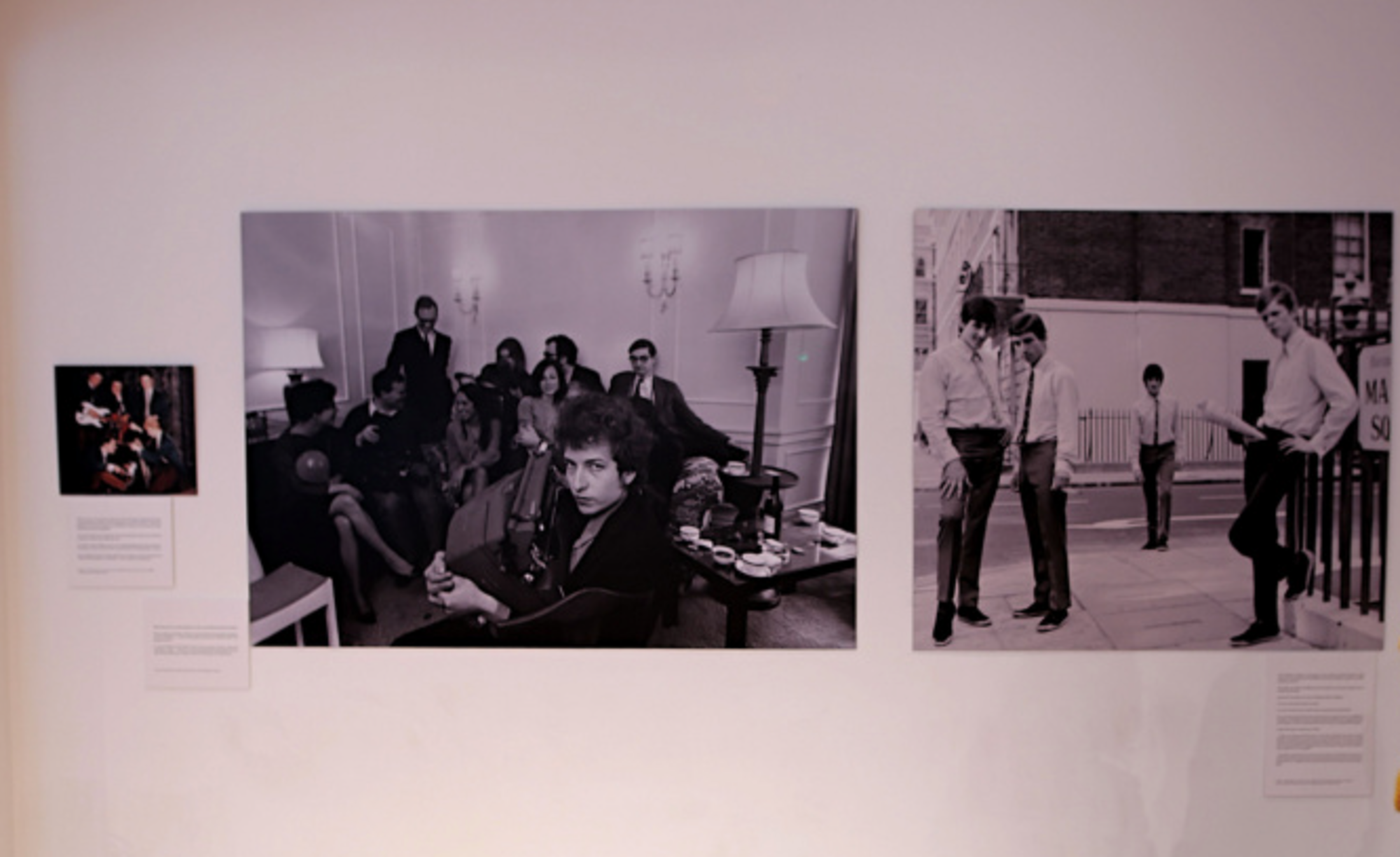

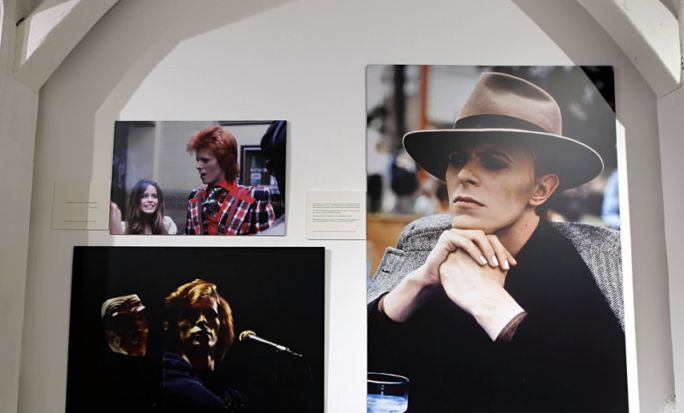

Tout commence dans une certaine confusion. Des photographies de famille énigmatiques, des légendes qui laissent deviner plus qu’elles ne révèlent. On avance à tâtons dans un espace où les images se succèdent sans ordre apparent. Puis, peu à peu, des visages familiers surgissent : Miles Davis, Bob Dylan, Joan Baez, Lou Reed, Andy Warhol, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Syd Barrett, Iggy Pop, Marc Bolan, John Lennon…

On comprend alors qu’il ne s’agit pas d’un parcours chronologique, mais d’un collage émotionnel, d’une flânerie poétique à travers les éclats d’une vie — ou plutôt d’un personnage aux mille visages.

La voix d’un frère disparu

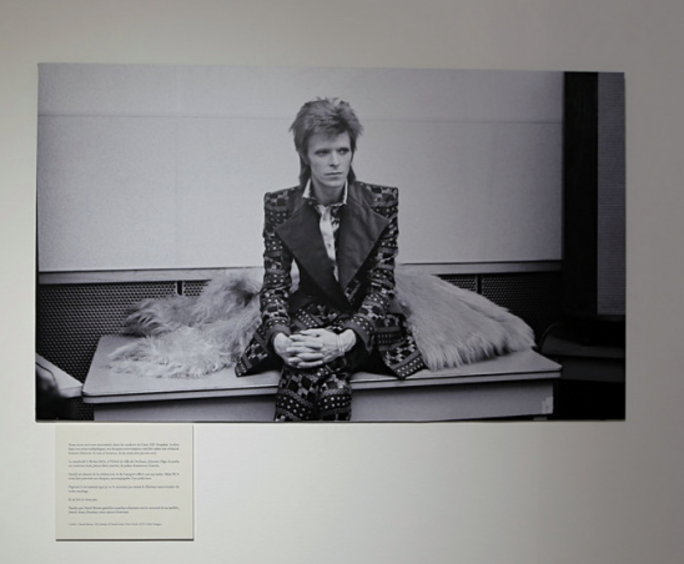

La singularité de l’exposition réside dans sa narration : chaque photographie est accompagnée d’un texte de David Lawrence, écrit comme s’il était dicté par Terry Burns, disparu en 1985.

Terry, frère fragile et lumineux, a profondément influencé David Bowie. Il lui a transmis le jazz, Kerouac, Burroughs, Forster, Genet, Nietzsche, Isherwood — une constellation d’écrivains et de penseurs en marge.

“J’ai toujours affirmé à David que la mort n’était pas la fin du voyage. Et depuis là où je m’éveille dans les nuits, je suis sa route.”

Inscrite sous son propre portrait, cette phrase résume l’esprit de l’exposition : un dialogue invisible, une mémoire habitée, une fraternité qui continue, malgré tout.

Agrandissement : Illustration 3

Images en clair-obscur, voix littéraires en éclats

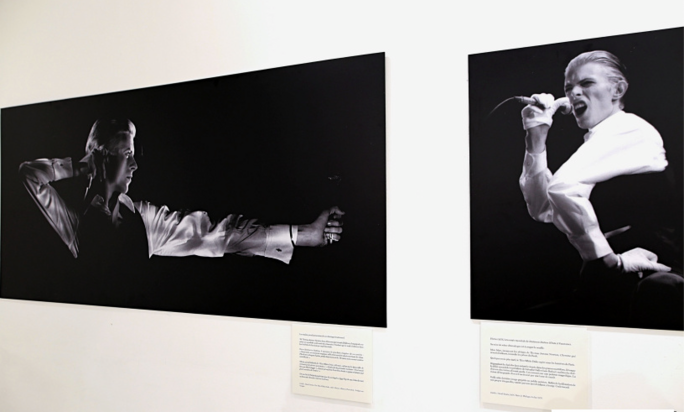

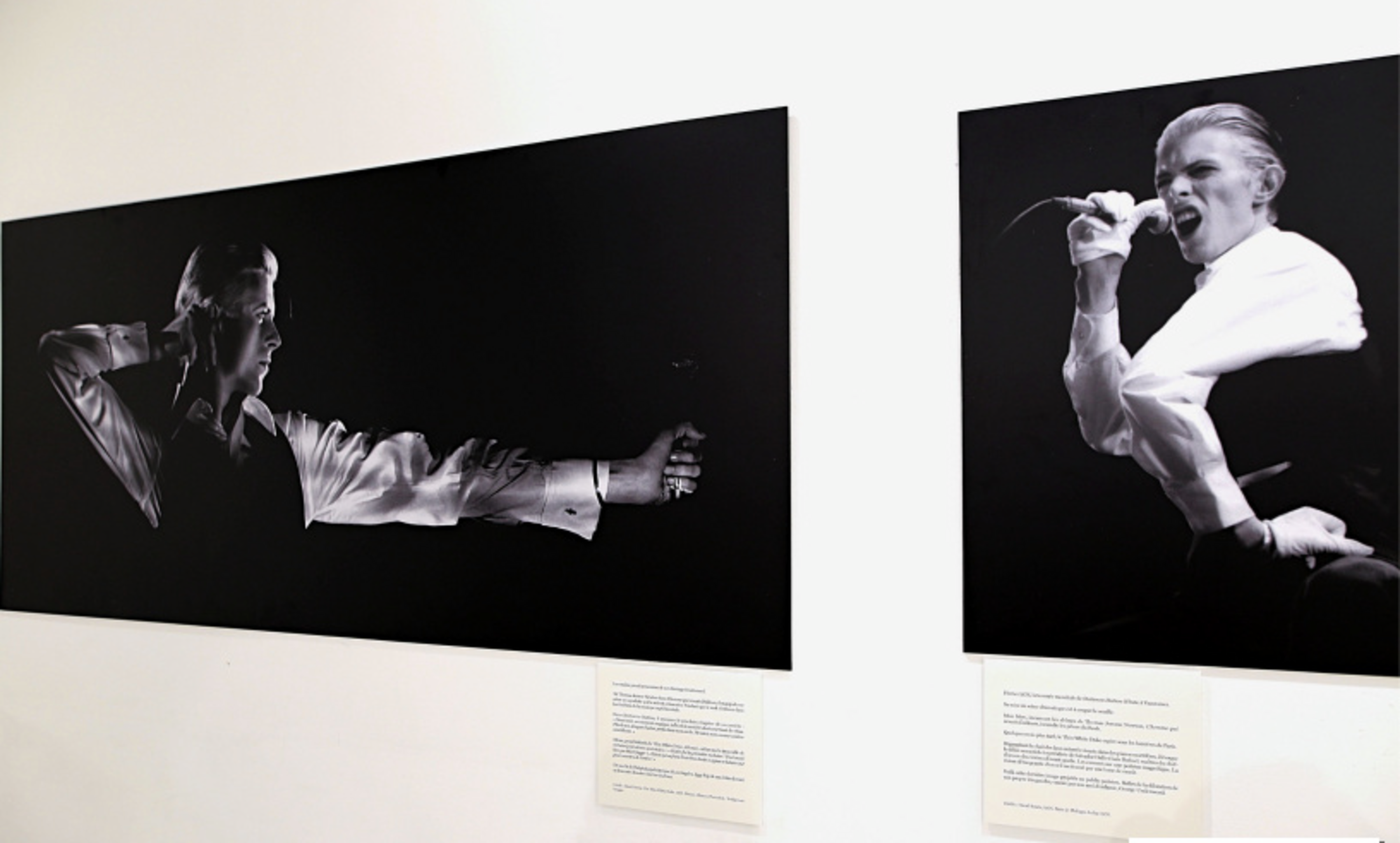

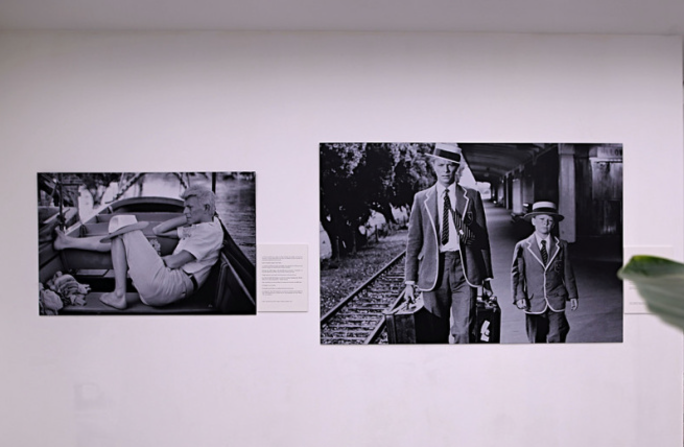

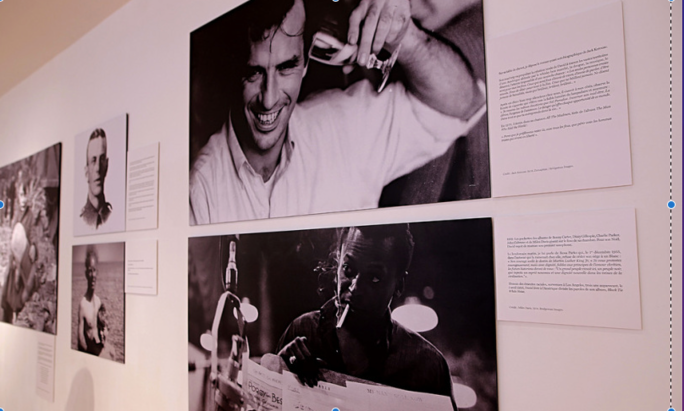

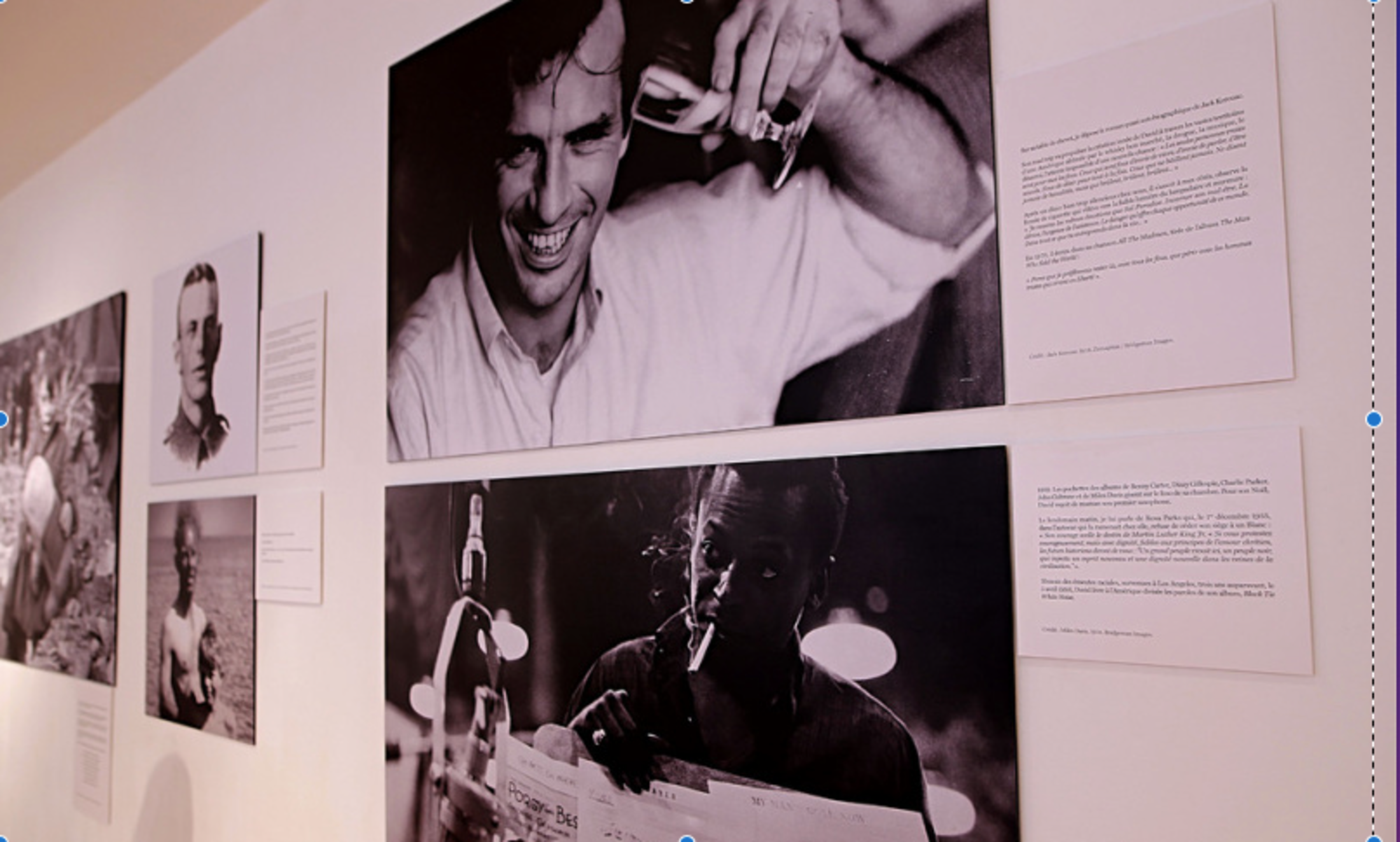

Quatre photographes dialoguent ici : Philippe Auliac, compagnon de route pendant 35 ans, Michel Haddi, Markus Klinko, et Denis O’Regan, qui suivit la tournée Serious Moonlight. Leurs clichés, en noir et blanc, souvent en grand format, esquissent un portrait kaléidoscopique : Bowie musicien, Bowie acteur, Bowie travesti, Bowie dandy, Bowie intime.

Entre les images, des textes flottent comme des échos de lectures secrètes. Sur la route de Jack Kerouac devient un journal d’errance intérieure. Le Festin nu de William S. Burroughs plane sur les paupières closes de Lou Reed.

On croit entendre Jean Genet, Allen Ginsberg, David H. Lawrence, James Baldwin, F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, Alfred Tennyson, Rudyard Kipling.

Et bien sûr, Yukio Mishima, avec Confession d’un masque, miroir tranchant des tensions entre désir, identité et apparence.

Tous sont là, non pour ce qu’ils ont écrit, mais pour ce que Bowie aurait pu lire, rêver, incarner, comme dans une bibliothèque sans murs ni hiérarchie.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Un art total – corps, scène, lumière

Bowie fut l’acteur de ses propres métamorphoses. Dès les années 60, il interroge les normes de genre. Cheveux longs, robes de soie, maquillage affirmé : chaque détail devient un geste manifeste. À 17 ans, il fonde, avec humour, la Society for the Prevention of Cruelty to Longhaired Men, Société pour la prévention de la cruauté envers les hommes aux cheveux longs. L’androgynie qu’il cultive n’est pas un effet de style : c’est un geste politique et poétique, une manière de désorganiser les évidences.

Parmi les incarnations qui hantent l’exposition, Ziggy Stardust brille encore. Né en 1971, cet extraterrestre glam arrive pour sauver un monde en ruine. Ziggy est un prophète pailleté, un messager tragique. Avec son groupe The Spiders From Mars, Bowie fusionne rock et théâtre, chaque concert devient rituel.

Mais en 1976 surgit une autre figure : le Thin White Duke, silhouette glacée, élégante et hantée. Il traverse Station to Station comme un fantôme autoritaire. Dans un état de grande fragilité mentale, Bowie provoque :

« Adolf Hitler fut l’une des premières rock stars. Regardez ses films et voyez comment il bouge : je pense qu’il était aussi bon que Jagger. » (Playboy, 1976)

Il reniera plus tard ces propos, les attribuant à la drogue, à la confusion mentale, à une période où il se disait « complètement fou ». Peu après, Berlin devient son refuge, sa renaissance. Là, le fascisme cesse d’être une fascination lointaine : il en découvre les ravages inscrits sur les murs, dans les regards, dans l’Histoire. Le racisme, désormais, devient sa bête noire.

Ses gestes sur scène empruntent au théâtre Nô, au Kabuki, au mime. Il invente une grammaire du corps, une chorégraphie de la transformation.

En 1980, il incarne Joseph Merrick dans Elephant Man, sans maquillage ni artifice, juste par la torsion du corps, par la douleur rendue visible.

Chez Bowie, le corps devient la scène, un laboratoire d’identité, la lumière, une manière d’écrire le devenir.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Un musée de mots, un théâtre d’images

Mr Jones’ Long Hair n’est pas une biographie. C’est une voix intérieure, celle de Terry Burns, devenu ici le passeur. Il ne raconte pas Bowie. Il le rêve. Il l’habite.

On remarque aussi quelques absences. Iman, épouse de Bowie et muse évidente des dernières années, n’apparaît sur aucun cliché. Son nom surgit pourtant, discrètement, dans l’un des textes de l’exposition — comme une présence évoquée mais jamais montrée. Une silhouette hors-champ. Peut-être est-ce un choix. Peut-être fallait-il préserver une part d’intimité, ou laisser ce visage-là si connu dans le secret du mythe.

On sort un peu désorienté de cette exposition, comme après un rêve dense. On y a vu défiler les masques, les métamorphoses, les visages incertains de Mishima, Kerouac, Genet, et peut-être un peu les nôtres aussi.

Et dans un dernier souffle, cet air nous revient :

“We can be heroes, just for one day.”

Comme un rappel discret que ce que Bowie nous a laissé, ce n’est pas seulement une œuvre.

C’est une permission d’exister. Pleinement. Étrangement. Intensément. Au moins pour un jour.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

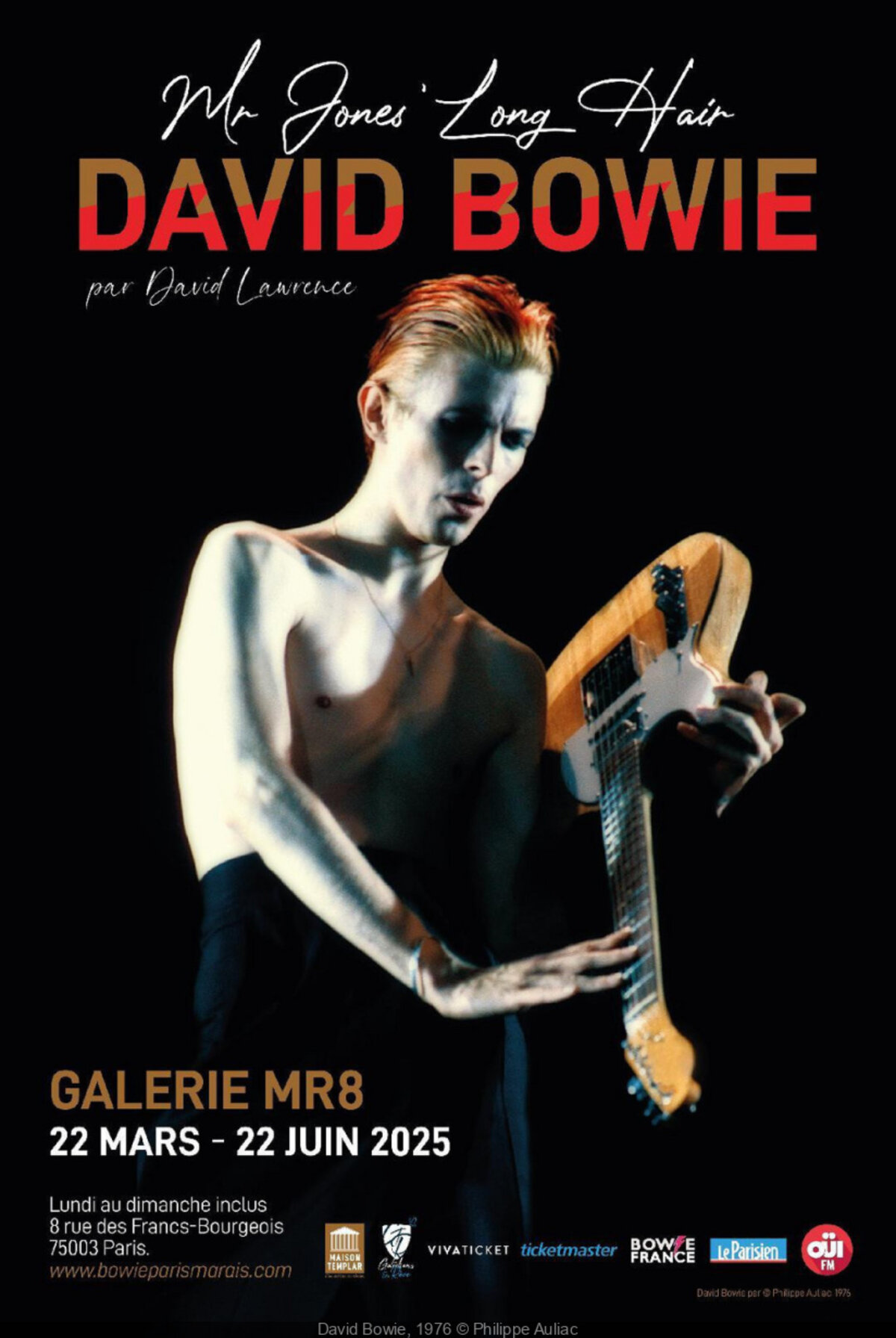

Informations pratiques :

Exposition : “David Bowie, Mr Jones’ Long Hair”, jusqu’au 22 juin 2025

Galerie MR8, 8 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris, Métro Saint-Paul

Entrée : de 9 à 18 euros - Billetterie