Une légende comme point de départ

Impossible de ne pas penser à Robert Johnson en regardant Sinners. Le film semble lui rendre hommage dès les premières images. Johnson, bluesman du Mississippi, aurait, selon la légende, vendu son âme au diable à un carrefour de Clarksdale pour devenir un guitariste virtuose. Une silhouette sombre lui aurait accordé sa guitare, joué quelques notes divines, puis disparu dans la nuit du Sud.

Et justement, Sinners s’ouvre sur cette même terre : Clarksdale. Hasard ? Non. Évidence. Là encore, un musicien de génie, Sammie Moore, se retrouve convoité par des forces obscures qui veulent littéralement le vampiriser. Ce n’est pas un hasard si le blues est au cœur du film. Cette musique, née dans les champs de coton, porte les douleurs, les prières et la rage de celles et ceux que l’histoire a longtemps réduits au silence. Elle est l’ancêtre directe du rythme and blues, du jazz, de la soul, du funk, du rock, du rap, de la pop… et même, en filigrane, de l’électro.

Ryan Coogler illustre cela dans une scène éblouissante : en plein concert, Sammie Moore entraîne le public dans une transe musicale. Le cadre de l’image s’élargit, les sons se superposent, et l’on traverse les époques et les continents. Tambours africains, gospel, jazz, hip-hop, danses chinoises, beats électro : tout s’entrelace. Une véritable fresque musicale en mouvement, hypnotique et mystique, comme si la mémoire de toute la musique noire se réveillait en une seule séquence.

Et je pense à Quincy Jones et à son Back on the Block, qui proposait déjà ce dialogue entre les genres : rap, jazz, pop, racines africaines. Mais ici, c’est à l’image que ça se joue, et ça fonctionne.

Agrandissement : Illustration 2

Derrière la métaphore sanglante

Mais Sinners, ce n’est pas qu’une ode au blues. C’est aussi une critique en creux de l’exploitation culturelle. Les vampires, figures classiques de l’horreur, deviennent ici des suceurs de sang… noirs. Au sens propre comme au figuré. Des créatures venues de l’extérieur, affamées, organisées, qui évoquent les producteurs véreux, les majors sans scrupule, les pilleurs de la culture noire, de l’époque des race records jusqu’à aujourd’hui.

Les race records (ou race music), ces disques produits au début du XXe siècle par des labels blancs, destinés au public noir, pour classer à part la musique afro-américaine, blues, gospel, jazz, tout en en tirant profit. On retrouve cette logique d’appropriation dans Le Blues de Ma Rainey (2020) de George C. Wolfe. Sinners, lui, transforme cette réalité en allégorie : la musique noire a été captée, blanchie, commercialisée sous d’autres noms. Ce vampirisme-là n’a jamais cessé.

Un refuge nommé Club Juke

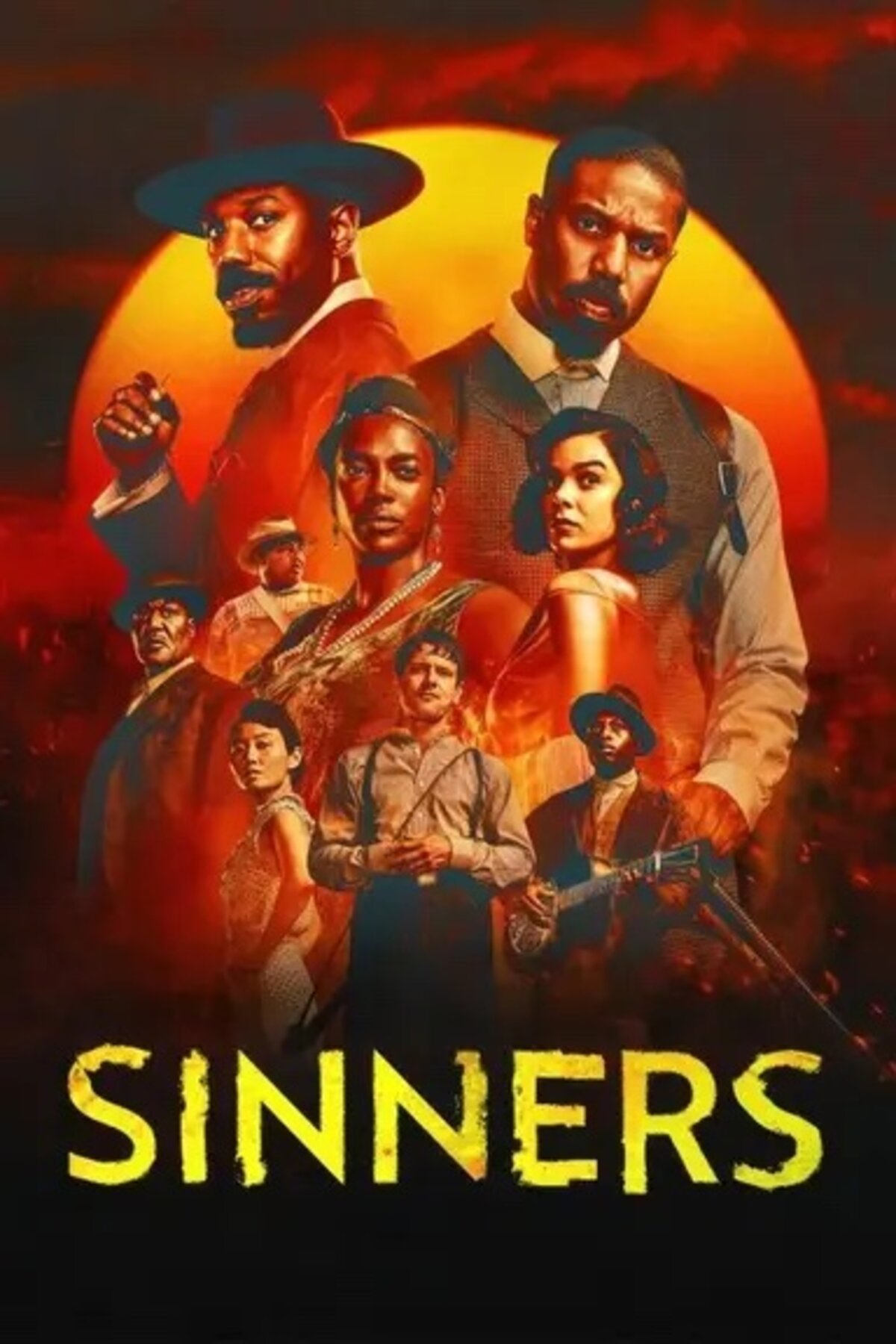

L’histoire de Sinners se passe en 1932, en pleine ère Jim Crow. Deux frères, Smoke et Stack (tous deux incarnés par Michael B. Jordan), décident d’ouvrir un club de blues dans leur ville natale. Un refuge. Un lieu pour danser, chanter, aimer. Un endroit à eux, dans un monde tenu par le Ku Klux Klan. Le Club Juke devient une sorte de sanctuaire, comme les clubs de Harlem ou de la Nouvelle-Orléans à l’époque : des bulles de liberté au cœur de la tempête.

Mais les vampires rôdent. Et là, Coogler s’amuse à rejouer les règles du mythe : un vampire ne peut entrer que s’il y est invité. Ruse, séduction, infiltration… rien de frontal. Cette règle devient une métaphore redoutable, et fait écho à l’actualité : on pense aux agents de l’ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), qui cherchent à pénétrer dans les domiciles sans mandat, en manipulant ou en intimidant. Le cinéma de genre devient ici un miroir.

Agrandissement : Illustration 3

Un film de genre... et de mémoire

Sammie Moore est interprété par Miles Caton, pour son premier rôle au cinéma. Et c’est une révélation. L’intensité de son jeu crève l’écran et convoque la mémoire de toute une génération qui sombre dans l’oubli. Et puis, il y a la réapparition de Sammie, vieilli, sous les traits de Buddy Guy, l’un des derniers géants du blues encore en vie. Une scène simple mais bouleversante, qui semble dire le passé n’est pas refermé. Les cicatrices sont toujours là. Et le blues lui continue.

Sinners peut être apprécié à plusieurs niveaux. Comme un film de vampires bien construit, sanglant, haletant. Mais surtout, comme un récit de mémoire et de transmission. Un manifeste contre l’effacement, l’appropriation, la dépossession.

C’est aussi un tournant dans la carrière de Ryan Coogler, qui s’affranchit ici des codes des studios pour raconter une histoire personnelle, politique, poétique. Il nous parle d’histoire sans faire la leçon, de douleur sans pathos, et de musique comme d’un souffle de vie. Sinners est un geste de cinéma fort et audacieux, tant dans sa forme que dans son fond. Et c’est tant mieux.