Agrandissement : Illustration 1

Pause nous invite à ralentir, à contempler, et à interroger notre relation complexe aux images qui façonnent nos perceptions. Chaque œuvre y est une invitation à repenser notre rapport au monde, aux médias, à l’histoire, dans une époque où tout semble s'accélérer.

Agrandissement : Illustration 2

Banele Khoza : Un jardin secret de l'âme

Banele Khoza cultive un univers pictural où chaque fleur est une pensée, chaque couleur une émotion. À l’image des jardins symboliques de William Blake, où chaque plante porte une signification profonde, les toiles de Khoza sont des paysages intérieurs, des reflets de l’âme. Dans My Mother's Favourite Chair, la fleur fanée devient une métaphore du temps qui passe, tout en nous plongeant dans les méandres de la mémoire. Comme Blake, qui voyait dans les fleurs des êtres vivants imprégnés de secrets et de mystères, Khoza nous invite à une lecture symbolique de ses œuvres. Ses couleurs, vibrantes et presque hallucinatoires, évoquent des visions oniriques, où les formes se mêlent aux couleurs pour créer un univers à la fois familier et étrangement mystérieux.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Nidhal Chamekh : Un chant pour Carthage

Nidhal Chamekh, en reprenant à son compte une interrogation d'Édouard Glissant : et si Carthage avait survécu ? L’artiste tunisien se réapproprie l’histoire en imaginant des futurs alternatifs. Dans son œuvre Et si Carthage ?, il crée un dialogue entre l’Antiquité et le contemporain, mélangeant les iconographies puniques avec des références actuelles. L’influence de Glissant, notamment sa notion de "monde relationnel", se ressent dans l’approche de Chamekh. Selon Glissant, les cultures sont des réseaux d’interactions complexes plutôt que des entités isolées. Chamekh applique cette vision à Carthage, qu’il envisage comme un carrefour de civilisations, un lieu de métissages. En réinventant l’histoire de Carthage, il participe à un mouvement plus vaste de décolonisation des imaginaires, nous invitant à déconstruire les récits dominants souvent eurocentriques, pour redécouvrir la richesse des cultures africaines et méditerranéennes.

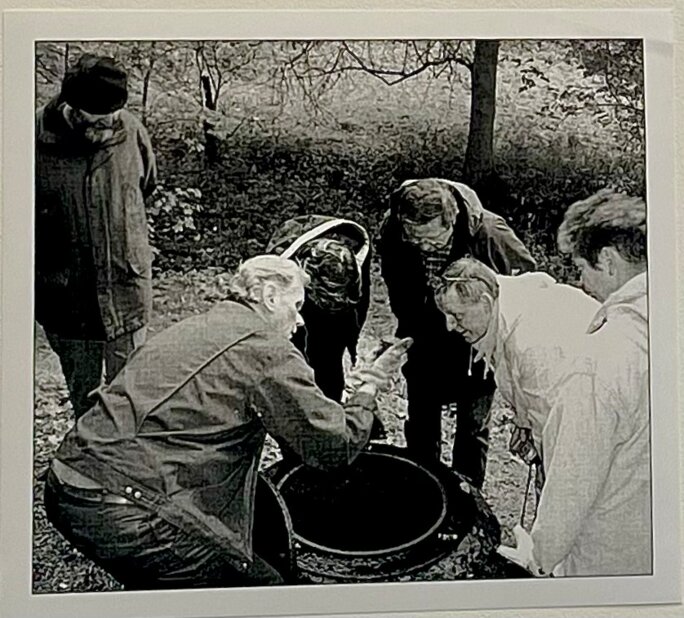

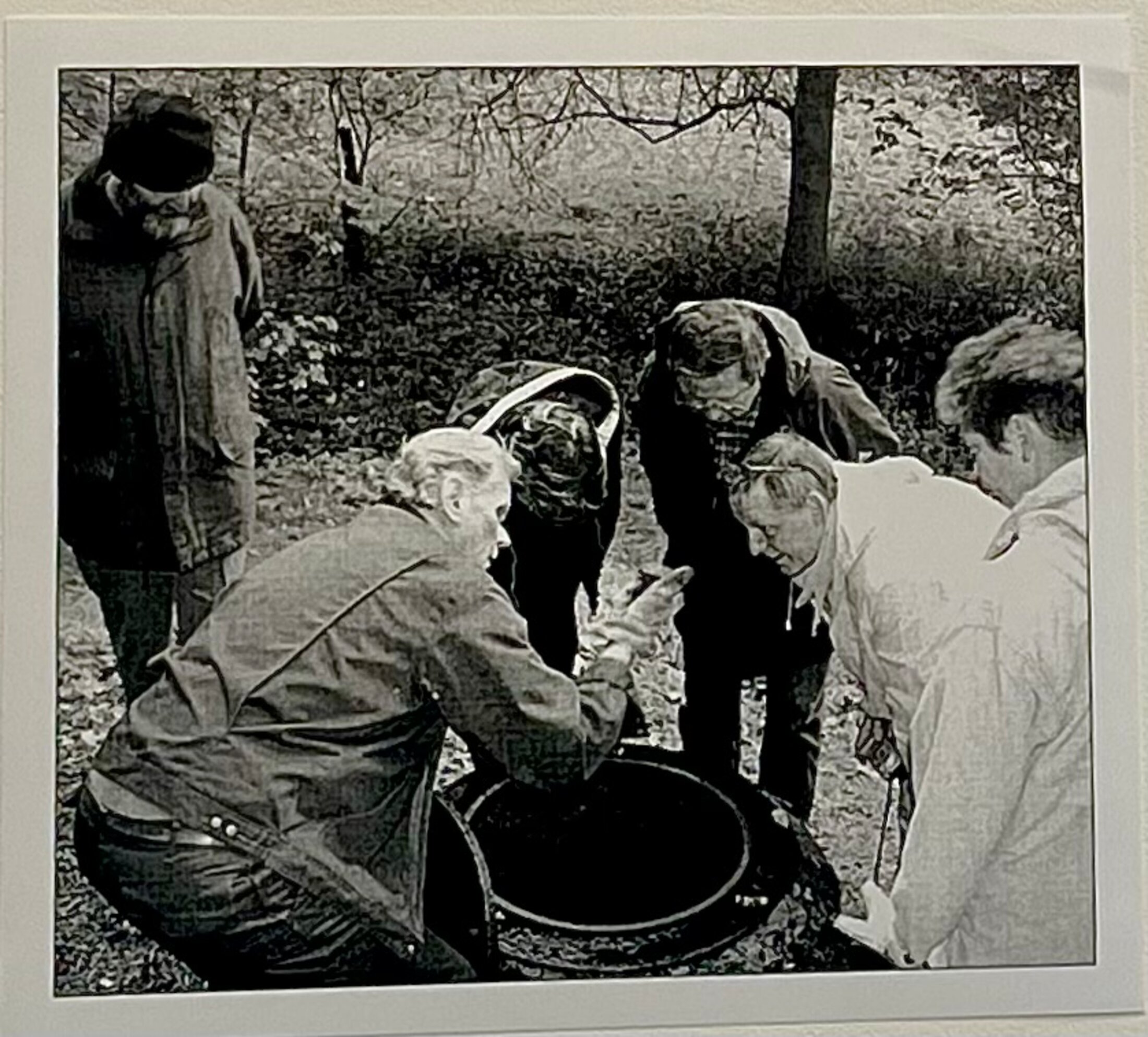

Agrandissement : Illustration 5

Peter Piller : le philosophe du trou

L’artiste allemand Peter Piller invite le spectateur à une réflexion intrigante : qu'est-ce qu'un trou ? Imaginez une série de photos où des personnes, au visage grave, scrutent attentivement des trous – bouche d’égout, fosse de chantier ou puits sans fond. Intitulée In Löcher blicken (Regarder dans les trous), cette série compile ces moments de contemplation collective avec une touche d’humour subtil et un regard affûté pour le banal.

En jouant sur le paradoxe de Magritte avec Ceci n’est pas une pipe, Piller ne se contente pas de présenter des trous, mais nous invite à voir au-delà des évidences. Ces images, d'apparence anodine, deviennent des fenêtres sur l’inconnu, nous incitant à explorer ce que notre esprit cherche à comprendre face à l’invisible. En questionnant notre tendance à chercher du sens dans le vide apparent, Piller nous offre une occasion de méditer sur la complexité de notre perception.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 8

Rehaf Al Batniji : un regard intime sur Gaza

Rehaf Al Batniji s’inscrit dans la lignée de la photographie documentaire tout en apportant une vision résolument contemporaine. À l'instar de Dorothea Lange, qui a su capturer la souffrance des Américains pendant la Grande Dépression, Batniji porte son objectif sur les habitants de Gaza, saisissant leur quotidien avec une profonde humanité. Sa série Gaza Timezone transcende le simple reportage pour offrir un portrait poétique et résilient de cette population. Loin de tout voyeurisme, ses photographies rendent hommage à la dignité humaine dans les moments les plus difficiles. Elles constituent une contre-narrative aux images médiatiques souvent stéréotypées du conflit israélo-palestinien, et se révèlent être un témoignage visuel précieux pour les générations futures, à l’image de Lange qui avait su immortaliser les visages de son temps.

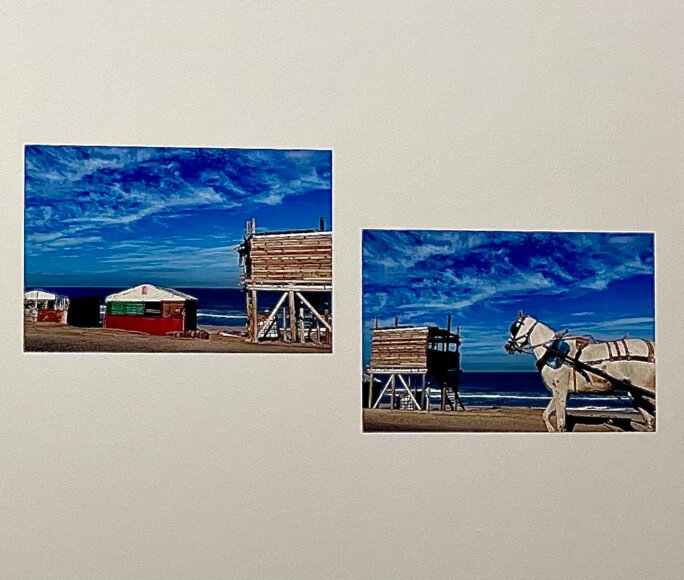

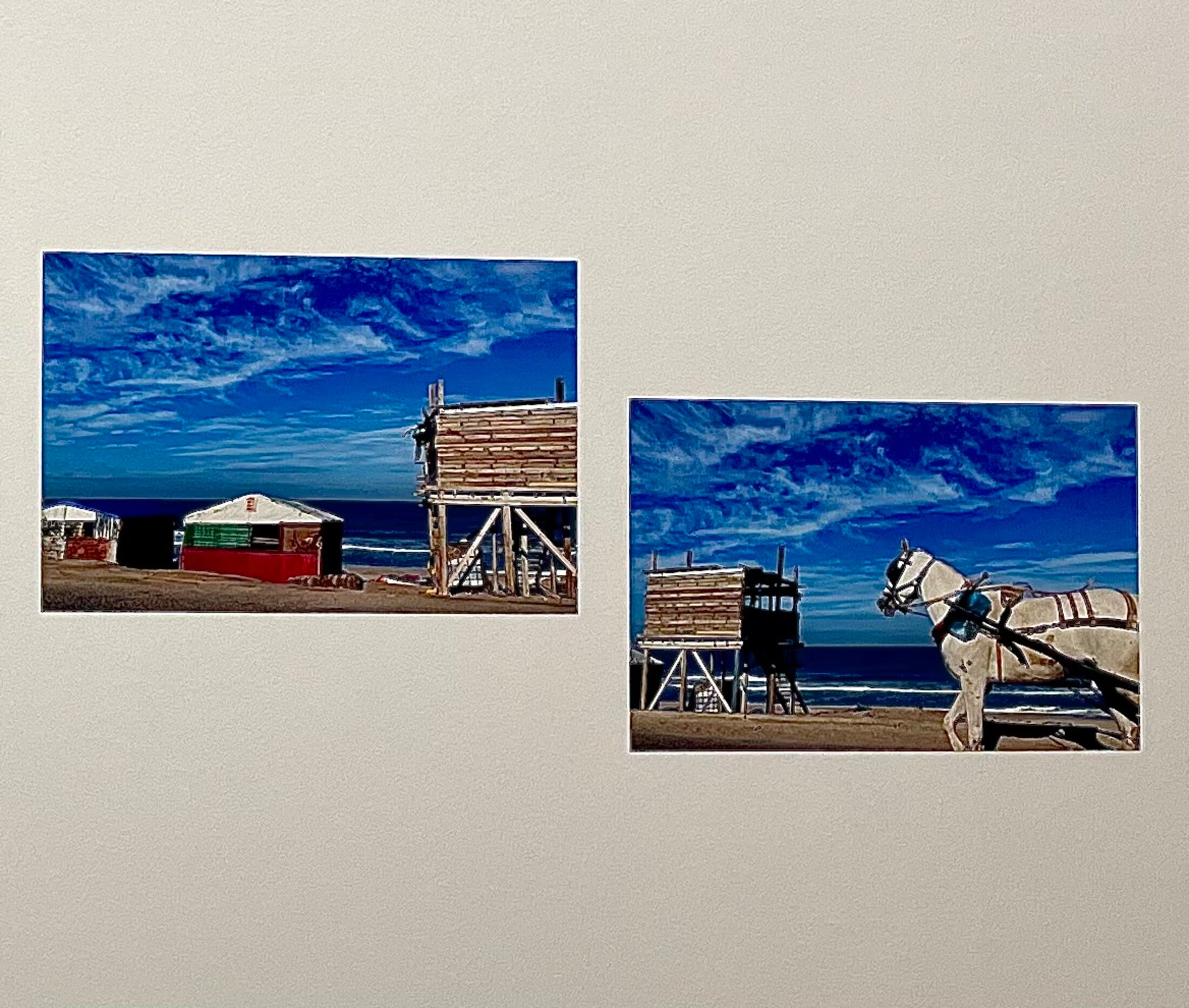

Oraib Toukan : les cicatrices de la terre

Oraib Toukan explore la représentation de la violence et de la mémoire collective à travers don œuvre Offing, où elle juxtapose des scènes quotidiennes avec le récit de Salman Nawati, un artiste de Gaza. En opposant des moments de douceur à l'horreur de la guerre, elle interroge notre capacité à percevoir la douleur à distance, une réflexion proche de celle de Susan Sontag dans Regarding the Pain of Others.

Quant à sa série Things Bigger Than What Can Be Seen, elle capture le paysage palestinien comme mémoire collective. À travers ces images, Toukan montre comment la terre et les souvenirs se mélangent, évoquant les pensées de Gaston Bachelard dans La Poétique de l’espace. Son œuvre, en utilisant la photographie et le film, nous pousse à reconsidérer la manière dont nous représentons et comprenons la violence, et comment ces représentations influencent notre empathie et notre conscience.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

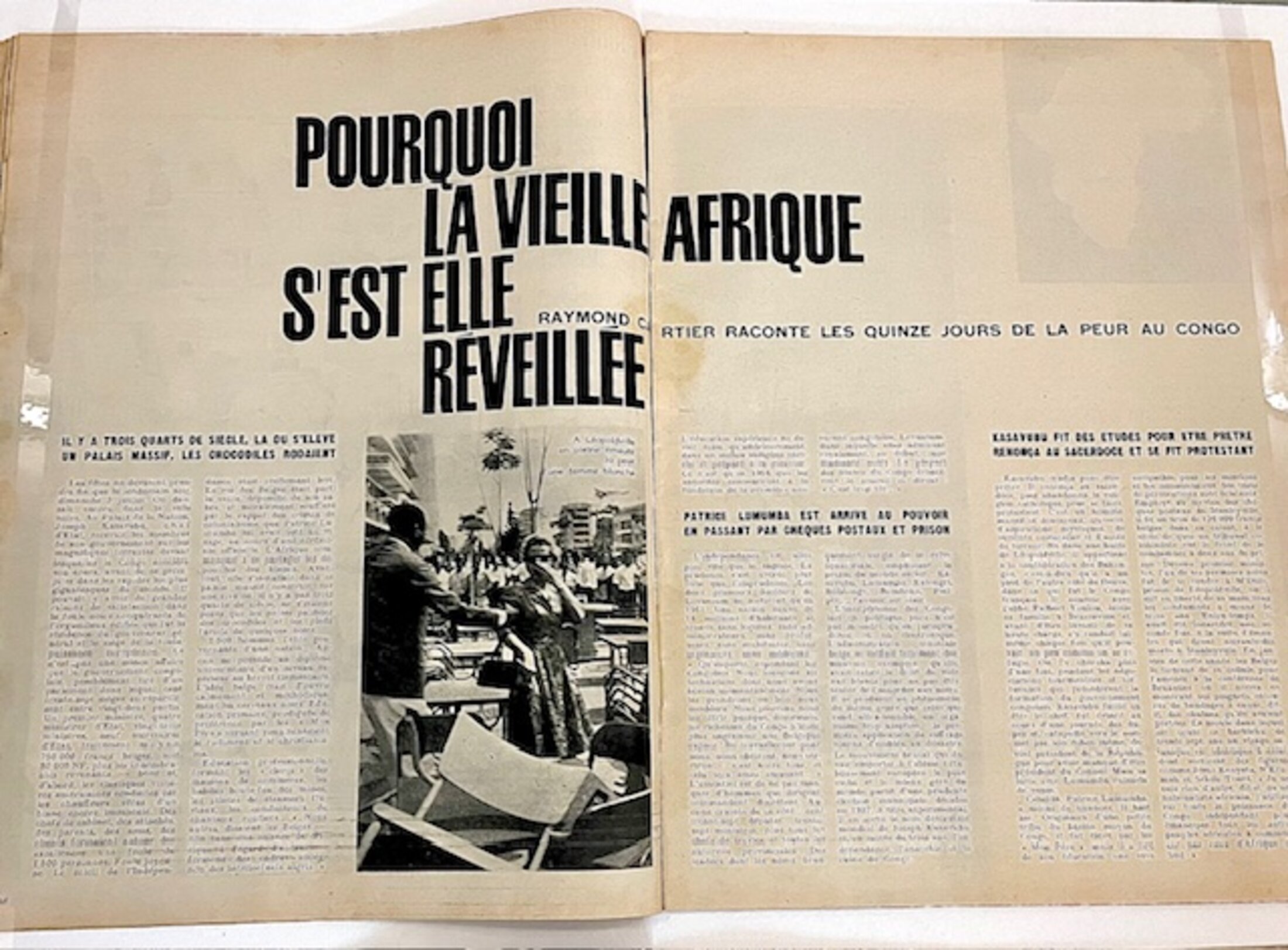

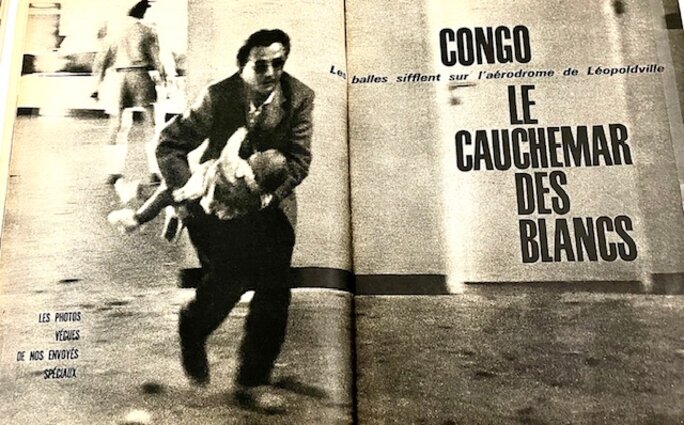

Sven Augustijnen : le fusil et l'image

Sven Augustijnen nous plonge dans l’univers du FN FAL, ce fusil automatique belge devenu le « bras droit du monde libre » durant la guerre froide. L’installation d’Augustijnen explore avec finesse la place de cet arme dans les pages de Paris Match des années 60. Ce fusil, omniprésent dans les conflits du XXe siècle, se trouve au cœur d'une réflexion sur l'iconographie de la violence. L’artiste belge déploie une critique mordante sur la façon dont les médias transforment l'actualité en histoire et les objets en symboles.

Augustijnen dévoile ainsi les mécanismes de manipulation qui sous-tendent la construction de nos représentations. À travers les pages de Paris Match, il nous rappelle que les images ne sont pas neutres, qu'elles sont construites pour façonner l'opinion publique et légitimer des guerres injustes. En nous confrontant à cette réalité, l'artiste nous incite à une réflexion critique sur le rôle des médias dans la fabrication de nos mythes et de nos héros.

Naeem Mohaiemen : les rêves brisés du tiers-monde

À lire l’article : Focus : Two Meetings and a Funeral de Naeem Mohaiemen.

Pause : une respiration nécessaire

L’exposition Pause offre un instant de répit face à l'agitation politique. Elle souligne le rôle de l'art comme refuge, un espace où la résistance passe par l'observation et la réflexion. Chaque œuvre évoque des fragments de mémoire à préserver. L’exposition, plus qu’un simple regroupement d’œuvres, est un espace de dialogue et de rencontre, où l’art devient un vecteur de médiation, d’émotion et d’émancipation. Ce moment suspendu pousse à interroger notre capacité à véritablement percevoir et entendre le message des images. Alors, dans ce tourbillon incessant, l'art peut-il encore être une forme de réconciliation ?

Infos pratiques :

L’exposition Pause est à voir au FRAC Lorraine à Metz, jusqu’au 9 février 2025.