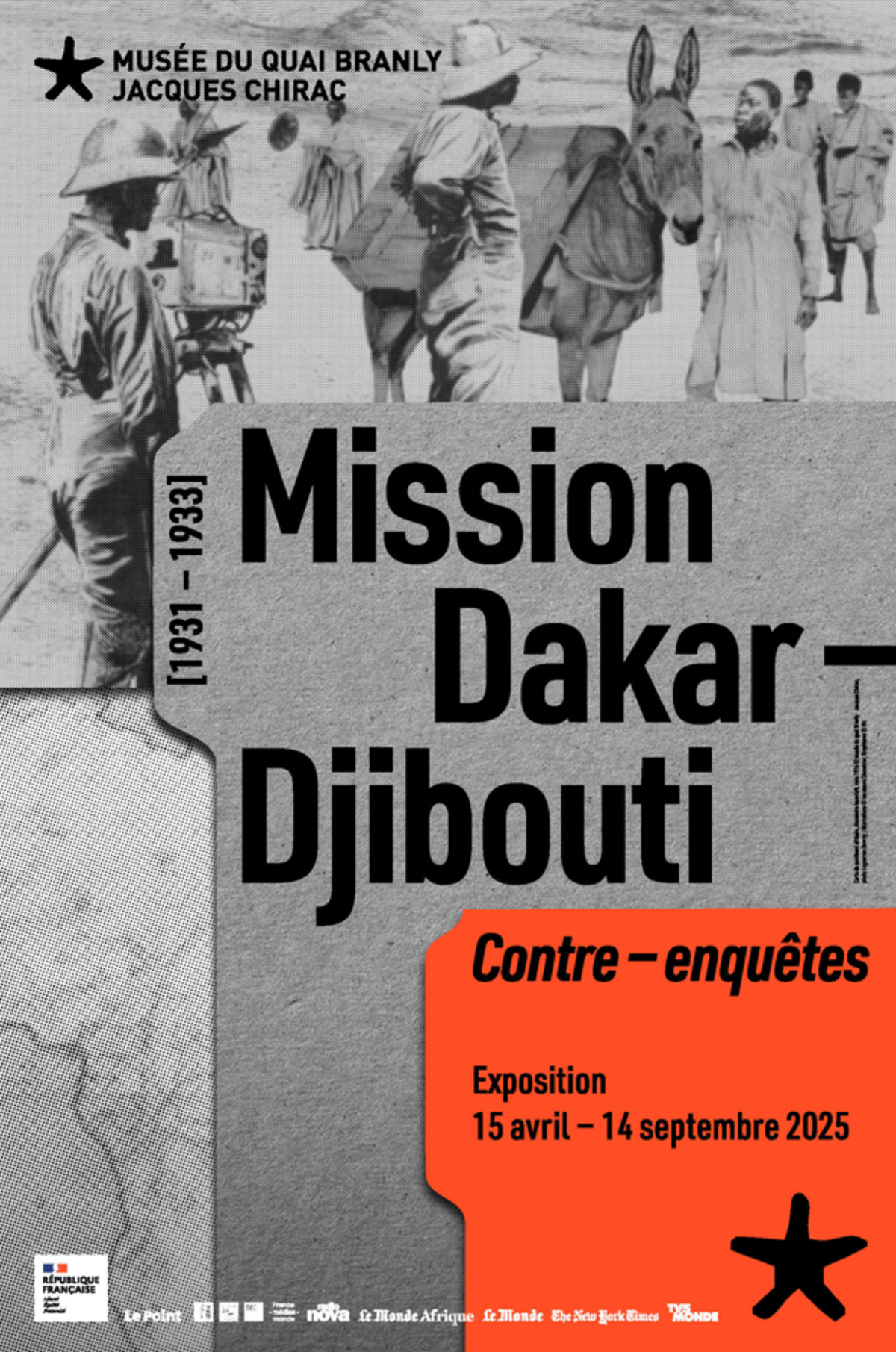

En transformant en opéra la mémoire de l’Afrique des empires (Mali, Songhaï…), de la traite négrière, de la colonisation et de la mondialisation, il donnait chair à des siècles de spoliations. Le souvenir m’est revenu en visitant l’exposition Mission Dakar-Djibouti (1931-1933) : contre-enquêtes.

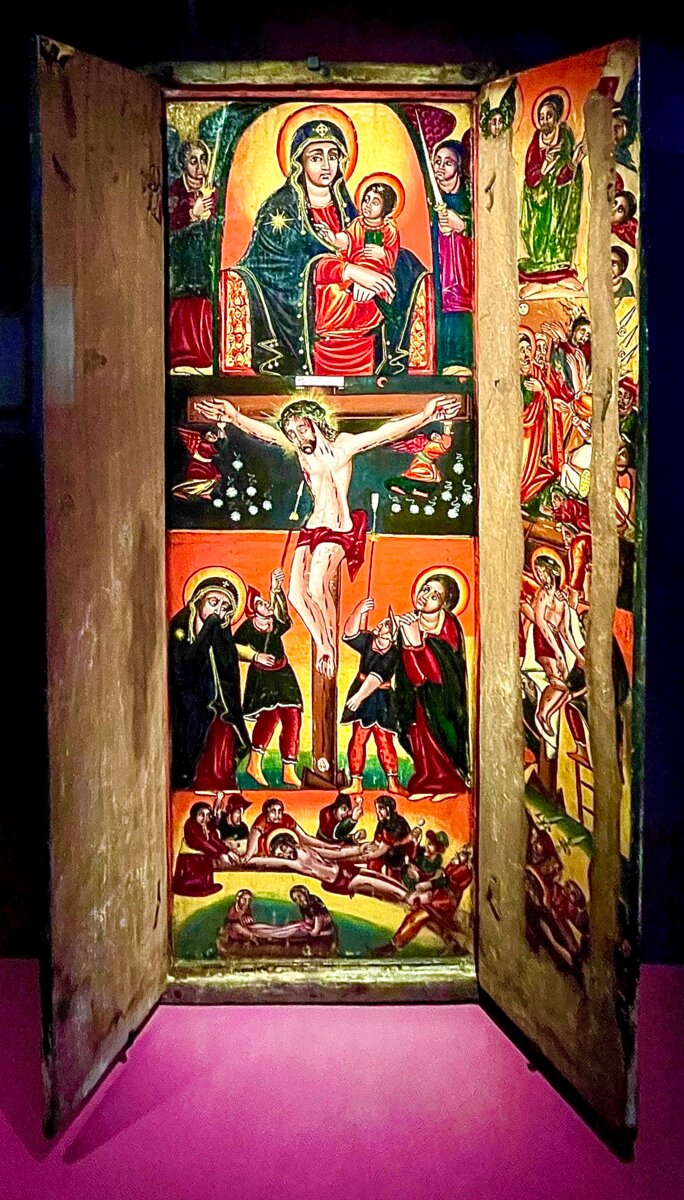

Cette exposition met en lumière la plus célèbre mission ethnographique française, dirigée par Marcel Griaule entre 1931 et 1933, qui a traversé quatorze pays africains, collecté plus de 3 500 objets, produit des milliers de photographies inscrivant cette expédition dans un projet colonial assumé : elle a donné naissance au célèbre journal de Michel Leiris, L’Afrique fantôme.

Agrandissement : Illustration 1

Leiris eut l’audace, presque inédite à l’époque, de consigner dans ses pages la violence, le chantage et les rapts qui accompagnaient les collectes alors même qu’il y participait. Pour les peuples africains, ces prédations furent une humiliation, une profanation du sacré, une perte de repères culturels. Aujourd’hui, cette histoire est revisitée. Les archives rencontrent la mémoire des descendants, les voix africaines se mêlent à celles des chercheurs français, et les zones d’ombre ressurgissent.

Une mission et ses silences

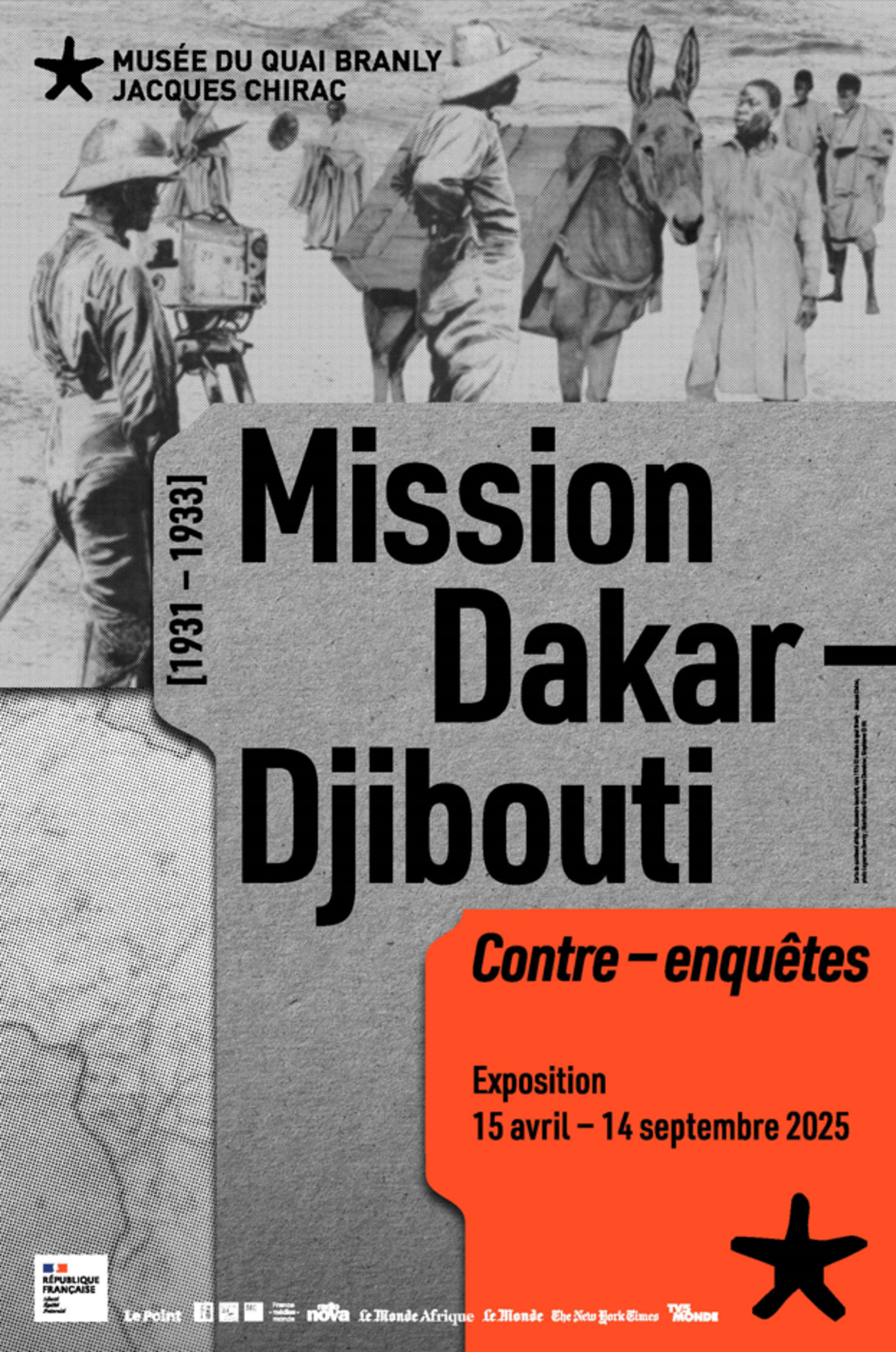

Outre Griaule et Leiris, l’équipe comptait le peintre Gaston-Louis Roux, l’ethnomusicologue André Schaeffner, le linguiste Jean Mouchet et, plus tard, Deborah Lifchitz, première femme ethnologue et linguiste française envoyée sur le terrain. L’histoire a retenu les savants, rarement les collaborateurs africains sans qui rien n’aurait été possible : Mamadou Vad, Dousso Wologuem, Zògò Pouda N’Gònò, … Longtemps relégués dans l’ombre. Mais, étaient-ils des facilitateurs, ou des complices de la destruction de leur propre culture ?

Agrandissement : Illustration 2

Une expédition hors norme

Pendant deux ans, la Mission Dakar-Djibouti a rapporté à Paris :

- 3 600 objets,

- 6 600 spécimens naturalistes,

- 370 manuscrits,

- 70 ossements humains,

- 6 000 photographies.

Officiellement, il s’agissait de « préserver » des cultures que la colonisation mettait en péril. Dans les faits, les méthodes allaient des « dons » consentis aux « achats » dérisoires… mais aussi au chantage et aux prises forcées.

Le contexte facilitait ces pratiques : la France contrôlait la plupart des territoires traversés. L’administration coloniale ouvrait les portes, fournissait véhicules et guides, et l’ombre de son autorité pesait sur chaque négociation.

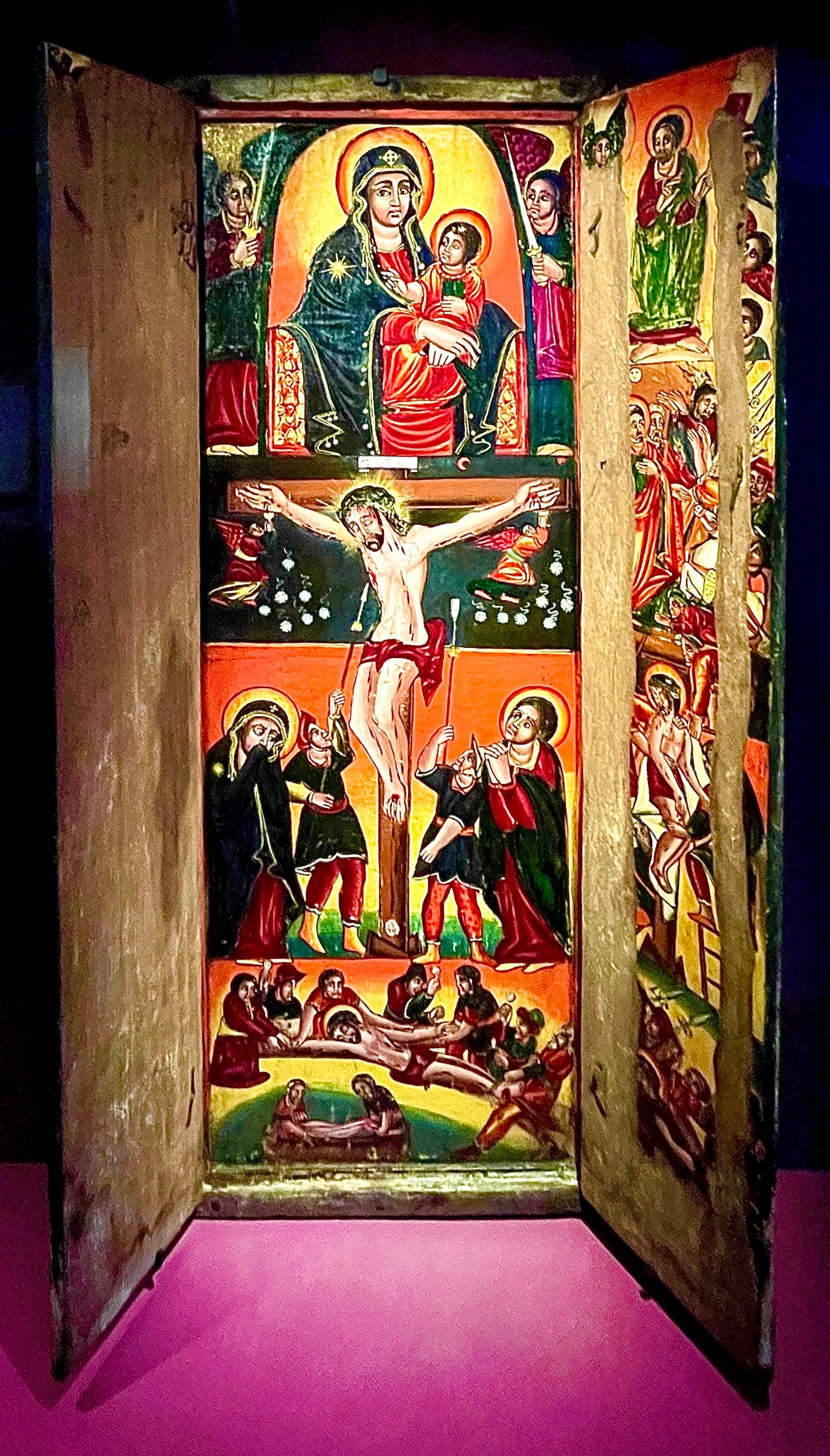

Agrandissement : Illustration 3

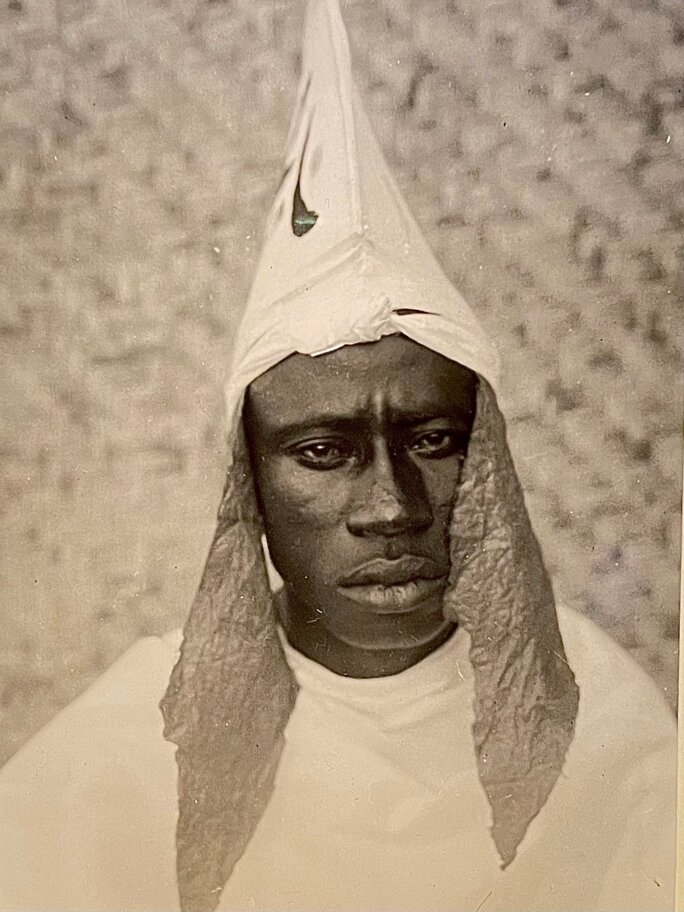

Deborah Lifchitz, pionnière et effacée

Deborah Lifchitz (1907-1942) incarne une singularité. Elle rejoint la mission à Gondar, en Éthiopie, en 1932, parle amharique, enquête sur les Falachas, collecte des manuscrits, s’intéresse aux mythes et aux pratiques religieuses. En 1935, avec Denise Paulme, une autre ethnologue, elle explore le pays dogon, et choisit de rapporter des objets liés à la vie féminine, premières règles, mariage, excision, objets domestiques. Là où ses collègues s’attardaient sur les grandes institutions rituelles, elle donnait de la valeur à l’ordinaire.

Arrêtée en France parce que juive, elle est déportée à Auschwitz en 1942 et meurt à son arrivée. Sa trajectoire rappelle combien la mission Dakar-Djibouti est traversée par les violences croisées du siècle : coloniales, scientifiques, politiques, antisémites.

Agrandissement : Illustration 4

Les contre-enquêtes : une démarche internationale inédite

Près d’un siècle plus tard, six pays africains accueillent des contre-enquêtes : Sénégal, Mali, Bénin, Cameroun, Éthiopie, Djibouti. Chercheurs, muséologues, réalisateurs et habitants retournent dans une trentaine de localités pour interroger la mémoire, rencontrer les descendants des personnes photographiées, écouter les gardiens de sanctuaires dépouillés.

Ce travail collectif mobilise des commissaires associés venus d’Afrique et d’Europe : Julien Bondaz (Université Lyon 2), Claire Bosc-Tiessé (CNRS/EHESS), Hugues Heumen (Musée national du Cameroun), Didier Houénoudé (Université d’Abomey-Calavi, Bénin), Aimé Kantoussan et Mame Magatte Sène Thiaw (Musée des civilisations noires, Dakar), Daouda Kéita (Musée national du Mali), Sisay Sahile Beyene (Université de Gondar, Éthiopie).

C’est là que réside la nouveauté de cette exposition : un projet transnational, où la parole des communautés locales devient centrale.

Agrandissement : Illustration 5

Le vol du Boli : un épisode qui marque les esprits

S’il est un moment de cette mission qui a traversé le temps, c’est bien celui du vol du Boli. Cet objet sacré des Bambaras, lien entre les vivants et les morts, est devenu célèbre grâce à l’opéra "Le Vol du Boli" de Damon Albarn et Abderrahmane Sissako.

Dans "L’Afrique fantôme", Michel Leiris relate la scène avec un mélange de franchise et de gêne. En septembre 1931, au Mali, lui et Griaule, malgré le refus des gardiens, pénètrent dans le sanctuaire du Kono, enveloppent le Boli dans une bâche et l’emportent. « Comme des voleurs », écrit-il.

Ce geste, choquant aujourd’hui, illustre la logique de l’expédition : sous couvert de mission scientifique, il s’agissait avant tout de constituer des collections pour la métropole, sans tenir compte du consentement des communautés concernées.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Le Quai Branly dans l’air du temps post-colonial

Avec cette exposition, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac hume l’air du temps. Celui d’un monde où l’exigence de restitution et de réparation culturelle ne peut plus être ignorée. Dans ce contexte post-colonial, les musées européens ne peuvent plus simplement conserver : ils doivent dialoguer, interroger, restituer.

En parcourant les vitrines, j’ai pensé à mon ami, le Prince Serge Guezo, disparu en 2022. Prince de Savè et d’Abomey, il plaidait inlassablement pour une diplomatie culturelle et la restitution des biens culturels africains. Il m’avait confié qu’il avait dû emmener sa fille au Quai Branly pour qu’elle voit l’héritage de ses ancêtres. Anecdote douloureuse, qui dit tout : pour voir leur patrimoine, les descendants doivent venir à Paris, quand ils y sont autorisés.

Sexe, race et colonie : une question en suspens

Reste une zone de silence. Qu’en fut-il des relations entre les membres masculins de la mission et les femmes de ces pays ? L’exposition n’en dit rien. Faut-il relire Sexe, race et colonies (dir. Pascal Blanchard & Co), qui fit scandale mais osa dévoiler ce que beaucoup savaient et taisaient ? Leiris note un jour : « Je suis passé dans un orphelinat. Les enfants, tous métis ! » Le ton est donné.

Agrandissement : Illustration 8

Conclusion

Aujourd’hui, le musée du quai Branly ne se contente pas de montrer. Il met en lumière la manière dont l’ethnographie française a dû se réinventer après les indépendances, en intégrant d’autres voix et d’autres façons de raconter les objets. Les contre-enquêtes font vaciller l’archive officielle et la corrigent à hauteur d’hommes et de femmes. Elles ne livrent pas un simple complément scientifique : elles produisent un contre-récit, réparateur, politique.

La question de la restitution – totale ou partielle – est désormais au cœur de la réflexion qui se joue entre États africains et institutions françaises. L’Afrique fantôme avait révélé la violence coloniale, mais sans ouvrir sur la réparation.

Pour moi, cette exposition n’est pas seulement une démarche artistique ou savante. C’est la reconnaissance d’un viol culturel dont les traces demeurent. Et c’est peut-être, enfin, un peu de dignité restituée. Mais juste un peu…

Exposition “Mission Dakar-Djibouti (1931-1933) : contre-enquêtes”

Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Paris

Jusqu’au 14 septembre 2025